Die 11. und 13. Verordnung des Reichsbürgergesetzes von 1941 bzw. 1943 besagten, dass Geld und Gut eines jüdischen Mitbürgers, der seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt, stirbt oder deportiert wird, ans Deutsche Reich fällt. Der Historiker Götz Aly spricht von einem »staatlich gelenkten, jedoch gemeinnützigen Massenraubmord«.

Vom Einmachglas bis zu Picasso: Alles aus »nichtarischem Besitz« wurde konfisziert, mit Stempel und Quittung. Die Einnahmen der staatlichen Finanzbehörden aus der »Aktion 3«, der Enteignung der in die Vernichtungslager Deportierten, betrugen rund 778 Millionen RM; Wie viele Deutsche insgesamt jüdisches Eigentum günstig ersteigert haben, ist nicht bekannt, allein in Hamburg waren es zwischen 1941 und 1945 100 000 Bewohner. Und bei Ausplünderungen von jüdischen Bürgern griffen viele Nachbarn gern zu.

Übersehen von den Alliierten und dann vergessen, lagern die »Arisierungsakten«, in denen Verkäufe und Einkünfte akribisch vermerkt sind, bis heute als »normale Steuerakten« in den Finanzämtern. Nach dem Kriegsende bis 1949 wurden in München, Wiesbaden und Offenbach »Central Collecting Points« für Raubkunst eingerichtet; 1998 verpflichtete sich Deutschland in der Washingtoner Erklärung, nach entzogenem Kulturgut zu suchen – doch das gilt nicht für Privatbesitz.

Bis zu seinem Tod schwieg Cornelius Gurlitt über die 1518 Kunstwerke, die man bei ihm fand. Genauso wie viele andere, deren Väter, Mütter, Großväter oder Urgroßväter profitiert haben. Unrechtmäßig oder billig erworbenes jüdisches Eigentum ist ein Familiengeheimnis. Viele wissen gar nicht, was in ihren Wohnzimmern hängt und steht. Oder wollen es nicht wissen.

Und wer es doch wissen will, ob private Kunstsammler oder Erben, braucht Durchsetzungsvermögen und muss sich gegen Misstrauen und Gleichgültigkeit wehren. Eine offizielle Anlaufstelle für private Recherchen, woher Kunstwerke stammen, gibt es nicht. Trotzdem wollen manche zurückgeben, was ihnen nicht gehört. Wir haben mit vier von ihnen gesprochen.

RUTHS BÜCHER

Verena Freyer, 36, Marketing-Leiterin, Hamburg:

»Die Bücher waren immer da, aber sie wirkten doch fremd. Die Gemeinschaft der Frommen, eine Erzählung aus dem Hebräischen, Die Sabbatbrecherin, Heinrich Manns Untertan. Sie standen bei uns im Bücherschrank, seit ich denken kann. Als Kind habe ich darin geblättert. ›Ruth Less‹ steht auf allen Innenseiten, in grau-blauer Tusche, schmale Buchstaben, in Altdeutsch geschrieben. Wenn ich danach gefragt habe, ist meine Mutter ganz offen damit umgegangen: Ja, das war eben eine Familie Less, eine jüdische Familie, die mal im Ort gelebt hat. Wo? Im selben Haus wie die Oma in der Breiten Straße, wo der Less auch ein Schuhgeschäft hatte.

Meine Großmutter ist keine große Erzählerin, aber auf Nachfrage konnte sie sich an Ruth erinnern. Einmal, als sie mit ihr im Hof gespielt hatte, habe sie deshalb zu Hause Ärger bekommen und sei erschrocken.

Im Studium habe ich mich viel mit jüdischen Autoren beschäftigt, aber nie in die Less-Bücher reingelesen. Vielleicht weil sie so eine Aura hatten. Weil klar war, dass sie nicht zu uns gehören. Aber immer wieder habe ich versucht zu recherchieren, was aus der Familie Less geworden ist. Ruths Name ist mir sehr vertraut geworden mit der Zeit. Als ich ihn am 26. März 2013 abends wieder bei Google eingebe, finde ich etwas: The Winter´s Journey of my Youth, Memoiren von Helen Studley, geborene Less, 2009 erschienen im Selbstverlag in New York.

Gleich in der Einleitung schreibt Helen von ihrer Schwester Ruth: ›Ruth had been the last link to my past.‹ Ja, auch für mich ist Ruth eine Verbindung zu meiner Vergangenheit. Die ganze Nacht habe ich in den Memoiren gelesen und all die bekannten Namen und Orte aus meiner Kindheit wiedergefunden. Ruth Less hat ihre kleine Schwester Helen aufgezogen. Ruth war ein Freigeist und hat Helen zu den Nudisten im Fluss zum Schwimmen geschickt, als diese für die Olympischen Spiele trainieren wollte. Dann Versteck, Zwangsarbeit, Auschwitz, Befreiung. 2008 ist Ruth mit 97 Jahren in New York gestorben.

Wenn ich schon bei Ruth zu spät dran war, wollte ich die Bücher jetzt wenigstens Helen zurückgeben. Auch wenn mir bewusst war, dass es schwierig für sie sein würde: Taucht da plötzlich die Vergangenheit in Gestalt einer Nachfahrin auf, von Profiteuren vielleicht.

›Liebe Helen‹, schrieb ich, auf Englisch, ich übersetze das jetzt mal, und weiter: ›Ich bin aufgewachsen in O., ich habe seit meiner Jugend nach Ihrer Familie gesucht, meine Eltern haben ein paar Bücher Ihrer Schwester Ruth Less. Meine Frage schon seit langer Zeit ist, wo ist der richtige Platz für die Bücher Ihrer Familie? Meine Großmutter Gerda kannte Ruth, möglicherweise auch Sie.‹

Meine Oma war froh, als ich ihr erzählte, dass es die Familie Less nach Amerika geschafft hat. Sie hat mir dann sogar aufgeschrieben, welche Familien außerdem in der Breiten Straße in O. gelebt haben. Wie es halt immer so ist, es kommt alles scheibchenweise. Ich erfuhr auch: Großmutters Stiefonkel muss Anfang 1939 das Schuhgeschäft von Less, vielleicht sogar das ganze Haus samt der Less-Wohnung gekauft haben. Und kaum dass die Less-Familie nach Berlin geflüchtet war, ist Großmutters Stieffamilie – ihr Vater hatte neu geheiratet – in diese Wohnung eingezogen. Mehr als seltsam.

Allein die Vorstellung: Hinein in das gelebte Leben einer anderen Familie. Vielleicht hat Großmutters Familie auf dem Gasherd gekocht, auf dem Helen in der Pogromnacht ihren ersten Blumenkohl gekocht hatte, wie sie schreibt. Es waren auf ein-mal nicht mehr nur die Bücher. Hatte meine Stieffamilie bekommen, was man der Familie Less genommen hatte? Mensch, dann haben wir ja auch von der Verfolgung, vom Unrecht profitiert, habe ich provozierend zu meiner Mutter gesagt. Obwohl es kein ›wir‹ war: Leicht ist es trotzdem nicht für sie. Und wie sage ich es Helen in New York?

Auf meinen ersten Brief gab es keine Reaktion. Deshalb habe ich es noch mal versucht. Diesmal antwortete sie, übersetzt stand in dem Brief: ›Liebe Verena, es gab eine Zeit, in der ich sehr froh gewesen wäre, diese Bücher zurückzubekommen, als Erinnerung an meine Zeit in O., die so brutal beendet wurde. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich versuche, mein Leben einfacher zu gestalten und jeden Tag zu genießen. Ich bin mir sicher, Sie werden den richtigen Platz für diese Bücher finden.‹Für Helen ist die Vergangenheit vorbei. Ich respektiere das natürlich, auch wenn ich froh gewesen wäre, wenn sie gesagt hätte: Ja, ein Buch nehme ich gerne als Andenken. Ich denke, ich werde die Bücher von Ruth nun endlich lesen.«

»Die Kristallschale und Tante Mariechens Möbel

DIE KRISTALLSCHALE

Klaus Kirdorf, 75, Lehrer im Ruhestand, Wetzlar:

»Einmal, das war 1966, wollte meine Frau die ersten abgeschnittenen Härchen unserer Tochter in dieses Kristallschälchen mit dem Deckel tun, das bei uns rumstand. ›Das geht nicht!‹, habe ich geschrien, ich wurde richtig wütend. Das war unser erster großer Streit. Dabei konnte sie es ja nicht ahnen. Ich wusste damals schon, dass die Kristallschale aus jüdischem Besitz stammt. Ich wusste nur nicht, wie sie in meine Familie gelangt war.

In meiner Schulzeit habe ich mir zum ersten Mal Gedanken über gewisse Dinge in unserem Haushalt gemacht. ›Die Andenken hat der Papa aus der Kristallnacht mitgebracht‹, sagte die Mutter. Wahrscheinlich habe ich dieses Wissen in mich reingefressen und bin dann irgendwann explodiert.

Die Mutter hat viel erzählt. Wie sie schwanger mit mir war und am Abend des 8. November 1938 vom Säuglingspflegekurs nach Haus kam und der Vater am Küchentisch am Malen war. So eine Idylle. Und draußen werfen die SA-Banden Fensterscheiben von jüdischen Geschäften ein. Dass mein Vater bei der SA war, weiß ich von Familienfotos, aber an diesem Abend war er wohl nicht dabei.

Dafür hat er am nächsten Tag die Gelegenheit genutzt. Die Sachen haben angeblich auf einem Glashaufen gelegen, im Hof vom Parfümeriegeschäft ›Albersheim‹ und dem Juweliergeschäft ›Netter, Herz und Heimerdinger‹ in der Wiesbadener Wilhelmstraße. ›Ein nobler Laden und so feine Leute, da traute man sich gar nicht, ins Schaufenster zu gucken‹, sagte Mutter.

Vielleicht hat der Vater ins Schaufenster gegriffen. Wie andere auch, wäre ja dumm gewesen, wenn er nichts eingesteckt hätte. Eine Aktentasche voll. Der vornehme Bakelitspiegel mit dem silbernen Griff, diverse Kristallschalen, zwei Döschen für Puder, in denen Klämmerchen bei uns im Bad gesammelt wurden.

›Andenken‹ nannte sie die Mutter. Andenken an diejenigen, die man vergessen wollte, würde ich sagen. Nie hätte ich mich getraut, das Thema zu Lebzeiten meines Vaters anzuschneiden. Es war das Verschweigen, das alles so schwer gemacht hat. Aber dann im November 2004 nehme ich an einer Führung durch die Ausstellung ›Legalisierter Raub‹ in Wetzlar teil. Es ist, als ob ich auf diese Gelegenheit gewartet hätte. Plötzlich stehe ich inmitten fremder Menschen und erzähle von unseren Andenken. Ohne zu überlegen, ob mein Bekenntnis vielleicht Verrat ist oder wie die Familie reagieren würde.

Manchmal habe ich im Leben getan, was alle tun, manchmal habe ich mich dagegen gestellt. Man denkt ja immer, es wären die anderen. Als würde einen die ganze Geschichte nichts angehen. Aber mich geht sie etwas an. Ich will meinem Vater keine Schuld zuschieben, aber doch, es war Diebstahl. Und ich war ein Mitwisser. Wiedergutmachung nein, geht nicht, aber ich will mich befreien, mich dem Unrecht stellen und die gestohlenen Dinge an den Ort zurückbringen, an den sie gehören.

Sogar meine Mutter hat dann nachgeschaut, was sie noch findet. Nur mein Bruder war sauer – für ihn war ich ein Nestbeschmutzer. Als dann die Ausstellung ›Legalisierter Raub‹ auch in Wiesbaden gezeigt wurde, habe ich unsere ›Andenken‹ beigesteuert. Bei ihrer Eröffnung sprach mich die Leiterin des Museums für deutsch-jüdische Geschichte an und sagte, sie habe mit einer Gaby Glückselig, geborene Netter, an einer Forschungseinrichtung zum deutschsprachigen Judentum in New York zusammengearbeitet.

Es ist ein schier unglaublicher Zufall, doch Frau Glückselig stammt tatsächlich aus diesem noblen Laden in meiner Heimatstadt Wiesbaden. 1938, da war sie 25 Jahre alt, ist sie über Luxemburg in die USA geflüchtet. Ihr Vater war kurze Zeit in einem Konzentrationslager, konnte sich aber freikaufen und ist mit Frau und zweiter Tochter ebenfalls in die USA geflohen.

Wochenlang war ich aufgewühlt, mit einem Brief zusammen habe ich das Bleikristallschälchen dann nach New York geschickt. Es zurückgegeben. Da hat Gaby prompt bei uns angerufen und sich bedankt. In perfektem Deutsch sagte sie da, sie habe meinen Brief bei ihrem deutschen Stammtisch vorgelesen, und dass sie sich sogar vorstellen kann, in welcher Vitrine die Schale gestanden hat. Als ich sie anlässlich des New Yorker Marathons besucht habe, war das fast wie ein Familientreffen.«

MARIECHENS MÖBEL

Margareta Rosenstock, 57, IT-Trainerin, Ulm:

»Einmal im Jahr musste ich als Kind im Haus der Großeltern putzen. Es war vermietet bis auf einen Raum, und der war vollgestopft mit Tante Mariechens Möbeln. Tante Mariechen lebte längst woanders. Sie war ein Drache, hieß es in der Familie, aber auch herzensgut. Ich wusste nicht viel von ihr, außer dass sie ihr halbes Leben Dienstmädchen bei Juden in Eschwege, Hessen, gewesen war, bevor sie im Krieg bei ihren Geschwistern in Thürin gen Unterschlupf gesucht hatte. Mariechen war meine Großtante. Ich bin auch in Thüringen aufgewachsen.

Immer mal wieder war von ihren feinen Möbeln die Rede. Lederstühle, Stühle mit Geflecht, ein schönes Sofa, feucht geworden und schimmlig, Silberlöffel mit Initialen, Tischwäsche – lauter hochwertige Sachen, die nicht zu unserer Familie passten. Wir waren einfache Leute mit Besteck aus Alu. Ich habe mir Mariechens Sachen angeschaut, aber nicht nachgefragt, weil das nicht üblich war. Und wenn man doch Fragen stellte und keine richtigen Antworten bekam, dann vergaß man schnell wieder. Das ist von den Juden, bei denen sie gearbeitet hat, hieß es mal. Dann wieder: Nein, nein, das stimmt nicht, das ist von den Großeltern. Juden waren ein großes Tabu in der DDR.

Erzählt wurden lieber andere Geschichten: von Mariechen, die gehofft hatte, ihr Patenkind Grete würde sich im Alter um sie kümmern. Aber dann geht die weg, heiratet und reist sogar kurz vor dem Mauerbau in den Wes-ten aus. Da muss die Großtante so stinkesauer gewesen sein, dass sie ein paar ihrer vielen Stühle zerschlagen hat. Grete hätte sie haben können und noch ein paar andere feine Möbel, hätte sie ihre Patentante versorgt, wie die einst ihre jüdische Dienstherrin.

Tante Mariechen war längst tot, da habe ich mein erstes kleines Zuhause nach dem Studium eingerichtet und gesagt: Wenn die Stühle niemand haben möchte, nehme ich sie. Man kann die ja nicht wegwerfen, sie haben eine Geschichte. Die Frage war nur: Was für eine Geschichte? Seit ich mit diesen Gegenständen von Tante Mariechen lebe, steht immer wieder die Frage im Raum: Woher kommen sie? Wenn jemand gefragt hat, habe ich gesagt: von der Großtante.

Und meistens habe ich dazu gesagt: Aber ich glaube, die sind eigentlich aus jüdischem Besitz.

Ja, Mariechens Dinge hatten ein Geschmäckle, ein ziemlich übles. Es hat lange gedauert, aber 2008 wollte ich endlich wissen, ob es noch Nachfahren der jüdischen Vorbesitzer gibt. Die würde ich fragen: Was ist passiert? Und: Wollt ihr etwas davon haben?

Vom Stadtarchiv Eschwege bekamen wir die Auskunft, dass Maria Rosenstock bei der Tuchhändler-Familie Kahn im Dienst gewesen war. Vater Oskar Kahn ist 1926 gestorben, der Sohn Ernst 1933 nach Palästina ausgewandert, die Mutter, Berta Kahn, blieb allein. Tante Mariechen hat sie versorgt, auch wenn die Nürnberger Gesetze die Arbeit für Arier im jüdischen Haushalt verboten haben.

›Meiner treuen Stütze Maria Rosenstock vermache ich mein gesamtes Mobiliar, Möbel und Hausgerätschaften für ihre langjährige aufopfernde Pflege‹, steht in einem Testament, hinterlegt bei der Finanzbehörde in Kassel. Berta Kahn hat es genau zwei Tage nach der Zerstörung der Synagoge in Eschwege verfasst, am 10. November 1938. Vielleicht war ihr Dienstmädchen die Einzige, der sie noch vertrauen konnte.

›16 Esslöffel, zehn Messer, zehn Kuchengabeln …‹, Berta Kahn wurde nicht nur enteignet und gezwungen, Schmuck und Hausrat bis zum letzten Suppenlöffel aufzulisten, sondern noch mit Judenvermögensabgaben und Reichsfluchtsteuern geschröpft. Trotzdem hat sie versucht, ihren Besitz so zu verteilen, wie sie es für richtig hielt.

›Mein Vermögen an Bargeld und Wertpapieren soll wie folgt verteilt werden: (…) davon 20 % an meine Hausgenossin Maria Rosenstock, weil sie mich so gut betreut hat. Hierbei bemerke ich, dass ich der Maria Rosenstock schon im Jahre 1938 für ihre langjährige treue Hilfe den Betrag von 10 000 RM geschenkt habe‹, steht in einem Testament vom 25. Juni 1940. Zuletzt musste Berta Kahn sogar für die Deportation ins ›Altenheim in Theresienstadt‹ zahlen. 1942, auf dem Weg dorthin, ist sie gestorben.

Wir haben in Israel nach ihrem Sohn Ernst gesucht. Verschiedene Anträge auf Rückerstattung bei der Finanzbehörde Kassel hat er noch gestellt, doch dann verliert sich seine Spur. Direkte Nachfahren konnten wir nicht finden.

Berta Kahns Stühle sind mir ans Herz gewachsen. Aber ich habe lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass sie rechtmäßig bei uns sind. Maria und Berta waren vielleicht sogar Freundinnen, Weggefährtinnen, Hausgenossinen auf jeden Fall. Sie waren füreinander da in einer schrecklichen Zeit, jüdische Dienstherrin und katholisches Dienstmädchen. Diese Einvernehmlichkeit ist für mich eine große Erleichterung. Nur eine Frage ist noch offen: Wie sind die deutschen Behörden mit Berta Kahns restlichem Erbe umgegangen?«

Die Tänzerin

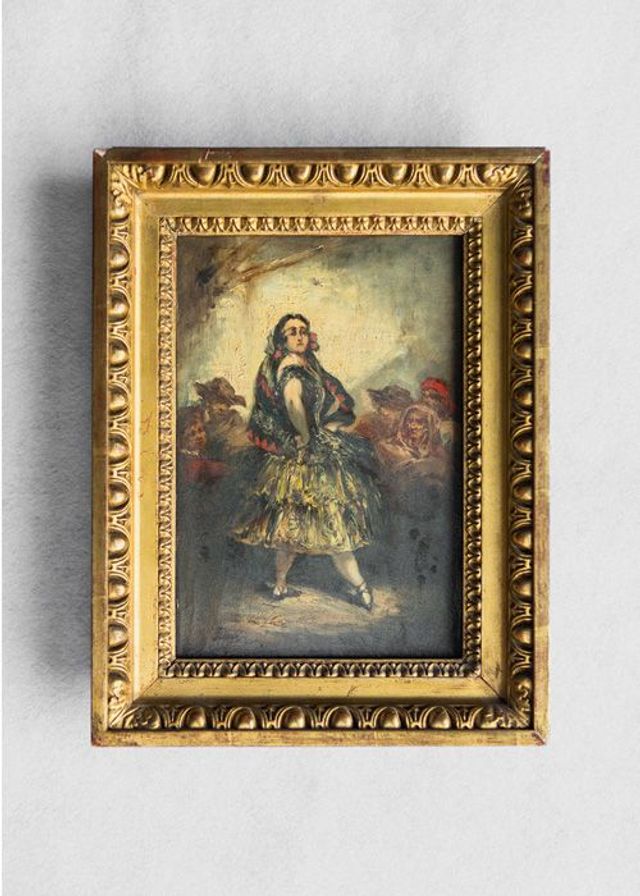

DIE TÄNZERIN

Sebastian Neubauer, 28, Politikwissenschaftler, Berlin:

»Ich habe die ›Spanische Tänzerin‹, La gitane espagnole, von Gustave Doré 2009 bei Lost Art registriert, der offiziellen Datenbank zur Dokumentation von Raub- und Beutekunst. Ich habe auch bei Lost Art angerufen, weil ich dachte, dass die alles tun würden, um den rechtmäßigen Besitzer zu finden. Aber eine nette Mitarbeiterin meinte, wenn sich jetzt ein paar Jahre lang niemand meldet, na, dann könne ich ja froh sein und das Bild behalten. Da denkt man sich: Was wollt ihr eigentlich?

Ich möchte dieses Bild nicht. Ich möchte es endlich loswerden. Aber Lost Art, Kultusministerium, Pariser Museen, jüdische Museen, Kunsthistoriker: Überall werde ich nur weiterverwiesen. Es gibt in diesem Land offensichtlich keinen Ansprechpartner und keine institutionelle Unterstützung für die private Restitution von Raubkunst. Was, wenn ich das Gemälde bei einer Auktion zum Verkauf angeboten hätte? Ich hätte mit diesem unrechtmäßigen Besitz viel Geld machen können. Aber ich kann mich als Politikwissenschaftler ja nicht ernst nehmen und die Gesellschaft kritisieren, wenn ich mich nicht mit meiner eigenen Geschichte kritisch beschäftige. Dass ich dabei nach so vielen Jahren noch genauso dastehe wie am Anfang, finde ich ziemlich frustrierend.

Als ich klein war, vier oder fünf, hat die Großmutter mich und meine Schwester oft vor dieses Bild in ihrem Wohnzimmer gestellt. Es war der Besitz, den meine Großmutter am allermeisten schätzte.

Im Dezember 1943 wurde die Familie in Leipzig ausgebombt. Aber es gab da so einen kleinen Alukoffer, in den hat die Familie die wichtigsten Papiere, Bargeld und ein bisschen Silberbesteck getan. Und angeblich war auch dieses Bild in dem Koffer, das Wertvollste, was man aus dem brennenden Haus hatte retten können und mit dem man bei Verwandten am Tegernsee untergekommen ist. Das ›älteste Familienerbstück‹ überhaupt, die Tänzerin.

Im Hintergrund sieht man die Musiker, die Figuren sehen nicht gerade freundlich aus, irgendwie gefährlich. Das Gemälde hat mir immer Angst gemacht. Die Großmutter stand oft trotzig daneben und hat uns diese Geschichte erzählt, die sie immer erzählt hat, auch ihren Töchtern und ihrem Mann, den ich nie kennengelernt habe: Sie behauptete, dieses Bild sei das Einzige, was sie an die gute Zeit vor dem Krieg erinnere. Man war großbürgerlich gewesen, mit Mietshäusern in Leipzig, einer Möbelfabrik. Alles verbrannt und enteignet. Das muss einem aber nicht leid tun, denn die Familie war tief in den Nationalsozialismus verstrickt und hat auch nach dem Krieg verhältnismäßig schnell wieder Fuß gefasst.

Großmutters Wohnung lag in einem grauen Wohnblock in München-Schwabing, schräg gegenüber von Gurlitt, aber das war Zufall. 2002 ist sie gestorben und hat meiner Mutter und deren Schwester nicht nur das Gemälde, sondern auch einen Schuhkarton voller Feldpostbriefe hinterlassen, die der Urgroßvater – er war Hauptmann der Wehrmacht – von der Front nach Hause geschickt hatte. Geschrieben in diesem furchtbaren Nazideutsch, mit so grauenhaften Hasstiraden auf Amerikaner und Briten. Und in einem Brief vom 21. Januar 1944 aus Malmaison bei Paris, adressiert an seine damals 18-jährige Tochter, heißt es:

›Der Maler Paul Gustave Louis Doré (1832–1883). Von ihm habe ich ein Bild, eine Tänzerin. Das habe ich ganz billig erhalten, ganz durch Zufall. Das soll nun den Neubau unseres Hauses schmücken.‹

Das muss man erst einmal kapieren, was das bedeutet: ein altes Familienerbstück? Von wegen, alles Lüge! Im Alukoffer gerettet? Nein! Der Urgroßvater hat das Bild aus Paris an den Tegernsee geschickt. ›Ganz durch Zufall erhalten‹: Ich kann mir schon denken, wie dieser Zufall aussah, wie vielleicht einer von Urgroßvaters Adjudanten das Bild aus einem Pariser Depot geholt hat, wahrscheinlich aus jüdischem Privatbesitz.

Oder hat er es selbst einfach von der Wand einer französischen Amtsstube genommen? Er war ein Kunstkenner, und wenn auf dem Bilderrahmen je irgendwelche Hinweise auf die Herkunft vermerkt waren, dann hat er sie abgekratzt.

Aber das war nicht das Schlimmste. Schlimmer für meine Mutter und ihre Schwester war bei dieser Entdeckung die Lüge ihrer Mutter, meiner Großmutter. Die stellt doch retrospektiv ihr ganzes Leben in Frage. Was, wenn es noch andere Unwahrheiten gab? Klar, jetzt sagen alle: Man hätte Verdacht schöpfen können. Man hätte Fragen stellen müssen. Aber wie?

Ich denke, wir brauchen dringend einen offenen Diskurs zur Restitution. Das Doré-Gemälde ist ja kein Einzelfall. 2008, bei der Raubkunstausstellung hier in Berlin, hat es Klick gemacht bei mir, und ich habe verstanden, in wie vielen deutschen Familien noch Kunst und Möbel und Schmuck und Gegenstände vererbt werden, die ganz anderen Familien zustehen. Es gibt da wirklich nichts zu diskutieren. So ein Bild gehört nicht in unser Wohnzimmer.«

(Fotos: Kathrin Spirk, Ramon Haindl, Conny Mirbach, Lucas Kromm)