SZ-Magazin: Was haben Sie sich gedacht, als wir Sie fragten, ob Sie für uns Model spielen wollen?

Anselm Reyle: Ganz ehrlich, zuerst dachte ich: Oje, oje.

Warum?

Na ja, ein Künstler, der sich für eine Modestrecke fotografieren lässt? Das klingt erst mal kommerziell und deshalb gefährlich. Viele würden das sicher ablehnen und vorschlagen, lieber ein tiefschürfendes Gespräch zu führen.

Warum haben Sie doch mitgemacht?

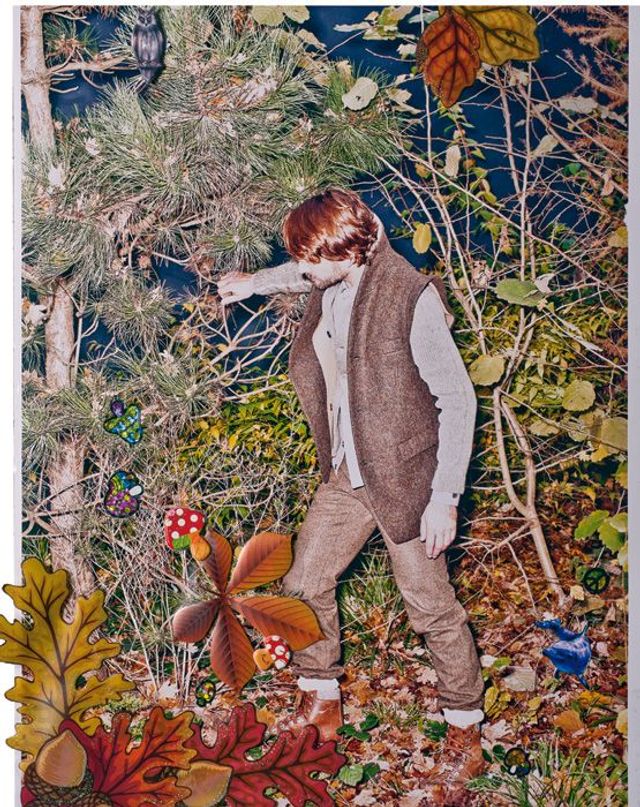

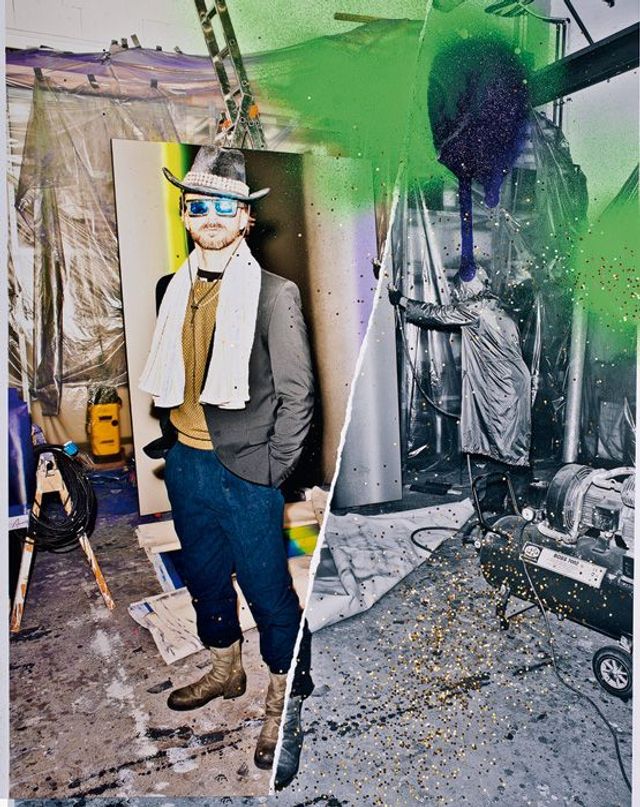

Weil mich riskante Dinge interessieren, ohne dass ich genau weiß, ob etwas einfach nur albern ist oder ob am Ende vielleicht doch was Interessantes entsteht. Ich habe die Fotos ein paar Tage im Atelier liegen lassen und immer mal wieder draufgeschaut, bis ich für jedes Bild eine ungefähre Idee hatte. Die Umsetzung ging dann recht schnell. Es waren einfache Handgriffe. Manche Fotos habe ich mit Farbe bespritzt, einige mit Tape-Streifen oder Stickern beklebt, andere habe ich zerrissen oder zerschnitten. Die meisten waren in fünf Minuten fertig.

Klingt ein bisschen lieblos.

Nein, im Gegenteil. Ich arbeite meistens so. Schnell und intuitiv. Ich mache gern viel und vieles gleichzeitig.

Interessieren Sie sich überhaupt für Mode?

Nicht besonders. Ich habe vor ein paar Jahren mal einige Sachen für Dior entworfen, würde aber eher nicht dort einkaufen.

An den Preisen kann es nicht liegen, manche Ihrer Bilder haben Sie für mehr als 400 000 Euro verkauft.

Stimmt, aber ich traue mich trotzdem nicht in solche Läden rein, das ist nicht mein Umfeld. Schauen Sie mich an: Jeans, Jeanshemd, braune Stiefel. Je länger ich Künstler bin, desto unauffälliger ziehe ich mich an. Vielleicht, weil ich mich in der Kunst ausleben kann. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich meine Kinder vom Kindergarten abhole und aussehe wie der normalste Mensch der Welt.

Interessante Aussage für einen, der mal Punk war.

Das ist lange her. Ich bin unter anderem in Tübingen aufgewachsen, in einem eher bildungsbürgerlichen, teils anthroposophischen Elternhaus. Anscheinend musste ich gegen den sogenannten guten Geschmack der Welt rebellieren, gegen das Holzspielzeug und das Kerzendrehen. Auf jeden Fall habe ich jedes Holzauto, das mir meine Mutter geschenkt hat, gegen ein Matchboxauto eingetauscht. Im Grunde habe ich später als Künstler daran angeknüpft.

Inwiefern?

Meine bekanntesten Arbeiten sind Folienbilder. Ich verwende dafür Dekofolie, wie sie in Schaufenstern von Kaufhäusern benutzt wird. Sie transportiert alles, was der Bildungsbürger im Kunstkontext ablehnt. Sie ist offensichtlich billig, dekorativ und oberflächlich. In ihrer Leere bietet sie größtmöglichen Platz für Reflexion und Projektion. Andere Bildserien, wie beispielsweise Streifenbilder, habe ich nur konzipiert, ausgeführt wurden sie durch Assistenten.

Was Ihnen teilweise vorgeworfen wurde.

Ja, es hieß, die Arbeiten seien unpersönlich, man spüre, dass kein Herzblut drinstecke. Dabei ging es mir genau um diese Neutralität, Kälte und Distanz. Ich wollte eine gewisse Form der Leere erzeugen und die Arbeit von meinem persönlichen Gestus befreien, um Platz für etwas anderes zu schaffen. Etwas, was ich nicht vorgeben möchte. Als ich während meines Studiums erfahren habe, dass der Maler Günther Förg seine Bilder nicht selbst malt, war ich empört. Später habe ich es selbst so gemacht. Ich schlage das übrigens auch meinen Studenten vor.

Was genau?

Das zu machen, was sie am meisten ärgert und verstört, ja vielleicht sogar was sie hässlich und falsch finden. Das kann eine gute Übung sein, um sich besser kennenzulernen. Ich selbst kann gar nicht besonders gut zeichnen oder malen, es interessiert mich auch nicht so.

Was interessiert Sie denn?

Bildbehauptungen und Bildsysteme, also radikale Ansätze innerhalb des Systems der Malerei. Wie beispielsweise Lucio Fontana, der seine Leinwände zerschnitten hat. Oder Andy Warhol, der mit einer aus der Werbung kommenden und auf Vervielfältigung angelegten Technik, nämlich dem Siebdruck, gearbeitet und behauptet hat: Das ist Malerei.

Sie haben sich vor einem Jahr überraschend vom Kunstmarkt zurückgezogen. Warum?

Weil ich immer weniger Zeit hatte, mich mit Kunst auseinanderzusetzen. Ich hatte ein großes Atelier mit bis zu fünfzig Assistenten. Um das zu finanzieren, habe ich mich mehr und mehr in eine Mühle begeben, die ich zunehmend fragwürdig fand.

Wie sah die aus?

Es wollten immer mehr Sammler die Bilder von mir haben, die ohnehin mein Markenzeichen sind. Das Ganze wurde etwas eindimensional und hat sich zu

einer Firma entwickelt, in der es zu wenig Platz für Experimente und neue Erkenntnisse gab. Was ich anfänglich interessant fand, nämlich Firma zu spielen, entwickelte sich zunehmend zu einem realen Firmenalltag. Durch die Wirtschaftskrise 2008 musste ich anfangen, betriebswirtschaftlich zu denken und den Betrieb auf ein vernünftiges Maß zu schrumpfen.

Und jetzt schlafen Sie aus und schauen fern?

Nein, ich verbringe immer noch jeden Tag im Atelier. In den vergangenen Monaten bin ich meinen Bestand durchgegangen. Manche Arbeiten habe ich aussortiert und zerstört, andere überarbeitet. Mein Pensum ist kleiner, der Druck geringer, und ich fange an, meine Umwelt anders wahrzunehmen – oder überhaupt wahrzunehmen. Ich erlebe meine Kinder mit einer größeren Ruhe. Und ich kann mich intensiver mit Kunst auseinandersetzen.

Also doch keine Pause.

Doch, aber nicht von der Kunst an sich. Ich mache keine Arbeiten für den Markt und keine neuen Ausstellungen. Trotzdem bin ich durch die Pause der Kunst und ihrem Kern wieder näher gekommen. Es gibt Galeristen, die versuchen, mich zu drängen, aber ich habe das Gefühl, erst allmählich das Potenzial dieser Auszeit zu begreifen. Vorher ging es rund um die Uhr nur um meine Arbeiten und Termine. Jetzt habe ich auch mehr Zeit für andere Dinge. Zum Beispiel interessiere ich mich sehr für Architektur. Meine Frau ist Architektin, und wir bauen gerade ein Haus.

Ausgesorgt haben müssten Sie ohnehin, oder?

Kommt darauf an, was man darunter versteht.

Jetzt kokettieren Sie.

Sie haben schon recht, ich habe keine finanziellen Sorgen. Trotzdem wird die Zeit kommen, in der ich wieder Ausstellungen mache. Nur wann, weiß ich nicht. Die Pause geht eigentlich gerade erst los.

---

Anselm Reyle gehört zu den bedeutendsten deutschen Gegenwartskünstlern. Er wurde 1970 in Tübingen geboren. Nach einer Ausbildung zum Landschaftsgärtner studierte er Kunst in Stuttgart und Karlsruhe. Bekannt wurde Reyle mit großformatigen, grellen und bewusst kitschig gehaltenen Folien- und Streifenbildern, die auf Auktionen für mehrere Hunderttausend Euro an Sammler aus der ganzen Welt verkauft wurden. Reyle lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin. Derzeit produziert er keine neuen Werke für den Kunstmarkt.

(Fotos: Andy Kania c/o brigitta-horvat.com; Grooming: Catrin Kreyss/Agentur Uschi Rabe)

Fotos: Andy Kania; Artwork: Anselm Reyle; Styling: Tabi Charaf