Wenn ich den alten Ausweis so betrachte, dann wühlt es mich noch immer auf. Man spürt jede Falte auf der vergilbten Pappe, wenn man mit dem Finger darüber streicht. Es ist wie bei einem Daumen-Kino - nur dass die Bilder nicht durch Umblättern der Papiere entstehen, sondern aus der Erinnerung auf das Dokument projiziert werden. Die vier kleinen Eisenringe auf der rechten Seite, die das Bild des jungen Mannes halten, rosten vor sich hin und färben ab auf die Daten im Innenteil. Neben dem hübschen Jungen mit dem gepflegten Seitenscheitel, der glatten Haut und dem freundlichen Blick steht eine Nummer: 1244, das war ich. Eine Nummer, nicht viel mehr.

Als Antonius Scholte wurde ich an einem Julitag 1943 in meinem Fischerdorf Schiedam in einen Waggon gesetzt, als Nummer 1244 stieg ich einige Tage später irgendwo in Süddeutschland wieder aus. Neben mir viele andere Männer aus Holland, Nummer 1236, 1252 und 1261. Wir kamen in ein Arbeitslager nahe Stuttgart, teilten uns eine kleine Baracke. Insgesamt waren wir 16, die auf den schmalen Pritschen in einem Holzverschlag schliefen. Nebenan waren Italiener, Polen, Tschechen untergebracht. Andere Gesichter, andere Nummern.

Fortan ging es jeden Morgen in die benachbarte Fabrik. Ich war Dreher und bediente eine Maschine, mit der ich kleine Teile für die „große Sache" fertigte. Damit war ich nur ein Zahnrad im Antrieb der Automobilproduktion, die unter dem Namen Porsche einem ganzen Volk zu mehr Freiheit verhelfen sollte. Wir entwarfen Gasgeneratoren, die einmal den Benzinmotor ersetzen sollten. Wir bauten Volkswagen um zu Amphibienfahrzeugen, die im Krieg eingesetzt wurden. Einmal hatten wir den Auftrag, ein Cabriolet für Herrn Hitler zu bauen. Doch die meiste Zeit ging es um Autos, die sich jeder leisten konnte. Jede deutsche Familie. Und meine Familie? Ich hatte nichts von ihnen gehört, seit dem Tag, als ich abtransportiert wurde. Immer wieder schrieb ich Briefe, doch sie blieben unbeantwortet. Meine neue Familie waren meine Leidensgenossen. Dreher, genau wie ich, Schweißer, alle hatten sie das gleiche Schicksal. Was uns unterschied, waren die letzten beiden Zahlen der Nummer auf unserem Ausweis. Ich war der Jüngste von allen. Eine Sonderbehandlung bekam ich deshalb nicht. Wie alle anderen musste ich morgens früh in die Fabrik, sechsmal pro Woche. Mittags hatten wir eine kurze Pause, zum Essen und Reden. Ich sprach häufig mit Frau Vetter und ihren beiden Töchtern. Sie bereiteten uns Sauerkraut und Pellkartoffeln zu. Es war meistens sehr gut, nur viel zu wenig. Zudem bekamen wir ein Kilo Brot pro Woche und einen Kasten Bier, wenn unsere Baracke besonders gut aufgeräumt war. Dann saßen wir auf unserer Pritsche und sangen Lieder, um für einen Moment zu vergessen, wo wir waren und was wir waren. Ich lernte Schach zu spielen, fing an zu Boxen. Einmal habe ich mir 40 Mark verdient auf dem Rummel in Stuttgart. Zudem bekamen wir 100 Mark Lohn im Monat. Die Männer feilschten und tauschten, besorgten sich Zigaretten und Alkohol, die Polen kochten sich selbst aus Resten Eintöpfe und wir freuten uns auf den einen Tag in der Woche, an dem Frau Vetter und ihre Tochter Fleisch kochten. Das waren die Höhepunkte, nach denen jeder von uns lechzte.

Ich leistete mir einmal etwas Neues und kaufte einem Mann für fünf Mark seinen Hut ab. Er brauchte das Geld für eine Frau. Sie wurde aus der Ukraine nach Stuttgart deportiert. Wie viele andere Mädchen auch.

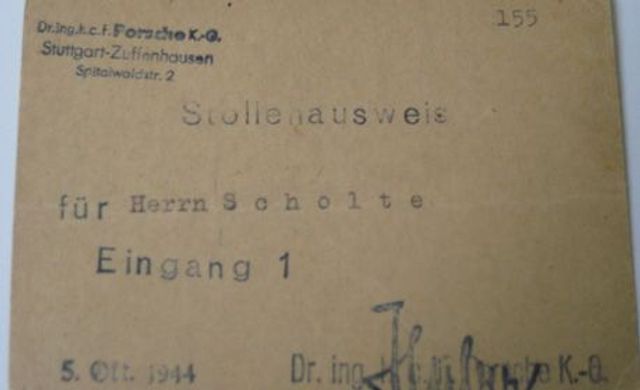

Wenn wir abends da saßen und uns beim Vornamen nannten, war es für kurze Zeit ein richtiges Leben, das wir hatten. So lange, bis der Alarm uns aus unserer heilen Welt und von den Pritschen riss, bis wir losrannten in den Stollen und einen zweiten Ausweis vorzeigen mussten. Plötzlich waren wir keine Arbeiter, sondern Gefangene, die Angst vor den Fliegerangriffen hatten. Und so flüchteten wir in einen selbst gegrabenen Stollen, immer mit dem Dokument, das uns den Zutritt erlaubte. Da saßen wir dann und waren wieder nur Nummern, bis das Bombardement ein vorläufiges Ende hatte und wir wieder hinaus mussten, um die Brände zu löschen. Als Teil der Porsche-Welt waren wir eben nicht nur Arbeiter und Gefangene. Wir waren auch Feuerwehrleute und Stollengräber, immer mit einer Nummer versehen. Doch hinter diesen Zahlen steckten menschliche Ängste.

Zwei Jahre lang war dieses Wechselspiel mein Leben. Dann drangen die Franzosen in unser Lager vor und wir flüchteten. Ich griff das Wenige, das ich besaß, und machte mich auf den Weg. Auf dem Fahrrad ging es zunächst nach Freiburg bis Karlruhe und schließlich mit dem Zug über den Rhein nach Belgien und Tillburg in Holland. Sechs Wochen war ich unterwegs, nur mit den Sachen, die ich trug, und der Angst, meine Familie nie wieder zu sehen. Dann schließlich kehrte ich heim und war wieder der, der ich vor der Zeit in Deutschland war: Antonius Scholte.

Ein paar Jahre später kehrte ich zurück nach Zuffenhausen. Es dauerte viele Spaziergänge, bis ich die Zeit ruhen lassen konnte. Von Porsche erhielt ich irgendwann 10000 Mark Entschädigung und eine Weihnachtskarte - so wie jede Nummer von Zuffenhausen.