Ich habe am Computer die Angewohnheit, Dateien nicht in Ordnern zu speichern, sondern sie einfach auf meinen Desktop zu schlampen. Wenn der hiesige IT-Beauftragte das bei seiner jährlichen Runde entdeckt, kann ich seine Halsmuskeln sehen und muss unter Aufsicht alle veralteten Dateien in den Papierkorb verschieben. In diesem Jahr war der Vorgang noch peinlicher als sonst, denn es waren sehr viele PDFs darunter, die Namen trugen wie »Menu« oder »Mittagstisch« oder »Platdujour«. Ja, es waren Speisekarten von Restaurants. Ich hatte sie mir heimlich runtergeladen, um mich privat daran aufzugeilen.

Das schamlose Betrachten von Speisekarten am Schreibtisch ist eine Ersatzbefriedigung, zugegeben eine etwas dürftige. Aber seit nahezu jedes Restaurant sein Menü online stellt (oder zumindest eine Beispielauswahl), kann man als Mensch mit Speiseneigung platonisch in sehr viele Töpfe schauen. Und sich ganz kurz vorstellen, wie herrlich das jetzt wäre, wenn man zum Beispiel im »Une Table, au Sud« im Hafen von Marseille auf der Terrasse säße. Meine Großeltern pflegten noch die schöne Angewohnheit, vor jeder Aushang-Speisekarte an der Straße andächtig stehen zu bleiben. Nun, das lässt sich jetzt eben vom Schreibtisch aus erledigen und mit globaler Reichweite. Der kleine, voyeuristische Kitzel beim Blick auf die Karte – was gibt’s da, und was kostet’s da? – erfüllt sich auch am Bildschirm. Ein gewichtiger Nachteil ist natürlich, dass man nicht direkt ins Restaurant gehen kann, wenn das Angebot appetitlich klingt. Wobei, meine Großeltern sind auch nicht einfach so ins Restaurant gerauscht. Die haben sich nur Appetit geholt, gegessen wurde zu Hause. Ganz ähnlich ist die runtergeladene Speisekarte auch immer nur eine Trockenübung, ein Tagtraum. Denn wer, wenn ich meine Bestellung riefe, hörte mich denn? Die Kellner in Marseille jedenfalls nicht.

Ein paar Dutzend richtig versaute Speisekarten auf dem Desktop zu horten, ist also mein kleiner Eskapismus. Deutlich sinnvoller ist das Studium so einer Online-Speisekarte, wenn man beabsichtigt, das Etablissement in naher Zukunft auch aufzusuchen. Aber damit stellt sich auch ein gastrosophisches Problem. Sollte man überhaupt vorab in die Karte schauen? Bringt man sich damit nicht um einen zentralen Aspekt des Restaurantbesuchs?

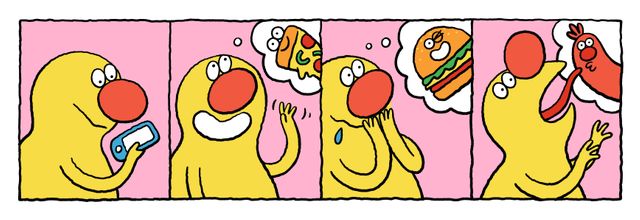

Das Prinzip Essengehen besteht ja vor allem aus Erwartung und diversen Vorfreuden. Zunächst freut man sich auf den Abend in diesem Restaurant mit dieser Person. Im Idealfall auf beides. Und es ist schön, dass den Termin dabei noch ein bisschen geheimnisvolle Spannung umweht. Vor Ort angekommen, freut man sich dann darüber, eine Karte gereicht zu bekommen und zurückgelehnt das Angebot des Kochs sichten zu dürfen. Auch wenn es wohl kaum jemand zugibt: Speisekarten sind echte Lieblingsbücher. Kaum ein Text wird so aufmerksam und im wahrsten Sinne neugierig gelesen wie ein Tagesmenü, mit hungrigen Augen sozusagen. Man flaniert durch die Namen der Gerichte, schmeckt in sich hinein, puzzelt sich die einzelnen Gänge zusammen und entscheidet sich im letzten Augenblick komplett um – deshalb ist dieses Hantieren mit der Karte eigentlich die schönste Zeitspanne.

Wenn man nun ungeduldig schon am Rechner die Speisekarte liest, überspringt man die elementare Findungsphase im Restaurant. Und sabotiert ein wichtiges Kapitel der Tischkommunikation, nämlich die herrliche Abfolge der immer gleichen Sätze: »Findest du was? Mich lacht ja die Seezunge an. Aber das hier klingt auch irgendwie gut! Ach, wenn du das nimmst, dann nehme ich aber das.« Und so weiter. Mit diesen Floskeln kommt man erst richtig bei Tisch an.

Wenn ich jetzt abends essen gehe, die Speisekarte aber schon mittags gelesen habe, verlagern sich die entsprechenden Dialoge gelegentlich auf unschöne Weise in den digitalen Raum vor. Ich teile meinen Restaurantbegleitern dann womöglich im Überschwang und ungefragt per WhatsApp mit, was ich später zu essen gedenke oder was auf der Karte richtig gut klingt. Das bringt uns um gemeinsames Erarbeiten und um fröhliche Entdeckungen, etwa im beliebten Karten-Abschnitt »Aus der Schmankerlküche«. Die Online-Karte ist also schnell mal die Stimmungsbanane. Als würde man bei einem Kinofilm schon alle lustigen Szenen kennen – und sie vorab erzählen. Deswegen versuche ich, mir diese Essensvorhersage wieder abzugewöhnen.

Außerdem: Bei einem Date, einem Geschäftsessen oder sonstigen Anlässen mit Spannungscharakter liegt im Versinken in der Karte und dem ganzen Bestellgeplänkel oft auch großer Trost. Es wäre unfein, wenn man diese Einigung auf ein paar Minuten gemeinsamer Kontemplation über Seezunge und Hirschgulasch aufkündigen würde, weil man schon naseweis alles ausgekundschaftet hat. Wie sähe das denn aus, wenn einer blättert und der andere ihn nur ungeduldig dabei beobachtet? Man stelle sich einen Restauranttisch mit einer Gruppe Freunde vor, es wurden Stühle gerückt, Kerzen entzündet und Mäntel abgenommen, man nickt sich aufmunternd zu. Und dann repetiert jeder monoton, was er sich zu Hause oder auf der Fahrt zu essen entschieden hat. Das bringt den Abend außer Takt, es ist, als würde man ein Haus nicht durch die Tür betreten, sondern rücklings durchs Küchenfenster plumpsen. Und diese große Kladde ist ja auch die Visitenkarte des Restaurants. Sie gar nicht erst aufzuschlagen wirkt vermutlich ziemlich unhöflich.

Allerdings kann man das Studium der Speisekarte übertreiben. Mir sind Menschen bekannt, die auch nach zwanzig Minuten hektischem Blättern, lautem Proklamieren der einzelnen Gerichte und vielem Seufzen den Kellner abermals wegschicken. Für alle mit chronischer Entscheidungsschwäche sind Speisekarten-PDFs eine gute Sache.

Und für jene, die immer das Gefühl haben, im Restaurant das Falsche zu bestellen. Wir leben schon lange in einer Welt, in der Algorithmen daran arbeiten, uns überall passgenaue Ergebnisse zu liefern. Sogar unsere Traumpartner werden bei der digitalen Partnersuche möglichst akkurat vorsortiert, bevor wir sie zum ersten Mal treffen. Spontanes Reagieren und Ad-hoc-Entscheiden sind deshalb oft gar nicht mehr beliebt, das kennt jeder, der schon mal einen Anruf nicht angenommen hat, weil er die Nummer nicht kannte. Sich risikoscheu das ideale Menü zusammenzustellen, bevor man leibhaftig am Tisch sitzt, ist verlockend modern. Ein Restaurant, das seine Karte nicht öffentlich teilt, wirkt heute schon ein bisschen verdächtig. Hat der Koch was zu verbergen?

Geradezu verpflichtend sollte das frühe Fernstudium so oder so im Falle von Weinkarten möglich sein. Zumindest wenn sie bibeldick und einschüchternd sind. Nicht nur, weil für die eingehende Analyse dieser Wälzer bei Tisch oft kaum die Zeit bleibt, sondern auch, weil man dann zu Hause endlich mal die Aussprache eines Nuits Saint Georges Les Saint-Georges 1er Cru 2017 Domaine Faiveley trainieren könnte. Und nicht immer Grünen Veltliner bestellen muss.