Es ist der Untergang, wieder einmal. Diesmal kommt er als a, k, m, o daher. Nicht weil sich diese hübschen Buchstaben zu so unhübschen Wörtern wie Koma oder Amok verbinden lassen. Sondern weil sie sich in Zukunft, von Hand geschrieben, möglicherweise gar nicht mehr miteinander verbinden. Der Grundschulverband, eine einflussreiche Interessenvereinigung von Lehrern, Pädagogen, Wissenschaftlern und anderen Menschen, denen das Wohl von Grundschülern am Herzen liegt, setzt sich nämlich dafür ein, die in deutschen Schulen unterrichteten und bewährten Schreibschriften (die LA, die VA und die in der DDR entwickelte SAS) durch eine neue, die sogenannte Grundschrift abzulösen. Diese orientiert sich an Druckschriften, besteht aus lauter voneinander abgesetzten Buchstaben, die nicht mehr wie bisher durch Zwischenzüge verbunden werden müssen; man kann es zwar, aber ob, wie und an welchen Stellen die Schüler es tun, bleibt ihnen selbst überlassen. In Hamburg steht es den Grundschulen seit Herbst frei, ob sie den Anfängern wie bisher die Schulausgangsschrift SAS oder die neue Grundschrift beibringen, in anderen Bundesländern wird die Grundschrift in Schulversuchen erprobt. Die Argumente der Reformer: Die Unterrichtszeit, die man spart, wenn Schüler nicht mehr zusätzlich zu Druckbuchstaben eine eigene Schreibschrift erlernen, kann man effektiver nutzen; außerdem werden Schüler, die sich mit der Schreibschrift schwertun, nicht mehr so leicht gleich zu Beginn ihres Schülerlebens abgehängt.

Erstaunlich viele Menschen halten diese Entwicklung für apokalyptisch. Die Bundesbildungsministerin Annette Schavan befürchtet, Kinder damit zu unterfordern. Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff erklärte, die Preisgabe der Schreibschrift sei eine »bodenlose Idiotie«, weil alles, »was mittels eines Stifts in vermittelten Zügen niedergeschrieben wird, eine ungleich intensivere körperliche Spur legt, die sich im Gedächtnis einlagern kann, als Wörter und Sätze, die nur durch eine flüchtige Berührung der Tastatur entstehen«. Sprachschützer, die schon gegen die Rechtschreibreform polemisiert hatten, kämpfen unter anderem mit einer Facebook-Gruppe und einer Unterschriftenaktion gegen die drohende Schreibreform. Die mitunter außerordentlich erbost vorgetragenen Einwände gegen die Idee, Kinder profitierten davon, wenn sie Druckbuchstaben nachmalen anstatt für das Schreiben mit der Hand spezielle Formen, Auf- und Abstriche, Schnörkel und Verbindungslinien beigebracht zu bekommen, haben das Potenzial, liberalere Gemüter zu beschämen, weil sie sich offenbar über die fatalen Effekte einer Schreibschriftabschaffung nicht genügend Gedanken machen. Von drohenden grafomotorischen Störungen ist die Rede, vom Verlust kultureller Identität oder von der Gefahr, dass Kinder zukünftig nicht mehr die handschriftlichen Hinterlassenschaften ihrer Urahnen lesen können werden. Kurzum: Das Ansinnen, ohne Schleifchen-s auszukommen, ist gleichbedeutend mit der Preisgabe einer Kulturtechnik.

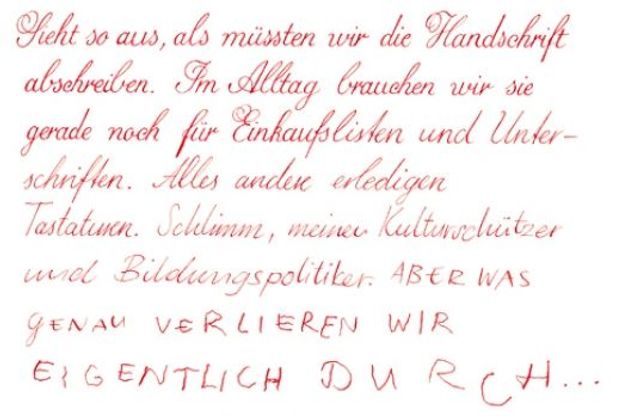

Das Groteske an dieser Debatte, bei der es wie so oft in Bildungs- und Erziehungsfragen um alles oder nichts zu gehen scheint: Beide Positionen stehen auf völlig verlorenem Posten. Denn gleichgültig, welche Schreibschrift man deutschen Schülern beibringt – sie werden sie in ihrem späteren Leben kaum je verwenden. Selbstverständlich ist das Schreiben mit der Hand eine Kulturtechnik. Aber ebenso gewiss handelt es sich um eine, die den Menschen immer weniger von Nutzen ist – so wie die Kulturtechnik des Reitens. Ganz schön, aber nicht mehr rasend wichtig. Es gibt verständlicherweise keine belastbaren Untersuchungen darüber, wie viel noch mit der Hand geschrieben wird – aber dass es nicht mehr sehr oft vorkommt, zeigt ein Blick aufs eigene Leben oder in die nähere Umgebung. Die Einkaufslisten; die paar Notizen, die man sich noch macht; die Briefe, die man dann und wann schreibt, wenn sie besonders persönlich wirken sollen; oft genug gibt es auch Tage, an denen das Einzige, was man von Hand schreibt, die Unterschrift auf einem Kreditkartenbeleg ist.

In den USA sterben jedes Jahr 7000 Menschen, weil ihre Ärzte unleserliche Rezepte ausstellen

Vielleicht hat das Tippen von Texten auf Tastaturen ja Vorteile, welche die Nachteile, die durch das Verschwinden der Handschrift entstehen, mehr als wettmachen: Auf dem Computer geschriebene Korrespondenzen lassen sich bequemer durchsuchen als Zettel in den weggeräumten Kartons mit den alten Briefen, die Löschtaste entsorgt Fehler und missverständliche Formulierungen rückstandsloser als Durchstreichungen, die automatische Rechtschreibkorrektur hilft dabei, peinliche Schnitzer zu vermeiden. Seit es das Internet gibt, lassen sich Liebeserklärungen, Danksagungen und Was-ich-dringend-noch-sagen-wollte-Nachträge so impulsiv auf den Weg bringen, wie die Gefühle es verlangen. Und seit man sich per SMS für schöne Abende und tolle Essenseinladungen bedanken kann, ist man häufiger höflich als zu den Zeiten, da man erst anderntags ein Billett schreiben konnte, das man korrekt frankieren und zum Briefkasten bringen musste. Vor allem aber ist die von Maschinen erzeugte Schrift zuverlässig lesbarer als die von Hand mit einem Stift aufgetragene. Hin und wieder kann das von entscheidender Bedeutung sein: Nach Berechnungen der National Academy of Sciences sterben in den USA jedes Jahr 7000 Menschen, weil ihre Ärzte unleserliche Rezepte ausstellen. Die fatalen Folgen solcher Sauklauen ließen sich vermeiden, gäbe es endlich Eingabesysteme, die auch unter Krankenhausbedingungen praktikabel sind.

Beim bargeldlosen Zahlungsverkehr wird die Unterschrift immer überflüssiger, die Identifikation durch Zahlencodes ist ohnehin sicherer. Sobald E-Books die gedruckten Bücher abgelöst haben, wird es auch keine von Hand mehr geben können.

Was dadurch verloren geht? Vieles. Das Handschriftliche hat ja eine Aura, in der mehr aufbewahrt wird als nur Inhalte von Mitteilungen. Die verspielten Kringel und Herzchen auf den Briefen von Jugendlieben; die Tagebucheinträge zu den Zeiten, als es einem schlecht ging und man das der Schrift anmerken konnte; die anzügliche Bemerkung auf der Rückseite einer Visitenkarte, die man in jener Nacht zugesteckt bekam; die Energie der Ausrufezeichen in den Büchern, die man während des Studiums gelesen hat; die zauberhaften Briefe des Comiczeichners, den man im Urlaub kennengelernt hat; die elterlichen Schriftzüge auf den Umschlägen, in denen die Geburtstagsgrüße waren, immer von einem Geldschein begleitet: All das versetzt einem beim Wiedersehen sofort Erinnerungsstiche. Aber reichen persönliche Sentimentalitäten aus, um für die Handschrift ins Feld zu ziehen?

In den USA jedenfalls tut es kaum noch jemand. Dort wird in 45 Bundesstaaten die Beherrschung verbundener Schreibschriften nicht mehr verlangt, und wann immer in einer Zeitung ein Artikel erscheint, der das Verschwinden jener »Cursive«-Schriften beklagt, die bis vor nicht allzu langer Zeit in Gebrauch standen, melden sich erstaunlich viele Kommentatoren zu Wort, die das nicht schlimm finden und von einem pragmatischeren Umgang mit den Lebenszyklen von Kultur künden. Wenn es denn so ist, dass Menschen fast alles, was sie schreiben, lieber per Tastatur als mit einem Stift erzeugen, welchen Sinn hat es noch, Kindern das Schönschreiben beizubringen – statt ihnen Tastaturkompetenz zu vermitteln? Schließlich ist das Schreibenlernen eine Qual, man muss den Kleinen ja nur zusehen, wie sie sich anstrengen müssen, um die Schlingen im Zaum zu halten oder das Papier nicht aufzuritzen. Manchmal hat man bei den Kämpfern für die Schreibschrift das Gefühl, es geht ihnen genau darum: dass Sechs-, Sieben-, Achtjährigen nicht schon wieder etwas abgenommen wird, das man nur meistern kann, wenn man sich der Disziplin unterwirft. Bekanntlich ist es ja die, die den verwöhnten Kindern von heute am allermeisten fehlt.

Ohnehin können einem die Argumente der Schreibschriftbewahrer gelegentlich Beklemmungen verursachen: Dass durch das Schreiben per Hand die Feinmotorik gefördert wird, klingt, als ginge es um eine Art Handgymnastik – statt um ein Mittel, sich auszudrücken und die eigenen Gedanken durch Schrift zu verfestigen. Noch seltsamer ist die Auffassung, dass das Schreiben von Druckbuchstaben, also unverbundenen Buchstaben, ständig das Denken unterbricht und verpfuscht, während die flüssige Schrift dem Dahinströmen der Gedanken entspricht. Bedeutet das denn im Umkehrschluss nicht, dass die Texte, die auf Computern eingegeben werden, allesamt nichts taugen?

Tatsächlich sind die Schreibschriften ja nicht deswegen entwickelt worden, um die Disziplin von Schreibern zu fördern, ihre Hände zu Feinwerkzeugen zu trainieren oder sich dem menschlichen Denken anzuschmiegen, sondern aus ganz anderen Gründen. Schreibgeräte wie Federkiele oder Stahlfedern verrichteten ihre Arbeit zuverlässiger und klecksfreier, wenn man die Wörter als ununterbrochene Schnüre aufschrieb, statt nach jedem Buchstaben die Schreiboberfläche neu anzusteuern. Zweitens wurde durch das Verbinden der Buchstaben Geschwindigkeit gewonnen: Je mehr Luftzüge man beim Schreiben macht, desto langsamer kommt man voran. Die Ersparnisse sind in jedem Wort bloß Millisekunden, doch solange umfangreiche Texte noch mit der Hand geschrieben wurden, waren die Zeitgewinne beträchtlich.

Das Irritierende an den über das Verschwinden der Handschrift ist ja, dass sie in einer Zeit auftauchen, in der vermutlich so viel wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte geschrieben wird. Immer größere Anteile unserer Kommunikationen werden verschriftlicht. Kann schon sein, dass wir das Höchstpersönliche von Handschriften nur noch selten vor Augen bekommen, doch die Netz-Kultur, die es verdrängt hat, ist (auch) viel intimer, persönlicher, privater, als es die analoge vor der medialen Revolution sein konnte.

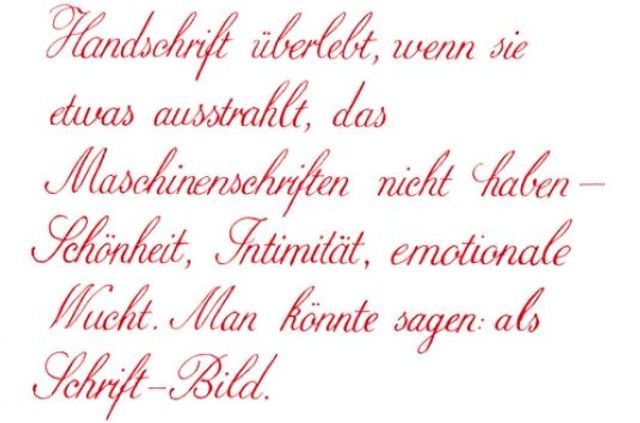

Es ist nicht einmal so, dass den Menschen die Lust auf das Schreiben mit der Hand gänzlich abhandengekommen wäre. Sonst würden nicht so viele gute Füller und Moleskine-Notizbücher verkauft werden, sonst stünden nicht so viele Graffiti an den Wänden, engagierten nicht so viele Musiker Grafiker, die ihnen schöne Schriftzüge aufs Plattencover malen sollen. Handschrift überlebt überall, wo ihr etwas eigen ist, was von Maschinen ausgegebene Schriften nicht haben – ästhetische Schönheit, private Anmutung, emotionale Wucht. Man könnte sagen: als Schrift-Bild. Manchmal ist es so künstlerisch, dass man es kaum zu dechiffrieren vermag, aber zur Not kann man sich ja beim Kellner erkundigen, was die Speisekarten-Kalligrafie sagen will.

Falls man nicht darauf beharrt, dass Handschrift nur an der Spitze eines Stiftes entsteht, führt vielleicht auch die Erfindung der Tablet-Computer zu einer Renaissance des Schreibens mit der Hand. Auch auf ihren Touchscreens folgen ja die Linienschwünge oft den Bewegungen der Finger, die sich endlich nicht mehr um einen Stab krallen müssen. Ist es nicht völlig gleichgültig, wie die Buchstaben in die Welt kommen, wenn nur der sie tanzen lässt? Bei Stromausfällen könnte man ja immer noch wie gedruckt malen. Das ist ohnehin lesbarer.

Schrift: Beni Haslimeier