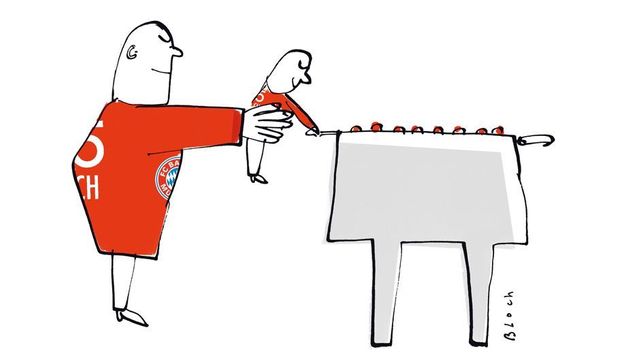

»Bei einem firmeninternen Tischfußballturnier werden die Mannschaften so ausgelost, dass je ein guter Spieler mit einem eher schwächeren Spieler ein Team bilden. Ist es verwerflich vorzuschlagen, dass die Teams selbst zusammenfinden? Anders als sonst im Leben dürfte bei einem Spiel die Solidarität mit Schwachen auch mal ohne Bedenken ausgeklammert werden, oder?« Hans F., München

Ihr Ansatz, dass man im Spiel die Solidarität mit Schwachen ausklammern könnte, gefällt mir nicht, ist aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Das »Bauernopfer« etwa, einen Schwachen zum eigenen Vorteil ins Verderben laufen zu lassen, ist im wirklichen Leben kein feiner Zug, kann das aber im Schachspiel sehr wohl sein.

Nur hält das hier einer genaueren Prüfung nicht stand. Denn Sie wollen die Solidarität nicht im Spiel, sondern beim Spiel ausklammern, also nicht in dem Bereich, der von den Spielregeln bestimmt wird, durch die etwa eine Holzfigur je nach ihrer Form eine andere Funktion und Macht erhält, sondern im wirklichen Leben, dem Bereich, in dem bestimmt wird, mit welchen Chancen ein realer Mensch an dem Spiel teilnehmen darf. Das wird klar, wenn man darüber nachdenkt, welchen Zweck ein Spiel haben kann: Es kann um das Spielen als solches gehen, um das Gewinnen – oder um eine Mischung aus beidem, wenn der Spaß am Spiel durch die Aussicht auf das Gewinnen gesteigert wird. Dürfen sich die stärksten Spieler in einem Team bündeln, kann ein Ungleichgewicht entstehen, unter dem das Spiel als solches leidet, weil es einseitig wird. Das Einzige, was dann bleibt, sind Aussicht auf und Freude am Gewinn. Und zwar fast ausschließlich für das starke Team.

Noch deutlicher wird das bei einem firmeninternen Turnier. Darin treffen ja deshalb Menschen mit so unterschiedlichem Spielvermögen aufeinander, weil es nicht primär um das Spiel, sondern um das Miteinander der Teilnehmer im realen Leben geht. Das soll gestärkt werden, und deshalb ist es sinnvoll, dem die Bedingungen des Spieles unterzuordnen und die Teams zu mischen. Überhaupt: Stärkere gegen Schwächere ist nirgendwo gut, und ein Spiel ist immer Teil und Spiegel des Lebens.

Literatur:

Das Buch »Homo ludens - Vom Ursprung der Kultur im Spiel« des Niederländers Johan Huizinga erschien bereits 1938, ist jedoch unerreicht und nach wie vor Pflichtlektüre für jeden, der sich mit dem Thema »Spiel« befassen will. Aktuell ist es in der Reihe »rowohlts enzyklopädie« im Rowohlt Taschenbuch Verlag (1987) mittlerweile in der 24. Auflage erhältlich und unbedingt lesenswert.

Illustration: Serge Bloch