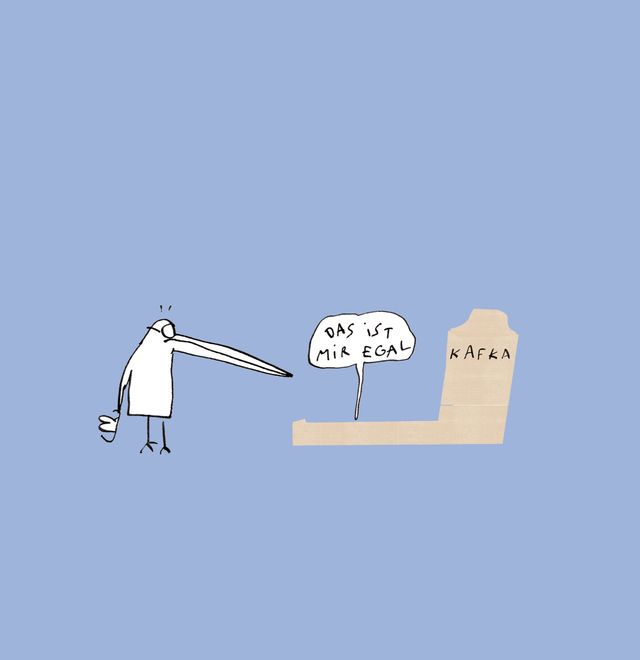

»Kafka wollte bekanntlich ausdrücklich nicht, dass seine Werke oder gar seine Briefe und Tagebücher veröffentlicht werden. Trotzdem ist das geschehen. Bezüglich seiner literarischen Werke mag dies verzeihlich sein, nicht jedoch bezüglich der Briefe und vor allem der Tagebücher, gerade auch aus heutiger Sicht zum Schutz der Privatsphäre und des Persönlichkeitsrechts. Ist es unter diesem Aspekt moralisch vertretbar, die Veröffentlichungen trotzdem zu lesen?« Sophie B., München

Ende Juni erscheint im Wallstein Verlag ein wahnsinnig interessantes Buch: alles … restlos und ungelesen zu verbrennen von Ulrich Fischer, eine juristische Analyse von Kafkas letztem Willen. Der Autor geht darin der Frage nach, ob Max Brods Weigerung, Kafkas Willen nachzukommen, rechtens war. Kafka hinterließ seinem Freund zwei Zettel, auf denen er ihn anwies, alle Texte, die er in seinem Nachlass fände, zu vernichten. Es heißt immer, Brod habe sich diesem Auftrag aus Gewissensgründen widersetzt. Er hätte sich allerdings, wie Ulrich Fischer ausführt, auch strafbar gemacht, hätte er Kafkas Wunsch entsprochen. Das ist deshalb so spannend, weil es die Kafka lesende Nachwelt von dem latent schlechten Gewissen befreit, durch Brods eigenmächtiges Handeln zu Mitverrätern gemacht zu werden. Denn allein die rechtmäßigen Erben Kafkas, das waren seine Eltern und Schwestern, hätten seine Texte vernichten dürfen. Brod ist hiermit nun also aus der moralischen Schusslinie genommen. Er hatte in Wahrheit nie darüber zu richten, wie mit dem Nachlass zu verfahren sei.

Sie nun unterscheiden zwischen Kafkas literarischen und persönlichen Texten. Kafka selbst hat diese Unterscheidung, was die Veröffentlichung angeht, nicht getroffen. Er hat beides der Vernichtung zugesprochen. Es wird davon ausgegangen, dass Kafka, als er seinen Wunsch an Brod adressierte, wusste, dass Brod diesem nicht entsprechen würde. Es hatte vorab eine Unterredung zwischen ihnen gegeben, in der Brod seinem Freund dies mitteilte. Wir haben es also mit einem rechtlich nicht bindenden Wunsch eines Menschen zu tun, den dieser ausgerechnet an die Person richtet, bei der am wenigsten davon auszugehen ist, dass sie diesem Wunsch nachkommt.

Am 3. Juni ist Kafka seit 100 Jahren tot. Auch nach heutigem Recht wären alle Persönlichkeitsrechte erloschen. Lesen Sie ruhig alles, was es von ihm gibt.