SZ-Magazin: Herr Depardon, Sie haben vierzig Jahre lang auf der ganzen Welt gearbeitet und sprechen kein Englisch?

Raymond Depardon: Ja, ich weiß, das ist ungewöhnlich. Am Anfang hielt ich das auch für ein Hindernis, aber im Laufe der Jahre sind mir zwei Dinge klar geworden: Erstens, dass viele Menschen auf der Welt kein Englisch sprechen. Und zweitens, dass es für die Bilder von Vorteil sein kann, wenn man die Menschen in der Stille für sich einnehmen muss, wenn man nicht die ganze Zeit redet, sondern die Augen aufmacht.

Heißt das, Sie treten mit den Menschen, die Sie fotografieren, nie in Kontakt?

Selten. Ich arbeite lieber schnell und spontan, mache zuerst das Bild und stelle mich dann vor. Das ist zwar nicht besonders höflich, aber am Ende hat man ehrlichere und gerechtere Bilder. Vor Kurzem habe ich in Ruanda Opfer des Genozids fotografiert. Immer wenn ich ein Bild machte, senkten die Menschen den Kopf und setzten eine Leidensmine auf. Als ob sie uns genau das präsentieren wollten, was wir ihrer Meinung nach haben wollten. Ich habe dann versucht, Bilder zu stibitzen, auf denen auch mal ein Lächeln zu sehen war. Für Ihr Projekt Villes/Cities/Städte waren Sie je drei Tage in zwölf verschiedenen Metropolen. Mit welchem Ziel?

Ich wollte den ersten Blick, die ersten Eindrücke einfangen, die einem diese Städte bieten. Das hätte nicht funktioniert, wenn ich mich mehrere Monate in einer Stadt aufgehalten hätte. Ich weiß doch, wie das ist. Schon nach ein paar Tagen sieht man nichts mehr. Man wird müde und bequem, Gewohnheiten schleichen sich ein.

Stand dem frischen Blick nicht im Wege, dass Sie viele Städte schon kannten?

Nein. Denn in den meisten Fällen war das lange her. Die Städte hatten sich verändert. In Berlin war ich 1962, als die Mauer gebaut wurde, in Addis Abeba 1965 mit Königin Elisabeth, in Dubai 1969, in Buenos Aires 1987 mit einer jungen Frau. Der entscheidende Unterschied aber war, dass ich diesmal keine Termine hatte, keinen Lieferdruck, keine Konkurrenz. Das verändert den Blick. Vielleicht habe ich deswegen in Farbe fotografiert. Das mache ich sonst eigentlich nie.

Wie sind Sie vorgegangen?

Ich bin einfach wie ein Verrückter durch die Straßen gelaufen. Manchmal bin ich abends in meinem Hotelzimmer vor Erschöpfung zusammengeklappt. Trotzdem war ich unglaublich glücklich während dieser Zeit, mitten unter diesen freien, schönen Stadtmenschen. Am meisten haben mich die Frauen beeindruckt. Sie sind die großen Gewinner der Städte. Zurzeit dokumentiere ich das französische Hinterland. Unglaublich, wie anders die Menschen da sind. Die zeigen sich nicht und machen die Rollläden nach unten. Die wollen nicht, dass man Ihnen beim Leben zusieht.

Wussten Sie immer, in welcher Stadt Sie sich gerade befanden?

Im Grunde habe ich mich verhalten wie ein Businessman: ein Koffer, eine Kreditkarte, alle paar Tage eine neue Stadt, ein neues Hotel. Man sieht die ganze Zeit nur Städte, niemals eine Wiese oder einen Wald. Trotzdem musste ich immer weiterreisen. Wie ein Kranker. Reisen hat etwas Heilsames. Man verliert seine Ängste. Klar gibt es überall die gleichen Einkaufszentren und die gleichen Designerläden. Trotzdem hat jede Stadt ihren eigenen Charakter.

Welche Stadt hatte sich am meisten verändert?

New York hätte ich fast nicht wieder- erkannt, dabei habe ich selbst mal dort gelebt. Der 11. September hat diese Stadt unglaublich verändert. Früher war New York die Hauptstadt der Freiheit, heute stehen an jeder Ecke Polizisten. Mir sind Sachen passiert, die früher undenkbar waren. Einmal bat mich ein Taxifahrer sogar, die Kamera wegzustecken. Unglaublich – in New York. In Kairo war es zwanzig Jahre lang verboten, in der Öffentlichkeit Personen zu fotografieren, da verstehe ich, wenn ein Polizist sich darüber aufregt, dass ich Passanten an einer Bushaltestelle fotografiere, während hinter mir die rote Sonne im Nil versinkt.

Wollen Sie mit Ihren Bildern die Wirklichkeit abbilden oder interpretieren?

Interpretieren. Etwas anderes ist gar nicht möglich. Früher war ich auch so naiv zu glauben, dass ein Foto objektiv sein könnte. Inzwischen sage ich: Nehmt euch vor mir in Acht. Ich bin ein Verräter. Ein Verräter der Wirklichkeit. Wissen Sie, wenn ich ein Foto mache, empfinde ich zwei vollkommen widersprüchliche Dinge gleichzeitig: Trauer und Lust. Ich weiß immer, dass dieser Moment kein zweites Mal passieren wird, dass etwas am Sterben ist und dass es mir Freude bereiten wird, diesen Tod auf dem Foto wiederzusehen.

Warum ist oft nur ein Mensch auf Ihren Fotos zu sehen?

Weil ich glaube, dass der Mensch sehr allein ist. Deshalb vereinzele ich ihn auch so gern, auch wenn er sich gerade in einer Masse befindet. Manchmal kommt es mir vor, als würde ich immer in der Vergangenheit oder der Zukunft leben: Wenn ich ein Rendezvous mit einer jungen Dame habe, denke ich vor dem Treffen an nichts anderes. Wenn wir uns aber gegenübersitzen, kann ich es nicht genießen. Ich bin wie gelähmt, spreche mit ihr über unser nächstes Treffen und male mir aus, wie es dann sein wird. Es ist verrückt.

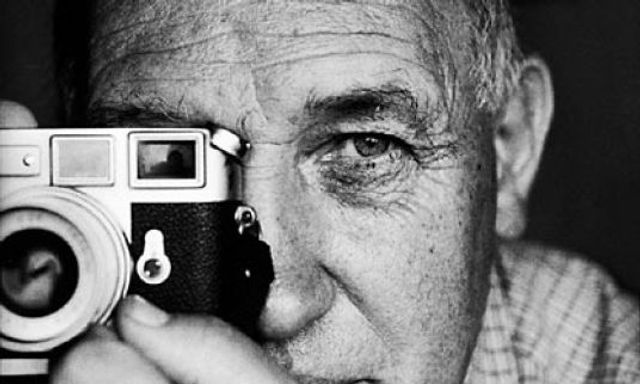

Raymond Depardon, geboren 1942 auf einem Bauernhof in Villefranche-sur-Saône, hat nie eine Fotoschule oder eine Universität besucht. Als 16-Jähriger ging er nach Paris und jagte als Paparazzo Catherine Deneuve und Brigitte Bardot. Danach berichtete er als Reportagefotograf aus Krisengebieten wie dem Tschad, Algerien, Vietnam und Kambodscha und gründete 1966 zusammen mit dem französischen Fotografen Gilles Caron die Fotoagentur Gamma. 1978 wird Depardon Mitglied der renommierten Fotoagentur Magnum. Längst dreht der vielfach preisgekrönte Fotograf auch Spiel- und Dokumentarfilme, die unter anderem beim Filmfestival in Cannes gezeigt werden. Die Ausstellung »Villes/Cities/Städte« ist vom 11. Februar bis zum 1. April im Museum für Fotografie in Berlin zu sehen.

Fotos: Raymond Depardon/Magnum/Agentur Focus, aus der Ausstellung »Raymond Depardon - Villes/Cities/Städte«, veranstaltet von der Fondation Cartier pour l'art conemporain, Paris, und dem Museum für Fotografie, Berlin. Vom 11.2. - 1.4.2007 Museum für Fotografie, Berlin.

.

.

.

.

.

.

.