Da sitzen sie, die Glücklichen. Sie sind jung, sie atmen, sie leben – aber sie kotzen auf dieses Leben. Ihre Rollstühle quietschen, wenn sie durch den Garten des Center for the Rehabilitation of the Paralized (CRP) in Savar fahren. Es klingt wie das Wimmern liebestoller Kater. Rehana Khatun sitzt in einem Rollstuhl, der zwei Fußstützen hat. Nur: Sie hat keinen Fuß mehr, den sie draufstellen könnte.

Am 24. April vor einem Jahr saß sie nicht weit von hier an einer Nähmaschine im Rana Plaza. Dort, wo eine Menge Billigketten ihre Kleider produzieren lassen. Zwei Beine, zwei Arme, 8000 Taka im Monat, 75 Euro. Damals lag das Leben vor ihr, sie war eine Frau mit Job, vom Helfer zur Näherin aufgestiegen. Wenn es in diesem Land überhaupt ein gutes Leben für Frauen gibt, dann war ihres nahe dran.

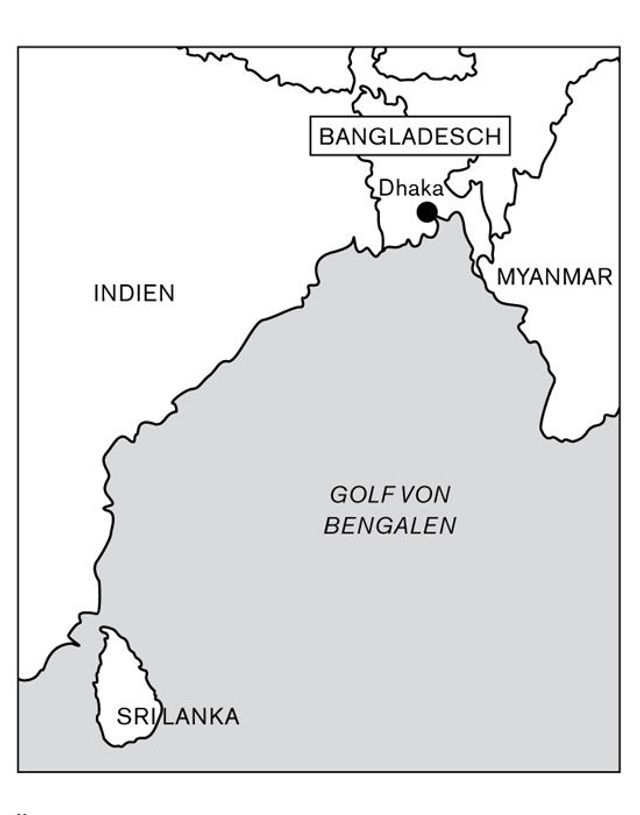

Der 24. April war ein Tag ohne Bewegung, die Hitze lag zwischen den Häusern in Savar, einem Ort, zusammengepfercht am Rand der großen, alles überwuchernden Stadt Dhaka. Am Tag davor wurden alle nach Hause geschickt. 3572 Arbeiter. Oder 3621. Oder 3838. Niemand in diesem Geschäft, in dem Liefertermine den Takt vorgeben, macht so etwas ohne Grund. Im zweiten Stock ziehen sich Risse wie Fäden über Wände und Pfeiler, raunten die Leute.

Zwei Männer von der Distriktverwaltung hatten gesagt, das Gebäude würde mindestens 100 Jahre halten. Heute fragt sich Rehana Khatun, wie viel der Besitzer für diesen Satz gezahlt hat.

Am nächsten Morgen ging sie wieder zur Arbeit. Vor dem Eingang redete der Besitzer von Rana Plaza auf ein paar Männer ein, es gäbe keinen Grund zur Evakuierung. Man stritt, man feilschte, es war ein kleiner Handel im großen. Mohammed Sohel Rana, dessen Kopf rund wie eine Kugel zwischen den Schultern liegt, hatte den Koloss gegen jede Vernunft in den Sumpf stellen lassen. Zu dünne Zwischendecken, der Beton mit zu viel Sand versetzt, als Bürogebäude angemeldet, um die Auflagen für Fabrikgebäude zu umgehen. Rehana Khatun ging in den sechsten Stock, vorbei an der Filiale der Brac Bank im ersten Stock, an der ein Schild hing: Closed.

Um 8.30 Uhr fiel der Strom aus, die tonnenschweren Dieselgeneratoren sprangen an, ein Ruck ging durch das Gebäude, in den Lärm der Generatoren mischte sich ein viel brutaleres Geräusch: Es war, als würde der Boden zerfließen. 90 Sekunden. Es wurde finster am helllichten Morgen. Rehana Khatun dachte: Was ist mit meinen Beinen?

Sie reden hier im Rehabilitationszentrum nicht oft über den 24. April. Das Reden bringt nichts, es bringt nur Bilder zurück, die Haare, durchnässt vom Blut der anderen, die Schreie. Rehana Khatun erzählt von der Mutter, die sie bei ihrem letzten Besuch im Dorf davon abhalten wollte, zurück in die Stadt zu gehen, die mahnte, sie müsse heiraten, die Leute redeten schon: eine Frau ohne Mann. Es hat keine Eile mit der Heirat, sagte die Tochter. Der Vater tot, wer sollte die Geschwister ernähren. Sie ging zurück, um Hosen zu nähen für die Erste Welt.

Als man Rehana Khatun um drei Uhr morgens aus den Trümmern zog, hingen ihre Beine an ihr wie Lappen. Sohel Rana war da schon auf der Flucht. Er war einer der Ersten, den man aus den Steinen zog, sein Büro im Keller war gebaut, wie es sich gehört: stabil und fest. Als man Rehana Khatun vier Tage später beide Beine abnahm, wurde Sohel Rana an der Grenze zu Indien verhaftet.

Rehana Khatun zupft an ihrem Gewand, auf Kinderlänge gekürzt. »Wir hatten immer Angst vor dem Feuer, alle wollten unten arbeiten. Jetzt war es besser, oben zu sein.« Sie hat keinen Ehemann, keine Kinder, keine Beine. In einem Land wie diesem wäre ein Mann ohne Kopf noch besser dran. Sie lächelt trotzdem.

Neben ihrem Bett stehen zwei künstliche Beine, die Prothesen tragen bessere Schuhe, als sie jemals besessen hat. »Sie tun weh, niemand zeigt uns, wie man sie benutzt«, sagt Rehana Khatun, die die Prothesen nicht einmal ansieht, wenn sie über sie spricht. »Sie sind schwerer als ein Mann. Ich habe gehört, in euren Ländern gibt es leichte Beine, ist das wahr?«

»Wir werden sie zwingen, zu bezahlen.«

Es ist nicht weit vom Rehazentrum zu dem Ort, an dem das Rana Plaza stand. Wer hinaufklettert auf den Schuttberg, findet von der Sonne ausgebleichte Stoffbahnen, Reißverschlüsse, Fadenrollen, Hosen – Hüftknochen. »Aber sagt es nicht der Polizei«, rufen die Kinder und halten die Knochen in die Sonne wie Geschenke.

Die Kinder mögen die Knochen nicht. Sie locken die Fremden an. Und wegen der Fremden interessiert sich die Polizei für diesen Ort. Und die Polizisten machen Schwierigkeiten. »Sie wollen nicht, dass wir die Knochen finden, weil sie sie auch nicht finden wollen.« Die Kinder sägen an Eisenstangen herum, die aus dem Geröll ragen. An guten Tagen bekommen sie vom Schrotthändler einen Euro. An schlechten nimmt ihnen die Polizei die Säcke weg. »Die Toten liegen hier überall«, sagt ein Junge. In der Hand hält er eine Schädeldecke. Er klopft darauf herum, dann wirft er sie weg, es scheppert, als sie aufschlägt.

Sharif Akhteruzzaman nimmt alle Knochen. Er bevorzuge zwar große, Oberschenkel oder Oberarme, aber die DNA könne er auch aus kleinen Stücken herausziehen. Es war ja kein Feuer im Spiel wie bei anderen Katastrophen. Die Überreste der 112 Toten bei Tazreen 2012 etwa waren eine größere Herausforderung für ihn. Es ist lange kein Rana-Plaza-Knochen mehr zu ihm gekommen, man hat ihm gesagt, dort sei nichts mehr.

Er ist der Mann, der den Unterschied macht. Wer weder einen Toten noch eine Übereinstimmung mit Sharif Akhteruzzamans DNA-Datenbank hat, hat Pech. Auf seiner Visitenkarte steht: National Technical Advisor. In seinem Büro hoch über Dhaka wurde die Katastrophe in kleinen Teilen angeliefert, bearbeitet und durch das Genanalysegerät gejagt. 322 Menschenstückchen hat man ihm gebracht: »Das muss nicht bedeuten, dass wir von 322 Leichen sprechen. Die Leichen waren oft nicht intakt, es waren nur Teile.« Er räuspert sich, wartet auf die Frage, die kommen muss. Was ist mit dem Rest?

Auf seinem Schreibtisch im National Forensic DNA Profiling Laboratory liegt ein Zettel, auf dem alles steht. Von den 1134 Toten wurden 812 gleich den Familien übergeben, ohne DNA-Abgleich. Der passende Armreif, Dokumente, Mobiltelefone. Anfangs brauchte es nicht viel, um einen Toten zu bekommen.

Sharif Akhteruzzaman sagt: »Einige haben sicher die falsche Leiche bekommen.« Was hätten die Helfer tun sollen, die Menschen bettelten um ihre Toten. »Auch möglich, dass es Leute gab, die sich dachten, ich sollte in Besitz einer Leiche kommen, wegen der Kompensation«, sagt er und tippt auf weitere Zahlen: 549 Angehörige wurden zu ihm gebracht, um ihr Blut zu geben für einen DNA-Test. 549 Menschen, die ihre Kinder oder Ehefrauen nicht gefunden hatten. Davon waren 207 Treffer. »Sie können sehen, 342 Menschen haben ihre Verwandten nicht gefunden.« Übrig bleiben 115 DNA-Proben, die hier liegen, aber zu keinem passen. »Die Frage ist also: Wer sind diese Leute?«

Es sind die falschen Toten in den falschen Gräbern. Ja, und auch das wäre möglich, dass einer Blut gab, einfach so, um das Geld zu bekommen: »Sie denken, vielleicht passt die DNA ja zufällig.«

Natürlich könnte man auch nachträglich noch vieles klären. Es gibt die Überlebenden, die Unterlagen, die Verwandten, man könnte auch von denen die DNA bestimmen, die bereits Leichen haben. Und: Er steht auf und zieht zwei Ordner aus dem Schrank, die Gebrauchsanweisung für die DNA-Profil-Datenbank CODIS, unbezahlbare Software, ein Geschenk der US-Regierung. »Damit finden wir alles«, sagt er. Aber dann müsste man Gräber öffnen, Leichen tauschen. Er schaut auf von seinem Zettel, der die Katastrophe in Zahlen runterbricht: »Emotional schwierig«. Aber möglich.

Vor den Resten des Rana Plaza stehen die, die Pech hatten. Keine Knochen, keine DNA, kein Totenschein, kein Geld, nichts. Sie pressen die bunten Plastikmappen an ihre Körper, in denen alles steckt, was geblieben ist: Fotos, Arbeitsverträge, Gehaltszettel, das Opfer-Identifikations-Formular von Sharif Akhteruzzaman. »No DNA«, schreien sie in die Mikrofone der wenigen Journalisten, die noch Interesse an dem Thema haben.

Eine Gewerkschaft hat zur Demo aufgerufen, zweihundert Menschen sind da. Ein Gewerkschafter schreit ins Mikrofon: »Viele von euch haben nichts bekommen. Aber wir wollen, dass ihr für jeden Toten 2 800 000 Taka bekommt. Wir werden sie zwingen, zu bezahlen.«

Die Menschen riechen nach Schweiß und Armut. Manche sind aus ihren Dörfern angereist, haben 1000 Taka bezahlt für eine 14-stündige Busfahrt, gut neun Euro, ein Vermögen, sie weinen, drängen sich um die Journalisten, bis jemand ihre Telefonnummer aufschreibt oder den Namen der Toten oder die Nummer der DNA, irgendwas. »Lovely hieß meine Tochter, schreiben Sie es auf, Lovely.«

2 800 000 Taka, 26 000 Euro – es klingt wie eine Forderung aus einem anderen Universum. Was wurde ihnen nicht alles versprochen, Premierministerin Sheikh Hasina Wajed hat mit viel Bohei Schecks an Familien von Todesopfern überreicht, an andere nichts. Familien ohne Leiche haben oft nur bekommen, was der Textildiscounter Primark als Soforthilfe bezahlt hat, für jeden, der im Rana Plaza gearbeitet hat, tot, lebendig, einbeinig, ein paar Hundert Euro.

Sie hören Summen, so hoch, dass sie staunen, aber sie bekommen so wenig, dass sie nicht wissen, wie sie überleben sollen. Manche haben für einen Toten 300 000 Taka bekommen, andere 30 000. 2800 Euro oder 280 – reiner Zufall. Die Ungerechtigkeit macht sie verrückt. Nur das wissen sie sicher: dass sie betrogen werden. Die Premierministerin hat einen Fonds für Opfer eingerichtet, keiner weiß, wie viel Geld eingezahlt, geschweige denn, wie viel an wen ausgezahlt wurde.

»In anderen Ländern überprüfen sie die Toiletten, nicht wahr, so etwas tun sie bei euch? Hier nicht mal die Häuser«, sagt ein alter Mann.

»Ich habe nicht die Kraft zu demonstrieren«, sagt Helena Begum, die auf dem Schutthügel hockt. Die Eisenkinder kennen die Frau, sie kommt jeden Tag. Nicht, weil sie hier etwas finden will, sondern weil sie hier etwas verloren hat.

Sie kauert im Dreck, unter ihren Schlappen ist ein Zettel: »Dunkle Farben separat waschen«. Sie ist 38 oder 40 Jahre alt, aber sie hat das Gesicht einer alten Frau. »Ihr Mann ist verrückt geworden«, sagen die Kinder und sägen weiter an den Eisenstangen. Helena Begum schaut die Kinder an: »Mein Sohn, wisst ihr, mein Sohn lebt jetzt in diesem Dreck.«

»Ich bin hier wegen des Geschäfts, nicht für Almosen.«

Sie hält einen Zettel in der Hand: ID6-13-B1-110, No 75. Man hat ihn ihr gegeben, als es eine Übereinstimmung mit der DNA ihres Mannes gab. Sie waren am Friedhof, um das Grab ihres Sohnes zu suchen, fanden es nicht. Sie liefen herum, bis ihr Mann zusammenbrach, Herzinfarkt. Das Grab noch mal suchen? Zu teuer. Niemand weiß, warum sie die Toten so weit weg von den Familien begraben haben. Für die Behörden war es wohl am einfachsten.

Helena Begums Mann sitzt zu Hause auf dem Bett, seine jüngste Tochter steckt Blumen hinter seine Ohren, legt sie auf seinen Kopf, kichert. Er schaut stumm. Er kann nicht mehr arbeiten, nicht mehr weinen, er kann das Leben nicht mehr bezahlen: 3000 Taka Miete jeden Monat, das Essen, die Zinsen für die 75 000 Taka Schulden von der letzten Geburt. 700 Euro. Und keiner, der etwas verdient. Wenn es eine gute Kompensation gäbe, könnte er mit seiner Familie zurück aufs Land, weg von diesem Ort, der sie erdrückt. Er sagt zur Frau: »Weine nicht, es macht mich krank.«

Helena Begums Schwester sitzt neben ihm, 22 Jahre alt. Nach drei Tagen hat man sie fast unverletzt aus den Trümmern gezogen. Sie erzählt mit kaltem Gesicht von dem tröstlichen Licht des Handys, von dem Mädchen, das sie in den Tod flüsterten, vom Geräusch des Todes, wie wenn Wasser rinnt. Ihr Traum: eine Nähmaschine. Dass sie dazu eine Schulung bräuchte, da sie nur Hosentaschen genäht hat, immer nur Hosentaschen, nie eine ganze Hose. Egal.

Die Zentrale der Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) steht im Smog von Dhaka wie ein Statement des Größenwahns. Ein »Krebsgeschwür«, nennen die Leute den Koloss. Der Oberste Gerichtshof verfügte seinen Abriss. Er wurde ohne Baugenehmigung auf ein Grundstück gestellt, das sich der Textilindustrieverband ohne rechtliche Grundlage angeeignet haben soll. Aber BGMEA ist mächtig, so mächtig, dass der Turm noch immer steht. 4,4 Millionen Menschen arbeiten in den mehr als 5000 Textilfabriken.

Shahidullah Azim ist einer der Vizepräsidenten von BGMEA, er sagt, dass Rana Plaza ein Wendepunkt für die Branche sei, er sagt, dass man Bauauflagen überarbeitet und Feuerübungen eingeführt habe. Dass all das schon seit Jahren gefordert wurde, sagt er nicht. Er sagt, bei der Brandkatastrophe in der Tazreen-Fabrik 2012 hätte das System funktioniert. Und die 112 Toten? Da hätten die Abteilungsleiter leider die Leute eingesperrt. »Der Fabrikbesitzer sitzt im Gefängnis, meiner Meinung nach ist das nicht das Problem des Besitzers.« Wessen dann? »Mittleres Management«, sagt er. »Wenn so etwas in meiner Fabrik passiert, was soll ich tun? Ich sitze hier.«

Er zählt die guten Taten der BGMEA auf: Man habe den Rana-Plaza-Arbeitern Löhne ausgezahlt, habe Medikamente finanziert, in den Fonds der Premierministerin eingezahlt, Fabrikbesitzer aufgefordert, Fabriken zu überprüfen. Wenn einer die Vorgaben nicht erfüllt: »Dann stoppen wir das, full action, finish.« Und wer bezahlt das? »Wir, die Besitzer.« Sie verdienen ja auch gut. »Ich bin hier wegen des Geschäfts, nicht für Almosen.«

40 Millionen US-Dollar braucht man für die Opfer: Seit Monaten versuchen Gewerkschaften und Organisationen wie die »Kampagne für Saubere Kleidung«, dieses Geld für den Entschädigungsfonds zusammenzubekommen. Eine Woche vor dem Jahrestag ist noch nicht mal die Hälfte da. Ausgerechnet die, die in diesem Geschäft den großen Reibach machen, zahlen beschämend zögerlich. Als man sich fünf Monate nach der Katastrophe in Genf das erste Mal zusammensetzte, kamen neun der 29 internationalen Textilunternehmen, für die im Rana Plaza produziert wurde. Nach zwei Tagen beschloss man, nichts zu beschließen.

Shahidullah Azim sagt: »Die Käufer fordern nur. Sie wollen perfekte Fabriken, höhere Löhne und drücken die Preise. Viele zahlen jetzt weniger als vor Rana Plaza.« Er drückt auf einen Knopf unter dem Schreibtisch, der Ton klingt leiernd, man könnte glatt Mitleid bekommen. Ein Mann bringt Zettel, geht wieder. Shahidullah Azim sagt: »Ich habe einen US-Kunden in meiner Fabrik, an seine Kleider mache ich die Preisschilder. Die Textilfirmen verdienen am meisten. Und die Käufer müssten nur zehn, zwanzig Cent mehr für jedes Teil zahlen, für die Kosten der neuen Sicherheitsauflagen. Wir kämpfen doch alle für die Menschenrechte, richtig?«

Die Menschenrechte? Dass es bis vor Kurzem ein Kündigungsgrund war, einer Gewerkschaft beizutreten, dass Näherinnen geschlagen, Überstunden nicht bezahlt und Kinder ausgebeutet wurden – davon kein Wort. In den letzten drei Jahren seien die Löhne enorm gestiegen, sagt Shahidullah Azim. »Wie sollen wir ihnen mehr zahlen, es sind Analphabeten. Was glaubst du, wie hoch ist mein Profit? Fünf Prozent, zwanzig?« Er wartet, antwortet dann: »Zwei Prozent. Wenn du mir drei Prozent bezahlst, kannst du meine Fabrik haben.« Bangladesch ist billig, das war und ist der Trumpf dieses Landes. Aber es gibt billigere Länder, das nahe Myanmar zum Beispiel, dort ist Arbeit halb so teuer.

Wer sind die Verlierer in diesem Geschäft? Er denkt nach. »Früher waren die Arbeiter die Verlierer, jetzt sind es die Fabrikbesitzer, wir sind jetzt die Verlierer.« Sein zweites iPhone vibriert, er lässt es vibrieren. Er meint es ernst.

Im Rehabilitationszentrum in Savar sitzt Rehana Khatun, eine wahre Verliererin. Sie ist 20, eine Frau, die kein Geld hat und keine Beine, die man auf die Toilette setzen muss und durch das Dorf tragen: »Schau mich an, wer braucht so etwas?«

Auf dem Bett neben ihr liegt eine Frau, 24. Ein Mann, ein Kind, ein Bein, immerhin. Ihr Mann hat die Kompensation genommen und ist verschwunden. Sie sagt: »Was sollen wir mit unserer Wut machen?« Die Dritte im Zimmer ist 22, ein Bein, ein Mann, kein Kind. Sie sagt: »Den Verantwortlichen geht es im Gefängnis besser als uns. Und die Käufer aus euren Ländern, haben die was gegeben?«

Rehana Khatun meint: »Sie sagen uns, ihr hattet Glück. Aber ich wünschte mir, ich wäre damals gestorben.«

So ist das Leben jetzt, sie sitzen herum und warten. Nur, auf was? Manchmal, wenn das Mädchen vorbeirollt, das zwar beide Beine noch hat, aber keines davon mehr benutzen kann, denken sie sich: Glück gehabt. Die Kleine ist 14, sie war erst einen Monat in der Fabrik, als der Beton die Mutter neben ihr zerdrückte. Der Vater ist 75, hat ihre Kompensation genommen und eine neue Frau geheiratet.

Oder die Frau, die ihren linken Arm im Schutt gelassen hat – und ihre Schwester, die man nie fand. Gut möglich, dass beides drüben noch vor sich hinrottet. Sie erzählt, wie sie zwischen den Betonplatten lag, wie sie zwei Tage lang alles aufleckte, was über den Boden floss, Urin, Blut. Als endlich ein Arzt kam, rutschte die Betonplatte weiter herunter. Der Arzt ließ die Säge bei ihr, und sie fing an, an sich selbst herumzusägen. Dass sie lebt, ist ein Wunder. Sie müsste tanzen vor Glück.

Sie sagt: »Habt ihr einen Job, irgendeinen? Ich würde alles machen, auch wieder in eine Fabrik gehen. Wenn ich kein Geld bringe, dann schlägt mich mein Mann. Und die Schwiegereltern auch.« Ihr Armstumpf schlägt um sich, wenn sie redet.

Für zwei amputierte Beine haben sie 150 000 Taka bekommen, 1400 Euro, für eines 100 000 Taka, 930 Euro. Sollen sie damit das Dorf barrierefrei machen, aus dem sie kommen? Eine Frau ohne Beine ist eine Last, eine Schande, ein Nichts, sie muss wenigstens Geld haben. Viel Geld.

So viel Geld wie Pakhi Begum, die von ihrem Mann durch Savar getragen wird, er setzt sie in die Rikscha, rollt sie durch die Straßen, sie trägt Goldschmuck an Händen und Ohren. Sie lag im richtigen Krankenhaus, dort, wo alle hingingen, um vor irgendeiner Kamera einem Opfer Geld zu überreichen. Pakhi Begum hat viel bekommen, vom Staat, von Privatleuten, von allen Seiten. Was niemand sieht: Ihr Mann und ihre Familie streiten seit Monaten um das Geld, sie zerren sie hierhin und dorthin, mal trägt sie der Ehemann zum Arzt, der ein paar Fäden in ihren Stümpfen vergessen hat, mal der Bruder. Sie ist eine traurige Frau.

Shahidullah Azim, der ein großes Herz hat, wenn es um Fabrikbesitzer geht, sagt: »Nehmen wir mal an, ein Arbeiter verdient 6000 Taka, davon gibt er 5500 aus, er spart 500 im Monat.« Knapp fünf Euro. »Wenn eine Amputierte 100 000 Taka erhält, ist das ein ordentlicher Betrag für dieses Land. So viel können sie in 20 Jahren nicht sparen. Wenn sie überhaupt so lange arbeiten.«

Dann hebt er das Telefon ab und nickt zum Abschied. Die Geschäfte – Sie entschuldigen.

Fotos: Gmb Akash