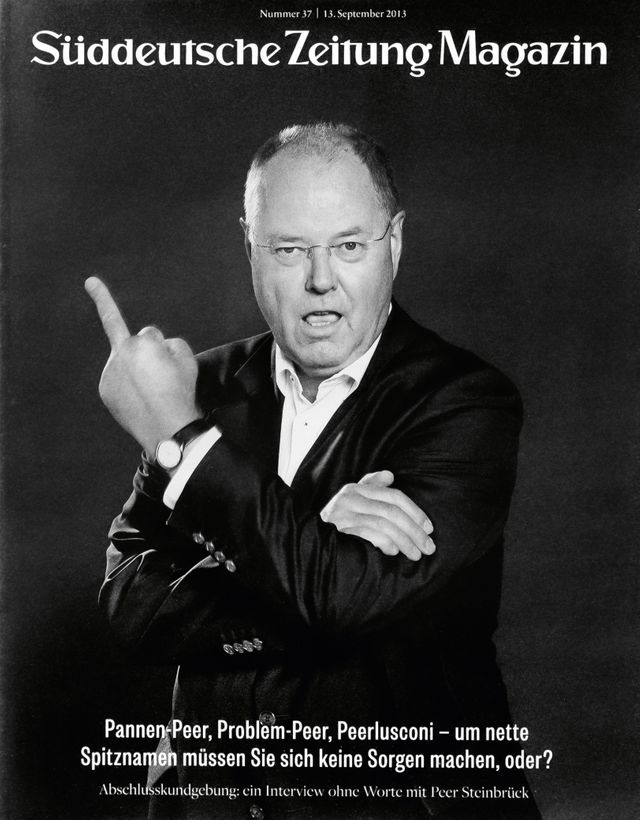

»Sagen Sie jetzt nichts«

Das erste bekannte Bild eines Stinkefingers wurde auf die Urne eines römischen Gladiators gemalt. Dieser ist zu sehen, wie er mit dem Schwert austeilt und den Mittelfinger der anderen Hand ausstreckt. Im Angesicht des Sieges verhöhnt er seinen Gegner. Als Peer Steinbrück in unserer Rubrik Sagen Sie jetzt nichts auftrat, traute ihm kaum noch jemand zu, gegen Angela Merkel zu gewinnen. Steinbrücks berühmter Stinkefinger auf die Frage »Pannen-Peer, Problem-Peer, Peerlusconi – um nette Spitznamen müssen Sie sich keine Sorgen machen, oder?« war eine Verhöhnung des Verhöhntwerdens. Wie so oft fotografierte Alfred Steffen, ein Meister des Moments. Er las in seinem Studio Steinbrück die Fragen vor, die die Redaktion ihm geschickt hatte, Steinbrück reagierte ohne großes Nachdenken. Am Ende zeigte ihm Steffen die Fotos. Steinbrücks Presseberater warnte vor diesem einen. Steinbrück, ein Mann, bei dem das Unkalkulierte Kalkül ist, fand es okay. Später bezeichnete er das als »Fehler«. Sein Mittelfinger wurde eines dieser Themen, von denen Journalisten sagen, »ganz Deutschland« diskutiere darüber. Manche behaupteten, das SZ-Magazin habe die Wahl entschieden. Mit etwas Abstand muss man sagen, dass höchstens ein Auftritt in einem Merkel-Kostüm Steinbrück geholfen hätte. Zudem: In den Kommentarspalten empörten sich die Leute nicht nur, viele erklärten auch, sie schätzten Steinbrücks authentische Art. So zeigte sich vor allem, wie merkwürdig das Verhältnis zum Stinkefinger ist. Seit der Antike symbolisiert er einen erigierten Penis. Es ist eine Geste, die normal geworden ist und doch das Obszönste meint: Ich ficke dich! Im Straßenverkehr verflüchtigt sich ein Mittelfinger. Auf dem Cover des SZ-Magazins bleibt er. Vielleicht gräbt man eines Tages eine Festplatte aus, auf der man das Foto dieses sozialdemokratischen Gladiators im Angesicht der Niederlage findet. Patrick Bauer

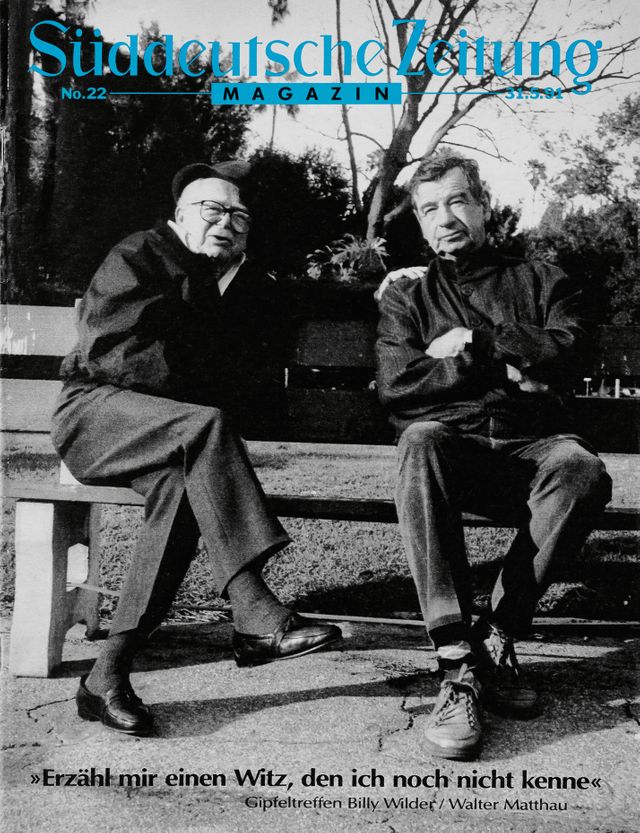

»Erzähl mir einen Witz, …«

Ashkan Sahihi, Fotograf mit persisch-amerikanischen Wurzeln, fotografierte Walter Matthau und Billy Wilder in Kalifornien – für eine der ersten Titelgeschichten des gerade gegründeten SZ-Magazins. (SZ-Magazin 22/1991)

»Frühjahr 1991, früher Nachmittag, Walter Matthau saß am Steuer seines riesigen Mercedes und fuhr mit Billy Wilder, dem zuständigen Redakteur Christian Kämmerling und mir durch Beverly Hills, auf der Suche nach Fotomotiven. Matthau trug ein rotes Baseball-Käppi, auf dem ›Mozart‹ stand. Er hielt an einer x-beliebigen Parkbank, Wilder und er fanden das den idealen Ort, um Fotos zu machen: Sie wollten ›richtige Alte-Männer-Fotos‹. Wir fotografierten etwa 90 Minuten lang, dann war Matthau plötzlich verschwunden. Keiner wusste, warum und wohin, Wilder machte sofort Entertainment. Nach einer Viertelstunde tauchte Matthau wieder auf, lächelte schief von unten, und Wilder sagte, über den Rand seiner dicken Brille schauend: ›Du hast wieder gezockt, oder? So schaust du immer, wenn du viel Geld verloren hast.‹ Matthau schwieg grinsend. Wilder drehte sich zu Kämmerling und mir und sagte gespielt leise: ›Das macht er oft. Dass er verschwindet und seinen Buchmacher anruft. Er wettet auf jeden Scheißdreck.‹ Mir war schon an diesem Tag klar, dass ich oft an den Termin zurückdenken werde.«

Ashkan Sahihi

Die digitale Ausgabe des Foto-XXL-Sonderhefts, das am 24. Mai 2018 der Süddeutschen Zeitung beilag, gibt es in unserer App, ein gedrucktes Exemplar können Sie im SZ-Shop nachbestellen. Dort haben Sie auch Gelegenheit, acht Bilder als Foto oder gerahmten Druck zu kaufen.

»Die Sirene vom Polarkreis«

Sowohl die Sängerin Björk als auch die Fotografin Eva Leitolf standen damals noch am Anfang ihrer Karriere. Björk ist Weltstar geworden, Leitolf eine Professorin und mehrfach preisgekrönte Fotografin. (SZ-Magazin 9/1992)

»Jemand von der Plattenfirma Rough Trade stand mit Björk vor unserer WG-Tür. Sie hatte diese sehr rote Jacke an und wirkte so schüchtern, wie ich aufgeregt war. Ich mochte die Sugarcubes, hatte aber keine Erfahrung mit Porträts. Ein Mitbewohner, der oft Models in unserem Wohnzimmer fotografierte, hat mir assistiert. Ich hatte keine bestimmten Bilder im Kopf und habe fotografiert, während wir uns unterhielten: über Musik, Clubs, ihren Sohn Sindri. Nach einer Weile, als es ihm offensichtlich nicht schnell genug ging, hörte ich meinen Mitbewohner von der Seite flüstern: ›Yeah sugar, that’s so good …‹. Die restlichen Bilder haben wir dann ohne seine Hilfe gemacht. Björk meinte, es sei sehr angenehm gewesen, dass ihr endlich mal kein doppelt so alter Fotograf gesagt habe, in welcher Pose sie cool aussehe. Später sind wir zusammen mit den Jungs ihrer Band ausgegangen, wir haben auch den nächsten Tag zusammen verbracht. Ich erinnere mich besonders gut an die Sauna in ihrem Hotel: Wir saßen uns − verkatert und ein wenig verschämt − in Badeanzügen gegenüber.«

Eva Leitolf

»Gleich kracht’s«

Das Fotografenpaar Myrzik und Jarisch lebt seit 25 Jahren in München. Die zwei lassen sich ungern in Schubladen stecken, trotzdem hört man in der Redaktion des SZ-Magazins oft den Satz: »Ah, typisch Myrzikiarisch!« Denn fast all ihren Bildern ist ein besonderer Humor zu eigen, der in der zeitgenössischen Fotografie sonst selten ist. (SZ-Magazin 37/2000)

»Es war die Zeit der sogenannten Kürstücke. Da war Fotografie nicht nur von journalistischem Interesse geleitet, sondern oft auch ein Spiel, ein Gedankenexperiment. Dieses Bild entstand als Teil des großen Bierbanktests, die Redaktion fragte kurz vor dem Oktoberfest: Was hält so eine Bierbank eigentlich aus? Wir stellten alles Mögliche auf Bierbänke, ein Karussell, einen Polizeibulli, die Wildecker Herzbuben – und als Höhepunkt einen echten Elefanten. Dafür mussten wir samt Bierbank nach Bremen fliegen, nur dort hatten wir einen Zirkus gefunden, dessen Besitzer uns nicht gleich abwimmelte. Denn Elefanten sind sehr empfindsame und vorsichtige Wesen. Die würden sich nie auf eine Bierbank setzen. Umso mehr freut es uns, sagen zu können, dass die Elefantendame zu nichts gezwungen wurde: Wir haben die Bank einfach zersägt, und sie hat sich mit großem Vergnügen zwischen die Trümmer gesetzt.«

Ulrike Myrzik & Manfred Jarisch

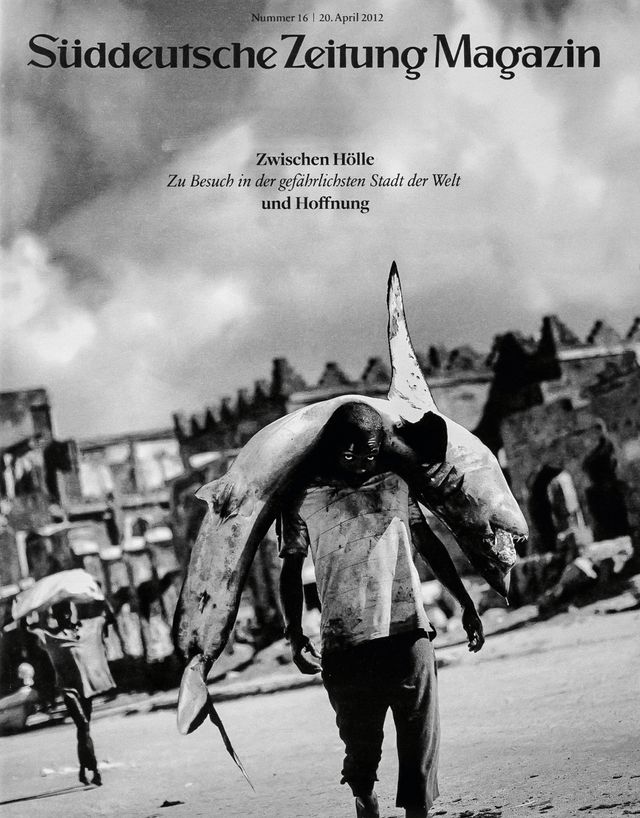

»Der Bürgermeister der Hölle«

Der dänische Fotojournalist Jan Grarup wurde für seine Bilder aus Krisenregionen mit dem »World Press Photo Award« ausgezeichnet. Für das SZ-Magazin war er mit dem Autor Michael Obert in Somalias Hauptstadt. (SZ-Magazin 16/2012)

»Das Foto von dem jungen Mann mit dem Hai ist wohl eines der wichtigsten Bilder in meinem mittlerweile acht Jahre dauernden Fotoprojekt über Somalia. Für mich ist dieses Foto ein Symbol für die Hartnäckigkeit und den Überlebenswillen der Somalis. Die Leute dort sind wirklich hart im Nehmen. Sie mussten Warlords ertragen, islamistische Willkürherrschaft, die Al-Shabaab-Milizen, Hungersnöte, Korruption. Und doch schaffen sie es, irgendwie durchzukommen. Und wenn es bedeutet, mit einem toten Hai auf den Schultern durch die Stadt zu laufen. Haiflossen sind eine Einahmequelle für die Somalis: Sie lassen sich gut verkaufen, vor allem nach Japan. In meiner Arbeit konzentriere ich mich auf die Frage: Wie schaffen es Menschen, in schweren Situationen zu überleben und gleichzeitig ihre Würde zu behalten? Darum zeige ich in Kriegsregionen vor allem das Leben der Zivilisten und ganz normalen Leute. Mein Ziel ist, beim Betrachter der Bilder eine Reflexion über das Gesehene auszulösen. Es wäre naiv zu glauben, dass man mit Fotografie die Welt verändern kann, aber sie kann zumindest den Horizont erweitern und Menschen die Möglichkeit geben, sich ihre eigenen Gedanken zu machen.«

Jan Grarup

»USA, 20.56 Uhr«

Die Arbeiten von Andreas Mühe kreisen um die deutsche Identität – irgendwo zwischen Poesie, Überhöhung und Distanz. Seine Bilder der USA-Tournee von Rammstein wurden mehrfach preisgekrönt, unter anderem mit einem »Lead Award«.

(SZ-Magazin 27/2012)

Gemeinsam mit Andreas Mühe und der Band Rammstein bin ich im Frühjahr 2012 für das SZ-Magazin einige Wochen durch die USA gereist. Entweder saß ich mit einem Musiker in der Wüste, an einem Hotelpool, auf einem Bett, an einem Fluss oder in einem Naturpark (und sowieso täglich in den Katakomben einer Konzerthalle) und redete, oder Andreas stellte einen der Musiker nackt in die Landschaft und fotografierte. Ein paar Mal, zum Beispiel im Red Rock State Park in Denver, als Andreas Richard Kruspe nackt fotografierte, stand ich Schmiere, denn wenn die beiden erwischt worden wären, dann wären sie im Gefängnis gelandet, wie mir ein junger Mann, der uns beobachtete, zurief. Ich überlegte damals, ob ich mir den jungen Mann schnappe und ihn erwürge, damit er uns nicht bei den Cops verpfeift, aber er sagte, er liebe Rammstein, gehe am Abend selbst aufs Konzert, stand dann selbst Schmiere neben mir, und wenn er versucht hätte abzuhauen, hätte ich ihn halt erwürgt. So hatte der ganz große Fotograf deutscher Mythen (Wald, Merkel, Semperoper, Dynamo, Rammstein) irgendwann all die Bilder von nackten Rammsteinen auf seinen guten, alten Filmrollen: Till nackt vor einem landenden Flugzeug auf dem Reagan-Airport in Dallas, Oliver nackt am Strand in Huntington Beach, Flake nackt vor dem Colorado River in Dallas … Es war eine herrliche Reise, es war herrlich mit Andreas, und sehr sonderbar war, dass nie ich, sondern immer (immer!) Andreas an wirklich jedem Flughafen auf dieser Reise gefilzt wurde. Immer standen wir brav in der Security-Schlange, immer wurde Andreas dann rot, immer sagte ich »Haha, gleich filzen sie dich wieder!«, immer sagte Andreas »Mann, halt’s Maul, Gorkow!«, immer zeigte der Officer schließlich auf Andreas und brüllte »Sir!«. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich auf Andreas warten musste, bis er seine Filmrollen alle einzeln ausgepackt und wieder eingepackt hatte, aber weil es eigentlich an jedem Flughafen so war, hatte es irgendwann was Meditatives. Es war mir eine Ehre.

Alexander Gorkow

»Gondeln Sie mit diesem Mann in die Zukunft?«

Der Berliner Fotograf nimmt seit fast zehn Jahren keine Aufträge mehr an. Als Fotokünstler beschäftigt sich André Rival stattdessen mit dem, was Bazon Brock mal »die Möglichkeit der Wirklichkeit« nannte: dem Leben. (SZ-Magazin 45/1999)

»Guido Westerwelles Homosexualität war 1999 noch ein Geheimnis. Umso mutiger, dass er als Generalsekretär der FDP einwilligte, sich als Gustav von Aschenbach aus Thomas Manns Der Tod in Venedig inszenieren zu lassen. Die Idee für dieses Coming-out in Bildern hatte Dominik Wichmann, damals Redakteur, später Chefredakteur des SZ-Magazins. Nachdem ich einen Tag damit zugebracht hatte, eine opulente Gondel für unser Bild zu finden, fotografierte ich Westerwelle zwei Tage lang in ganz Venedig, am Lido, am Pool. So chic im weißen Anzug wirkte er wie von einer Last befreit. Als könnte er endlich er selbst sein. Den Satz ›Ich bin schwul‹ ließ er trotzdem aus dem Interview streichen. Die FDP versuchte im Nachhinein, die weitere Verbreitung der Fotos zu verhindern. Jahre später machte ich die Bilder Westerwelle zum Geschenk.«

André Rival

»Ungeschminkt«

Der Fotograf Jürgen Teller stammt aus Bubenreuth bei Erlangen. Er studierte Fotografie in München, bevor er 1986 nach London zog, wo er noch heute lebt. Bekannt wurde er mit provokanten und ungeschönten Modeaufnahmen sowie mit ungewöhnlichen Porträts von Stars wie Björk, Kurt Cobain und Kanye West. Auch mit seinen oftmals scharf geblitzten Werbeaufnahmen für Modehäuser wie Marc Jacobs, Helmut Lang, Yves Saint Laurent oder Céline prägte Teller eine neue, rohe Bildsprache, die oft kopiert wurde. (SZ-Magazin 11/1996)

SZ-Magazin: Wie kam es, dass Sie 1996 eines der berühmtesten Models jener Zeit nackt und ungeschminkt fotografierten?

Juergen Teller: Kristen McMenamy und ich waren schon länger befreundet. Sie war damals, als die Fotos entstanden, bereits ein Supermodel, nur: Ich habe sie auf den Titelblättern von Vogue und Elle nie wiedererkannt, weil sie immer so hingestylt und retuschiert war. Ich wollte sie endlich ehrlich und natürlich fotografieren, so wie ich sie sah. Das passte perfekt zur Idee des SZ-Magazins, das mich beauftragt hatte, etwas über »Mode und Moral« zu machen.

Was für eine Kristen McMenamy kannten Sie denn?

Eine unheimlich extrovertierte. Sie kam damals gerade aus Mailand von den Modenschauen und erzählte, man habe ihr bei der Show für Versace mit dem Reißverschluss eines Kleides die Haut eingezwickt. Sie zeigte mir ihre Narbe. Dann fing sie an, sich auszuziehen, und schrieb »Versace« auf ihren Oberkörper.

McMenamy erzählte in einem Interview später, dass sie von einer Versace-Modenschau ausgeladen worden sei, dass dieses Foto also auch eine Art Kommentar dazu gewesen sei.

Davon weiß ich nichts. Sie hat ja oft mit Versace gearbeitet. Richard Avedon hatte sie für Versace selbst fotografiert. Man sieht McMenamy auf diesen Bildern eigentlich nur nackt. War das Ihre Idee oder die von McMenamy? Das hat sich so ergeben. Kristen hat da keine Scheu. Wir haben uns beide sehr frei gefühlt. Ich sage auch immer: Ich fotografiere ja erwachsene Menschen. Und nur Leute, die sich dabei sicher sind.

Ihren Fotos wohnt oft eine Schamlosigkeit inne, die aber zugleich würdevoll ist. Wie bringen Sie Frauen wie Charlotte Rampling und Vivienne Westwood dazu, sich vor Ihrer Kamera auszuziehen? Und warum tun sie das?

Sie vertrauen mir einfach. Und sie fanden es interessant, so etwas zu machen, sonst hätten sie es ja nicht getan. Ich frage, es wird ausgesprochen, und dann legt man eben los. Wenn jemand nicht mag, dann eben nicht. Es ist keine große Sache.

Wie wichtig ist die persönliche Chemie bei Ihren Fotos?

Das spielt schon eine große Rolle. Daher liegt mir auch so viel daran, mit einigen Leuten, mit denen ich befreundet bin oder mit denen ich viel arbeite, über die Jahre hinweg immer wieder etwas Neues zu machen. Das würden die nicht tun, wenn sie sich auf meinen Fotos nicht von mir erkannt fühlen würden. Wir lernen ja beide etwas, wenn wir so ein Shooting machen. Der andere über mich. Ich über den anderen. Und jeder über sich selbst.

Haben Sie damals geahnt, welche Wirkung die Strecke mit Kristen McMenamy haben würde? Heute sagt man, sie habe der makellosen Hochglanzwelt der Mode erstmals eine neue, menschliche Dimension erschlossen.

Damals haben wir so etwas nicht geahnt, obwohl wir schon wussten, dass die Bilder sehr stark waren. Die Hauptsache für mich war: Kristen fühlte sich gut erkannt. Zum Gesprächsthema wurden die Bilder auch, weil Ulf Poschardt (der damalige Chefredakteur des SZ-Magazins, Anm. d. Red.), so clever war, die Hefte mit dem McMenamy-Cover bei einer Modenschau von Helmut Lang auszulegen. Trotzdem fiel das Echo in der Modewelt erst einmal zwiespältig aus. Manche fanden die Bilder abstoßend oder fürchteten um Kristens Modelkarriere. Vor allem Make-up-Künstler echauffierten sich: »Wie kannst du sie so fürchterlich aussehen lassen!« Aber genau gegen diesen Perfektionismus waren diese Bilder gerichtet.

Interview: Thomas Bärnthaler