Das Popjahr 2009 begann mit einer Lüge. Am 18. Januar standen Bono, Bruce Springsteen, Beyoncé und etliche andere Stars vor dem Lincoln Memorial und sangen zur Amtseinführung von Barack Obama Lieder wie One Love und A Change Is Gonna Come. In Washington sangen 400 000 Zuschauer mit, vor den Fernsehschirmen wärmten sich etliche Millionen an der Friedensbotschaft dieser Hymnen. Da war es wieder, das alte Versprechen, dass die Popmusik eine fortschrittliche Kraft sei, welche die Welt ein kleines bisschen besser mache.

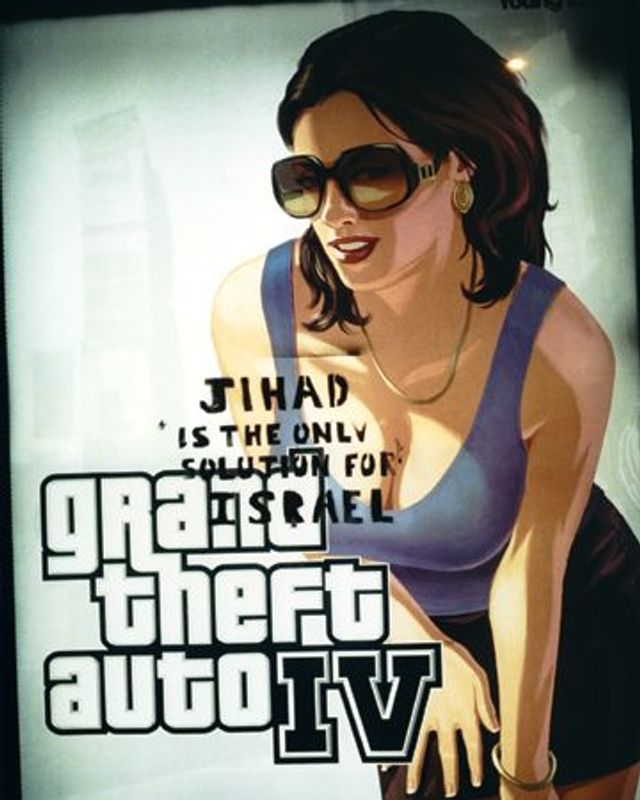

Kaum waren die Feiern in Washington vorüber, zeigte sich, wie wenig dieses Versprechen noch gilt. Denn zur Lösung der beiden Großprobleme unserer Zeit – Klimawandel und Weltfinanzkrise – hat die angeblich so segensreiche Popkultur nichts beizutragen. Wer ein bisschen genauer nachdenkt, muss sogar feststellen, dass diese beiden Katastrophen mit der Popkultur zusammenhängen, ja in perfider Weise ihren Funktionsmechanismen entsprungen sind: Schmelzende Polkappen und gierige Spekulanten sind die Kehrseite von Rockkonzerten, Technoclubs und Hitalben. Mit Pop, das zeigte sich im Jahr 2009, kommt viel Schlechtes in die Welt. Das Wesen des Pop lässt sich mit einem Wort beschreiben: Distinktion. Man möchte sich von der Masse abheben, sich mittels eines persönlichen Stils der eigenen Freiheit versichern. Den Stil aber prägen nicht Ideale, sondern Produkte. Die Popkultur ist eine Konsumkultur; es geht darum, Dinge zu kaufen. Pop hat eine Gesellschaft von Individualisten im permanenten Kaufrausch geschaffen. Mit dem Klimawandel steht nun unser gesamter Konsum auf dem Prüfstand, und bislang hat Pop keine Antwort darauf gefunden. Für den Verzicht, der nötig wäre, um das Klima zu schützen, ist im Pop kein Platz.

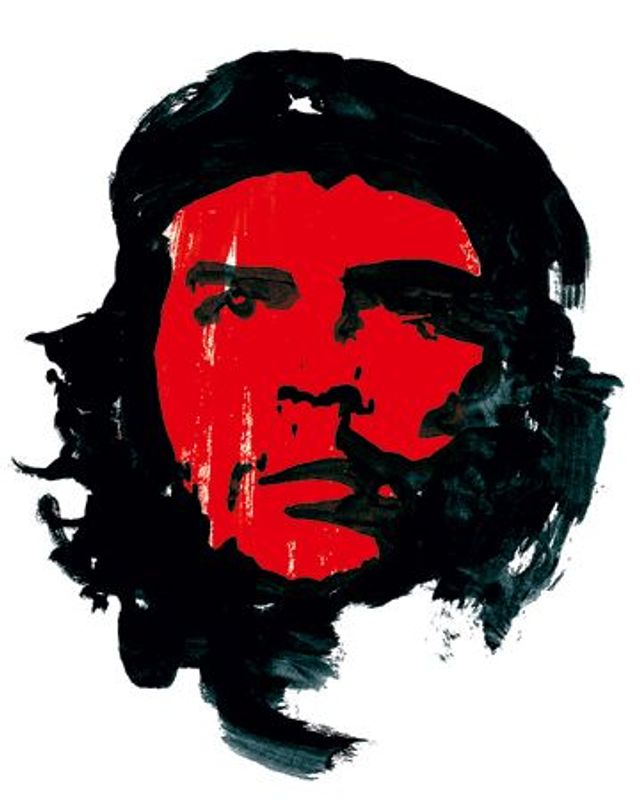

Trotz seines rebellischen Anstrichs hat Pop unser Wirtschaftssystem nie in Frage gestellt. »Geldverdienen ist Kunst, Arbeit ist Kunst, und ein gutes Geschäft ist die beste Kunst«, sagte Andy Warhol; in der Tat haben Pop und Kapitalismus viel gemeinsam: Wachstumseuphorie und Welteroberungsfantasien, die Verherrlichung von Reichtum und Glamour, den Glauben an die Aufstiegsmöglichkeiten des Einzelnen.

So gesehen, sind auch die Banker, deren Gier die Finanzkrise verursacht hat, Teil der Popkultur. Wie Popstars haben sie sich getraut, Hedonismus und Größenwahn zum Maßstab ihrer Welt zu erheben, getrieben vom Glauben an die eigene Coolness. Was man nun von ihnen fordert – Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, Augenmaß –, sind alles Dinge, die mit Pop nicht das Geringste zu tun haben.

Wie sehr Pop in die Jahre gekommen ist, sieht man vor allem an seinem angestaubten Coolness-Ideal. Wer im Pop vorn dabei sein will, gibt sich bis heute zynisch, teilnahmslos, elitär und weltabgewandt. Aber kommt es inzwischen nicht darauf an, sich der Welt und ihren Herausforderungen zuzuwenden, statt über Klamotten, Musik und Turnschuhe zu streiten? Letztlich wird Pop wohl als Generationenprojekt einer fünfzigjährigen Wohlstandsperiode der westlichen Welt in Erinnerung bleiben – und zusammen mit dem Reichtum und der Sorglosigkeit dieser Epoche verschwinden. Wenn die Welt heiß wird, versuchen nur Ignoranten, cool zu bleiben.

(Johannes Waechter ist Redakteur des SZ-Magazins und kommentiert die Veränderungen der Popkultur seit einem Jahr regelmäßig in seinem Blog: www.sz-magazin.de/musikblog.)