Februar 2003

Ein Besuch bei Oma und Opa, in der Wohnung. Es wurde lange nicht gelüftet, die Wärme steht im Raum. Wir trinken Kaffee an dem Tisch mit dem blauen Wachstuch. Seit ich mich erinnern kann, liegt es da. Oma kann sich nicht erinnern. Sie lebt schon seit Jahren nicht mehr in unserer Welt. Der Abschied war leise. Erst wusste sie nicht mehr, wie man kocht. Sie fragte meine Mutter, wie man eine Dose Sauerkraut warm macht. Sie, die ihr Leben lang in der Wirtschaft ihrer Eltern in der Küche stand. Es war ihr peinlich. Sie entschuldigte sich. Sagte, es stimme etwas nicht in ihrem Kopf. Diesen Satz sagte sie oft. Irgendwann fing sie den Satz an, sprach ihn jedoch nicht zu Ende. Sie hatte den Anfang vergessen. Beim Kaffeetrinken liegt eine Packung Taschentücher neben ihr. Immer. »Falls jemand eins braucht«, sagt sie. Viel sagt sie nicht. Nur diesen Satz. Sie sagt ihn alle drei Minuten. Opa hört schlecht. Er isst Kuchen. Er sagt, auf der Straße hätte er mich nicht erkannt. Das sagt er immer. Er freut sich. Ich bin die einzige Enkelin.

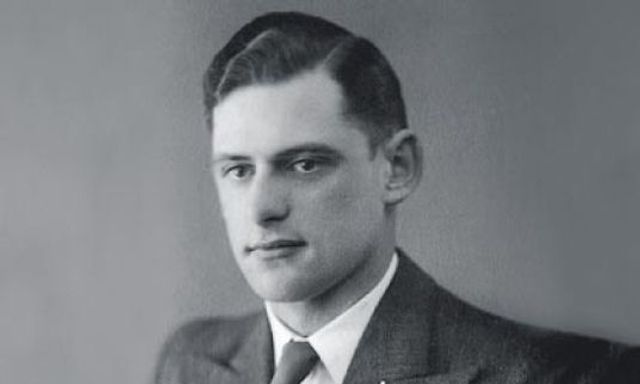

Ich hole das Fotoalbum. Mit weißem Stift hat Opa Kommentare zu den Fotos auf den schwarzen Karton geschrieben. Das transparente Papier zwischen den Seiten verhüllt die Vergangenheit wie Spinnweben. Bilder der Hochzeit mit seiner ersten Frau, 1935. Herren mit Hut und Spazierstock, Damen mit Pelz, im Stuttgarter Schlossgarten.

Dann das Buch über Stuttgart. Schwarzweiß-Fotos der Stadt. Opa erzählt. Er weiß viel. Im Krieg war er bei der Feuerwehr. Ein großer Mann, ein Schwimmer.

Am Abend sagt Opa, er sei froh, dass er mit 92 noch zu Hause leben kann. Und dass Oma mit 90 noch den Haushalt macht. Er bemerkt nicht, dass sie schon lange nichts mehr macht. Oder er will es nicht bemerken.Beim Abschied hat er Tränen in den Augen. »Man weiß nie, ob man sich noch einmal sieht«, sagt er.

August 2003

In der Nacht ruft Opa den Arzt. Es ist sein Herz. Der Arzt ruft meine Mutter an. Alles in Ordnung. Aber er soll ein paar Tage im Krankenhaus bleiben.

Meine Mutter besucht ihn. Er weiß nicht, wer sie ist. Er liegt im Bett. Er trägt Windeln. Meine Mutter ist entsetzt. Der Pfleger sagt, er habe nicht geschlafen, die ganze Nacht. Auf dem Flur sei er herumgelaufen. »Hol mich raus«, sagt er zu mir am nächsten Tag. »Ich sterbe hier drin.« Er weint.

Er soll bleiben, wir nehmen ihn trotzdem mit. Zu Hause, denken wir, wird es besser. Er legt sich auf das Sofa und schläft. Bis zum nächsten Tag. Meine Mutter will ihn zudecken, sucht nach einer Decke. Oma bietet ein Taschentuch dafür an.

Er steht wieder auf. »Ich war im Krankenhaus«, sagt er. Oma nickt und sagt: »Ja, ja.« Am Abend ist er sich nicht mehr sicher. Er fragt sie: »Ich war doch nicht im Krankenhaus?« Sie schüttelt den Kopf und sagt: »Nein, nein.«

Eine Schwester von der Pflegestation war bei ihr, solange er weg war. Tag und Nacht. Von jetzt an soll jeden Tag jemand kommen. Morgens und abends, nur kurz. Opa will nicht. Keine Fremden in der Wohnung. Meine Mutter spricht von einem Heim. »Ich geh in kein Heim«, sagt Opa.

Januar 2004

Oma zieht ihre Unterhose über den Kopf an. Opa ist wütend. »Streng dich doch an«, schreit er sie an. Sie hat vergessen, wie man sich anzieht.

Zu uns sagt er: »Sie meint es nicht böse.« Er hat Angst. Wenn ihm etwas passiert, wenn er vor ihr stirbt, was wird dann aus ihr? Ich verspreche, dass wir uns um sie kümmern. Er sagt, er hat keine Angst vor dem Tod. Nur vor dem Sterben.

Wir sitzen auf dem Sofa, jeder ein Glas stilles Wasser vor sich. Oma nimmt einen Schluck, holt Luft und sagt: »Ein guter Schnaps.« Sie lächelt.

Wir trinken Kaffee, am Tisch mit dem Wachstuch. Opa sagt, seine Wohnung ist die schönste Wohnung in ganz Stuttgart. Oma steckt sich ein Stück Marmorkuchen in den Mund und kaut kurz. Dann holt sie den feuchten Brocken heraus und legt ihn wieder auf die Kuchenplatte. Sie nimmt ihre Prothese aus dem Mund und legt sie dazu. Opa bemerkt es nicht.

März 2004

Eine Nachbarin erzählt meiner Mutter von Johanna. Keine Krankenpflegerin, aber eine Frau, die alte Menschen betreut. Sehr verlässlich. Die beiden brauchen doch Hilfe.Opa sagt, er brauche keine Hilfe.

Johanna kommt. Sie macht morgens das Frühstück, hilft Oma beim Anziehen. Mittags gehen Oma und Opa in eine Gaststätte, über die Straße. Sonst verlassen sie die Wohnung nicht. Abends kommt Johanna wieder und richtet das Abendbrot.

Er sagt, es sei gut, dass sie kommt. Manchmal. An anderen Tagen schreit er sie an und wirft sie aus der Wohnung.

Johanna stellt Oma eine Kiste mit bunten Wäscheklammern hin. Oma sortiert sie nach Farben. Sie sagt, sie komme zu spät zur Schule. »Es sind doch Ferien«, sagt Johanna dann.

Juni 2004

Am Morgen stößt Opa sein Bein an der Türkante. Seine Haut ist dünn, die Adern auch. Eine Ader platzt. Er verliert Blut. Zwei Liter, sagt der Notarzt. Die Wohnung ist rot. Der Teppich voll mit Blut. Spritzer an der Wand. Opa kommt ins Krankenhaus. Wieder weint er und will nach Hause. Meine Mutter holt ihn ab, bringt ihn in seine Wohnung. Das letzte Mal, sagt sie.

Juli 2004

Ein Arzt kommt ins Haus, wegen der Pflegestufe. Opa sagt, es gehe im gut. Seine Frau macht den Haushalt. Einmal in der Woche geht er zum Schwimmen. Dann zeigt er Bilder von früher. Ein muskulöser Mann in Badehose, bei einer Schwimmmeisterschaft. Der Arzt bittet Oma, einen Arm zu heben. Sie sieht ihn fragend an.

November 2004

Der Wirt aus der Gaststätte ruft meine Mutter an. Opa hat beim Essen seine Frau mit einem Schirm geschlagen. Wir fragen Opa. Er glaubt nicht, was wir sagen. »Ich schlage meine Frau doch nicht«, sagt er.

April 2005

Opa ruft an. Er weiß nicht weiter. Oma habe vergessen, wie man isst, sagt er, sie sei krank, vielleicht Alzheimer? Meine Mutter fährt hin und beruhigt ihn. Am Abend ruft er wieder an. Er weiß nicht mehr, dass sie da war. Oma sei verwirrt, sagt er. Er will mit ihr zu einem Neurologen. Da war sie doch schon, sagt meine Mutter.

Opas Anrufe werden häufiger. Manchmal wählt er die Nummer 30-mal am Tag. »Hilf mir«, sagt er, »ich kann nicht mehr.« Er weint. Er schreit. Er ruft mitten in der Nacht an und sagt: »Ich kann nicht schlafen.« Er ruft an und weiß nicht mehr, warum. Meine Mutter sagt: »So geht es nicht weiter.« Oma muss betreut werden. In einem Heim. »Aber uns geht es doch so gut«, sagt er.

Mai 2005

Opa ruft an. Eine fremde Frau sei in der Wohnung. Er habe sie in das Arbeitszimmer gesperrt. Er weiß nicht, was er tun soll. Will die Polizei anrufen. Meine Mutter fragt, wo Oma ist. Er weiß es nicht. Dann legt er den Hörer zur Seite. Als er ihn endlich wieder nimmt, sagt er: »Die fremde Frau ist weg.« Und Oma ist im Arbeitszimmer.

Juni 2005

Ich besuche die beiden. Beim Kaffeetrinken schnäuzt sich Oma in ein Taschentuch. Sie streicht es glatt und hält es mir hin. Opa fährt sie an. Sie hat blaue Flecken im Gesicht.

August 2005

Johanna kommt am Morgen. Opa ist im Bad. Sie fragt ihn, wo Oma ist, und geht ins Schlafzimmer. Oma liegt in der Nische zwischen Bett und Nachtschrank. Auf dem Boden, neben einer Pfütze Blut. Ohne Bewusstsein. Der Atem geht ganz leise. Auf der Intensivstation heißt es, sie habe wohl stundenlang so dagelegen. Sie hat eine Platzwunde an der Stirn. Ihr Kopf und ihr rechter Arm sind dunkelblau. Sie schläft.

Opa will frühstücken. Zum dritten Mal an diesem Morgen. Dann geht er wieder ins Bad und kämmt sich. Er fragt nicht nach Oma. Ihm fällt nicht auf, dass sie fehlt. Eine Nachbarin sagt, er habe die ganze Nacht geschrien. Nein, eigentlich habe er geheult. Wie ein Hund. Aber das mache er schon seit ein paar Tagen. Und sie könne nicht mehr schlafen.

Meine Mutter fragt Opas Arzt um Rat. »Demenz«, sagt er. Opa wird wach, wenn andere schlafen. Die starken Schlafmittel wirken nicht. Vielleicht kann man ihm in einem Pflegeheim helfen. Doch so schnell bekommt er keinen Platz. Johanna bleibt die erste Nacht bei Opa. Am nächsten Morgen sagt sie: »Das mache ich nie wieder.« Sie geht. In der Nacht darauf bleibt meine Mutter bei ihm. Er geht mit Fäusten auf sie los.

Der Arzt sagt, er habe einen Platz für Opa. In einer Klinik. In der Psychiatrie. Opa will nicht. Er steigt nicht ins Auto ein. Er ballt die Hand zur Faust und schlägt nach meiner Mutter. Er spuckt. Er schreit. Sanitäter kommen. Opa schlägt nach ihnen. Sie können ihn nicht halten. Sie rufen die Polizei. Die Beamten machen ihm Angst. Er fährt mit.

Auf der Station schlägt er um sich. Die Pflegerin sagt zu meiner Mutter, sie soll draußen warten. Die Frau streift sich lange Plastikhandschuhe über. Er schreit. Die Tür geht zu.

An diesem Tag verliere ich meinen Großvater.

Als die Türe wieder aufgeht, ist er still. Ein breiter Gürtel aus Stoff, zwei Schlingen um die Handgelenke und zwei um die Fesseln halten ihn im Bett. Flüssigkeit tropft in seine Venen. Eine Schwester wechselt die Kanüle. Er stößt sie weg. Sie sagt kein Wort. Tut, als höre sie ihn nicht. Er will seine Beine bewegen. Es geht nicht. »Hau ab«, sagt er zu ihr. Zu mir auch. Er schlägt zum ersten Mal nach mir.

September 2005

Opa isst nicht. Er ist mager. Er hat seine Prothese verloren. Sie passt nicht mehr in den schmalen Kiefer. Auch seine Armbanduhr fehlt. Er trägt Windeln. Er darf nicht selbst auf die Toilette gehen. »Vielleicht war die Dosierung doch zu stark«, meint eine Ärztin.

Er sitzt im Rollstuhl. Davor ein Tisch. Seine Beine scharren. Er will weg, aber er kann sich nicht bewegen. »Hilf mir doch«, sagt er. Er nennt mich Johanna. Sein Gesicht hat die Farbe von Wachs. Als ich gehe, will er mit. Er fleht. Ich zögere den Abschied hinaus. Bleibe noch ein wenig bei ihm. Er will mich nicht gehen lassen. Dann sage ich, ich komme gleich wieder. Als die Tür hinter mir zugeht, höre ich ihn schreien. »Hilfe«, schreit er über den Flur. Minutenlang. Niemand kommt. Oma kommt in ein Pflegeheim. Sie spricht nicht mehr.

Oktober

Oma stirbt an einer Lungenentzündung. Neben dem Krankenhaus, in dem Opa angebunden ist, findet die Beerdigung statt. Ohne ihn.

Dezember 2005

Opa kommt in ein Pflegeheim. In ein Einzelzimmer, damit er die anderen Bewohner nicht stört, wenn er nachts schreit. Er liegt im Bett, trägt seinen Schlafanzug. Unter dem Stoff nur Knochen. Auf dem Tisch neben seinem Bett steht ein Tablett mit Tee und Brot. Er hat nichts gegessen. Er redet nur vom Schlafen. Hat keine Zeit für mich. Er ist müde.

März 2006

Er sitzt im Rollstuhl, ganz schräg und nah am Tisch. Seine Stirn liegt auf der Tischplatte. Im Radio dudelt Volksmusik. Vor ihm liegt ein Blatt Papier. Eine Seite mit einem Schwarz-Weiß-Bild, herausgerissen aus dem Buch über Stuttgart. Sie ist zerknittert. Aus seiner Nase läuft Schleim aufs Papier. Er vermischt sich mit der Druckerschwärze und klebt in seinem Gesicht. Er blickt nicht auf. Das Bild geht mir nicht aus meinem Kopf.

Juli 2006

Er sitzt wieder am Tisch, oder immer noch. Das Fenster ist offen. Sein Oberkörper hängt zur Seite. Die Beine scharren ziellos. Sein Kopf rutscht vor. Der Blick ist leer. Er weiß nicht, wer ich bin. Im Raum ist es heiß. Es riecht nach Urin. Die Luft steht still, es geht kein Wind. Auf seiner Stirn ist Schweiß. Sein Hemd ist nass. Er blickt auf und fragt: »Was machst du hier? Wer bist du?«

Er greift zum Glas, will Saft. Am Arm ein Fleck. Blau scheint er durch die Haut. Trockenes Blut auf seiner Hose. Die Pflegerin sagt, sie habe am Morgen nur sieben Pflaster auf seine Haut geklebt. Es gehe ihm gerade gut.

Oktober 2006

Eine Pflegerin zieht ihn um. Er hängt an einem Kran, halbnackt und hilflos in der Luft. Die Beine baumeln. Ich gehe raus. Als ich wiederkomme, sitzt er wieder am Tisch. Die Nägel seiner Finger sind gelb und aufgeweicht. Er isst nur Kekse. Ich gebe ihm welche. Er schaut mich nicht an. Ich berühre seine Hand. Opa wird böse, wenn man ihn anfasst. Er sagt: »Du blöde Sau.« Er schlägt nach mir. Ich sage: »Ich bin es doch.« Er hört mich nicht. Er betet. »Herr, gib mir Deinen Frieden«, und »Will Satan mich verschlingen, so lass die Englein singen«. Früher hat er nie gebetet.

Februar 2007

Er hat sich wund gelegen. Eine Stelle an seinem Bein ist offen. Die Pflegerinnen reinigen die Wunde, zweimal am Tag. Er bekommt Schmerzmittel. Er wird immer ruhiger. Mein Besuch ist kurz. Er hebt ganz leicht den Kopf. Sieht mich nicht an. »Verschwind«, sagt er ins Leere. »Leck mich am Arsch.« Er sagt es immer wieder. Seine Stimme ist schwach. Er spuckt nach mir.

Im Flur hängt ein Kalender. Jede Seite mit Fotos von Bewohnern, die in diesem Monat Geburtstag haben. Sie lächeln in die Kamera. Ich suche sein Bild. Er wird heute 96. Über seinem Namen klebt irgendeine Postkarte.

Juli 2007

Opa stirbt. Ganz ruhig.

August 2007

Meine Mutter räumt den Schrank im Pflegeheim aus. In einem Fach findet sie ein Etui. Seine Brille steckt darin. Er hat sie im Heim kein einziges Mal getragen. Wir packen seine Sachen in eine Kiste. Die Keksdose, das Buch mit den Schwarz-Weiß-Bildern von Stuttgart, ein Kästchen mit alten Fotos: von ihm, seiner Familie, seinen Freunden. Es ist erstaunlich, wie wenig von ihm übrig bleibt.

Fotos: privat