Eine Szene, wie sie in vielen Großstädten zu sehen sein könnte, hier Buenos Aires: Janina, mit einer Micky-Maus-Puppe in der Hand. Sie ist sieben Jahre alt und lebt mit ihren Eltern seit Monaten auf der Straße.

Als Kevin Salwen seine 14 Jahre alte Tochter Hannah von einer Party abholte, fiel ihr beim Stopp an einer roten Ampel ein Obdachloser mit einem handgemalten Schild auf: »Hungrig! Obdachlos!« Ein alltäglicher Anblick in einer amerikanischen Großstadt wie Atlanta. Gleichzeitig hielt rechts neben ihnen ein schwarzes Mercedes-Cabrio. Hannah schaute auf den Obdachlosen, dann zurück zum Mercedes und sprach den Gedanken aus, der ihr durch den Kopf schoss: »Wenn der Mann in dem Mercedes kein so schönes Auto hätte, könnte der Obdachlose etwas zu essen haben.« Ihr Vater, ein Journalist, schoss genauso impulsiv zurück: »Wenn WIR kein so schönes Auto hätten, könnte der was zu essen haben.«

Eltern von Teenagern sollten diese Ausgabe des SZ-Magazins möglicherweise nicht unbeaufsichtigt zu Hause rumliegen lassen. Hannahs Eltern jedenfalls mussten sich und ihren Lebensstil nach jenem Ampel-Stopp in hitzigen Diskussionen verteidigen: Sie würden doch bereits in einer Suppenküche aushelfen, argumentierten sie, und einem Wohlfahrtsverein spenden. Hannah verdrehte nur die Augen. »Was schlägst du denn vor? Sollen wir vielleicht unser Haus verkaufen?«, fragte ihre Mutter Joan, eine ehemalige Unternehmensberaterin, genervt. Sie war sich sicher: Der Idealismus der Tochter würde spätestens bei deren coolen Kinderzimmer mit der goldenen Zimmerdecke verebben.

Was tun? Genau betrachtet ist das nur eine persönliche Zuspitzung der Frage, die die Demonstranten der Occupy-Wall-Street-Bewegung, unzählige Spendenorganisationen zur Vorweihnachtszeit und das eigene Gewissen lautstark stellen. Nie war die Verteilung des Wohlstands auf der Welt ungerechter. Laut des jüngsten OECD-Berichts wird die Kluft zwischen Arm und Reich beständig krasser. Auch in Deutschland besitzen die reichsten zehn Prozent mehr als 60 Prozent, die unteren 50 Prozent gerade mal zwei Prozent des Vermögens. Gibt es irgendjemanden, der den »Hannah-Moment« nicht kennt – die Frage, was machen wir mit dem Obdachlosen am Straßenrand, den Bettelbriefen in unseren Briefkästen und den hungernden Somaliern auf unserem Flachbildfernseher? Ignorieren? Scheck schicken? Wie sieht eine angemessene, ehrliche Reaktion aus, wenn wir die Zahlen und Bilder wirklich ins Bewusstsein sickern lassen?

Hannah Salwen überlegte auf die Frage ihrer Mutter keine Sekunde: »Genau! Wir verkaufen unser Haus!« Ein Jahr lang trafen sich Hannah, ihr zehn Jahre alter Bruder Joseph und ihre Eltern jeden Sonntag zu einem »Business-Termin« mit Bagels. Jeder brachte seine Argumente an den Küchentisch, jeder hatte das gleiche Stimmrecht, jeder recherchierte: Welches Anliegen ist am dringendsten? Sauberes Trinkwasser, Malaria oder Hunger? Wo wirkt Hilfe am effektivsten? Dann verkaufte die Familie ihr Traumhaus in Atlanta und tauschte ihre 560 Quadratmeter mit Garten gegen ein halb so großes Durchschnittshaus. Die Differenz, rund 600 000 Euro, investierten sie in mehrere Dutzend Dörfer in Ghana, um 30 000 Afrikanern, die unter der Armutsgrenze lebten, mit Mikrokrediten eine neue Existenz zu ermöglichen. »Wir fanden, dass wir mit dem Geld in Afrika am meisten bewirken konnten«, sagt Hannah, mittlerweile 19 Jahre alt, »aber was uns überrascht hat, war, dass uns das Ganze als Familie viel näher zusammengebracht hat. Vorher hat jeder sein Ding gemacht. Die Diskussionen und unsere Reise nach Ghana haben uns zusammengeschweißt.«

Verblüffend, wie viel Häme »Gutmenschen« herausfordern

Seit Hannah und Kevin Salwen ein Buch über den Schritt ihrer Familie geschrieben haben – The Power of Half – und dazu aufrufen, ihrem Beispiel zu folgen, provozieren sie heftige Reaktionen – von Bewunderung über Entsetzen bis Spott. »Welcher Clown reißt sich den Arsch auf, um seiner Familie eine Zukunft zu bieten, und hört dann auf seine Kinder und gibt das Haus weg?« ist eine der harmloseren Beschimpfungen im Internet. Verblüffend, wie viel Häme »Gutmenschen« herausfordern. Sie zehren offensichtlich an den Nerven der Mitmenschen, weil sie große Fragezeichen in den Raum werfen, die hinter Sätzen wie diesen stehen: Muss ich das auch machen? Wie viele gute Gründe finde ich, es nicht zu tun?

»Wir sind nicht Mutter Teresa«, wiegelt Kevin Salwen ab. »Wir haben kein Armutsgelübde abgelegt und nicht die Hälfte von allem verschenkt, was wir besitzen. Wir haben nur die Hälfte von etwas weggegeben, von dem wir mehr als genug hatten – von unserem Haus. Für andere mag es Zeit sein, iTunes-Downloads oder Klamotten. Fast jeder hat mehr als genug von irgendwas.« War es hart, kürzer zu treten? »Das härteste war, mein Zimmer aufzugeben«, sagt Hannah, »ich hatte einen eigenen Lift. Andererseits: Wer braucht das schon?«

Der Friedensnobelpreisträger Erzbischof Desmond Tutu pries Hannahs »Mut und Vision, einen Traum von einer besseren Welt zu verwirklichen«. Bill Gates Frau Melinda lud die Salwens zu einem Treffen nach Seattle ein. Anschließend unterzeichneten die Investorenlegende Warren Buffett und der Microsoft-Gründer Gates im Sommer 2010 die berühmteste Fünfzig-Prozent-Klausel der Welt: Mit dem »Giving Pledge« nahmen sie bisher 115 Milliardären das Versprechen ab, mehr als die Hälfte ihres Vermögens für gute Zwecke zu verschenken, insgesamt sollen rund 600 Milliarden Dollar zusammenkommen. Zum Vergleich: Das gesamte UNICEF-Budget lag im letzten Jahr bei fünf Milliarden Dollar. »Wem viel gegeben wurde«, sagt Gates, »von dem wird viel erwartet.« Wer jetzt denkt, die Superreichen sollten dann mal schön die Weltprobleme unter sich ausmachen: Die amerikanischen Journalisten Chris und Anne Zellinger haben die Fünfzig-Prozent-Liga für Normalverdiener und Geschäftsleute gestartet. Keiner kommt leicht davon, der einen Satz bejaht, der groß über der Website von Bill und Melinda Gates steht: »Alle Leben sind gleich viel wert.« Was wäre, wenn wir diesen Satz wirklich ernst nähmen?

Fragt man Bill Gates, wie er dazu kam, bisher rund 35 Milliarden Dollar seines Vermögens in die Prävention von Malaria, Aids und Rotaviren zu stecken, erzählt er, wie er vor vielen Jahren in der Zeitung las, dass jedes Jahr mehr als 500 000 Kinder am Rotavirus sterben. »Wie konnte ich noch nie von etwas gehört haben, was jedes Jahr eine halbe Million Kinder tötet?«, fragte er sich in der New York Times. Er recherchierte, dass in Entwicklungsländern jeden Tag 27 000 Kinder an Unterernährung und vermeidbaren Krankheiten sterben – während gleichzeitig eine Milliarde Menschen auf der Welt in Wohlstand leben.

Gates war geschockt. Er hatte angenommen, es sei der Job von Regierungen, Impfungen und Medikamente dahin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht würden. Vor der Weltgesundheitsversammlung in Genf sagte er, Melinda und er »konnten der brutalen Schlussfolgerung nicht ausweichen, dass manche Leben als rettenswert gelten und andere nicht«.

Warren Buffett, der drittreichste Mensch der Welt, nennt dies die »Eierstock-Lotterie«. Wäre er zufällig in Bangladesch geboren, »könnte man leicht herausfinden, wie wenig dieser Kopf ohne den richtigen Nährboden erwirtschaftet«. Buffett lebt nach wie vor in seinem Einfamilienhaus in Omaha, trägt nie Designer-Anzüge und hat geschworen, 99 Prozent seines Vermögens zu verschenken und seinen Kindern nur eine Grundausstattung zu hinterlassen – »genug, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, aber nicht genug, dass sie es sich leisten könnten, nichts zu tun«.

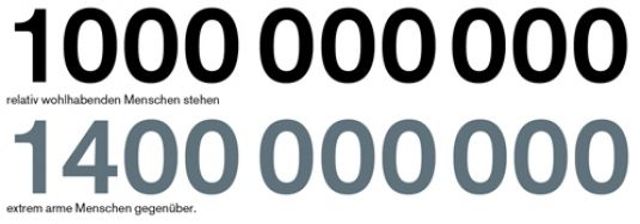

Weder Gates, Buffett noch die Salwens werden von religiösen Motiven getrieben, sondern von der Mathematik des Hungers. Als Unternehmer haben sie ausgerechnet: Einer Milliarde relativ wohlhabender Menschen stehen 1,4 Milliarden extrem armer Menschen gegenüber. Wenn jeder seinen Teil beiträgt, wäre das Ziel, die Weltarmut zu beseitigen, erledigt. Ökonomen wie der Columbia-Professor Jeffrey Sachs sagen das schon lange: »Wir haben genügend auf dem Planeten, damit niemand aus Armut sterben muss. Weniger als ein Prozent des Einkommens der Reichen würde genügen, um das zu erreichen. Das ist eine Tatsache.«

13 Milliarden Dollar (soviel wie Europäer jährlich für Eiscreme ausgeben) bräuchte eine weltweite medizinische Grundversorgung

Nicht sicher, ob Sie in die Kategorie der Wohlhabenden gehören? Der Bioethiker Peter Singer hat dafür einen einfachen Test: »Wann haben Sie zuletzt für ein Getränk bezahlt, obwohl Trinkwasser gratis verfügbar war? Wenn die Antwort lautet ›innerhalb der letzten Woche‹, dann geben Sie Geld für Luxus aus, während Kinder an Unterernährung oder vermeidbaren Krankheiten sterben.« Nach einer Schätzung der Vereinten Nationen genügten etwa 13 Milliarden Dollar jährlich, um für alle Menschen weltweit eine medizinische Grundversorgung zu ermöglichen. Das ist etwa die Summe, die Europäer jedes Jahr für Eiscreme ausgeben. Peter Singer hat vor 40 Jahren in seinem berühmten Aufsatz Hunger, Wohlstand und Moral das »Rätsel vom Teich und vom Briefumschlag« gestellt: Was, wenn wir an einem seichten Teich vorbeikommen, in dem ein kleines Kind ertrinkt? Keine Frage, wir müssen das Kind retten, auch wenn unsere – womöglich teuren – Schuhe dadurch ruiniert werden. Das Gesetz verpflichtet uns sogar dazu. Aber was, wenn wir einen Briefumschlag erhalten mit der Bitte, für hungernde Kinder im fernen Bangladesch zu spenden? Für Singer gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Kind im Teich und dem Kind in Asien. Wer Schaden zulässt, richtet Schaden an. Daraus entwickelte er den Grundsatz: »Wenn es in unserer Macht steht, etwas Schlechtes zu verhindern, ohne dabei etwas von vergleichbarer Bedeutung zu opfern, sollten wir dies tun.« Somit hätten wir die Pflicht, auch in fernen Regionen zu helfen, wenn wir das Geld nicht selbst für das Nötigste brauchen. Ethisch gesehen macht Geografie keinen Unterschied.

Singers Aufsatz provoziert, denn er macht Nächstenliebe zur Pflicht. Keiner bestreitet, dass geholfen werden muss, aber der Zündstoff liegt in den Fragen: wer, wie und wie viel? Ist jeder zuständig oder zuerst die Regierungen und humanitären Organisationen? Sind Spenden überhaupt effektiv oder brauchen wir strukturelle Umwälzungen? Und wenn jeder Einzelne gefordert ist, wie soll er sich am besten engagieren? Darf jeder sich von seinem hart erarbeiteten Ersparten das luxuriöseste Auto und das größtmögliche Haus kaufen oder gibt es eine Verpflichtung, zu teilen, sobald die Grundbedürfnisse gedeckt sind?

Bill Gates’ Stiftung hat bisher Impfstoffe zu etwa 250 Millionen Kindern gebracht und damit rund fünf Millionen Menschenleben gerettet, Gates ist aber immer noch der zweitreichste Mann der Welt: Sein 6000-Quadratmeter-Palast mit Seeblick bei Seattle ist mehr als hundert Millionen Dollar wert, Leonardo da Vincis Leicester Codex in seiner Kunstsammlung mehr als 30 Millionen Dollar. »Wenn er wirklich davon überzeugt ist, dass alle Leben gleich viel wert sind, was macht er dann in einem so teuren Haus und wieso besitzt er den Leonardo Codex?«, fragt Peter Singer in einem Aufsatz für das New York Times Magazin, der den Anstoß zu diesem Artikel gab. »Gibt es keine Leben mehr, die man retten könnte, wenn man die Ersparnisse aus einem bescheideneren Lebensstil in Menschenleben investiert?«

Die Initiativen von Buffett und Gates wurden vor allem in Deutschland heftig kritisiert als Ablasshandel einiger Megareicher, die ihr Vermögen überhaupt erst auf Kosten von Drittwelt-Ländern erwirtschaftet haben. Andererseits: Meckern da diejenigen, die sich selbst auf frischer Untat ertappt sehen? Unter den rund tausend deutschen Superreichen hat der Giving Pledge bisher keine Freunde gewonnen. Im letzten Jahr leisteten 21 Prozent der Deutschen im Alter von über zehn Jahren mindestens einmal eine Geldspende, durchschnittlich in Höhe von knapp 28 Euro. Das ist bei einem Durchschnittseinkommen von mehr als 30 000 Euro erstaunlich mickrig.

Einer der wenigen Menschen, die die Gleichwertigkeit allen Lebens zum persönlichen Prinzip erhoben haben, ist Zell Kravinsky, eines von Singers Paradebeispielen. Kravinsky, der mit Immobiliengeschäften sehr reich geworden ist, verschenkte den Löwenanteil seines 45-Millionen-Dollar-Vermögens an Schulen und gemeinnützige Organisationen. Er behielt nur sein Einfamilienhaus und etwa 80 000 Dollar. Mit der Genauigkeit eines Mathematikgenies erforschte und definierte der Investor sein neues Lebensziel: »Die Bedürftigkeit sollte die Verteilung von Gütern diktieren. Ich besitze außer meinem Computer nichts, was mehr als hundert Dollar kostet. Meinen einzigen Anzug habe ich für 40 Dollar gebraucht gekauft, aber es ist ein sehr guter Anzug!« Er philosophiert, die Depressionen und »ständige Müdigkeit« der meisten Menschen kommen daher, dass sie das Gemeinwohl ignorierten. »Vielleicht sind wir deshalb deprimiert, weil wir bewusst etwas außer Acht lassen: dass andere Menschen leiden.«

Kravinsky spendete einer Unbekannten heimlich eine Niere

Stefan Klein, Deutschlands erfolgreichster Wissenschaftsautor, bestätigt in seinem Buch Der Sinn des Gebens: »Frauen und Männer, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen, sind messbar zufriedener als andere, die nur den eigenen Interessen nachgehen. Medizinische Untersuchungen förderten noch erstaunlichere Fakten zu Tage: Menschen, die gerne geben, leiden nicht nur auffallend selten unter Depressionen, ihr Gesundheitszustand ist allgemein besser.« Egal, welche Studien er analysierte, »das Fazit war überall gleich: Wer gut zu anderen ist, dem geht es selbst besser«.

Das Glück des Gebens lässt sich sogar medizinisch erklären, schreibt Klein, denn dabei werden körpereigene Glückshormone ausgeschüttet, die Stressreaktionen entgegenwirken, das Stresshormon Cortisol in Schach halten und so nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern auch Infektionen vorbeugen: »Damit bieten die hormonellen Grundlagen der Selbstlosigkeit eine Erklärung, warum Altruisten in der Regel nicht nur glücklichere, sondern auch gesündere Menschen sind.«

Aber nachdem Zell Kravinskys erste Euphorie nach den Spenden verflogen war, war er zu seiner eigenen Überraschung erneut deprimiert. Er hatte das Gefühl, nicht genügend getan zu haben. Kravinsky las in der Zeitung, dass jedes Jahr 15 000 bis 20 000 Amerikaner sterben, weil sie keine Organspender finden. »Wenn ich eine Niere spende, liegt mein Sterbe-Risiko bei eins zu 4000«, sagt Kravinsky, »aber wenn ich nicht spende, stirbt der Empfänger definitiv. Wenn mich das Risiko von einer Organspende abhält, messe ich meinem Leben also 4000-mal so viel Wert bei.« Kravinsky nennt das »obszön«.

Mathematisch gesehen ist die Lösung verblüffend einfach: Wenn jeder Gesunde eine Niere spenden würde – oder beide nach dem Tod – müsste kein Dialysekranker mehr wegen einer fehlenden Spenderniere sterben. Bei der Organspende stehen die Deutschen besonders schlecht da: Fast alle anderen Europäer spenden öfter Organe. Die Lebendspende ist in Deutschland ohnehin nur bei Familienmitgliedern erlaubt. Kravinsky, der drei Jahre lang in Deutschland gelebt hat, ist darüber empört: »Wenn ich Single wäre, würde ich meine Niere in Deutschland spenden und dann sollen die mich verklagen!«

Kravinskys Frau Emily, eine Psychiaterin, nannte ihren Mann »verrückt« und drohte ihm mit Scheidung. Deshalb schlich sich Kravinsky an einem Sommerabend unter einem Vorwand aus dem Haus, um seine rechte Niere einer ihm bis dahin unbekannten Studentin zu spenden. Seine Frau und seine vier Kinder erfuhren davon aus der Lokalzeitung. Emily Kravinsky ließ sich dann doch nicht scheiden, aber ihr Mann sagt, »das Thema zerreißt unsere Familie«. Aus Liebe zu seiner Frau ist Zell Kravinsky inzwischen in den Immobilienhandel zurückgekehrt, kaufte der Familie ein größeres Haus und spendet den Profit seiner Investitionen. Aber die Frage, ob er noch mehr tun könnte, lässt ihn nicht los: »Wenn ich noch mehr Organe spenden würde, könnte ich mindestens vier bis fünf Leben retten. Wenn es mich nicht umbringt und ein anderes Leben rettet, was könnte es Besseres geben?«

Andererseits gibt es weit weniger dramatische Ansätze, Leben zu retten. Peter Singer griff im Magazin der New York Times sein Teich-Briefumschlag-Dilemma wieder auf: Was, schreibt er, wenn nicht ein Kind, sondern 50 Kinder in den Teich fallen, während 50 Erwachsene auf der Wiese nebenan ein Picknick veranstalten? Klar, idealerweise würde jeder Erwachsene ein Kind retten. Aber wenn die Hälfte der Erwachsenen lieber trocken auf der Picknickwiese bleibt, dürfen dann die anderen aufhören, wenn sie jeweils ein Kind gerettet haben? »Wir können wütend sein auf die, die nichts beigetragen haben und ihr Nichtstun in den schärfsten Tönen verurteilen«, schreibt Singer, »aber Kinder ertrinken zu lassen, wenn wir sie hätten retten können, bleibt immer noch falsch.«

»Haben Sie schon mal Kinder sterben sehen?«, fragt Jeffrey Sachs, wenn er einen Vortrag hält. Meistens recken sich nur einige wenige Hände. »Entweder Sie lassen Leute weiterhin sterben, oder Sie entscheiden sich, etwas dagegen zu unternehmen«, sagt er dann. Was also wäre dann ein angemessener Beitrag gegen den Welthunger oder die drängendsten Probleme der Menschheit? Nehmen wir als Beispiel das wichtigste Jahrtausendziel der Vereinten Nationen: bis 2015 die Zahl der Menschen zu halbieren, die unter extremer Armut leiden, also weniger als einen Dollar pro Tag zum Leben haben. Man muss kein Mathematik-Genie sein, um eine klare Rechnung aufzumachen: Wenn die elf Millionen Superreichen weltweit ein Drittel ihres Vermögens abgeben, die Wohlhabenden den traditionellen Zehnten, und Normalverdiener je nach Vermögen zehn bis ein Prozent, sodass jedem immer noch genug zum Leben bleibt, kommen wir auf ein Vielfaches des benötigten UNICEF-Budgets. Peter Singers »Spenden-Rechner« kalkuliert auf seiner Website, wie viel jeder von uns beitragen soll. »Niemand, wirklich niemand muss in extremer Armut leben«, schreibt er in der New York Times, »wenn wir das nicht schaffen, gibt es keine Entschuldigung.«

Foto: Toby Binder