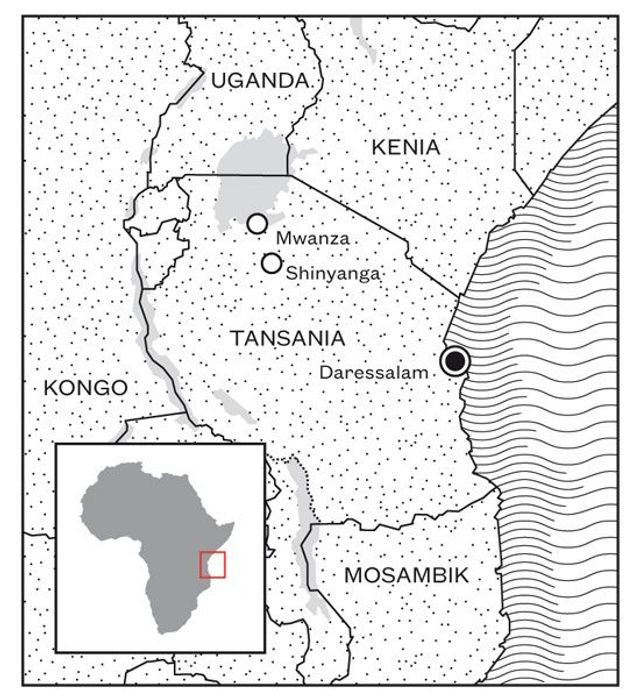

Am Ende werden wir um das Leben eines vierjährigen Mädchens fürchten. Wir werden die Todesangst von Menschen spüren, die man wie Tiere jagt. Und auf einer verlassenen Landstraße, irgendwo in den Savannen Ostafrikas, wird uns der Kontinent, den wir seit zwanzig Jahren bereisen, schließlich todbringend und grausam erscheinen. Doch das können wir noch nicht wissen, als uns die Frau ohne Arme zum Gruß die Schulter hinstreckt. »Sie kamen nachts«, flüstert sie im Haus einer Hilfsorganisation in Daressalam in Tansania, Ostafrika. »Sie schlugen die Tür ein, vier Männer mit Buschmessern.«

Mariamu Staford ist die Tochter schwarzafrikanischer Eltern, doch ihre Haut ist weiß. Ihr hellblondes Haar ist zu einem Zopf zurückgebunden, über ihren grauen Augen liegt ein bläulicher Schimmer. Mariamu hat Albinismus. Aufgrund einer genetischen Störung kann ihr Stoffwechsel kaum Melanin produzieren, ein Pigment, das die Haut vor Sonnenstrahlung schützt und dunkel färbt. In Europa fallen Menschen mit Albinismus oft kaum auf, in Afrika hingegen ranken sich um die »weißen Schwarzen« seit Jahrhunderten Geschichten, die ihnen übernatürliche Kräfte zuschreiben. In Tansania gelten sie als zeru-zeru, als unsterbliche Geister. »Deshalb schlachten sie uns«, sagt Mariamu leise. »Sie glauben, dass unsere Körperteile und Organe sie reich und glücklich machen.«

Als im Oktober 2008 die Männer mit den Buschmessern kommen, um Mariamus Arme zu holen, hat die 25-jährige Maisbäuerin im Nordwesten Tansanias ihren kleinen Geschwistern gerade eine Gutenachtgeschichte erzählt. Da hört sie ein lautes Krachen: Ein Steinbrocken schlägt durch die Tür ihrer Lehmhütte, vier vermummte Männer stürmen herein und blenden Mariamu mit Taschenlampen. Einer reißt ihren rechten Arm hoch, ein anderer schlägt unterhalb ihrer Schulter mit der Machete zu.

»Seine Klinge ist stumpf, er hackt und hackt«, erzählt Mariamu atemlos, als geschehe es in diesem Moment noch einmal. »Blut, überall Blut, ein Ruck, mein Arm gibt nach, erst jetzt spüre ich das Brennen, erst jetzt schreie ich vor Schmerz.« Mariamus Geschwister sind aus der Hütte gerannt, ihre Eltern im Nebenraum eingeschlossen. Bei vollem Bewusstsein muss die junge Frau miterleben, wie sich die Angreifer über ihren zweiten Arm hermachen. Erst als draußen Nachbarn rufen, rennen die Männer mit dem erbeuteten Arm davon. Der andere ist später im Krankenhaus nicht mehr zu retten und muss amputiert werden.

In Ostafrika fürchten Menschen mit Albinismus um ihr Leben. Denn seit dem ersten dokumentierten Mord an einem Albino in Tansania im Jahr 2006 erfährt der alte Glaube an die okkulten Kräfte dieser Menschen eine grausame Mutation. Waren es zuvor vor allem ihre Haare, ihre Fingernägel und ihr Urin, so stellen Hexendoktoren ihre Zaubertränke und Glücksbringer jetzt auch aus den Armen und Beinen, den Organen, Knochen und Genitalien von Albinos her.

In Kenia, Uganda und Burundi, in der Demokratischen Republik Kongo und weiter südlich in Swasiland, Simbabwe und Südafrika schlägt Menschen mit der vererbbaren Pigmentstörung eine Welle der Gewalt entgegen. Das weltweit gefährlichste Land für sie ist die ehemalige deutsche Kolonie Tansania: 151 Albinos sind hier laut den Vereinten Nationen bis zur jüngsten Erhebung im August 2014 attackiert, verstümmelt oder getötet worden. Die wahre Zahl soll deutlich höher liegen, denn viele Angriffe werden nicht gemeldet. Die Polizei scheint machtlos. Aufgeklärte Fälle gibt es kaum. Einer der wenigen Anhaltspunkte: Vor Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nehmen die Anschläge jeweils sprunghaft zu. Im Oktober wird in Tansania erneut gewählt.

Geschichten über Morde, Verstümmelungen und Hexerei bedienen genau das Klischee eines rückständigen, barbarischen Kontinents, das der Westen gern von Afrika zeichnet. Aber was steckt wirklich dahinter? Warum finden die Attacken auf Albinos ausgerechnet seit ein paar Jahren statt? Und wer sind die Killer, wer die Auftraggeber? Wir reisen nach Mwanza am Südufer des Viktoriasees, eine gute Tagesreise nordwestlich von Daressalam. Mit Josephat Torner, 32, selbst Albino und seit Jahren ein Kämpfer für die Rechte seiner Minderheit, fahren wir durch Landschaften wie aus einem Ferienprospekt: Am Horizont hebt sich die Sonne glutrot aus der Savanne. Einzeln stehende Akazien und Affenbrotbäume werfen lange Schatten. Frauen in bunten Gewändern balancieren Feuerholz auf den Köpfen. Nicht weit von hier liegt die Serengeti, wo jedes Jahr Hunderttausende Touristen auf Safari gehen.

Was Albinos in dieser Region allein in den vergangenen beiden Jahren erlitten haben, liest sich wie das Skript eines Horrorfilms: Am 31. Januar 2013 hacken mit Speeren und Macheten bewaffnete Männer in einem Dorf südlich des Viktoriasees einem Albino-Jungen den linken Arm ab und erschlagen seinen 95-jährigen Großvater, der ihn beschützen will. Nur wenige Tage später stürmen Vermummte in derselben Gegend ein Haus, in dem sich ein sieben Monate altes Albino-Baby befindet. Nachbarn verjagen die Angreifer im letzten Moment. Etwa zur gleichen Zeit wird eine Albino-Frau von fünf Männern überwältigt, die ihr den linken Arm abschlagen. Ein zehnjähriger Albino-Junge verliert auf dem Schulweg ebenfalls einen Arm.

Im August 2014 wird ein Mann getötet, weil er vergeblich versucht, seine Albino-Frau vor Angreifern zu retten; die Killer trennen der Maisbäuerin Munghu Masaga, 35, den linken Arm ab. Ebenfalls im August holen sich maskierte Männer den rechten Arm eines 15-jährigen Mädchens. Im Oktober entkommen zwei Albino-Frauen gerade noch einem Anschlag. Anfang Dezember ermorden Unbekannte einen jungen Albino und hacken ihm beide Beine ab. Kurz nach Weihnachten 2014 wird ein vierjähriges Albino-Mädchen entführt. Von ihm fehlt bis heute jede Spur.

Die Art und Weise, wie man Menschen mit Albinismus in Ostafrika begegnet, ist oft ambivalent. »Die einen glauben, wir brächten Glück«, sagt unser Begleiter Josephat Torner im Auto südlich des Viktoriasees. »Die anderen sind überzeugt, wir wären ein Fluch für die Familie und das ganze Dorf.« Bei Torners Geburt riet die Hebamme seiner Mutter, ihn zu vergiften. Nachbarn beschuldigten sie, Sex mit einem tokolosh gehabt zu haben, einem bösen Geist. »Viele glauben, dass wir selbst Geister sind«, sagt Torner, Vater von drei Kindern, von denen keins Albinismus hat. »Sie glauben, dass wir nicht sterben, sondern allmählich verblassen und uns am Ende einfach auflösen.«

Die Stirn des 32-Jährigen liegt in Falten, doch seine graublauen Augen strahlen meistens, und er lächelt viel. Nie kommt uns Josephat Torner wie ein Opfer vor. Unermüdlich arbeitet er an seiner Vision, dass Albinos in Tansania eines Tages als normale Menschen angenommen werden. Er spricht auf der Straße Leute an, erklärt in entlegenen Dörfern die Hintergründe der Erbkrankheit, gibt in der Mittagspause telefonisch Radiointerviews. »Pass auf!«, raunten ihm in einer Gasse kürzlich zwei Männer zu. »Deine Arme sind ein Vermögen wert!« Da lud er sie zum Bier ein, sie redeten über Fußball, Frauen und Autos. »Danach wussten sie, dass ich kein Geist, sondern einer von ihnen bin.«

Die Mehrheit der Albinos in Tansania macht solche versöhnlichen Erfahrungen nicht. Viele Männer verlassen ihre Frauen, wenn diese ein Albino-Baby gebären. Kinder werden von ihren Eltern ausgesetzt, in der Schule gehänselt oder geschlagen. Wegen häufiger Sehbehinderungen ohnehin benachteiligt, verfügen die meisten Albinos nur über eine mangelnde Schulbildung, sie finden selten gut bezahlte Arbeit und nur schwer einen Lebenspartner.

»Doch das Morden geht weiter. Jeder von uns kann der Nächste sein.«

Weltweit kommt eines von 20 000 Kindern mit Albinismus zur Welt. In Tansania, dem Land mit einer der höchsten Albino-Raten der Welt, soll es eines von 1400 sein. Um die Erbkrankheit weiterzugeben, müssen die Eltern selbst keine Albinos sein. Es genügt, wenn beide die genetische Veranlagung in sich tragen. Dass Albinismus in Tansania so häufig auftritt, soll unter anderem daran liegen, dass Blutsverwandte mancher ethnischer Gruppen seit Jahrhunderten untereinander heiraten.

In Shinyanga, einem Schachbrett aus staubigen Straßen zwischen flimmerndem Grasland und gefluteten Reisfeldern, bringt uns Torner ins Regionalbüro der Tanzanian Albino Society. Die kleine NGO versucht, die Bevölkerung mit Broschüren, Vorträgen, Radio- und Fernsehsendungen über Albinismus aufzuklären. Torner zeigt uns Fotos von Opfern. Eine Überlebende mit tiefen Schnittwunden an der linken Schulter – die Leiche eines nackten Jungen auf einem schmutzigen Tuch, seine Beine enden an den Knien, die Unterschenkel liegen daneben – das verschmierte Gesicht eines toten Babys, in den Boden gedrückt wie das einer nackten Puppe; statt der Arme klaffen aus den Schultern schwarze Löcher.

Torners Atem geht schwer. Lange sagt er kein Wort. 2012 wurde er selbst von maskierten Männern überfallen und in ein Auto gezwungen; in letzter Sekunde griff die Polizei ein. Der Mann mit der roten Schildmütze, der sich einfach weigert, still und namenlos zu sterben, hat mit dem tansanischen Präsidenten gesprochen und in Washington vor dem Menschenrechts-Komitee der Vereinten Nationen um Hilfe gebeten. »Doch das Morden geht weiter«, sagt Torner und legt die Fotos weg. »Jeder von uns kann der Nächste sein.«

Keine fünf Minuten vom Büro entfernt suchen hinter vier Meter hohen, mit Stacheldraht bewehrten Mauern mehr als 200 Albinos Schutz vor den Killern; drei Viertel davon sind Kinder. In der ehemaligen Schule greift ein bildhübsches Mädchen mit heller Haut und Stupsnase nach unseren Händen. Auf die breite Krempe seines Schlapphuts hat es seinen Namen gekritzelt: PENDO. Mit ihrem Daumen reibt Pendo fast zärtlich über unsere Finger. Sobald wir loslassen wollen, drückt die 15-Jährige ein wenig fester zu. Über ihrer rechten Schulter liegt ein blaues Halstuch, darunter fehlt ihr Arm.

Wir trauen uns nicht, Pendo zu fragen, was geschehen ist. Wir wollen sie nicht zurückführen in ihre traumatische Erfahrung. Später wird uns Torner erzählen, wie im vergangenen August mehrere Männer ins Haus ihrer Familie einbrachen, das Mädchen zu Boden warfen, seinen Arm auf eine Holzbank drückten und ihn mit dem Buschmesser abschlugen. Seither bringt Pendo kaum ein Wort hervor. Ihr Kopf wackelt nervös, ihr Daumen reibt unablässig über unsere Hände. Wo ihre Eltern sind, weiß niemand. Einen Psychologen gibt es nicht im Camp. Mit ihrem Trauma muss Pendo allein klarkommen.

In elf solchen Lagern in Tansania verstecken sich derzeit Tausende Albinos. Täglich werden es mehr. Die Polizei sammelt sie ein, pfercht sie in ehemalige Schulen und Baracken und zieht hohe Mauern darum. Wer nicht will, wird trotzdem mitgenommen. Sicherheit geht vor, sagt die Regierung. Wächter mit Knüppeln sollen sie vor Menschenjägern schützen. Abends wird durchgezählt, nachts patrouillieren Polizisten mit Schnellfeuergewehren.

Im Camp von Shinyanga fehlt es an allem: Lehrer und Betreuer, Klassenzimmer, Unterrichtsmaterial, ärztliche Versorgung; selbst Essen und Trinkwasser sind knapp. Die Schlafräume erinnern an Ställe: Zu zweit oder zu dritt teilen Kinder sich zerfetzte Matratzen in doppelstöckigen Holzbetten oder auf dem Boden. Zwei Plumpsklos ohne Türen verströmen einen beißenden Geruch. Vergitterte Fenster, Fliegen, Ratten. Das Camp darf nur mit Spezialgenehmigung verlassen werden. »Sie leben wie Gefangene«, sagt Josephat Torner. »Die Regierung sperrt die Opfer ein, statt die Täter zu bestrafen.«

Die meisten Morde und Verstümmelungen ereignen sich im Einzugsgebiet des Viktoriasees, des zweitgrößten Süßwassersees der Welt, den sich Tansania, Kenia und Uganda teilen. Gerüchten zufolge sollen Fischer hinter den Attacken stecken. Torner führt uns in ein Fischerdorf bei Mwanza, der wichtigsten Stadt am Südufer des Sees. 1890 gründeten die deutschen Kolonialbehörden hier einen Außenposten. Fünf Jahre zuvor hatten deutsche Soldaten das Festland des heutigen Tansanias erobert. Die Kolonie Deutsch-Ostafrika umfasste auch Teile von Burundi und Ruanda.

In Mwanza errichteten die Deutschen ab 1892 systematisch die Stadt und den Hafen und zogen große Baumwollplantagen auf, auf denen sie Sklaven schuften ließen. Schon damals spielte Zauberei eine tragische Rolle. Im Maji-Maji-Aufstand erhoben sich 1905 einheimische Stämme gegen die Sklaven-treiber, die mit Peitschen aus Flusspferdleder zuschlugen. Maji – auf Kisuaheli: Wasser – bezeichnet das von traditionellen Heilern zubereitete Wunderwasser, das die Aufständischen gegen deutsche Maschinengewehre schützen sollte. Sie stellten sich dem Kugelhagel entgegen, als wären sie unverwundbar. 100 000 Todesopfer forderte der Aufstand. Im Ersten Weltkrieg eroberten britische und belgische Truppen das Gebiet und beendeten die deutschen Kolonialträume.

Auf unserer Suche nach den Hintergründen der Albino-Morde finden wir am Seeufer bei Mwanza, nicht weit vom ehemaligen deutschen Fort, einen spindeldürren Fischer mit rissigen Handflächen. Vor 15 Jahren brachte Saidi Mhando in einer Nacht noch bis zu 300 Kilo Nilbarsch nach Hause. »Heute komme ich oft ohne einen einzigen Fisch zurück«, sagt Mhando, während er ein Netz im Bug seines kleinen Holzbootes verstaut. »In manchen Nächten ist der See wie tot.« Am Viktoriasee leben Millionen Menschen vom Fischfang, doch der steckt seit Jahren in einer tiefen Krise. Der Nilbarsch – in Deutschland als Speisefisch meistens Viktoriabarsch genannt – wurde in den 1960er-Jahren im See ausgesetzt, um die Fischerei ertragreicher zu machen. Tatsächlich vermehrte sich der bis zu 200 Kilo schwere Raubfisch rasant, er verdrängte jedoch unterlegene heimische Arten. Das ökologische und wirtschaftliche Desaster am Viktoriasee wurde 2004 durch den Oscar-nominierten Dokumentarfilm Darwin’s Nightmare weltbekannt. Europäische Regierungen versprachen Unterstützung, Hilfsorganisationen wurden aktiv. Greenpeace riet vom Verzehr wilden Viktoriabarschs ab. Doch gebessert hat sich für die Menschen am See wenig.

Im Gegenteil: Heute ist der Viktoriabarsch massiv überfischt. Mehr als ein Dutzend Fischfabriken am See heizen den unkontrollierten Fang für den Export nach Europa an. Auch deutsche Handelsketten gehören zu den Abnehmern. Die traditionelle Kleinfischerei ist zerstört, der Viktoriasee ein sterbendes Gewässer. »Ihr Europäer schlagt euch mit unserem Fisch die Bäuche voll«, sagt Saidi M’hando. »Uns bleiben die Köpfe und Gräten.« Um zu überleben, setzt der Fischer auf den Mganga. Das Kisuaheli-Wort wird für einen Schulmediziner ebenso verwendet wie für einen Hexendoktor, der die Probleme seiner Kunden mit Magie zu lösen versucht. Ein Mganga kann heilen, so der Glaube, doch wenn ein Kunde es wünscht, kann er mit seinen geheimen Kenntnissen auch dessen Feinde krank machen oder gar töten. In der traditionellen afrikanischen Gesellschaftsordnung ist der Mganga hoch respektiert und gefürchtet zugleich.

»Der Mganga gibt uns Dinge, die wir in die Netze flechten«, verrät uns Mhando. Was für Dinge? Er wirft einen schnellen Blick über die Schulter und sagt leise: »Haare, die Fische anziehen, weil sie glitzern – Albino-Haare.« Wir fragen ihn, warum er nicht Alufolie ins Netz flicht. Die glitzert doch auch. »Der Mganga weiß, was er tut«, sagt M’hando und schiebt sein Boot ins Wasser.

Im Auto erklärt uns Josephat Torner, dass es nicht die Kleinfischer sind, die Albinos verstümmelten. »Unsere Arme und Beine verwendet der Mganga für die Reichen«, sagt Torner und blickt über den Viktoriasee. »Den Fischern verkauft er die Reste.« Kleine getrocknete Stücke von Körperteilen mische der Hexendoktor in Zaubertränke oder nähe sie in schwarze Stoffbeutelchen ein, die man um Hals, Hüfte oder Handgelenk trage. »Leute wie Saidi M’hando stürzen sich darauf wie ein Schwarm kleiner Fische«, sagt Torner. »Je schlechter es ihnen geht, desto größer die Nachfrage.« Die Verlierer der Globalisierung als Abfallverwerter eines okkulten Kannibalismus.

Aber wer sind die großen Fische? Und wer die Killer? Tagelang versuchen wir, einen der Albino-Mörder im Gefängnis zu sprechen. Vergeblich. Die wenigen Verurteilten werden von der Regierung hermetisch abgeschirmt. In Shinyanga willigt ein Mann, der noch auf freiem Fuß ist und einen sechsjährigen Albino verstümmelt haben soll, in ein Treffen mit uns ein. Doch zum verabredeten Zeitpunkt taucht er nicht auf; danach ist er wie vom Erdboden verschluckt.

Torner telefoniert sogar beim Essen, mobilisiert das landesweite Netzwerk der Tanzanian Albino Society, spinnt Kontakte in die Unterwelt, bis wir nach mehr als einer Woche am Stadtrand von Shinyanga schließlich ein halb verfallenes Backsteinhaus betreten. Ein schmächtiger Mann mit spitzem Gesicht und wachsamen Augen zieht erst seine Zimmertür und die Fensterläden zu, bevor er mit uns spricht.

»Um an Geld zu kommen, ging ich mit Freunden zum Mganga«, sagt E., 29, während durch die Ritzen der Fensterläden Lichtstreifen auf seine kantigen Wangenknochen fallen. Er habe keinen Schulabschluss und sei jahrelang ohne Arbeit gewesen. »Der Mganga sagte uns, wenn wir reich werden wollten, sollten wir ihm die Hand eines Albinos bringen.« Ihr Opfer hieß Esther Charles. Das neun Jahre alte Albinomädchen war eine Nachbarin von E. in Kahama, einer Region im Distrikt Shinyanga. Fünf von ihnen hielten draußen Wache. John, ihr Anführer, sei allein durch das Fenster in Esthers Zimmer gestiegen, habe sie erst bewusstlos geschlagen und ihr dann mit der Machete eine Hand abgehackt. Was hat E. gefühlt, als sie das Mädchen grausam verstümmelten? Ist ein Albino denn kein Mensch? »Der Mganga hat es verlangt«, sagt er und zuckt mit den Schultern. »Wir mussten es tun.«

Auf der Flucht in der Dunkelheit verlor John seine Komplizen aus den Augen. E. sagt, er selbst habe die Hand nie zu Gesicht bekommen. Denn noch bevor John sie am folgenden Tag beim Mganga habe abliefern können, sei er verhaftet worden. Vielleicht weiß E. es wirklich nicht, aber laut geheimem Polizeibericht, der uns später zugespielt wird, hat John der kleinen Esther nicht eine Hand, sondern beide Beine und den Kopf abgetrennt. Ihre Körperteile fand die Polizei in einem Sack hinter Johns Haus.

»Unsere Bürger müssen endlich verstehen, dass der einzige Weg zu Reichtum harte Arbeit ist.«

Im Gefängnis verriet John die Namen seiner Komplizen. E. wurde verhaftet und saß zwei Jahre hinter Gittern. 2011 wurde er entlassen. Mangels Beweisen. Hat er im Gefängnis den Namen des Hexendoktors verraten? E. sieht uns entsetzt an. »Der Mganga würde meine Eltern und meine Geschwister töten, dann meine Kinder und am Ende mich.« Lieber hätte E. den Rest seines Lebens im Gefängnis verbracht, als ein Wort über die Identität des Mgangas zu verlieren.

Warum spricht er mit uns? Weil ihn schlechte Träume plagen, sagt er. Seit seiner Entlassung aus dem Gefängnis lebt er anonym am Stadtrand von Shinyanga. »Ich kann mit niemandem darüber reden.« Wir sehen ihm an, dass er uns noch etwas erzählen will. Draußen im Hof lachen spielende Kinder. »John half uns, weil wir Freunde waren«, sagt E. schließlich. »Aber sonst arbeitete er für andere.«

Vor dem Angriff auf Esther habe John schon mehrmals Albinos verstümmelt. Er nennt uns Details zu den Attacken, Jahreszahlen, Namen der Opfer. Wir prüfen sie später. Was E. erzählt, stimmt. »Für einen Arm zahlten seine Auftraggeber ihm zwei Millionen Schilling.« Rund tausend Euro. »Für einen Kopf das Doppelte.«

Für wen arbeitete John? E. wackelt nervös mit den Beinen, sein Blick irrt durch das Zwielicht unter der Hüttendecke, dann sagt er: »Für die Bosse, für Politiker, hohe Tiere in der Regierung – der Mganga hilft ihnen mit Albino-Teilen, die Wahlen zu gewinnen.« Namen will E. nicht nennen. Politiker, die von Hexendoktoren dazu angestiftet werden, Menschen die Arme und Beine abhacken zu lassen? Um damit politische Ämter zu gewinnen? Vicky Ntetema hält das für plausibel. »Wahlperioden sind für Menschen mit Albinismus in Tansania eine Zeit des Terrors«, sagt die Direktorin der kanadischen NGO »Under the Same Sun« in Tansania; die Organisation setzt sich weltweit für die Rechte von Albinos ein. »Mgangas haben uns gegenüber zugegeben, dass sie Politikern helfen, die Wahlen zu gewinnen, indem sie Zaubertränke mit Albino-Körperteilen mixen.«

Die Zunahme der Attacken auf Albinos im Vorfeld von Wahlen spricht für ihre Theorie: Bereits 2010 kam es vor den Wahlen in Tansania und Burundi zu einer Serie von Verstümmelungen mit mehreren Todesopfern. Anfang 2013 – zwei Monate vor den Wahlen im benachbarten Kenia – nahmen die Anschläge wieder sprunghaft zu. Und seit im vergangenen Sommer der Vorwahlkampf in Tansania angelaufen ist, häufen sich die Gräueltaten erneut. Tansanias Innenminister Mathias Chikawe wehrt sich gegen solche Vorwürfe. »Wir sind gegen alle, die den Leuten vorlügen, magische Glücksbringer könnten sie reich machen«, sagte er kürzlich auf einer Pressekonferenz; die Regierung tue alles, um die Verbrechen an Albinos zu beenden. Doch von insgesamt 72 dokumentierten Albino-Morden in Tansania sind laut den Vereinten Nationen die Schuldigen in nur fünf Fällen bestraft worden.

Eine jüngst gegründete Task-Force der tansanischen Regierung soll jetzt gegen Verdächtige ermitteln. Seit 2006 ist es bereits die fünfte. Erkenntnisse ihrer Vorläufer sind nicht bekannt. Auch das Arbeitsverbot für traditionelle Heiler, das seit Januar in Kraft ist, scheint eher ein Lippenbekenntnis der Regierung. Ein ähnliches Verbot aus dem Jahr 2009 wurde bereits im September 2010 aufgehoben – exakt dreißig Tage vor den letzten Wahlen. Allerdings gab die tansanische Polizei vor wenigen Wochen bekannt, sie habe bei Razzien mehr als 220 Heiler, Hellseher und Zauberer festgenommen.

»Unsere Bürger müssen endlich verstehen«, sagt der Innenminister Mathias Chikawe eher hilflos, »dass der einzige Weg zu Reichtum harte Arbeit ist.« Die politische Elite lebt ihnen das Gegenteil vor. Tansania ist eines der korruptesten Länder Ostafrikas. Ohne Schmiergeld gibt es keinen Platz in der Schule, kein fließend Wasser, keine ärztliche Versorgung. Auch der amtierende Präsident Jakaya Kikwete wird der Korruption beschuldigt. Einem Bericht von Wikileaks zufolge soll er für seine Partei von einem arabischen Geschäftsmann in Tansania eine Million Dollar angenommen haben.

Der Weg zu den Hintermännern der Albino-Morde führt über die Mgangas. Nur sie kennen ihre Auftraggeber. Doch wo immer wir uns nach einem Hexendoktor erkundigen – in den Vororten von Mwanza und Shinyanga, am Viktoriasee, in den Dörfern im Hinterland –, stoßen wir auf Widerstand. Die einen haben schlichtweg Angst vor ihnen, andere sagen, die Polizei mache Jagd auf die Mgangas, weshalb diese gerade besonders vorsichtig seien. In der Minenregion von Maganzo versichert uns ein Diamantenschürfer, der selbst regelmäßig zum Hexendoktor geht: »Für Außenstehende ist es völlig unmöglich, einen Mganga zu treffen.«

Nach fast zwei Wochen, unzähligen Telefonaten, geheimen Treffen mit Mittelsmännern und mehreren Fehlversuchen gelingt es uns dank Josephat Torners Verbindungen dann doch, einen Mganga zu treffen, der mit Körperteilen von Albinos arbeiten soll. Es ist kurz vor Mitternacht, als wir in Shinyanga am Ende eines staubigen Weges die Tür einer lehmbeworfenen Hütte aufdrücken. Drinnen sitzt auf einem niedrigen Hocker ein barfüßiger Mann mit sehnigen Gliedern. Im Schein einer Lampe wirft sein Kopf an der Lehmwand einen fratzenhaften Schatten.

Wir stellen uns als zwei der zahlreichen Europäer vor, die im benachbarten Kongo Diamantenminen besitzen. Bei einer Geschäftsreise durch Tansania hätten wir gehört, dass der Mganga mit seiner Magie für Diamantenfunde sorgen könne. Um keinen Verdacht auf den wahren Grund unseres Besuchs zu lenken, begleitet uns an Torners Stelle ein lokaler Mittelsmann mit schwarzer Hautfarbe.

Der Mganga sieht uns mit durchdringendem Blick an; dann nickt er, legt ein Tuch auf den Boden und schüttet glitzernde Steine, weiße Kauri-Muscheln und Münzen aus der deutschen Kolonialzeit darauf aus. Er lässt uns auf ein Knochenstück spucken, geformt wie ein Fingerglied, mischt es auf dem Tuch mit den leise klickenden Gegenständen und betrachtet sie eine Weile. »Eure Mine ist tot«, sagt der Mganga schließlich mit tiefer Stimme. »Deshalb wirft sie nichts ab.« Er könne uns aber eine Medizin machen, die die Mine zum Leben erwecke. »Alle eure Probleme werden gelöst sein!«

Fast eine Stunde vergeht in der Zeremonie, bis wir uns zu fragen trauen, woraus diese Medizin bestehe. Unser Mittelsmann senkt die Stimme, als er übersetzt. Der Blick des Mgangas verfinstert sich; seine Zähne knirschen leise. Wir legen zwei 10 000-Schilling-Scheine neben den Fingerknochen wie normale Kunden – knapp zehn Euro. Der Mganga schiebt das Geld unter den Knochen und sagt: »Ihr deponiert einen Albino-Arm in eurer Mine, er wirkt wie ein Magnet, er zieht die Diamanten aus dem Gestein.«

Wie viel würde das kosten? »Zehn Millionen Schilling.« Mehr als 5000 Dollar. Der Betrag deckt sich in etwa mit Recherchen der kanadischen NGO Under the Same Sun. Schätzungen der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften mit Sitz in Genf liegen in einem ähnlichen Bereich. Die Haut eines Albinos soll bis zu 9500 Dollar, ein Satz Organe bis zu 100 000 Dollar kosten. Der Preis für den kompletten Leichnam eines Albino-Kindes liegt laut der Tanzanian Albino Society bei 200 000 Dollar. Eine Menge Geld in einem der ärmsten Länder der Welt.

Von Josephat Torner erfahren wir später: Für einen Zaubertrank oder einen Talisman genügt meistens ein Stück des Albino-Körperteils; den Rest zerschneidet und zersägt der Mganga in erdnussgroße Einheiten, um daraus Glücksbringer zu machen, etwa für Fischer oder Schürfer. Aus einem Arm werden Tausende solcher Stücke gewonnen – und jedes ist bis zu tausend Euro wert.

Sechzig Prozent der Tansanier – Christen wie Muslime – glauben, dass Opfer für Geister oder Ahnen Glück bringen.

Mgangas verkaufen an Mgangas. Und der Handel mit den Körperteilen verläuft längst grenzüberschreitend. In der Demokratischen Republik Kongo wurde 2008 im Koffer eines Kuriers der Kopf eines Albino-Kindes aus Tansania gefunden. 2009 lockte ein Kenianer einen Albino-Jungen über die Grenze, um dessen Körper in Tansania zu verkaufen; er wurde in Mwanza geschnappt und verbüßt in Kenia 17 Jahre Haft wegen Menschenhandels. Zuletzt deckte die Polizei im südlichen Afrika den organisierten Schmuggel von Albino-Körperteilen zwischen Swasiland, Mosambik und Südafrika auf.

Der Kunde bezahlt den Mganga. Der Mganga schickt die Killer. Die Killer bringen ihm die Körperteile, aus denen er die okkulte Medizin für den Kunden macht. Was übrig bleibt, wird in Krümel zerlegt und in einem internationalen Netzwerk zu Höchstpreisen gehandelt. Je länger wir forschen, desto mehr bekommen wir den Eindruck: Hinter der Menschenjagd steckt ein Syndikat, organisiert wie eine Drogenmafia.

Wir verabschieden uns von unserem Mganga unter dem Vorwand, es uns noch einmal überlegen zu wollen. »Sie brauchen sich die Hände nicht selbst schmutzig zu machen«, versucht er uns zu beruhigen. »Sie bezahlen – der Mganga schickt seine Handlanger, um den Albino zu schlachten.« Draußen, im Schutz der Nacht, warten bereits die nächsten Kunden.

Seit Jahren untersuchen Wissenschaftler den stetig wachsenden Glauben an Hexerei im nachkolonialen Afrika. Die meisten sind sich einig: Hauptursache sind rasante soziale Veränderungen durch die Globalisierung. Ein Großteil afrikanischer Ressourcen fließt in die Industriestaaten ab. Zwischen 1997 und 2005 exportierte Tansania Gold im Wert von 2,54 Milliarden Dollar, dem Land selbst blieben davon weniger als zehn Prozent; der überwiegende Rest floss in die Kassen multinationaler Konzerne. In der Fisch- industrie zeigt sich ein ähnliches Bild: Preisgünstige Barschfilets aus dem Viktoriasee für Europas wohlgedeckte Tische – die Kleinfischer verkochen in ihren Suppen die Köpfe und Gräten.

Mehr als fünfzig Jahre nach der Unabhängigkeit ist Tansania immer noch eines der ärmsten Länder der Welt. Mütter- und Kindersterblichkeit sind hoch, Malaria und HIV weit verbreitet. Die Lebenserwartung liegt bei sechzig Jahren, Deutsche leben im Schnitt zwanzig Jahre länger. Enttäuschte Hoffnungen auf einen Anteil am Wohlstand haben Magie und Menschenjagd wieder aufleben lassen. Das amerikanische Forschungszentrum Pew stellte 2010 in einer groß angelegten Studie fest: Sechzig Prozent der Tansanier – Christen wie Muslime – glauben, dass Opfer für Geister oder Ahnen Glück bringen.

Doch die Albino-Morde nur als Folge bloßen Aberglaubens abzustempeln, greift viel zu kurz. »Ich stelle mir vor, wie ein Mganga hier draußen vor ein paar Jahren eine Idee hatte«, sagt Torner, während wir durch die slumähnlichen Vororte von Mwanza fahren. »Statt wie bis dahin Glücksbringer nur aus Haaren und Fingernägeln von Albinos anzufertigen – warum denn nicht gleich aus Armen, Beinen und ganzen Köpfen?«

Die Menschenjagd als innovatives Geschäftsmodell. Körperteile und Organe als Rohstoff. Okkulte Glücksbringer als Produkt. Die Nachfrage unter den Verlierern der Globalisierung ist riesig und wächst ständig weiter. So gesehen sind die Verstümmelungen von Albinos nicht Ausdruck von Barbarei und Rückständigkeit – sondern das genaue Gegenteil: der Versuch der Mgangas, in der neoliberalen Weltordnung mit- zuhalten. Nicht unähnlich den Geschäftspraktiken multinationaler Konzerne, die in Afrika Milliarden scheffeln und dabei über Leichen gehen.

Die beste Werbung für das Geschäft mit den Körpern der Albinos sind Gerüchte und Geschwätz: alte Geschichten über die magische Kraft der weißen Körperteile. Aber auch aktuelle Aufklärungskampagnen von NGOs können zur Verbreitung beitragen. »Ich habe davon im Radio gehört«, sagt uns ein Diamantenschürfer in den Minen südlich des Viktoriasees. Vielleicht hatte er eine von Torners Sendungen eingeschaltet. Worum es darin genau ging, weiß er nicht mehr. Hängen blieb: »Irgendetwas muss also dran sein.«

Die wiederkehrenden Schilderungen der Verstümmelungen in Zusammenhang mit der Wunderkraft von Körperteilen hat viele Tansanier dazu veranlasst, darin eine gewisse Wahrheit zu erkennen. Und je tiefer wir in die verborgene Welt afrikanischer Glaubensvorstellungen vordringen, desto mehr fragen wir uns: Befeuern nicht auch Berichte wie dieser die Gerüchteküche? Haben nicht auch wir als weiße Diamantenminen-Besitzer beim Mganga nachgefragt? Haben wir damit nicht den Marktwert von Körperteilen erhöht und die Spirale der Gewalt und des Tötens ein Stück weitergedreht?

Unser Begleiter Josephat Torner besteht darauf, dass Aufklärung der einzige Weg sei, damit Albinos in Zukunft nicht mehr als Geister, sondern als normale Menschen gesehen und behandelt würden – doch gegen Ende unserer Reise wächst in uns das Gefühl, dass wir ungewollt längst selbst ein Teil des Albino-Handels geworden sind.

Wie kann dieses millionenschwere, grausame Geschäft beendet werden? Kurzfristig kaum, fürchtet Josephat Torner. Von seiner Regierung fordert er die konsequente Strafverfolgung der Hexendoktoren und Auftraggeber, eine bessere öffentliche Bildung und entschlossene Armutsbekämpfung.

Anfang Februar hielt sich auch der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck in Tansania auf. Begleitet von einer hochkarätigen Wirtschaftsdelegation reiste er während eines fünftägigen Staatsbesuchs nach Daressalam, Sansibar und in die Serengeti. Das Thema Menschenrechte stand ganz oben auf seiner Agenda, doch in seinen zahlreichen öffentlichen Auftritten verlor er über die Gräueltaten an Menschen mit Albinismus kein Wort. Ob Gauck das Vier-Augen-Gespräch mit Tansanias Präsident Jakaya Kikwete dazu genutzt hat, bleibt unklar. Man bitte um Verständnis, lässt er uns ausrichten, »dass wir uns zu Einzelheiten der zum Teil vertraulichen Gespräche öffentlich nicht äußern«.

Als ehemalige Kolonialmacht trägt Deutschland in Tansania eine besondere Verantwortung. Derzeit unterstützt die Bundesregierung die Anschaffung eines Überwachungsflugzeugs für Tiere in der Serengeti, eine groß angelegte Zählung von Elefanten und den Schutz von Nashörnern. Auf unsere Anfrage teilt die Entwicklungshilfeorganisation des Bundes GIZ mit, für Menschen mit Albinismus sei man nicht beauftragt.

Derweil blüht in Ostafrika der okkulte Markt, und die Menschenjäger feilen an der Beschaffung des Rohstoffes. Bisher verstümmelten sie ihre Opfer gleich am Tatort, jetzt ist in Tansania erstmals ein Albino-Kind entführt worden. In Ndamhi, einer Ansammlung weit verstreuter Hütten, zwei Autostunden südlich des Viktoriasees, drückt Sophia Juma ihren Rücken an eine Lehmwand. Die Augen der 27-Jährigen sind verweint, ihre Stimme ist nur ein leises Jammern, als sie uns erzählt, wie kurz vor unserer Ankunft in Tansania zwei Männer ihre Hüttentür eintraten, ihr die vier Jahre alte Tochter aus dem Arm rissen und mit ihr in der Nacht verschwanden.

Die zierliche Frau mit den eingefallenen Wangen steht noch immer unter Schock. An der Brust stillt sie die zwei Monate alte Tatu, die ebenfalls Albinismus hat. »Was, wenn die Männer zurückkommen?«, wimmert die Mutter und hält ihre Hand über den Kopf des Babys. Ihre Hütte ist nur mit einem einfachen Schloss gesichert. Ihren Nachbarn misstraut sie. Polizeischutz gibt es nicht. Und von ihrer vierjährigen Tochter fehlt weiter jede Spur.

Auf dem Rückweg zum Viktoriasee sprechen wir kein Wort. Savanne, Affenbrotbäume, rote Sonne über dem Horizont – es ist dieselbe Landschaft, die uns zu Beginn unserer Reise noch wie aus dem Ferienprospekt erschien. Jetzt wirkt sie lebensfeindlich wie ein Kriegsgebiet. In Gedanken sind wir bei dem verschwundenen Mädchen. Was mag mit ihm passiert sein? Die Fotos schießen uns in den Kopf. Die Fotos von den grausam verstümmelten Kindern. Dann bricht Josephat Torner das Schweigen. »Vielleicht halten sie das Mädchen als lebendigen Vorratsspeicher«, sagt er auf dem Beifahrersitz und weint. »Immer wenn sie Nachschub brauchen, schneiden sie ein Stück von ihr ab.«

Fotos: Armin Smailovic