Der Redner ist mit Eifer bei der Sache. Geduldig erklärt er den Zuhörern im Kurt-Schumacher-Haus, wie das mit dem Kumulieren und Panaschieren geht. Das Häufeln von Stimmen, das Nach-vorn-Wählen von Kandidaten soll in Hamburg bei der nächsten Bürgerschaftswahl zum ersten Mal möglich sein. »Was die Bayern schaffen, können wir doch auch!«, ruft er in den voll besetzten Saal, aber witzig findet das keiner, und heiß bleibt es auch. Eine Frau steht auf, unterbricht den staatspolitischen Vortrag und fragt, ob denn Herr Naumann noch erscheinen werde, Michael Naumann, der sei doch auf dem Plakat für die Veranstaltung heute Abend angekündigt. Nein, der Bürgermeisterkandidat kommt nicht, er ist nur als Blickfang auf den Plakaten. Eine weitere Frau springt auf und verkündet, noch empörter als die erste, dass sie jetzt aber gehe. Sie findet es ganz furchtbar, dass man sie getäuscht hat – »ich bin SPD-Mitglied!« –, nimmt ihre Sachen und verschwindet. Naumann, murmelt es unter den Zurückgebliebenen, sei wohl in Amerika.

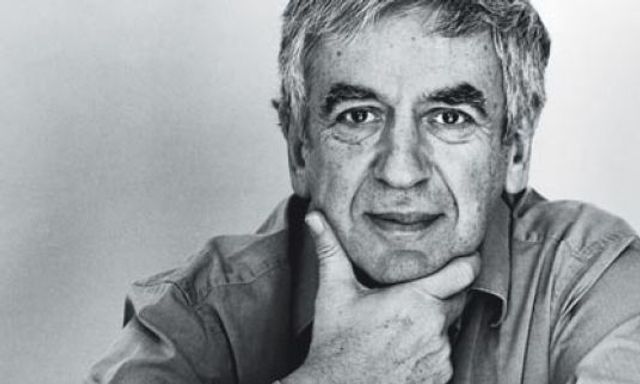

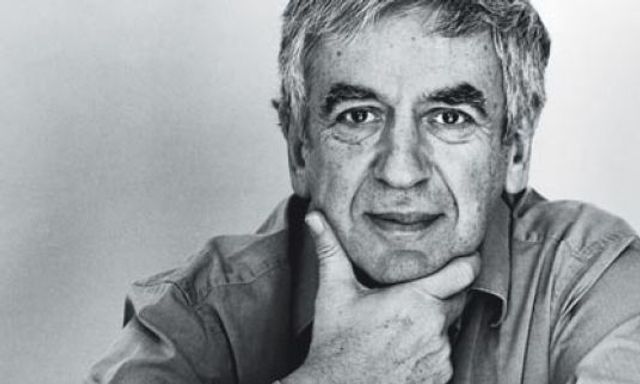

Es ist Anfang Juli und noch lang hin bis zur Bürgerschaftswahl am 24. Februar. Hamburg bleibt Zeit, dieses Phantom kennenzulernen. Seit einem Monat steht die Stadt voller Plakate, die alle das gleiche Motiv zeigen. Ein graumelierter, dabei recht jugendlicher Herr schaut schwarz-weiß auf die Bürger der Stadt. Nur ein Accessoire lenkt ab von dem Mann, eine rote Kaffeetasse mit dem Hamburger Stadtwappen. Der gut aussehende Herr heißt Michael Naumann, ist 66 Jahre alt, von Beruf Journalist und soll die SPD in der Hansestadt Hamburg wieder an die Regierung bringen. Das scheint fast aussichtslos; in den Umfragen im Sommer liegt die SPD bei bestenfalls dreißig Prozent. Über Jahrzehnte hätte es in Hamburg genügt, an den Landungsbrücken einen Poller mit den drei Buchstaben SPD zu bemalen, und schon wäre der Bürgermeister geworden. 2001 war es damit vorbei. Der CDU-Kandidat Ole von Beust brachte es mithilfe der rechtspopulistischen Schill-Partei zum Stadtoberhaupt. Die SPD aber stürzte in eine tiefe Depression, aus der sie nun der für Hamburger Verhältnisse glamouröse Naumann erlösen soll.

Naumann ist Mitglied der SPD, aber kein Politiker. Lange war er Reporter bei der Zeit und beim Spiegel, war zehn Jahre Verleger in Reinbek bei Hamburg und anschließend in New York, von wo ihn Gerhard Schröder 1998 wegholte und als ersten Staatsminister für Kultur ins rot-grüne Kabinett berief. Schon nach zwei Jahren gab Naumann das Amt wieder auf, um diesmal Herausgeber der Zeit zu werden. Diese Tätigkeit ruht im Wahlkampf; jetzt will er Bürgermeister werden. Eine seiner ersten wahlkämpferischen Gesten bestand darin, dass er den chronisch unterfinanzierten Stadtbüchereien einen signierten Pynchon-Roman schenkte. Deren Vertreter wusste nicht, wie ihm damit geschah. Der US-Amerikaner Thomas Pynchon ist einer der bedeutendsten lebenden Schriftsteller und wird regelmäßig für den Nobelpreis vorgeschlagen, aber er zeigt sich nicht: keine Interviews, kein Fernsehen, kein Foto, nichts. Und Michael Naumann kennt ihn. Er war sein Verleger. Hat ihn erst auf Deutsch bei Rowohlt herausgebracht, dann, als er nach New York ging, auf Englisch. Naumann war ihm sogar bei den Recherchen zu seinem jüngsten Roman Against the Day behilflich.

Naumann kennt Pynchon und muss in Steilshoop auftreten. Das Viertel ist einer jener sozialen Brennpunkte, aus denen das Fern-sehen gern berichtet: hohe Arbeitslosigkeit, hoher Ausländeranteil, hohe Kriminalitätsrate und vor allem Arbeiter, die nicht mehr die SPD wählen. Die SPD ist stolz auf ihren Naumann, weil er sich zur Sozialdemokratie bekennt, »einer wie ich, der mit dem Schlips scheinbar geboren wurde«. Er ist fremd hier, so fremd, dass ihn die Moderatorin als »Michael Neumann« begrüßt, aber das stört Naumann nicht. Er ist braun gebrannt und bester Laune. In einem überfüllten Versammlungsraum des Stadtteilzentrums setzt sich der Kandidat wie ein Profi für die Sportförderung ein, beklagt die Kürzung der Mittel, will sich darum kümmern, dass der Heimweg nachts beleuchtet bleibt und der Straßenbelag erneuert wird. Er empört sich über den zu geringen Anteil von Arbeiterkindern am Gymnasium und an den Universitäten, wobei er doch darauf hinweisen muss, dass er gerade aus Amerika komme, wo die Studiengebühren über das Familienbudget entscheiden. Naumann nennt die Mittelkürzungen »kurzsichtig« und »dumm«, sagt, was im Wahlkampf der Konkurrenz entgegengeschleudert werden muss: »Wer so handelt, der hat kein Herz.«

Als sich der Wahlkämpfer zu dem Vorschlag versteigt, der unbeeindruckbare Ole von Beust solle sich »als Teflonpfanne bewerben«, gibt es heftigen Beifall, aber ob der reicht? Hamburg hat die höchste Millionärsdichte aller Bundesländer, dreieinhalb Millionäre auf zehntausend Einwohner. Hamburg hat aber auch die ärmsten Bürger und ist die Stadt, in der, obwohl es keinen Föhn gibt und keine Ludwigstraße, die meisten Cabrios herumfahren. Hamburg hat Harry Rowohlt und eine auffällige Population von überwiegend zugewanderten Medienschaffenden, die sich und ihre Bedeutung leicht überschätzen. Hamburg ist eine blühende Hafenstadt, mit einem Ausländeranteil von 15 Prozent, und Hamburg hat Ole von Beust, der als Bürgermeister ebenso unauffällig wie beliebt ist. Warum also wechseln?

Ohne den Quereinsteiger Naumann, so viel steht fest, wäre die SPD chancenlos. Die Ochsentour, die eigentlich jeder SPD-Kandidat hinter sich gebracht haben muss, unternimmt er im Schnelldurchgang, wenn auch nicht ganz freiwillig. Sie haben ihn mit Honecker-Werten zum Spitzenkandidaten gekrönt, den Rest muss er selber besorgen. Und Naumann ackert. Fast acht Monate lang macht er sich bekannt. Fährt im roten Golf mit dem Kennzeichen HH-MN durch die Stadt, trinkt Kaffee mit Senioren, schaudiskutiert mit Sigmar Gabriel, mit Wolfgang Thierse und Andrea Nahles, geht mit Kurt Beck durch den Hamburger Hafen, eröffnet Trabrennen und Sportwettkämpfe, gastiert bei Grillfesten und auf dem Öko-Markt und hat immer etwas zu sagen.

In den Umfragen im August liegt die SPD dann weiter bei dreißig Prozent; die CDU hat dank Beust um die Hälfte mehr Zustimmung. Beobachter staunen über Naumann. Warum tut er sich das an? Er muss doch wissen, dass er verlieren wird! – Bloß nichts beschwören!, heißt es in seinem Umkreis. Die absehbare Niederlage ist ein Thema, über das bei seinen Helfern nicht geredet wird. Im Rowohlt-Verlag nannte man ihn einst »Mike Überall«, weil er ständig unterwegs und für alles zuständig war. Seine rasche Auffassungsgabe kommt ihm jetzt für den Wahlkampf zugute,

wo er ständig zwischen Rentenansprüchen, Kinderbetreuung, Weihnachtsverschwendung und den Kosten für eine neue U-Bahn wechseln muss.

Bei der »Nacht der Arbeit« lauscht Naumann mit erstaunlicher Duldsamkeit einem Referat über die Feinheiten der Chip-Herstellung und setzt sogar die wenig fotogene Mütze auf, in der er und seine Begleitung unweigerlich an das Sperma-Kommando in Woody Allens Film Was Sie schon immer über Sex wissen wollten … erinnern. Im Elim-Krankenhaus lässt er sich um ein Uhr morgens von den Schwestern der Kinderstation über Frühchen informieren und diskutiert anschließend mit dem Geschäftsführer über den Verkauf der städtischen Krankenhäuser an ein Privatunternehmen. Da wird er doch ein wenig ungeduldig, ruft »Das steht schon bei Max Weber!« dazwischen und droht mit dem, was die CDU im Verein mit der FDP noch alles plane: den Rest der Hafengesellschaft verhökern, die städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA, alles muss raus. Mit ihm, verspricht er, wird es das nicht geben. Er wird die Studiengebühren abschaffen, die Kitas freistellen, die Armut bekämpfen, für den flächendeckenden Mindestlohn sorgen, die Bildungschancen verbessern, und er wird das auch noch finanzieren können. Verspricht er.

Nachts, als er sein Team nach Hause geschickt hat und noch ein Bier trinkt, erzählt er, wie er vor Jahrzehnten als Dozent in Oxford in der Bibliothek saß und beim Aufschauen vor sich Georg Forsters Reise um die Welt sah. Sofort wollte er die Weltreise nachfahren, die der junge Gelehrte 1772 bis 1775 zusammen mit Captain Cook unternommen hatte. Im Herbst hat sich der Ver-leger Naumann diesen Traum wenigstens in Papierform erfüllt und in der »Anderen Bibliothek« Forsters Werk so erfolgreich neu herausgebracht, dass er allein damit den Verlag saniert hat. Solche Erlebnisse bietet die Politik nicht. Schwärmerisch erzählt der

Kandidat von Recherchen, die ihn als Reporter einst auf NATO-Flugplätze und bis an streng geheime Atomsprengköpfe geführt haben. Wenn die acht Monate »Fußmarsch durch Hamburg« am Ende nichts gebracht haben, seufzt Naumann, dann ist der Stadt auch nicht mehr zu helfen.

Und doch scheint ihm das politische Kleinklein sogar Spaß zu machen. Beim Christopher Street Day fährt er auf einem Wagen mit. Alle Parteien haben ihre Vertreter zu dieser Schwulenparade geschickt, nur Ole von Beust kommt nicht, was sich bei der anschließenden Diskussion nicht gut macht. Übers Hamburger Abendblatt lässt der Bürgermeister aus Sylt verkünden, dass er Hamburg zur ersten Öko-Stadt Europas machen will: autofreie Sonntage, Bahn und Bus kostenlos, energieverbrauchsabhängige Mieten; alles Öko. Da mag Naumann bei jeder Gelegenheit eine Koalition mit den Grünen ankündigen – er kann nicht, wie das Beust kann, er kann nur machtlos versprechen. Bild ernennt den Öko-Beust sogleich zum »Gewinner des Tages«. Die Hamburger Ausgabe von Bild erwähnt Naumann nach Möglichkeit nicht, und das kränkt den Journalisten noch mehr als den Politiker. Naumann hat über den Polemiker Karl Kraus promoviert, der sich in Wien totgeschwiegen fühlte. Hundert Jahre später könnte sich Naumann ähnlich durch Schweigen verfolgt fühlen.

Da trifft es sich gut, dass Bild-Chefredakteur Kai Diekmann gerade ein Buch veröffentlicht hat, in dem er mit den Achtundsechzigern abrechnet. Naumann, der damals im vergleichsweise milden Sozialistischen Hochschulbund dabei war, lässt sich von Diekmann einladen und fährt nach Berlin, um Diekmanns Der große Selbstbetrug vorzustellen. Vor geladenen Gästen kanzelt Naumann seinen Gegner in Form einer »Rezension« und weit über dem Niveau des Buches ab. Aber warum hat er sich überhaupt auf diesen Abend eingelassen? »Ganz einfach: Weil wir nicht vorkamen.«

Zwei Tage nach dem gemeinsamen Auftritt erscheinen in Bild, das der Journalist Naumann auch schon als »Geschlechtsteil der deutschen Massenmedien« bezeichnet hat, Fotos von Naumann, als Kind, als Journalist – Privates, das, wie bei Ole von Beust, politisch gemeint ist. Der Wahlkampf hat offenbar Erfolg, denn nach einem halben Jahr verbessern sich die Umfragewerte plötzlich. »Wenn wir nicht im Springer-Bereich lebten, würde man von Wechselstimmung sprechen«, sagt der Assistent.

Vielleicht ist die ganze Kandidatur ja eine Langzeit-Recherche, die letzte große Geschichte des Journalisten Naumann, der wissen will, ob er nach Reporter, Verleger, Minister nicht auch das noch kann: ein sichtbares Publikum gewinnen, die Leser in Wähler verwandeln. Ole von Beust, der seit Monaten praktisch unsichtbar war, kann es allein mit der CDU nicht mehr schaffen und bietet vorsichtshalber den Grünen eine Koalition an.

Zum Auftakt der sogenannten heißen Phase kommt im Januar Gerhard Schröder zu Hilfe. Draußen verteilt die Junge Union in Gazprom-Trikots Postkarten »gegen die Einheitsschule«, drinnen spielt eine Dixieland-Kapelle I Can’t Get No Satisfaction. Gemeinsam mit seinem früheren Chef zieht der Kandidat ins Kongresszentrum ein. Der Saal, in dem sonst Bob Dylan auftritt, ist überfüllt, die Leute stehen in den Gängen, aber sie feiern den Wahlkämpfer Schröder, nicht den Literaten Naumann. Der wird bereits als neuer Bürgermeister der Stadt Hamburg angekündigt und spult unter Beifall sein Programm ab – das Übliche, das ihm inzwischen beinah ohne ironische Distanz von der Zunge geht. Der ehemalige Kanzler ist da hemmungslos. Schröder kennt kein intellektuelles Zögern und greift sofort Roland Koch an, nennt ihn »unanständig« und »populistisch«, und der Saal jubelt. Staatsmännisch, und mit einer vom mittleren Willy Brandt geborgten Stimme, tätschelt Schröder zuletzt auch seinen früheren Minister: »Mein Eindruck ist, das kann werden.«