Vor Monaten las ich in der Zeitschrift Der Freitag einen Aufsatz des britischen Anthropologen Robin Dunbar, der ausführlich erklärte, warum der Mensch sich aufgrund seiner Gehirnstruktur nicht dafür eignet, in Gruppen zu leben, die größer als 150 Leute sind. Dunbar, der dieses Phänomen vor einer ganzen Weile entdeckte (man nennt die 150 auch die Dunbar-Zahl), konnte das sehr schön belegen: 150 sei die typische Gruppengröße in Jäger- und-Sammler-Gesellschaften, auch englische Dörfer seien sowohl im 11. als auch im 18. Jahrhundert etwa so groß gewesen, die Hutterer teilten ihre Gemeinden auf, wenn sie mehr als 150 Menschen umfassten, selbst im Militär sei die Kerngruppe, nämlich die Kompanie, etwa so groß. Im Durchschnitt hätten wir etwa 120 bis 130 Freunde, davon fünf sehr enge, weitere zehn gute, 35 »Einfach-nur-Freunde«, der Rest Bekannte.

Warum ist das so? Es müsse mit Zeit zu tun haben, schreibt Dunbar, und mit dem Gedächtnis. Die Qualität einer Beziehung hänge von der Zeit ab, die man ihr widmet, und Zeit sei ein knappes Gut. Außerdem kann man sich mehr als ein paar Leute mit ihren Problemen, Macken, Eigenheiten

und Vorlieben einfach nicht gut merken.

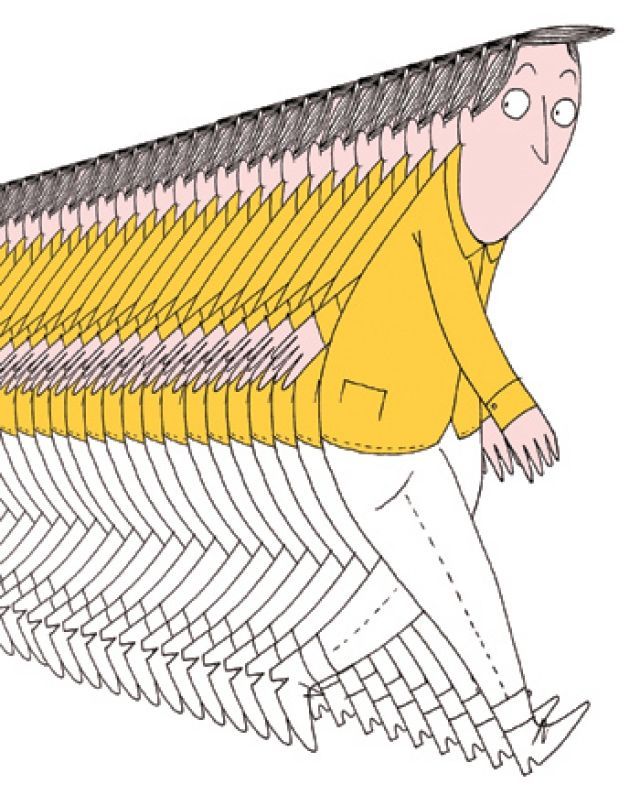

150 Leute – das heißt: Wir sind mit der Gesellschaft, in der wir leben, heillos überfordert. Wir sind dafür nicht gemacht. Ein einziger Gang vor Weihnachten in die Münchner Innenstadt, ein Blick auf Facebook, eine Abfahrt in einem der großen Skigebiete: Danach ist das Hirn eines durchschnittlichen Bürgers so fertig, dass es erst mal Ruhe braucht. Zu viele Kontakte. Man wird aggressiv, depressiv, regressiv, sehnt sich nach einem Sofa und einer Schulter, an die man sich lehnen kann. Diese hysterische, sich vor Epidemien und Inflationen ängstigende, ständig

irgendwelche Rücktritte fordernde, in Internetforen herumpöbelnde Gesellschaft krankt am Übermaß an Sozialkontakten.

Was ist zu tun?

In der Welt las ich von einer Untersuchung, die Gabriel Radvansky angestellt hat, Psychologe an der Notre-Dame-Universität in Indiana/USA.

Es ging um ein Phänomen, das jeder kennt: Man betritt einen Raum, um dort etwas Bestimmtes zu tun, aber kaum hat man die Schwelle über-schritten, steht man da mit hängenden Armen und weiß nicht, was dieses Bestimmte war, das man tun musste.

Dieser Radvansky ließ Probanden bunte Holzklötze in Kisten packen und diese von einem Tisch zum anderen bringen, wobei dieser Tisch für die einen in einem anderen Raum stand, für die anderen im selben Zimmer. Dann wurden alle Teilnehmer durch Rechenaufgaben abgelenkt, worauf sie sich erinnern sollten, ob ein bestimmter Holzklotz in ihrer gepackten Kiste lag oder nicht. Und siehe da: Jene Menschen erinnerten sich besser, die nicht in ein anderes Zimmer hatten gehen müssen.

Radvansky sagt, die Türschwelle funktioniere tatsächlich wie eine Ereignisschranke. Sobald man sie überschreite, schließe das Gehirn quasi mit dem alten Raum ab und konzentriere sich auf den neuen.

Eigentlich eine tolle Sache, oder? Meistens stellt sich ja heraus, dass die Sache, die man hatte tun müssen, nicht so wichtig war. Sondern dass man plötzlich frei ist für etwas Neues. Deshalb finde ich, das Ganze ist eine gute Idee für ein Silvesterritual. Wir feiern um zwölf Uhr nicht mehr mit Raketen und ähnlichem Zauber – sondern wir gehen durch eine Tür. Punkt zwölf machen wir den Schritt über die Schwelle, wir nehmen unsere fünf besten Freunde an der Hand und gehen gemeinsam. Oder wir feiern zusätzlich auch mit unseren 35 »Einfach-nur-Freunden«. Oder schreiten nach-

einander mit den 150 Leuten, die wir einigermaßen gut kennen und auch wirklich gut kennen wollen (keinesfalls aber auch mit nur einem Einzigen mehr), durch den Türrahmen. Das heißt: Am letzten Tag des Jahres erinnern wir uns rituell an die Beschränkungen unserer Gehirne, unserer

Gedächtnisse und unserer Zeit. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig kleine, aus Wachs oder Blei geformte Hundertfünfziger-Zahlen überreichen.

Und dann: vor uns ein neuer Raum, ein leeres Jahr. Und auch die doch bei näherer Betrachtung ganz wunderbare Frage: »Was wollte ich hier?«

Illustration: Dirk Schmidt