Als Forscher der Hamburger Uniklinik vor einigen Monaten erklärten, sie hätten ein Gen entdeckt, das bei der Entstehung von Brustkrebs eine zentrale Rolle spielt, versetzte das nur ein paar Experten in Aufruhr. Sicher, die Boulevardzeitungen, vor allem aus dem Raum Hamburg, titelten am nächsten Tag: »Forscher besiegen den Brustkrebs«. Aber dann war das Thema wieder in den Fachblättern verschwunden. Dabei hätten beispielsweise die sechs Millionen Frauen, die sich Jahr für Jahr allein in Deutschland einer Mammografie unterziehen, und auch die knapp 50000 Frauen, die hier jedes Jahr an dieser Tumorart erkranken, sicher gern gewusst, wie die Geschichte weiterging. Oder vielleicht doch nicht?

Vielleicht will ja auch niemand mehr an einen Sieg über den Krebs glauben, weil dieser Sieg in den vergangenen Jahren zu oft vermeldet wurde. Nicht nur in der Bild-Zeitung, auch in der seriösen Presse wie dem amerikanischen Magazin Time, das wiederholt eine »neue Wunderwaffe gegen den Krebs« präsentierte, die sich jedes Mal als ziemlich stumpfes Schwert entpuppte. Der Nobelpreisträger und DNA-Entdecker James Watson prognostizierte 1998 sogar, Forscher seien in zwei Jahren in der Lage, Krebs zu heilen. Und im Jahr 2004 versprach Andrew von Eschenbach, Direktor des National Cancer Institute in Maryland, der weltgrößten Einrichtung für Krebsforschung, man werde innerhalb der nächsten zehn Jahre Krebs als Todesursache eliminiert haben. Auch davon kann nach jetzigem Stand keine Rede sein. 7,7 Millionen Menschen starben vergangenes Jahr weltweit an der Krankheit, darunter mehr als 200000 Deutsche. Aller Voraussicht nach wird Krebs die Herz- und Kreislauferkrankungen in 15 Jahren als Todesursache Nummer eins in den Industriestaaten ablösen. Deprimierende Zahlen. Und doch gibt es gute Gründe, die Arbeit der Menschen zu verfolgen, die hinter den zumeist verschlossenen Türen ihrer Labors einen zähen, ja, oftmals aufopferungsvollen Kampf gegen diese Krankheit ausfechten: Zum einen hat die Verbesserung der herkömmlichen Behandlungsmethoden – Operation, Bestrahlen und Chemotherapie – dazu geführt, »dass etwa 50 Prozent der Krebspatienten heute langfristig überleben«, erklärt Otmar Wiestler, der Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. »Das ist zwar immer noch viel zu wenig, aber doch eine gewaltige Verbesserung: Vor 25 Jahren waren es gerade mal 25 Prozent.«

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Die Krankheit Krebs beginnt mit einer einzigen Zelle - aus dem unvorstellbaren Reservoir von 100 Billionen Zellen)

Zum anderen: Die Geschichte der Krebsforschung, die in Deutschland im Jahr 1900 mit der Gründung des »Comité für Krebsforschung« in Berlin begann, handelt bei allen Fehlschlägen und falschen Versprechungen auch von spektakulären Experimenten und Erkenntnissprüngen. Sie haben nicht nur zum Verständnis der Krankheit beigetragen, sondern auch zum Verständnis des Menschen überhaupt. Und nun ist die Forschung in eine Phase eingetreten, in der bei vielen Beteiligten die Hoffnung keimt, die Krankheit endlich dort bekämpfen zu können, wo sie ihren Ursprung nimmt: in den menschlichen Genen. Nur kann noch niemand ermessen, welche Runde in diesem Kampf gerade eingeläutet wurde.

Wir besitzen schätzungsweise 30000 Gene. Sie bilden unser Genom und enthalten Baupläne für verschiedene Eiweiße. Der Weg vom Gen zum fertigen Eiweiß ist so komplex, dass dem Chemiker Roger Kornberg, der als Erster einen Teil dieses Weges skizzieren konnte, im Jahr 2006 der Nobelpreis verliehen wurde. Eiweiße wiederum sind in ebenso komplexen Netzwerken dafür verantwortlich, wie sich eine beliebige Zelle in unserem Körper verhält. Natürlich besitzen wir nicht nur eine Art von Zellen, sondern Tausende: Haarzellen, Muskelzellen, Blutzellen. Zellen, die in unterschiedlichen Geweben und Organen ganz unterschiedlich funktionieren.

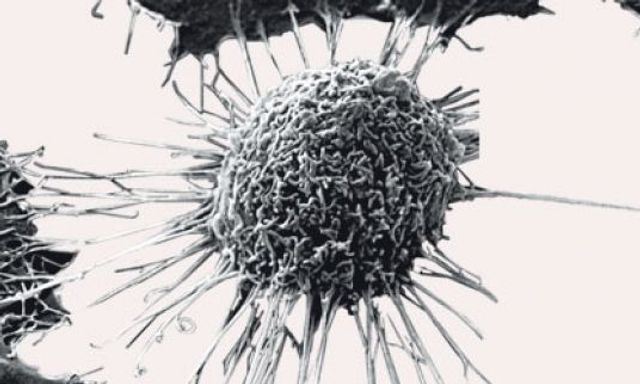

Die Krankheit Krebs beginnt mit einer einzigen Zelle aus dem unvorstellbaren Reservoir von 100 Billionen Zellen, die der menschliche Körper besitzt. Diese Zelle ändert – meist ausgelöst durch Umwelteinflüsse wie Zigarettenqualm, giftige Chemikalien oder Dämpfe und auch Sonnenstrahlen – ihr Erbgut und wird für unseren Organismus unkontrollierbar. Sie lebt nun nach ihren eigenen Gesetzen, teilt sich explosionsartig, ohne Rücksicht auf ihre Nachbarzellen, und bildet einen Tumor. Der Tumor treibt Metastasen aus, die letztlich zum Tod führen. Die Forscher kennen derzeit bis zu 1000 Tumorarten. Zu allem Überfluss unterscheiden sie sich auch noch von Mensch zu Mensch. Kein Wunder, dass es so lang gedauert hat, um dieses überaus verwirrende Zusammenspiel von Genen, Eiweißen, Zellen, Geweben und Organen auch nur im Ansatz zu verstehen. Und erst recht zu behandeln, wenn dieses Zusammenspiel nicht mehr funktioniert – wie eben bei Krebs.

»Unter Chloroformnarkose und Desinfektion entfernt man durch Finger oder scharfen Löffel, bei Bedarf auch mit Messer und Schere alle zerfallenen Massen. Nachdem die weichen Krebsmassen entfernt sind, wird der harte, jetzt meist stark blutende Grund energisch mit dem Glüheisen bearbeitet, bis sich ein dicker trockener Schorf gebildet hat.« Dieses Vorgehen empfiehlt der Gynäkologe Max Runge zur Entfernung eines Gebärmuttertumors, in einem Lehrbuch aus dem Jahr 1903.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Er schneidet ein Stück aus dem Muskeltumor eines erkrankten Huhns, zermahlt es und injiziert das Extrakt gesunden Hühnern. Wenige Tage später wuchert auch bei ihnen der Krebs)

Zu jener Zeit halten viele Mediziner die Krankheit Krebs für ebenso ansteckend wie Cholera oder Influenza. In spezialisierten Kliniken werden die Patienten von der Öffentlichkeit abgeschottet. Mit einem bahnbrechenden Experiment kann der US-Wissenschaftler Peyton Rous im Jahr 1910 die Theorie von der ansteckenden Krankheit sogar wissenschaftlich untermauern – wenn auch nur bei Hühnern: Er schneidet ein Stück aus dem Muskeltumor eines erkrankten Huhns, zermahlt es und injiziert das Extrakt gesunden Hühnern. Wenige Tage später wuchert auch bei ihnen der Krebs. Als Überträger der Krankheit macht Rous ein Virus aus, das später Rous-Sarkom-Virus heißen wird. Die Entdeckung wird einen Meilenstein der modernen Krebsforschung darstellen – was nicht nur den Forschern erst mit Verzögerung klar wird: Erst 56 Jahre später enthält Rous dafür den Nobelpreis.

Neben den Viren scheint es noch andere Ursachen für die Krankheit zu geben. Das häufige Auftreten von Lungenkrebs bei Bergarbeitern bringt beispielsweise einen Biologen aus Japan Ende des 19. Jahrhunderts auf die Idee, die Ohren von Kaninchen mit Steinkohlestaub zu bestreichen. Er wiederholt die Prozedur jeden zweiten oder dritten Tag, drei Monate lang. Ein Jahr später haben sich bei sieben der insgesamt 137 Versuchskaninchen Geschwülste entwickelt. In den Kliniken stellt sich ungefähr zur selben Zeit heraus, dass die technischen Assistenten, die mit den neu eingeführten Röntgenapparaten arbeiten und regelmäßig in Kontakt mit den Strahlen kommen, häufig an Krebs erkranken; in den Zwanzigerjahren bestrahlen Forscher Pilze mit Radium und stellen fest, dass diese Pilze noch viele Generationen später ein abnormes Wachstum aufweisen. Offensichtlich hat sich das Erbgut der Pilze verändert, und diese Veränderung wird an die Nachkommen weitervererbt.

Im Grunde hinterlassen diese Experimente mehr Fragen als Antworten: Was heißt es denn, wenn sich das Erbgut verändert? Was genau ändert sich? Warum vergehen, wie bei den Versuchskaninchen, Monate oder Jahre zwischen dem ersten Kontakt mit einer Krebs erregenden Substanz und dem Ausbruch des Tumors?

Die Frage nach einer Therapie, gar einem Medikament gegen Krebs stellt sich den Forschern nur am Rande. Fürs Erste wären sie froh, wenn sie die Krankheit nur verstehen könnten. 1953 bringen die beiden Wissenschaftler Francis Crick und James Watson Licht ins Dunkel, als sie Struktur und Aufbau des menschlichen Erbguts beschreiben sowie den Mechanismus, wie unser Genom von einer Zellgeneration an die nächste vererbt wird. Langsam setzt sich in der Wissenschaft die Erkenntnis durch, dass Gene für alles verantwortlich sind, was im Körper passiert – also auch für die Entstehung von Krebs.Im Jahr 1976 finden Forscher tatsächlich das erste Krebsgen – ausgerechnet im 65 Jahre zuvor entdeckten Rous-Sarkom-Virus. Sie geben ihm den wenig fantasievollen Namen src-Gen – src steht für die englische Übersetzung von Sarkom – und widmen sich sofort neuen Fragen.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Der Mensch, die selbst ernannte Krone der Schöpfung, hat von einem fischförmigen Kleintier vor Hunderten Millionen Jahren Anlagen geerbt, die sein Leben heute auf sehr unangenehme Weise bestimmen können)

Die wichtigste lautet: Wieso trägt ausgerechnet das Rous-Sarkom-Virus das fatale src-Gen, andere sehr ähnliche Viren jedoch nicht? Die faszinierende Antwort lässt dieses Mal nicht lang auf sich warten: Das src-Gen tritt nicht nur in dem Virus auf, sondern auch in den Hühnern selbst, und zwar in infizierten und in gesunden Hühnern. Es findet sich auch im Erbgut anderer Vögel, bei Emus und Fasanen, sogar bei Säugetieren – ob Maus, ob Mensch – und schließlich auch bei Fischen und Seeigeln. Die Vererbungslehre lässt dafür nur eine Erklärung zu: All diese Lebewesen müssen das src-Gen von ihrem letzten gemeinsamen Vorfahren, einem winzigen Organismus mit dem Namen Pikaia, geerbt haben, der vor 530 Millionen Jahren lebte. Das Rous-Sarkom-Virus hat sich dieses Gen offenbar nur von den Hühnern gestohlen und in ein aggressives Krebsgen verwandelt. Infiziert es nun ein Huhn, so mutiert das src-Gen des Huhns und lässt einen Tumor entstehen.

Faszinierend an dieser Entdeckung ist zum einen, dass der Mensch, die selbst ernannte Krone der Schöpfung, von einem fischförmigen Kleintier vor Hunderten Millionen Jahren Anlagen geerbt hat, die sein Leben heute auf sehr unangenehme Weise bestimmen können. Zum anderen kann Krebs nun nicht länger als Krankheit betrachtet werden, die von außen unseren Organismus überfällt. Vielmehr »trägt jede Zelle den Keim ihrer Vernichtung bereits in sich«, stellt der Mikrobiologe Michael Bishop düster fest, einer der beiden Entdecker des src-Gens. Der Keim der Vernichtung, die Gene, können nicht nur einzelne Zellen, sondern einen ganzen Organismus in sein Verderben treiben. Ein potentes Virus, aber auch eine Überdosis Strahlen oder Chemikalien reicht womöglich, um das Tumorwachstum auszulösen. Bis zum Ende der Achtzigerjahre haben die Forscher bereits fünfzig solcher potenzieller Krebsgene entdeckt.

Doch nicht nur mit einem ausgestorbenen schwimmenden Wurm haben wir mehr gemein, als uns lieb sein kann, sondern auch mit ordinärer Bäckerhefe. In ihrem Erbgut finden Forscher nämlich das sogenannte ras-Gen, ebenfalls ein Krebsgen, das zuvor im menschlichen Körper entdeckt wurde. Der gemeinsame Stammbaum von Hefe und Homo sapiens hat sich vor gut einer Milliarde Jahre verzweigt. So alt muss das ras-Gen also sein. Warum haben der Mensch und all seine Vorläufer über eine Milliarde Jahre hinweg diese tickende Zeitbombe mit sich geschleppt? Die Forscher müssen wieder eine Stufe tiefer hinabschreiten in die hochkomplexe Miniaturwelt der menschlichen Zelle, um die Antwort zu erhalten: in die Innenwelt der Gene.

Ein Gen besteht aus mehreren tausend Basen. Wie es der Teufel will, reicht die Veränderung einer einzigen Base, um ein gesundes ras-Gen in seine Krebs erregende Variante zu verwandeln. Es muss sich dabei um eine Art Schalter handeln, folgern die Forscher. Dieser Schalter wird beim gesunden Gen nur gelegentlich und kurz umgelegt, wenn der Körper schnell neue Zellen bilden muss, etwa um eine offene Wunde zu schließen. Beim mutierten Gen ist der Schalter permanent umgelegt, die entsprechende Zelle kann sich unbegrenzt teilen.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Es grenzt fast an ein Wunder, dass wir nicht viel öfter an Krebs erkranken)

Bis Mitte der Achtzigerjahre kann die Wissenschaft mit all ihren neuen Erkenntnissen immer noch keine neuen Krebsmedikamente vorweisen. Aber langsam entsteht ein Gesamtbild dieser Krankheit, und das Verständnis wächst, warum sie so schwer zu heilen ist.

In den folgenden Jahren gewinnt dieses Bild immer mehr Konturen und Schärfe. Es zeigt sich, dass manche Gene das Wachstum nicht beschleunigen, sondern verlangsamen oder sogar stoppen. Ebenso wie bei den Wachstumsgenen ist ihre Funktion in der Krebszelle gestört. Das Ergebnis: Die Zelle kann sich unkontrolliert vermehren. Sie gleicht einem Auto, das mit defekten Bremsen und einem Ziegelstein auf dem Gaspedal auf den Abgrund zurast. Auf dieser Amokfahrt überwindet sie eine Reihe weiterer Barrieren: Es gelingt ihr irgendwie, sich vor dem Immunsystem zu verstecken, der Polizei in unserem Körper. Ein gesunder Organismus prüft zudem bei jeder Zellteilung, ob das Erbgut korrekt auf die neue Zelle übertragen wurde. Wenn nicht, wird die Zelle in den Selbstmord getrieben – auch dieser Mechanismus ist bei Krebs außer Kraft gesetzt. Schließlich überlistet die Krankheit das innere Zählwerk, das jede Zelle enthält. Es verhindert beim gesunden Menschen, dass sich eine Zelle öfter als fünfzig- bis sechzigmal teilt. Krebszellen sind – jedenfalls theoretisch – unsterblich.

Unser Körper hat diese Barrieren offensichtlich genau deshalb aufgebaut, um Krankheiten wie Krebs zu verhindern. Wie sonst sollte ein System aus 100 Billionen Zellen funktionieren, wenn jede Zelle mit jeder Teilung beliebig Funktion und Gestalt verändern kann? Vor allem, wenn man bedenkt, dass unser Körper im Laufe des Lebens schätzungsweise zehn Billiarden Zellteilungen durchmacht. Zehn Billiarden – das sind 10000 Billionen oder zehn Millionen Milliarden, eine kaum vorstellbare Zahl. So gesehen, grenzt es fast an ein Wunder, dass wir nicht viel öfter an Krebs erkranken.

Anfang der Neunzigerjahre beginnen die ersten Pharmaunternehmen endlich, die neuen Forschungsergebnisse in Medikamente umzusetzen. 1995 äußert der amerikanische Krebsforscher Robert Weinberg deshalb, es gebe allen Grund, nun auf neue Heilmittel zu hoffen. »Über die Entstehung von Krebs haben wir eine Menge gelernt, sie gibt uns keine Rätsel mehr auf.« Wieder ein Experte, der die Komplexität der Krankheit unterschätzt hat.

Die ersten Krebsmedikamente dieser neuen Generation sind heute, gut zehn Jahre später, tatsächlich auf dem Markt. Aber die Entstehung von Krebs sei »nach wie vor das größte Rätsel«, sagt Harald zur Hausen. Er beschäftigt sich seit 1962 mit der Krankheit und leitete von 1983 bis 2003 das Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Zweifellos seien inzwischen viele Veränderungen im Erbgut bekannt, die zu Tumoren führen, sagt zur Hausen. »Aber diese Veränderungen erklären nicht, warum ein Krebs im Einzelfall auftritt. Fast alle Merkmale, die heute als krebstypisch gelten, können Sie in kleinem Umfang auch bei gesunden Menschen feststellen, ohne dass sie später an Krebs erkranken.« Auch die Ursachen von Krebs seien längst nicht geklärt. So heißt es in vielen Ratgebern und Broschüren, wer sich richtig ernährt – viel Obst und Gemüse und selten Fleisch isst –, kann sein Krebsrisiko deutlich senken. In Wahrheit lassen sich auf diese Weise gerade 10 bis 15 Prozent der Fälle von Dickdarmkrebs vermeiden, widerspricht zur Hausen. »Die restlichen 85 bis 90 Prozent bekommen den Krebs trotzdem.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: Der große Traum, eine Art Penicillin gegen Krebs zu finden, wird sich wohl nicht erfüllen)

«Etwas Ernüchterung hat sich auch hinsichtlich der viel gepriesenen neuen Medikamente Herceptin, Glivec und Avastin breitgemacht. Herceptin kam als neue Wunderwaffe gegen Brustkrebs auf den Markt. Es zielte auf eine bestimmte genetische Veränderung ab, die bei immerhin jedem fünften Fall von Brustkrebs das Wachstum von Krebszellen massiv ankurbelt. »Natürlich hatten wir gehofft, so alle Brustkrebs-Patientinnen mit dieser genetischen Veränderung zu heilen«, sagt Axel Ullrich, der das Medikament mitentwickelt hat und heute das Max-Planck-Institut für Biochemie in München leitet. »Tatsächlich sprechen nur etwa 20 Prozent der Patientinnen auf die Behandlung an.«

Das Medikament Glivec bekämpft ein Eiweiß, das bei einer Variante von Leukämie die weißen Blutkörperchen antreibt, sich unkontrolliert zu vermehren. Es liefert anfangs auch gute Erfolge, doch das Gen, auf das dieses Eiweiß zurückgeht, mutiert mit zunehmender Behandlungsdauer und wird irgendwann gegen Glivec resistent. Die Erfinder von Avastin hatten die plausible Idee, dem Tumor die Versorgung mit Nährstoffen zu kappen. Zunächst lässt Avastin den Tumor auch schrumpfen, dafür treibt er aber umso schneller Metastasen aus, sagt der Münchner Krebsforscher Axel Ullrich.

Der große Traum, eine Art Penicillin gegen Krebs zu finden, wird sich wohl nicht erfüllen. Dazu ist die Krankheit zu komplex: Nach neuerer Forschung müssen bis zu zwanzig Gene mutieren, ehe der Tumor zu wuchern beginnt. Diese Gene muss eine Therapie gleichzeitig angreifen, also mit mehreren Medikamenten oder Wirkstoffen.

»Wir brauchen nicht ein Glivec oder Herceptin, sondern Hunderte dieser Mittel«, sagt daher der Heidelberger Krebsforscher Otmar Wiestler. Und diese Mittel müssen massiv eingesetzt werden, damit die Krebszellen keine Zeit haben, ihre Gestalt so zu verändern, dass sie von den Medikamenten nicht mehr erkannt werden.

Eine Ursache für die vermehrte Entstehung von Tumoren in den Industrieländern werden auch noch so trickreiche Medikamente nicht abstellen: das zunehmende Alter der Menschen. Die Lebenserwartung steigt nach wie vor stark an.

Es existieren Statistiken, wonach ein heute geborenes Mädchen mit fünfzig Prozent Wahrscheinlichkeit mindestens hundert Jahre alt werden wird. Je länger aber die Zellen des Menschen leben, umso mehr Zeit haben sie, sich in Krebszellen zu verwandeln. Es dauert nämlich, bei manchen Tumorarten sogar zwischen dreißig und vierzig Jahren, bis die entscheidenden Gene einer Zelle mutiert sind und ein Tumor entsteht. Schließlich verändert sich die Zelle nicht mit dem Plan, zur Krebszelle zu mutieren. Es regiert das Prinzip Zufall, das einzige Ziel der Zelle lautet: Vermehre dich!

(Lesen Sie auf der nächsten Seite: So gesehen, ist die Krankheit nicht so teuflisch, wie sie oft beschrieben wird)

So gesehen, ist die Krankheit nicht so teuflisch, wie sie oft beschrieben wird. Sich der Umgebung anzupassen und sich zu vermehren, nach diesem Naturgesetz der Evolution richten sich alle Lebewesen. Darin bestand auch das Erfolgsrezept bei der Entstehung des Menschen. »Das ist das philosophisch Interessante an der Krankheit«, sagt der Münchner Biochemiker Axel Ullrich. »Derselbe Mechanismus, der den Menschen überhaupt erst ermöglichte, wird ihm beim Krebs also zum Verhängnis.«Warum schafft es dieser Mechanismus dann nicht, auch diese für den Menschen so verheerende Krankheit zu beseitigen? »Da sind die Interessen sehr gegenläufig«, erklärt Ullrich. Entscheidend sei die Geschwindigkeit, mit der sich die Evolution vollzieht. Sie ist von Lebewesen zu Lebewesen verschieden.

Bakterien etwa passen sich sehr rasch an, weil sie in der Lage sind, binnen Stunden oder sogar Minuten eine neue Generation heranzuziehen, mit veränderten Merkmalen. Deshalb müssen die Mediziner immer wieder neue Antibiotika entwickeln. Ähnlich verhält es sich mit Krebs: Krebszellen erneuern sich zwar nicht so rasch wie Bakterien, aber schneller als der Mensch, bei dem der Abstand zweier Generationen etwa dreißig Jahre beträgt. Daher sei kaum zu erwarten, dass unser Immunsystem die Krebszellen von selbst ausschalten wird, sagt Ullrich. »Letztlich muss man dem Immunsystem beibringen, wie es die Krebszellen erkennt.« Diesen Weg hält er für den vielversprechendsten, denn »unser Immunsystem ist immer noch der beste Therapeut«.

Es gibt sie nämlich, die Fälle von Krebspatienten, die gesund wurden, obwohl sie die Medizin als unheilbar abgeschrieben hatte. Die »Spontanheilungen« spielen sich bisher vor allem im Umfeld alternativer Heilmethoden ab, sagt Ullrich und fordert, diese Fälle genauer zu studieren. »Das ist nämlich kein Humbug. Das Immunsystem ist sicher über die Psyche ansprechbar.

Leider lässt sich der Effekt noch nicht gezielt einsetzen.« Immerhin gibt es heute ein Fach, das die Wechselwirkung von Körper und Geist bei Krebs untersucht. Keine Selbstverständlichkeit, wenn man an den jahrzehntelangen erbitterten Streit zwischen Schulmedizin und alternativer Medizin zurückdenkt. Eigentlich ist das sogar ein echter Erfolg, nicht nur im Kampf gegen Krebs.