Bevor Thuan Le anfängt, ihr Geld mit Nägeln zu verdienen, führt Tippi Hedren sie zum Essen aus. Es ist 1975, Hedren ist eine Hollywood-Berühmtheit, blond, schön, glamourös. Hitchcock hat sie zur Nachfolgerin von Grace Kelly auserkoren, für die Rolle in seinem Film Die Vögel hat Hedren einen Golden Globe bekommen.

Thuan Le ist kurz zuvor in die USA geflohen. Eine junge Frau, dünn, schwarzhaarig, drei kleine Kinder. Ihre Heimat Vietnam ist zerstört und ihr Volk traumatisiert von einem jahrzehntelangen Krieg. Nun lebt Thuan Le in »Hope Village«, einem Flüchtlingslager in Nordkalifornien. Hedren arbeitet dort als ehrenamtliche Helferin, die beiden begegneten sich, und irgendwann sagte Hedren, der Filmstar, zu Thuan Le, der Flüchtlingsfrau, sie solle sich melden, wenn sie einmal Probleme hat.

Als beide an einem späten Sommervormittag in einem Nobelrestaurant in Santa Monica sitzen, ist es das erste Mal, dass Thuan Le in den USA ein Restaurant besucht, sie ist sehr aufgeregt. Nach dem Essen geht Hedren mit Thuan Le in einen Schönheitssalon mit Nagelstudio, Thuan Le soll sich als Maniküristin bewerben. »Ich glaube, dass der Besitzer des Geschäfts mich nur eingestellt hat, weil er so viel Respekt vor Tippi hatte. Ich war die einzige Vietnamesin in dem ganzen Laden. Und ich konnte kaum Englisch.«

Ginge Thuan Le heute in einen Nagelsalon in Kalifornien, sähe sie sehr wahrscheinlich vor allem vietnamesische Frauen an den Nägeln feilen. Achtzig Prozent der Maniküristen in Kalifornien sind Vietnamesen. Im gesamten Land kommt etwa die Hälfte der Maniküristen aus Vietnam oder hat vietnamesische Vorfahren. Die Dominanz in der Branche ist in den USA so groß, dass Fachzeitschriften nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Vietnamesisch erscheinen. Auch in Deutschland ist ein großer Teil der Salons, die nur Maniküre und Pediküre anbieten, in vietnamesischer Hand, und die weltweit größte Firma für Nagelscheren gehört einem Vietnamesen.

Nun ist es nichts Ungewöhnliches, dass bestimmte Gruppen einen Markt dominieren: Filipinos sind weltweit gefragte Seeleute, Deutsche berühmt für ihre Maschinenbaukunst, es gibt sehr viele italienische Pizzabäcker und polnische Bauarbeiter. Doch meistens ergibt sich das aus Traditionen, der geografischen Lage oder durch den Bedarf an billigen Arbeitskräften. Nicht in der Nagelbranche: Maniküre ist kein essenzieller Teil der vietnamesischen Kultur, kein Erbe, das weitergegeben worden wäre von Generation zu Generation. Erst vor ein paar Jahrzehnten kamen die Vietnamesen in die Nagelbranche – und haben sie in ein gewaltiges Geschäft verwandelt.

Allein in den USA lag der Umsatz der gut 17 000 Nagelstudios 2014 bei mehr als acht Milliarden Dollar. Das ist eine Milliarde mehr als zwei Jahre zuvor. Legt man einen Durchschnittspreis von 25 Dollar zugrunde, werden in den USA pro Tag 8,8 Millionen Fingernägel gepflegt. Auch in Deutschland gibt es seit Jahren immer mehr Kosmetik-Institute und Nagelstudios, 2013 waren es etwa 49 000. Viele Nagelstudios tragen amerikanisch anmutende Namen wie »US Nails«, »Happy Nails« oder »Hollywood Nails«, oft sind deren Besitzer Vietnamesen.

»Als ich das erste Mal das Wort Maniküre hörte, wusste ich gar nicht, was das ist«, sagt Thuan Le. Wie alt sie heute ist, will Thuan Le nicht sagen. Über sechzig, das müsse reichen. Zweifellos ist sie nach wie vor eine schöne Frau, mit langen schwarzen Haaren, dunklen Augen und gepflegten Zähnen. Sie stammt aus der gehobenen Mittelschicht Vietnams, hat dort studiert und als Englischlehrerin gearbeitet und noch auf der Universität ihren Mann kennengelernt, einen Piloten der südvietnamesischen Armee.

Vietnam ist zu jener Zeit seit mehr als einem Jahrzehnt im Krieg. Kommunisten gegen Antikommunisten, der Süden gegen den Norden – und West gegen Ost, also die USA gegen China und die UdSSR. 1965 gehen die U.S. Marines in Da Nang an Land, in den folgenden Jahren sterben mehr als 50 000 US-Soldaten und drei Millionen Vietnamesen. Mit Bildern von Napalmbomben und entlaubten Wäldern verlieren die USA ihre Unschuld, und dann verlieren sie auch den Krieg. 1969 beginnt Präsident Nixon, US-Truppen abzuziehen, 1973 schließen die USA einen Waffenstillstand mit Nordvietnam. Im Land wird weitergekämpft, bis die nordvietnamesischen Truppen 1975 vor Saigon stehen.

Thuan Le lebt damals mit ihrem Mann auf einer Militärbasis, er ist Oberstleutnant der Luftwaffe. Als abzusehen ist, dass der Süden den Krieg verlieren wird, beginnt die südvietnamesische Regierung mit Hilfe der USA, Politiker, Unterstützer und Militärangehörige außer Landes zu bringen. »Die Luftwaffe hatte für die Frauen der Soldaten auch so ein Programm, die Männer aber sollten bleiben.« Doch Thuan Le will nicht von ihrem Mann weichen. »Wir haben das Land im letzten Moment verlassen.«

»Eines Tages habe ich gehört, dass eine Frau ins Lager kommt. Ein Filmstar, es hieß, dass sie uns Arbeit besorgen will.«

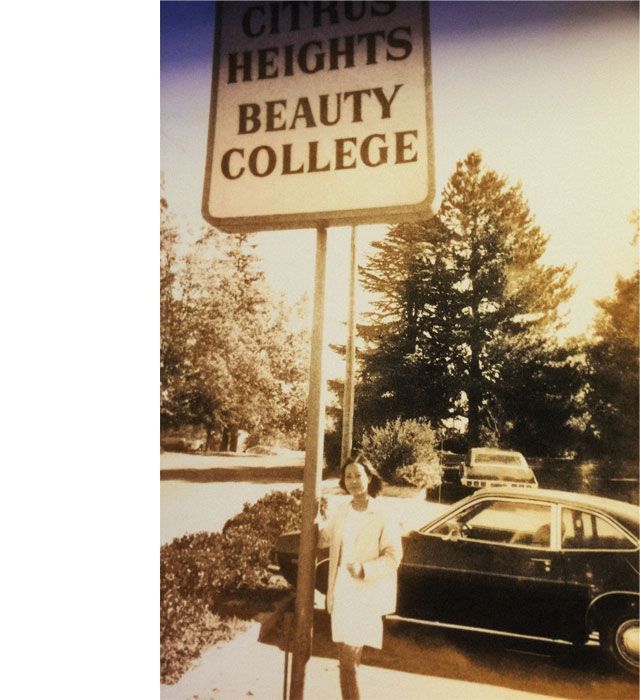

Thuan Le auf einem aktuellen Bild - und Tippi Hedren 2012 im Alter von 82 Jahren.

Thuan Le flieht mit ihrer Familie auf eine Insel vor der Küste Vietnams. »Am nächsten Morgen haben wir im Radio gehört, dass die Kommunisten Saigon eingenommen haben.« Irgendwie schaffen sie es mit einem alten Flugzeug bis nach Thailand, von dort bringen US-Truppen sie und andere Flüchtlingen nach Guam und schließlich in die USA. Insgesamt 130 000 Vietnamesen kommen in den Wochen und Monaten nach dem Fall von Saigon in die USA, aus Angst vor Repressalien der Kommunisten. Eilig bauen Behörden und Hilfsorganisationen Flüchtlingslager, eines davon ist Hope Village, ein ehemaliges Tuberkulose-Sanatorium in Nordkalifornien. Dort leben nun Thuan Le und ihre Familie. »Die Gegend war wunderschön. Man konnte die Berge sehen, und wir hatten ein Zimmer nur für uns, sogar mit Dusche.«

Aus der Mittelschichtsfrau Thuan Le ist ein Flüchtling geworden – das Essen ist rationiert, die Sprache fremd. Wie soll es weitergehen? Thuan Le besucht im Lager Näh- und Schreibmaschinenkurse, aber sie kann nicht folgen, zu schlecht ist ihr Englisch, zu viel hat sie zu tun mit ihren Kindern. »Eines Tages habe ich gehört, dass eine Frau ins Lager kommt. Ein Filmstar, es hieß, dass sie uns Arbeit besorgen will.«

Tippi Hedren ist heute eine Lady von über 85 Jahren. Ihre Haare sind immer noch platinblond, zuletzt war sie vor zwei Jahren in Deutschland und den USA in der Fernsehserie Cougar Town zu sehen. Auch ihre Tochter Melanie Griffith ist in Hollywood ein großer Name. Hedren verwendet die meiste Zeit und das meiste Geld für ihre Stiftung für Wildkatzen. Als nach dem Fall von Saigon 1975 Tausende von Vietnamesen auf der Flucht sind, fährt Hedren auf einem ausgemusterten australischen Militärschiff die Pazifikküste entlang und gibt Flüchtlingen Essen und Kleidung. Dann fängt sie an, ehrenamtlich in Hope Village zu arbeiten. »Wir wollten den Menschen helfen, ihren Weg in den American Way of Life zu finden«, sagt Hedren. »Zum Beispiel sind wir mit ihnen in Supermärkte gegangen. Die meisten kannten so etwas nicht, weil es damals keine Supermärkte in Vietnam gab.« Hedren begleitet Flüchtlinge auch zur Bank oder erklärt ihnen, wie sie den Führerschein machen.

»Tippi sagte uns, dass wir einen Job brauchen, sobald wir aus dem Lager rausmüssen«, erinnert sich Thuan Le. »Sie war wunderschön, sie hatte ein wunderschönes Lächeln, und als wir da standen, haben wir gemerkt, dass sie auch wunderschöne Nägel hatte. Ich sah sie an, und ich glaube, da hatte sie die Idee.«

»Meine Nägel waren lang und sehr bunt und sorgfältig manikürt«, sagt Hedren. »Ich dachte: Ha, das ist es – ich werde etwas ausprobieren!« Sie geht zu Larry Ward, dem damaligen Chef der Hilfsorganisation Food for the Hungry, die Hope Village betreibt, und stellt ihre Idee vor: Manikürekurse für die Frauen. »Das schien mir wie die perfekte Karriere. Das war kein Tellerwaschen oder Putzen – es ermöglichte Eigenständigkeit.«

Als Tippi Hedren den Vietnamesinnen ihre Idee erklärte, war Thuan Le nicht begeistert. »Wir haben uns angesehen und gesagt: Nägel machen? In Vietnam war das etwas für Leute, die keine Ausbildung hatten, die meisten von uns waren aber Frauen von Offizieren. Also sagte Tippi: Das ist ein toller Job! Ihr arbeitet in einem schönen Umfeld, und die Leute, denen ihr begegnet, sind nett und vielleicht sogar Filmstars. Und ihr verdient eigenes Geld.«

In den USA ist Maniküre Mitte der Siebzigerjahre noch ein Luxus. Tippi Hedren hat eine persönliche Maniküristin: Dusty. »Ihr gefiel die Idee mindestens so gut wie mir«, sagt Hedren. Einmal pro Woche fährt Hedrens Nagelpflegerin fortan nach Hope Village. Sie bringt Lack und Feilen mit, jede Woche steht ein anderer Arbeitsschritt an: Schneiden, Feilen, Lackieren. »An den Tagen dazwischen haben die Frauen geübt, an sich gegenseitig, manchmal auch an mir«, sagt Hedren. Sie hatte schon immer bunte Nägel, bis heute wechselt sie die Farben oft. So viele Farben in so kurzer Zeit wie damals hatte sie aber nie wieder. Als acht Wochen vorbei sind, organisiert sie einen Bus zu einer Beauty School in Sacramento.

»Jeden Tag mussten wir früh los«, sagt Thuan Le. »Und erst am Abend sind wir wiedergekommen. In der Nacht haben wir immer weiter zusammen geübt, Nägel, Handanatomie – und Sätze auf Englisch, damit wir am nächsten Tag mit den Kunden reden konnten.«

Nach 350 Schulstunden sind zwanzig Frauen übrig, die die Abschlussprüfung machen. So wie Tippi Hedren sich erinnert, haben alle bestanden.

Doch auch damals ist Flüchtlingshilfe kompliziert. Weil die kleinen Bungalows in Hope Village keine Heizungen haben, wird das Flüchtlingslager kurz vor dem Winter 1975 geschlossen. »Wir Frauen haben versucht, untereinander in Kontakt zu bleiben, aber das war nicht einfach«, sagt Thuan Le. Mit der Hilfe eines Cousins findet sie wenigstens ein kleines Zwei-Zimmer-Apartment in Santa Monica.

Und dann erinnert sie sich daran, was Hedren ihr kurz vor dem Abschied sagte: dass sie sich melden solle, wenn sie Probleme habe. Einen Tag später sitzen beide am Küchentisch von Thuan Le, eine Stunde lang feilt, poliert und lackiert Thuan Le die Nägel von Tippi Hedren. Die ist zufrieden – und so kommt es, dass Thuan Le mit Tippi Hedren in jenes Nobelrestaurant geht und fortan Maniküre macht. Am Anfang bekommt sie nur die Schichten, die niemand sonst will, aber Thuan Le arbeitet hart, baut sich ihren eigenen Kundenstamm auf und macht sich selbstständig. Heute nennt sie sich »Nail Artist«, immer noch poliert und feilt sie als freiberufliche Mitarbeiterin eines Nagelstudios die Nägel ihrer Kunden.

Thuan Le auf diese Art zu fördern »ist mit das Größte, das ich je getan habe – ohne dass ich währenddessen wusste, was ich tat«, sagt Tippi Hedren heute. Die Siebzigerjahre sind noch nicht zu Ende, als ihr klar wird: Diese Sache wird riesig. »Das ging wahnsinnig schnell, die Vietnamesen haben sich überall in den USA verteilt und Geschäfte eröffnet.«

Wenn jemand einen Job brauchte, riet sie: Mach Nägel!

Juni 1975: Thuan Le ist seit zwei Monaten in den USA und fängt ganz von vorne an.

Nicht alle Frauen aus der Gruppe um Thuan Le bleiben beim Nägelmachen. »Ein paar sind in Gegenden gezogen, die sozial schwächer waren«, sagt Thuan Le. »Dort gab es keine Kunden.« Doch viele beginnen, wie Thuan Le in Nagelstudios zu arbeiten, und ihr guter Ruf spricht sich herum. Immer mehr von ihnen machen sich selbstständig. Am Anfang sei sie in Santa Monica die einzige Vietnamesin gewesen, die Nägel gemacht hat, sagt Thuan Le. »Dann hat ein vietnamesisches Studio aufgemacht, dann noch eins und noch eins. Und 1982 ging der Boom richtig los.«

Viele der Flüchtlinge aus Vietnam fanden nach ihrer Ankunft Arbeit in der Elektrobranche, sie setzten in Fabriken Autoradios oder Haushaltsgeräte zusammen. Doch die Branche gerät Anfang der Achtzigerjahre in eine Krise, es gibt Massenentlassungen. »Meine Schwester hatte bei Motorola am Fließband gestanden«, sagt Thuan Le. »1982 wurde sie entlassen – und mit der Entschädigung hat sie einen Maniküre-Kurs bezahlt. So haben das damals viele gemacht.«

Das Nagel-Geschäft ist bis heute ideal für Migranten: Die Anfangsinvestitionen sind gering, Sprachkenntnisse kaum nötig, die Techniken lassen sich in kurzer Zeit lernen, oft ist der Beruf nicht geschützt, übrigens auch in Deutschland nicht. Und er lässt sich überall ausüben.

Dass damals gerade die Vietnamesen das Nagelgeschäft revolutionieren, hat aber auch kulturelle Gründe. »Sie wollten den Amerikanern auf keinen Fall zur Last fallen und unbedingt selbstständig sein«, sagt Tippi Hedren. Die Vietnamesen arbeiten hart und sie sind günstiger als die alteingesessenen Studios.

Gleichzeitig zieht die Nachricht vom lukrativen Geschäft immer weitere Kreise. »Eine Freundin von mir war so etwas wie eine Sozialarbeiterin für Flüchtlinge aus Vietnam«, sagt Thuan Le. »Wenn jemand einen Job brauchte, riet sie: Mach Nägel!«

Will jemand ein neues Studio aufmachen, dann leihen Verwandte und Freunde ihm das Startkapital. Und bald betreiben Vietnamesen nicht nur Nagelstudios, sie stellen auch das Zubehör her und eröffnen Schulen, die die Techniken unterrichten, etwa das Advanced Beauty College, gegründet von einem Freund von Thuan Le. Die Schule bietet Kurse auf Vietnamesisch, Zehntausende Maniküristen hat sie bis heute ausgebildet, ein Großteil von ihnen Vietnamesen oder vietnamesischstämmige Amerikaner. Von der Westküste greift der Trend aufs ganze Land über – mit jeder Vietnamesin, die das Nägelmachen lernt und dann umzieht, breitet sich das Netz der Salons weiter über die USA aus.

Es dauert nicht lange, da schwappt der Trend nach Europa über. Schnell zu lernende Jobs sind auch hier beliebt, und die perfekten Nägel der Hollywood-Diven sieht man ebenso auf Leinwänden in London, Brüssel und Berlin. Verwandte der vietnamesischen Einwanderer kommen aus Europa, lernen das Geschäft in den USA und bringen es mit zurück. In Deutschland ist der eigene Salon in den Neunzigerjahren eine gute Option für Vietnamesen, die einst als Gastarbeiter in die DDR gekommen sind und mit der Wende arbeitslos wurden.

Der Wettbewerb, der im Nagelgeschäft entsteht, hat natürlich Folgen: Fallende Preise werden an die Arbeiterinnen weitergegeben, sie leiden unter giftigen Dämpfen, endlosen Arbeitstagen und Lohndumping. Es gibt Berichte über Salons in den USA, die ihren Angestellten 66 Stunden Arbeit pro Woche abverlangen und ihnen pro Stunde nur 1,50 Dollar zahlen. Deutsche Konkurrenten werfen vietnamesischen Inhabern dagegen oft Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung vor.

Den Namen von Tippi Hedren kennen in der Branche noch heute alle Vietnamesen. Mittlerweile gibt es ein Stipendium für angehende Maniküristinnen, das nach ihr benannt ist. »Godmother of the Vietnamese Nail Industry« ist der dazugehörige Spitzname, unter anderem wird sie so an einem der kalifornischen Nagel-Colleges der ersten Stunde genannt, an denen es längst auch Kurse auf Vietnamesisch gibt. Hedren und die Vietnamesinnen der ersten Generation sehen sich regelmäßig, und einmal pro Woche geht Hedren zu einem Mann mit vietnamesischen Vorfahren, der ihre Fingernägel pflegt. »Wäre eine der Frauen von damals in meiner Nähe, würde ich natürlich zu ihr gehen«, sagt Hedren.

Thuan Le ist heute in Rente, trotzdem arbeitet sie an zwei Tagen in der Woche – weil sie es sonst vermissen würde. »Ich habe die guten Zeiten der Nagelbranche kennengelernt«, sagt sie. »Heute müssen die Maniküristen viel härter arbeiten, und das für viel weniger Geld.« Inzwischen drängen auch neue Gruppen in den Markt: Koreaner und Chinesen. In New York, der Stadt mit den meisten Nagelstudios in den USA, dominieren die neuen Gruppen schon die Branche. Sie bieten Maniküren im Schnitt für etwas mehr als zehn Dollar, die Hälfte des zuvor üblichen Preises. Es ist das gleiche Erfolgsrezept, mit dem einst die Vietnamesen den Markt revolutionierten.

Foto: Intertopics, privat

Foto: Leta Sobierajski