New York ist natürlich per se eine erhebende Stadt, aber ein wichtiger Grund dafür, dass man sich dort sehr oft glücklich bis euphorisch fühlt, hat damit zu tun, dass die Bewohner dieser Stadt das Komplimentieren zur Kunstform erhoben haben. Wohin man auch geht, was man auch tut, immer wieder sagt einem ein fremder Mensch etwas Nettes. Die Sneaker, die Tasche, die Tattoos, die Ausführung der Yogaübung, die Meisterung der fremden Sprache, alles kann zum Grund für ein Kompliment werden. »Oh, I love your necklace!« – »Oh, thank you!« Es ist nur eine Meinung, aber sie verändert alles. Es ist, als würde einem aus heiterem Himmel ein Blumensträußchen überreicht. Einfach so. Weil’s Freude macht. Weil’s schön ist. Und es ist schön. Und es macht Freude. Die Schritte werden ein bisschen leichter, der Rest des Tages ein bisschen heller, die nächste Hürde ein bisschen kleiner, die Liebe ein bisschen größer.

Szenenwechsel nach Unteroberursel oder Sonstwie-Deutschland. »Das ist ja eine … spezielle Jacke«, sagt die Frau, und die andere: »Ja, hast recht … ich bin auch noch unentschlossen, was ich von ihr halten soll.«

Oder so: »Hey, super Jacke!«, und die andere: »Echt? Ich weiß nicht … irgendwie finde ich, sie macht mich so breit.«

Oder so: »Tolle Jacke hast du an«, und der andere: »Du mich auch.«

Wäh-wäh.

Den Umgang mit Komplimenten hat in Deutschland niemand drauf. Man tut sich hier schwer damit, welche zu geben, und fast noch blöder stellt man sich dabei an, sie zu empfangen. Warum eigentlich? Aus Furcht, oberflächlich zu erscheinen? Ist dieser Dünkel immer noch so stark, dass man glaubt, es koste in den Augen des Gegenübers IQ-Punkte, wenn man sich für Äußerlichkeiten interessiert? Oder gar Mühe und Geld dafür aufwendet? Es ist schon seltsam: Einerseits will man sich abheben, seine Individualität betonen, seinen eigenen, wiedererkennbaren Stil haben, und gleichzeitig ist es wahnsinnig unangenehm, wenn man auf ein auffälliges Stück angesprochen wird.

Vielleicht herrscht auch einfach ein komisches Bild davon, welche Kriterien ein Kompliment genau erfüllen muss. Ehrlich sollte es sein, oder? Aber das ist genau das, was den Amerikanern vorgeworfen wird: dass sie eben nicht ehrlich sind, sondern nur aus Gefallsucht komplimentieren. Aber vielleicht ist der deutsche Begriff von Ehrlichkeit zu eng gefasst. Natürlich ist es besser, nicht zu sagen, die Frisur sei super, wenn man mit Mühe das Würgen unterdrücken muss. Aber es muss doch auch nicht die beste Frisur sein, die man je gesehen hat.

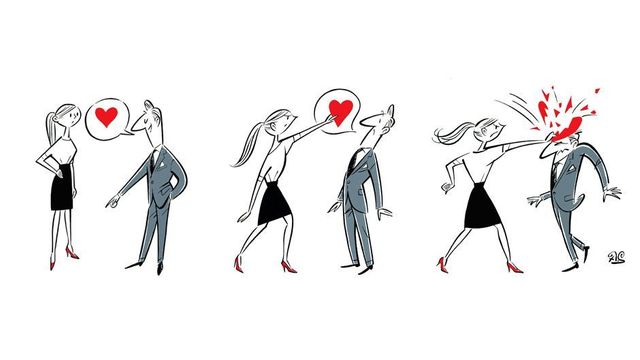

Komplimente schaffen eine positive Atmosphäre, sie erleichtern alles, was darauf folgt. Sie sind Zeichen dafür, dass gute, schöne, lobenswerte Dinge wahrgenommen werden. Es ist tief im Menschen verankert, nach Lob zu streben, und doch gehen die meisten so knausrig damit um, als wäre der Vorrat begrenzt. Dabei ist es eine Win-win-Situation: Der Empfangende kann sich über das Kompliment freuen und der Gebende darüber, dass er jemandem eine Freude gemacht hat – und fortan wahrscheinlich als »nett« oder »sympathisch« bezeichnet wird.

Natürlich gibt es Fallstricke. Komplimente sind enorm kontextabhängig: Einer Frau zu sagen, ihr Hintern sehe toll aus, KANN ein gutes Kompliment sein in der Bar um zwei Uhr morgens. Naturgemäß sind intergeschlechtliche Komplimente verzwickter, weil da der Verdacht naheliegt, es gehe um mehr als nur darum, freundlich zu sein. Genau das birgt aber auch Möglichkeiten: Wenn Sie als Mann einer Frau ein schönes Kompliment machen und sie danach komplett in Ruhe lassen oder gar verschwinden, dann wird diese Frau ein Leben lang für Sie schwärmen.

Wer keine Komplimente gibt, hat es sich ungemütlich eingerichtet in seiner Verkorkstheit. Noch schlimmer ist es aber, ein Kompliment nicht anzunehmen, es zu relativieren (»Das alte Ding?«), zu widerlegen (»Was? Ich hasse diese Hose, aber alle anderen sind in der Wäsche.«) oder zu ignorieren. Denn damit sagt man dem Komplimentierenden, seine Meinung sei falsch oder nicht wichtig, und er oder sie wird in Zukunft nicht so schnell wieder jemanden loben. Und unsere Welt wird noch ein bisschen trauriger. Es gibt also eine moralische Pflicht, ein Kompliment anzunehmen. Ein Lächeln, »Oh, thank you!« – easy as that.

Illustration: Akira Sorimachi