Da sitzt sie also, die millionenschwere Marke Malala: allein am Ende eines großen langen Raumes. Sie trägt ein knöchellanges buntes Kleid und eine passende Dupatta, einen Schal, den sie locker über ihren Kopf gelegt hat. Ihr Gesichtsausdruck: ungerührt. Sie wirkt ernst. Später im Gespräch wird sie ein paar Mal lächeln, aber sobald sich ihre Mundwinkel heben, hebt sie auch ihre Hand, um sie dahinter zu verbergen. Seit sie angeschossen wurde, sind einige Nerven ihrer linken Gesichtshälfte gelähmt. Ihr Lächeln ist schief, aber das soll man nicht sehen. Im Laufe dieses Tages mit ihr wird sich herausstellen, dass diese Handbewegung, mit der sie den Blick auf ihr Lächeln versperrt, ihr authentischstes Merkmal ist.

Es gab eine Zeit, da war sie einfach nur ein Mädchen. Ein Mädchen, das aus dem Swat-Tal in Pakistan stammt, das zur Schule gehen will und Ärztin werden. Das schüchtern lächelt, wenn man es fragt, was es denkt, und das sein Lächeln zeigt. Das war vor dem Anschlag.

Am 9. Oktober 2012 stoppt ein Talibankämpfer in Mingora ihren Schulbus und schießt ihr ins Gesicht. Da ist sie 15 Jahre alt. Beinahe verliert sie ihr Leben, wochenlang liegt sie im Koma. Als sie aufwacht, ist sie nicht mehr in Pakistan, sondern in Großbritannien. Und sie ist nicht mehr nur das Mädchen aus dem Swat-Tal, das zur Schule gehen will, sie ist jetzt eine Marke im Portfolio einer der größten Werbeagenturen der Welt.

Nichts außer diesem Sofa, zwei Sesseln und einem Tisch steht in diesem Raum. Es hallt, die Örtlichkeit im Westen Londons ist gemietet. Die Marke wohnt hier nicht, sie gibt hier nur Interviews, und sie sagt Sätze, die aus einer Pressemitteilung der Unesco stammen könnten. Aber sie erzählt auch Geschichten über sich, die intim klingen. Sie erzählt von den Schuhen, die sie sich aus dem Schrank ihrer Mutter leiht. Von Roger Federer und einem pakistanischen Cricket-Nationalspieler spricht sie und wird knallrot dabei, sie erzählt, wie schwierig es war, neue Freundinnen zu finden in der britischen Schule und dass sie sich im kurzen Rock der Schuluniform so unwohl fühlte, dass ihrer bis übers Knie verlängert wurde. Dann zupft sie ihre Dupatta zurecht und spricht wieder von ihrer Mission. Von den 66 Millionen Mädchen weltweit, die nicht zur Schule gehen. Und dass es nicht ihr Islam ist, der den muslimischen Mädchen das verbieten will. Ihre Sätze sind ein ständiger Wechsel aus Malala-Geschichten und gesellschaftspolitischem Manifest. Und das Mischungsverhältnis ist gut. Auffällig zu gut.

Malala ist nicht erst eine Symbolfigur, seit sie vor einem Jahr den Friedesnobelpreis zugesprochen bekam. Ihr Weg beginnt, da ist sie elf Jahre alt. Ihr Vater, ein Lehrer und Bildungsaktivist, richtet ihr ein Blog ein. Von Januar bis März 2009 schreibt Malala für die BBC von ihrem Leben als Mädchen im Talibangebiet, sie berichtet, dass man ihr verbieten will, sich zu bilden, dass man sie zwingen will, Burka zu tragen, und dass die Taliban vorgeben, religiös zu sein, aber nur Hass predigen.

Sie schreibt unter Pseudonym, aber bald kommt heraus, wer sich hinter Gul Makai verbirgt, und Malala erhält Morddrohnungen. Trotzdem sucht sie weiter die Öffentlichkeit, spricht sogar im Lokalfernsehen und fordert ihr Recht auf Bildung ein.

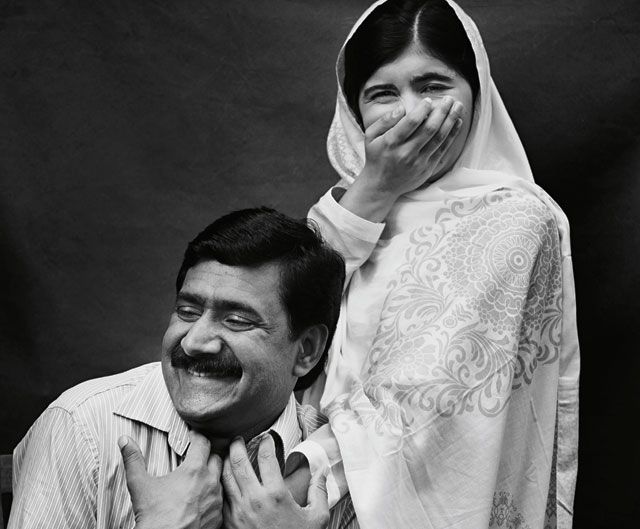

Beide, Vater und Tochter, legen großen Wert darauf, dass er sie nur beeinflusst habe, wie ein Vater eben seine Tochter beeinflusst, sie aber nie in diese Rolle gedrängt habe. Die Dokumentation Malala – Ihr Recht auf Bildung, die am 22. Oktober 2015 in die deutschen Kinos kommt und hier in den gemieteten Räumen bei London vorgestellt wird, beschäftigt sich mit dieser Frage: Hätte der Vater seine Tochter nicht zurückhalten müssen, sie schützen, statt sie noch zu ermuntern? »Als sie zwölf oder 13 war, war es schon schwierig, sie zu stoppen. Nun ist sie 18. Es ist fast unmöglich, sie aufzuhalten«, sagt Malalas Vater Ziauddin und lacht. Die Wahrheit ist wohl: Er hätte es gekonnt, aber er wollte nicht. Früh hat er die Wirkung eines Mädchens erkannt, das lernen will. Weil ein Mädchen, das für sich spricht, mehr Menschen für die Sache einnehmen kann als ein mittelalter Pakistani, der für junge Mädchen spricht.

Malala, das ist nicht nur eine junge Frau, das ist eine Legende. Ein Märchen. Vom Mädchen aus dem pakistanischen Hinterland, für das dort keine Schulbildung, dafür aber eine frühe Ehe vorgesehen war, zur jüngsten Friedensnobelpreisträgerin der Geschichte. Malalas Leben reichte schon mit 15 für eine Biografie. Und das Interesse der Welt reichte, um aus der Biografie einen Bestseller zu machen.

Malala ist viel wert. Ihr Verlag zahlte ihr für ihre Lebensgeschichte zweieinhalb Millionen Euro. Menschen weltweit spendeten allein im vergangenen Jahr mehr als drei Millionen Euro, weil Malalas Vision von einer Welt, in der alle Mädchen eine Schulbildung erhalten, sie überzeugt hat. Und Edelman, eine der größten Werbeagenturen der Welt, betreut Malala pro bono – und das ist weniger uneigennützig, als es klingt. Sich als Global Player für weniger Privilegierte einzusetzen, birgt einen großen Imagegewinn. Und der ist weit mehr wert als jedes Honorar. Alle unterstützen Malala – und alle haben was davon.

Und das Mädchen Malala, was will es selbst? Malala ist 15, als sie aus dem Krankenhaus kommt und in Birmingham ihr zweites Leben beginnt, wie sie es sagt. Und dieses zweite Leben ist wiederum aufgeteilt in zwei Leben: Im einen ist sie eine Schülerin der Edgbaston Highschool in Birmingham, die abends Hausaufgaben machen muss. Im anderen ist sie eine Aktivistin, mit Terminen überall auf der Welt. Was macht sie, wenn sie darauf mal keine Lust hat? Reden halten muss, aber lieber mit ihren Brüdern DVDs gucken würde? Malala gibt auf solche Fragen Antworten wie eine Diplomatin: »Die Projekte mit der Malala-Stiftung unterstütze ich immer in meinen Schulferien. Und ich habe ein großartiges Team, das sich darauf einstellt.« Ihr wurde ins Gesicht geschossen, sie ist fast gestorben, warum macht sie weiter? »Ich hätte aufhören können. Ich hatte das Schlimmste in meinem Leben gesehen, den Tod. An so einem Punkt musst du dich entscheiden, ob du aufgibst oder ob du weitermachst. Ich entschied: Ich bin stärker als der Hass. Ich mache weiter. Und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung und die Liebe all der Menschen, die mir jeden Tag Mut geben.« Wieder so ein Satz. Wer Malala zuhört, den wundert kaum noch, dass sie Der Alchimist von Paulo Coelho als ihr Lieblingsbuch bezeichnet. Sie selbst beantwortet kaum einen Satz ohne Pathos, alles ist bedeutungsvoll. Sie arbeitet mit Wiederholungen, mit Rhythmus, mit Pausen – selbst wenn sie darüber spricht, dass ihre Brüder gern Minecraft zocken, klingt sie wie Joachim Gauck. Wer ihr länger als eine Stunde zuhört, merkt, wie sich die Absätze wiederholen. Reden, ohne zu viel zu sagen: Diese Art zu sprechen hat Malala gelernt.

Früher redete sie anders, schüchterner, nicht jeder Satz war griffig, sie plauderte, sie sagte etwas und nahm es dann wieder zurück, sie lachte zwischendurch, schaute woandershin. Früher durften Reporter sie in ihrem Haus in Birmingham treffen, es gab Tee und Kekse. Heute läuft alles über Edelman. Schon im November 2012, also noch vor der ersten Nominierung zum Friedensnobelpreis, wird aus dem Mädchen Malala eine Marke. Fünf Mitarbeiter der Image-Schmiede Edelman sind seitdem für Malala abgestellt. Ihre Aufgabe: »strategische Beratung«. Malala ist jetzt kein Mädchen mehr, das jedem ohne Gegenleistung von seinem Leben erzählt. Sie ist jetzt eine Aktivistin, die die Mächtigen der Welt trifft. Als sie 2014 den Friedensnobelpreis gewinnt, ist das keine Überraschung, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Die Strategie ist aufgegangen.

Edelman betreut internationale Konzerne wie Starbucks und Microsoft und kümmert sich darum, dass Marken so gesehen werden, wie sie es wollen; dass sie nachhaltig wirken, sympathisch sind, und vor allem glaubwürdig. Die Marke Malala Yousafzai steht gut da. Ihre Geschichte hätte sich kein Werber besser ausdenken können. Die Markteinführung ist längst gelungen. Die Positionierung der Marke auf dem Markt auch. Die Glaubwürdigkeit der Marke ist sehr hoch. Mitfühlpotenzial: mega. Aber was Marken auch brauchen, ist Schutz. Sonst bedient sich jeder an ihnen.

Er habe kein Problem damit, wenn Malala sich einen Freund suche, sagt ihr Vater. Darauf Malala: »Er weiß, dass ich das nicht mache, deswegen sagt er das so locker.«

Als Malala am 15. Oktober 2012 im Queen Elizabeth Krankenhaus in Birmingham eingeliefert wird, brauchen die Ärzte keine 24 Stunden, um ein Blog einzurichten, auf dem sie über Malalas Zustand informieren. Ein halbes Jahr vorher hatte das Krankenhaus diese Station, die sich auf schwerste Kopfverletzungen durch Schusswunden spezialisiert hat, erst eröffnet. Die berühmte Patientin soll hier die beste Behandlung bekommen. Und jeder soll das mitkriegen. Die Ärzte listen Malalas Verletzungen auf, die Maßnahmen, die sie treffen, und immer wieder den aktuellen Status der Patientin. Malala ist zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre alt, ihre Eltern sind in Pakistan zurückgeblieben, sie ist allein und liegt im Koma. Ob sie Gegenstand eines Krankenhausblogs sein will, konnte sie nicht gefragt werden.

In dem Monat, in dem Malala eine Marke der Agentur Edelman wird, hören die Ärzte auf zu bloggen. Obwohl sie noch viele weitere Wochen im selben Krankenhaus behandelt wird. Und von den Spenden, die seit Malalas Einlieferung gesammelt wurden, heißt es nun, Malala entscheide, wie sie eingesetzt würden, sobald sie das könne. Bilder, auf denen Malala desorientiert in einem Krankenhausbett liegt und ein Tuch nicht nur ihre Haare, sondern auch die Geräte verdeckt, die an ihren Kopf angeschlossen sind, gibt es nun auch keine mehr. Oder anders: Es gibt sie, aber sie erscheinen nicht mehr im Blog des Krankenhauses. Sie werden später Teil des Dokumentarfilmes. Da zahlen die Leute wenigstens, um die Bilder zu sehen.

Nach Malalas Entlassung aus dem Krankenhaus absolviert sie erst einmal keine öffentlichen Auftritte mehr. Natürlich möchte die Welt diese junge Frau sehen, der ein Taliban ins Gesicht geschossen und die das wie durch ein Wunder überlebt hat: Wie sieht sie jetzt aus? Kann sie überhaupt gehen? Bleiben Narben im Gesicht? Kann sie wieder richtig reden? Und was hat sie an? Malala beantwortet diese Fragen – aber so, dass es auch ihr nutzt: indem sie eine Rede vor den Vereinten Nationen hält.

Als Obama sie ins Weiße Haus einlädt, stellt sie Bedingungen an das Treffen – und macht diese auch öffentlich. Es dürfe nicht nur ein Fototermin sein. Eine Schlagzeile wie »Präsident zeigt sich mit geheiltem Mädchen« will sie nicht. Es müsse ein politisches Treffen sein, sie wolle ihre Meinung sagen. So eine Zeile wäre nach ihrem Geschmack: »Pakistanische Aktivistin Malala Yousafzai spricht mit dem US-Präsidenten«. Obama ist einverstanden. Aber er lädt seine Frau und seine älteste Tochter Malia dazu. Am Ende heißt es: »Malala Yousafzai trifft Familie Obama im Oval Office«. Immerhin. Sie hat einen Nachnamen. Und das Treffen fand im Amtszimmer statt.

Malala baut ein Netz auf: Der frühere britische Premier Gordon Brown, der sich dafür einsetzte, sie nach Großbritannien zu holen, bezeichnet sich heute stolz als ihren Freund, Angelina Jolie meldet sich und will Malalas Hilfsfonds unterstützen, die Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg kommentiert viele ihrer Posts – immer mit einer Liebeserklärung. Dieses Netz, diese Glaubwürdigkeit, diese Story ist wertvoll.

Mit Geld kennt sich Edelman aus. Für Starbucks hat die Agentur einen Drei-Punkte-Plan erarbeitet: Vergrößern, verändern, verbinden. Starbucks suchte neue Märkte, bekam ein neues Logo und eine neue Story: Die Kette präsentierte sich sozialer, sie unterstützte von nun an Hilfsprojekte in der jeweiligen Nachbarschaft. Bloß nicht wirken wie der gierige Global Player, eher so wie der Kaffeeladen von nebenan, der seine Kunden mit Namen anspricht. Im Jahr nach diesen Umstellungen stiegen die Einkünfte um elf Prozent. Manchmal muss man nur das, was schon da ist, anders verpacken, um die Gewinne zu maximieren. Malala lernte, Pakete zu schnüren. Wortpakete. Mit einem guten Mischungsverhältnis von Ich-Informationen und politischen Botschaften.

Die Finesse liegt im Detail. Auf den ersten Blick erkennt man es nicht, aber wenn man Malalas Reden über Jahre verfolgt, offenbart sich ihre Professionalität. Es ist der 12. Juli 2014, Malala wird an diesem Tag 17 Jahre alt, sie verbringt ihn bei den Eltern der von Boko Haram entführten Mädchen in Nigeria.

Malala sitzt in einem Raum voller trauernder Männer und Frauen, deren Töchter von der radikalen Terrorgruppe gefangen gehalten und vergewaltigt werden, wenn sie nicht schon tot sind. Ein Vater möchte sich Malala vorstellen, seinen Namen schafft er, aber als er den Namen seiner Tochter sagen will, bricht seine Stimme weg. Er vergräbt das Gesicht hinter seinen Händen, sein Oberkörper hebt und senkt sich mit jedem Schluchzen. Malalas Vater Ziauddin weint auch, aber leise, ratlos, die Tränen kullern ihm über die Wangen. Mittendrin in diesem Stuhlkreis sitzt das Mädchen Malala. »Ich wünsche mir dieses Jahr zu meinem Geburtstag, dass meine Schwestern in Nigeria endlich freikommen.« Sie gibt ihren Geburtstag für ein bisschen Weltöffentlichkeit für Nigeria. Auf dem Nachrichtenkanal ABC werden es 2:34 Minuten sein, auf CNN 1:47 Minuten, in den deutschen Abendnachrichten taucht sie nicht auf; es ist der Tag vor dem WM-Finale gegen Argentinien, Israel fliegt Luftangriffe auf Gaza, und Angela Merkel äußert sich erstmals zur Abhöraffäre um ihr Handy. Für Afrika ist in 15 Minuten Tagesschau heute kein Platz.

An Malala liegt es nicht. Ihr Auftritt ist perfekt. Und das klingt zynischer, als es soll. Denn dass Malala an das glaubt, was sie sagt, steht außer Frage. Und dass sie eine der wenigen ist, die nach Nigeria reisen, statt nur einen Tweet mit dem Hashtag #bringbackourgirls abzusetzen, muss man ebenfalls anerkennen. Allerdings soll dieser Besuch eben auch unbedingt gesehen werden, gesendet, geteilt.

Ihren 18. Geburtstag verbringt Malala Yousafzai im Libanon, in einem Ort nahe der syrischen Grenze. Dort, wo ein Großteil der vom Krieg geflohenen Syrer lebte. Sie eröffnet dort eine Schule. Ihre Geburtstagstorte hat die Form dieser Schule und auch ihre Farbe. So schneidet Malala also einen grauen Quader an, bevor sie eine kleine Rede hält: »Heute, an meinem ersten Tag als Erwachsene, appelliere ich an die Führer der Welt: kauft Bücher, nicht Waffen.« Und spätestens jetzt wird klar, das Paket aus dem vergangenen Jahr wurde noch mal genauso geschnürt: ein bisschen Geburtstagskind, ein bisschen Politik. Wieder ist es das gleiche Prinzip: Ihre Sätze enden mit einer politischen Botschaft, aber sie beginnen mit einem »Ich« und allem, was dieses »Ich« impliziert: Mädchen, mutig, Muslimin mit Bildungsdrang und Freiheitssehnsucht.

Die leere Halle in London füllt sich. Journalisten sind geladen, um mit Malala, ihrem Vater sowie dem Regisseur des Dokumentarfilms, Davis Guggenheim, zu sprechen. Und nachdem Malala erklärt hat, worum es ihr bei diesem Dokumentarfilm geht, nämlich den Islam als eine Religion des Friedens zu zeigen, und ihr Vater gesagt hat, worum es ihm geht, nämlich dass er leichte Schuldgefühle hatte, die aber eigentlich ungerechtfertigt sind, weil er ja nicht anders handeln konnte, sagt die Produzentin des Films, Laurie MacDonald, was sie damit erzählen will, was sie in dem Mädchen und seiner Familie sieht: »Wir hören täglich Nachrichten über Terrorismus und andere negative Dinge. Und dann ist da diese wunderbare muslimische Familie mit diesen wunderbaren Kindern, die genauso sind wie unsere.« Malala ist eine Marke, aber je bekannter sie wird, je mehr Leute mit ihr zusammenarbeiten, je mehr Menschen sie an sich ranlässt, desto mehr verliert sie die Deutungshoheit über sich selbst. Für die Produzentin ist sie eine Vorzeige-Muslimin, der der Westen das Glück zur Verfügung stellt.

Was der Dokumentarfilmer Davis Guggenheim in Malala sieht, zeigt der Film. Dass er teilweise ein Zeichentrickfilm ist, liegt nicht nur daran, dass man Vergangenes darstellen wollte und dafür eine Bildsprache brauchte. Es ist auch die Möglichkeit zu abstrahieren, zu heroisieren. Da hält die Zeichentrick-Malala eine Fahne in den Wind, die Fahne der Bildung für Mädchen. Dann wird sie angeschossen, eine Waffe fällt in den Zeichentrickstaub, Malala lässt die Fahne los und sinkt ebenfalls im Staub zusammen. Natürlich um später aufzuerstehen. Es ist der nächste Schritt: von Malala zur Marke zur Marienfigur.

Malala ist heute 18, eine erwachsene Frau, die mehr Berater als Freundinnen hat. Hinter der eine der größten Imageberaterfirmen der Welt steht. Der Vorwurf, Malala werde von ihrem Vater gelenkt, ist geradezu naiv. Sie wird gelenkt von Menschen, die von dem Mädchen Malala stärker abstrahieren können, als der eigene Vater das je könnte. Die globaler denken als ein Lehrer aus Pakistan. Die digitaler denken als einer, der – wie wir im Film lernen – nicht weiß, wie man einen Tweet absetzt.

Ist Malala also nur eine Marionette, die zwar Gutes tut, aber dabei nicht frei ist? Wurde sie durch diesen frühen Friedensnobelpreis ihrer Kindheit beraubt? Bedauert sie, ihn gewonnen sie haben? Sie sagt Nein. Sie habe selbst entschieden, was sie tun will. Auch damals, mit elf Jahren. Sie sagt, sie habe beschlossen weiterzumachen, nach dem Attentat mit 15 Jahren. Sie sagt, sie schreibt ihre Reden selbst, übt sie selbst und meint jedes Wort so, wie sie es sagt. Überblickt sie noch all die Pakete, die in ihrem Namen gepackt werden? Geht das überhaupt?

Und so ist Malala nicht nur ein Mädchen und eine Marke, sondern hat auch ein subversives Moment. Denn jeder, der daran zweifelt, dass diese junge Frau wirklich für sich selbst spricht, muss sich fragen lassen, warum? Muss hinter jeder jungen Frau, die etwas zu sagen hat, jemand stehen, der viel besser weiß als sie, was sie sagen will? Und selbst wenn: Ist nicht tatsächlich Bildung der beste Schutz gegen Fremdbestimmung? Malala ist eine Marke, die selbst dann überzeugt, wenn man Zweifel hat.

Fotos: Getty, Corbis