Die grüne Fee wächst in einem eigenen Beet. Jene giftige Pflanze, aus der Absinth gemacht wird. »Grüne Fee« nannte man den Likör wegen der Halluzinationen, die sein Rausch hervorbringt. Ohne Absinth gäbe es vermutlich nur die Hälfte der klassischen französischen Literatur, aber es ist ein Nervengift; wer zu viel davon trinkt, schneidet sich schon mal ein Ohr ab, wie van Gogh. Lange war Absinth verboten. Beinahe hundert Jahre lang, bis 2011.

Ohne Absinth gäbe es auch die Baumbar in Aubagne nahe Marseille nicht. Guillaume Ferroni führt sie, und er zieht seinen Absinth im darunterliegenden Kräuterbeet. Ferroni ist gelernter Barkeeper, aber inzwischen ist er auch Schlossbesitzer und Forscher, der aus eigenen Kräutern eigenen Pastis mixt, den er in der eigenen Bar im eigenen Schlosspark ausschenkt. Im Land des Pastis wird so einer schnell zur Legende.

Eine lange Holztreppe führt zwischen den Kräuterbeeten hinauf zur »Bar Dans Les Arbres«. Die Baumbar hängt in vier Metern Höhe zwischen vier Pinien. Bei Wind wackelt sie ein wenig, erst recht, wenn in heißen Sommernächten vierzig Leute vor der Theke stehen. Ein Hügel schützt sie vor dem Mistral, der aus dem Rhônetal in die Provence bläst. Nur bei Regen bleibt die Bar geschlossen.

Die Baumbar liegt im Park von Creissauds, einem bürgerlichen Schloss, 200 Jahre alt, dreißig Minuten mit dem Auto von Marseille nach Osten. Drei Papageien sitzen in den Bäumen, sie sind aus einem Zoo geflohen. Ferroni hat das Schloss vor knapp zwanzig Jahren günstig aus einer Konkursmasse herausgekauft und renoviert, es beherbergt heute einen Sportclub, Büroräume und vier Fremdenzimmer, die Ferroni im Sommer vermietet. Auch ein kleines Baumhaus mit Gästebett – und dieses Baumhaus brachte ihn vor fünf Jahren auf die Idee mit der Baumbar.

Ferroni ist Botschafter für die Likörmarke Lillet in Bulgarien. Botschafter nennt man das, wenn jemand für besondere PR-Veranstaltungen eingeflogen wird, weil Geld keine große Rolle spielt und der Getränkekonzern mit den bestmöglichen Drinks werben möchte. Ferroni gehört eine weitere Bar in Marseille mit dem Namen »Carry Nation«, deren Adresse niemand veröffentlichen darf, man bekommt sie erst, wenn die Reservierung per Telefon akzeptiert wurde und man versprochen hat, sie nicht weiterzugeben. Ihr Eingang liegt versteckt hinter einem Schrank in einem Kiosk. Auch diese Bar ist wie die Baumbar in ganz Frankreich ein Begriff. Mit anderen Worten: Guillaume Ferroni hat genug Geld, um sich seine große Leidenschaft leisten zu können.

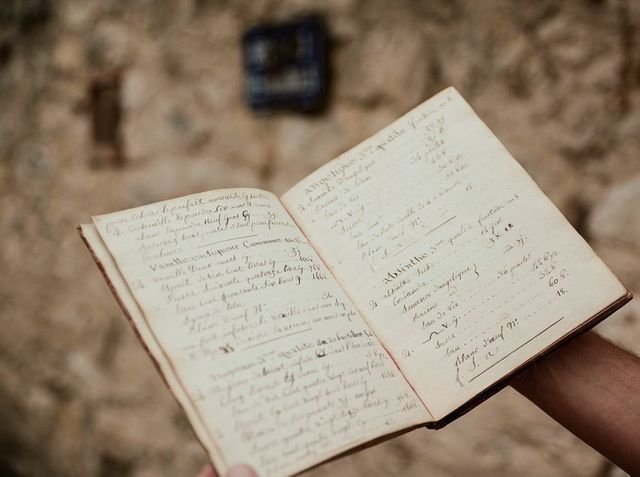

Ferroni steht immer seltener selbst hinter dem Tresen, seitdem er begann, 250 Jahre alte Rezeptbücher zu kaufen, also aus einer Zeit, in der Liköre noch als Medizin galten. Ein Eau verte aus dem Revolutionsjahr 1789 hat er darin gefunden, das im Ruf stand, Cholera zu heilen. Zwei Jahre lang hat er an einer modernisierten Mischung herumgedoktert, ihm schwebte eigentlich nur eine Art Chartreuse vor, bis ihm plötzlich ein Pastis gelang, mit 65 Prozent Alkohol im Fass, 45 Prozent dann in der Flaschenabfüllung. Ein Jahr lang lagert der Pastis in vier Eichenfässern. 10 000 Flaschen produziert Ferroni in diesem Herbst und verkauft sie für 42 Euro pro Stück. Das ist eine kleine Menge, sie reicht für die Baumbar und die Geheimbar in Marseille, ein paar Flaschen exportiert er außerdem an Kollegen in London und Andorra. Rum und Whisky macht er auch selbst, Ingwerbier ebenfalls, aber der Pastis de Marseille aus dem eigenen Kräutergarten ist Ferronis Meisterstück.

Bis zu siebzig verschiedene Kräuter, Heilpflanzen und Gewürze können in einem Pastis stecken. Die meisten Mixturen werden geheim gehalten, bekannt ist: Anis und Lakritz gehören unbedingt hinein. Sternanis stammt in der Regel aus China, Vietnam oder der Türkei, Lakritzesaft aus dem syrischen Süßholzstrauch. Estragon, Koriander und Fenchel, auch Melisse lassen sich deutlich herausschmecken, andere Bestandteile weniger.

Absinth ist sehr dominant im Geschmack und kommt normalerweise in keinen Pastis. Als man Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte, dass Absinth das Nervensystem schädigt, und den gleichnamigen Likör verbot, kam Henri-Louis Pernod als Erster auf die Idee, Anis statt Absinth in den Kräuterlikör zu mischen – von Pastis spricht man auch als falschem oder kastriertem Absinth.

Der giftige Wirkstoff im Absinth heißt Thujon, der auch im Wermut oder der gewöhnlichen Heckenthuja vorkommt. Ferroni hat ausgerechnet, wie giftig er tatsächlich ist: »Um Halluzinationen zu verursachen, müsste man schon drei Flaschen Absinth trinken. Das schafft kein Mensch.« Ferroni meint, es seien die französischen Winzer gewesen, die hinter dem Absinth-Verbot von 1915 steckten. Nach der Reblausplage im 19. Jahrhundert hatte es dreißig Jahre lang wenig Wein gegeben, und die Franzosen waren auf den Geschmack von Absinth gekommen. Als sich die Weinberge erholt hatten, stockte der Weinabsatz – eben bis Absinth verboten wurde. Gleich als nun vor fünf Jahren das Verbot aufgehoben wurde, begann Guillaume Ferroni damit zu experimentieren. Bis heute mixt er Absinth in seinen Pastis – als Einziger in ganz Frankreich.

Fünfzig Millionen Flaschen Pastis trinken die Franzosen jährlich, es sind vor allem alte Leute. In den Cafés von Marseille trinken sie ihn ab mittags vor dem Essen, dazu und danach. Und am Abend genauso. Eigentlich immer. Pur trinkt ihn in Frankreich allerdings kein Mensch. 45 Prozent sind viel zu stark für einen Aperitif. Wenn man ihn im Verhältnis eins zu fünf mit Wasser mixt, wird er süffig und hat nur mehr so viel Alkohol wie mancher Weißwein. Der Pastis von Pernod trägt den Namen 51. Ein zweiter von Ricard, der Vrai Pastis, folgte 1932. Beide teilen sich bis heute die Marktführerschaft. 1975 hat die Firma Ricard Pernod übernommen, später auch die Whisky-Destillerien Chivas Regal und Glenlivet, die Champagnermarken Perrier-Jouët und Mumm, Havana-Club-Rum und Absolut-Wodka. Heute ist die Ricard-Gruppe der zweitgrößte Spirituosenhersteller der Welt, hinter dem britischen Konzern Diageo, der Smirnoff und Johnnie Walker im Portfolio hat. Allerdings stagniert der Pastis-Absatz.

Jedes Mittelmeerland kennt seinen eigenen Anisschnaps, die Türkei etwa den Raki. Nordeuropäische Länder haben üblicherweise keinen Sinn für einen Aperitif. Pernod Ricard versucht in China Marktanteile mit Grüntee-Whisky zu gewinnen, in England mit Erdbeer-Wodka, aber die Hoffnung auf einen boomenden Pastis-Export hat man in Frankreich aufgegeben.

Guillaume Ferronis Pastis schmeckt intensiver als der industriell hergestellte von Ricard oder Pernod, in den nur getrocknete Kräuter gelangen, das ist selbst beim teuren Edel-Pastis »Henri Bardoin« der Fall. Ferroni verwendet nur frische Kräuter, ein halbe Stunde nach dem Zupfen liegen sie schon in Alkohol. Er macht auch kein Geheimnis aus den Zutaten, bei ihm sind es nur heimische: Absinth, Myrte, Thymian, wilder Fenchel, großer und kleiner Oregano, grüne Minze, Pfefferminze, Salbei, Lorbeer, Majoran, Rosmarin, Kamille, Melisse, Ysop (das kommt auch in den Chartreuse) und Serpolet, Sand-Thymian. Sogar von Anis und Lakritz hat er eine französische Unterart gefunden, die in seinem Beet wächst. Er verwendet nur gute Blätter. Die schlechten sowie die Stängel wandern in den Kompost. Denn natürlich ist bei Ferroni alles bio und ungespritzt.

Lillet gehört Pernod Ricard, und der Lillet-Botschafter Ferroni wird auch öfter für Veranstaltungen im Pastis-Museum auf einer Privatinsel der Familie Ricard vor Marseille gebucht. Dabei ist der Produzent Ferroni ja ihr eigener Konkurrent. Aber jemand, der die Blätter seiner Kräuter selbst zupft – den empfindet ein Imperium wie Pernod Ricard nicht als Bedrohung.

Inzwischen haben Sterneköche den Pastis von Guillaume Ferroni entdeckt. Der Schnaps passt gut zu Meeresfrüchten, Shrimps und Jakobsmuscheln, man kann Hühner mit ihm über Nacht marinieren oder Fischsaucen und Fonds mit ihm abschmecken. Ferroni mixt auch Cocktails mit seinem Pastis: »Green Beast« und »Mauresque«. Eiswürfel dürfen nie zu seinem Pastis ins Glas, weil Kälte die Anisaromen zerstört. Mehr als einen sollte man nicht trinken, wenn man mit dem eigenen Auto nach Aubagne in die »Bar Dans Les Arbres« gekommen ist – denn nach dem zweiten verbringt man die Nacht im Zweifel auf der Wache.

Fotos: Benjamin Béchet