Alexis de Tocqueville, der 1831 im Auftrag der französischen Regierung Amerika bereiste, hatte eine Vision. In einer Demokratie wie den USA seien kulturelle Hervorbringungen immer ungestüm, unvollkommen und verwegen. Eine rohe Wucht zeichne diese Kunst aus. Alexis de Tocqueville hatte Pop gesehen. Und zwölf Jahre vor dieser Reise notierte ein unbekannter Besucher der USA, dass sich die Sklaven in New Orleans abends auf einer Wiese treffen »and rock the city with their Congo dances«.

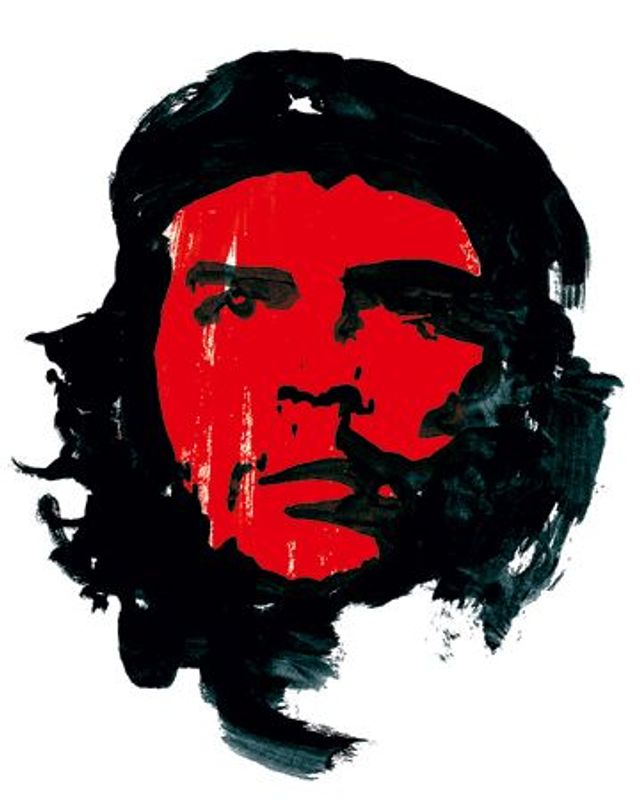

Rock the city! 1819! Wir könnten 2019 »200 Jahre Pop« begehen – und nun soll Schluss sein? Wo bleibt da der Geschäftssinn, die eigentliche Triebfeder des Pop? Wir leben ja schon seit 1945 im selbst gemachten Paradies. Unsere Hochkultur finanzierten wir mit Steuermitteln, während im geschmähten Pop nur die Stärksten und Dümmsten überlebten – was manchmal gleichbedeutend war mit: den Besten. Als man Miles Davis fragte, was er sich wünschen würde, wenn er drei Wünsche frei hätte, bellte er: »Ich habe nur einen Wunsch: ein Weißer zu sein!« Aber er ging nicht zum Chirurgen, sondern auf die Bühne. Und Lou Reed sang: »I wanna be black, I wanna be like Martin Luther King and get myself shot in spring …« Die Utopie des Pop hatte immer das Ziel, alles zu haben, und zwar sofort und auf einmal, ein weißer Neger zu sein, ein linker Millionär, ein friedfertiger Terrorist, ein Kamel, das im Cadillac durchs Nadelöhr fährt.

So eroberte Pop die Welt. Jahrtausendealte Drohungen halb toter Götter zählten nicht mehr, weil selbst unsere Goldenen Kälber im Rhythmus der TV-Staffeln getaktet sind. Okay, die Sache mit den Eisbären und den Gletschern und der Maya-Prophezeiung ist ernst, aber auch dafür haben wir uns den passenden Popstar zugeteilt: Herr, Obama Dich unser.

Nein, Pop hat sein eventuell vorhandenes utopisches Element keineswegs verloren, nur weil Michael Jackson nach Elvis’ Tochter auch noch dessen Tod abgegriffen hat. Stand der Typ nicht eh für alles, was in der Welt schiefläuft? Eine multideformierte Persönlichkeit! Und schon ewig keine Hits mehr! Die Wahrheit ist: Pop hat keine Utopie und braucht auch keine.

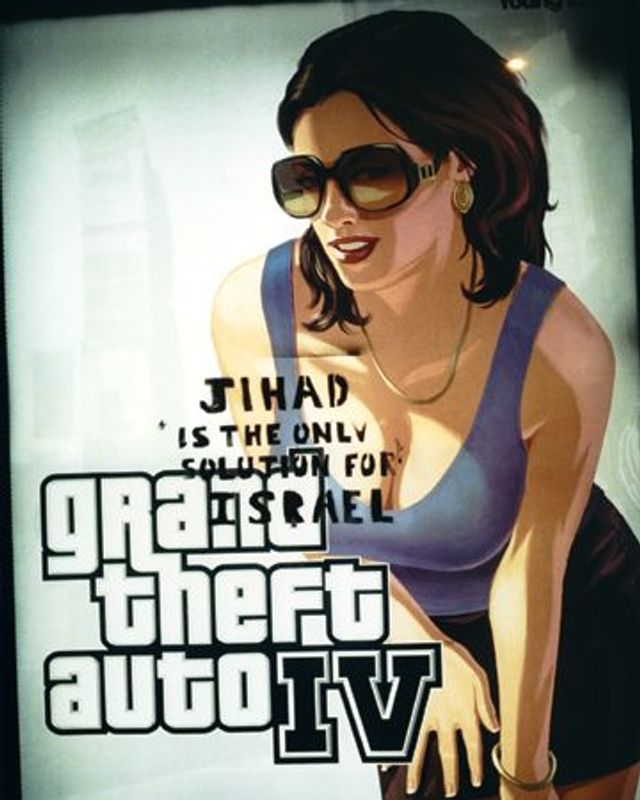

Pop hat höchstens eine Vision. Schon Tocqueville durfte sie sehen: Es ist die Vision, dass alle Menschen die City mit ihrem Tanz zum Rocken bringen können. Pop ist ein demokratischer Feldversuch, der Milliarden Menschen einer Musik, Malerei, Literatur aussetzt, die sie großteils selbst gestaltet haben. Im Lande Pop liegen die Produktionsmittel erstmals in der Menschheitsgeschichte wirklich in den Händen der Massen. Und die machen täglich Gebrauch davon. Dass dabei auch ein Haufen Mist rauskommt, ist klar. Wir sind ja größtenteils verwegen, ungestüm, voll roher Wucht.

(Karl Bruckmaier lebt in München und verwandelt Literatur von Elfriede Jelinek, Peter Weiss oder Alexander Kluge in Hörspiele. Er schreibt seit 25 Jahren für die SZ über Pop.)