SZ-Magazin: Herr Roth, es heißt, der bedeutendste lebende amerikanische Schriftsteller sei ein schwieriger Mensch, der niemals lacht, seinen Ruhm verachtet und Interviews für Blödsinn hält, weil man sich über Literatur ohnehin nicht sinnvoll unterhalten könne.

Philip Roth: Ich weiß, was die Leute reden. Bin ich schwierig?

T.C. Boyle hält Sie für einen Mönch, der immer nur die Arbeit im Sinn hat.

Ich arbeite doch schon gar nicht mehr so viel wie früher. Vor eineinhalb Jahren bin ich nach New York zurückgezogen und gehe erst jeden Morgen eine Stunde schwimmen, im Athletic Club am Central Park, bevor ich mittags mit dem Schreiben beginne, abends gehe ich sogar aus. Auf dem Land in Connecticut tat ich das nie, da habe ich oft bis spätnachts gearbeitet. Und ich vertrödle immer noch viel zu viel Zeit mit Baseball, obwohl ich mir inzwischen nur noch die letzte Stunde eines Spiels im Fernsehen anschaue; das stillt meine Sucht und lässt mir genug Zeit zum Lesen nachts. So ganz ohne Baseball wäre das Leben dann doch zu hart. Nein, ich will ganz gewiss kein Mönchsleben führen.

Aber Sie machen sich nichts aus Ihrem Ruhm.

Sehen Sie, mit dem Ruhm verhält es sich so: Tagsüber erledige ich meine Arbeit, abends treffe ich drei-, viermal die Woche irgendjemanden oder gehe ins Kino oder Konzert und lege mich dann schlafen. Ruhm spielt in meinem Alltag also gar keine Rolle.

Die Menschen erkennen Sie. In Ihrer Heimatstadt Newark ist sogar eine Straße nach Ihnen benannt.

Nachts werden in dieser Straße Drogen verkauft, und tagsüber sollte man die Gegend auch lieber meiden – Newark besitzt die dritthöchste Kriminalitätsrate in den USA. Sogar der Bürgermeister, der damals die Rede auf mich hielt, sitzt mittlerweile im Gefängnis. Dabei war er gar kein schlechter Kerl, ich hatte eine Menge Spaß mit ihm am Tag der Einweihung. Er konnte sich einfach nicht beherrschen und musste auch ein bisschen stehlen: Er hat seiner Freundin Stadtgrundstücke verkauft.

Fühlen Sie sich gar nicht geehrt?

Doch. Durchaus.

Würden Sie lieber von der Öffentlichkeit ganz zurückgezogen leben, wie J. D. Salinger oder Thomas Pynchon?

Ach, Salinger hat sich doch gar nicht im eigentlichen Sinne zurückgezogen, er hörte lediglich auf, Schriftsteller zu sein. Vielleicht schreibt er sogar noch, aber er veröffentlicht jedenfalls nichts mehr. Das ist eine wirklich erstaunliche Entscheidung für einen Schriftsteller mit solchen Fähigkeiten. Und Pynchon läuft doch die ganze Zeit hier in der Upper West Side herum.

Kennen Sie Thomas Pynchon etwa?

Wir sind einander nie vorgestellt worden, aber ich erkenne ihn unten auf der Straße, jemand hat ihn mir einmal gezeigt. Pynchon ließ sich wirklich sein Leben lang nicht fotografieren und gab nie Interviews.

Beneiden Sie ihn?

Ein wenig vielleicht. Aber die Frage stellte sich mir gar nicht, als ich mit dem Schreiben begann. Interviews zu geben galt damals als vernünftig. Also gab ich Interviews und gebe sie noch. Einige wenige.

Die Frage, die Sie in Interviews stets am meisten nervt, gleich zu Anfang: Gibt es Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und der Hauptfigur Ihres neuen Romans?

Also schön: Ich war auch ein guter Junge, ebenso zielstrebig wie Marcus in dem Roman Empörung, aber ich kannte keinen solchen Konflikt mit meinem Vater oder den Lehrern am College. Natürlich komme ich aus ähnlichen Verhältnissen wie er, jüdisches Kleinbürgertum, und besuchte zur gleichen Zeit ein College in einer Kleinstadt. Der Vater eines Freundes war Metzger, daher hatte ich ein wenig Ahnung vom Schlachten und machte nun den Vater meiner Hauptfigur zum koscheren Metzger. In Brooklyn brauchte ich dann nur mehr unzählige Lammkeulen einzukaufen, um alles Weitere zu lernen. Es ist in allen Romanen also stets das Gleiche: Aus Versatzstücken der eigenen Vergangenheit entstehen vollkommen neue Identitäten.

Wie kommen Sie auf die Ideen zu Ihren Büchern?

Seit den Neunzigerjahren habe ich viele Romane mit völlig unterschiedlichem geschichtlichem Hintergrund geschrieben. Eines Tages habe ich mich gefragt, über welche interessantere Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ich eigentlich noch nichts veröffentlicht hatte und bin dabei auf die Fünfzigerjahre und den Koreakrieg gestoßen. Ich ging damals in einer konservativen Kleinstadt aufs College. Der Krieg begann im Juni 1950, ich beendete das College im September und war mir sicher, eingezogen und getötet zu werden. Nicht so sehr, um mich besser zu erinnern, sondern eher um zu sehen, ob der Stoff nicht eine Geschichte abwirft, habe ich deswegen einige Sachbücher gelesen. Sechs, sieben Bücher – da hinten im Regal stehen sie noch. Zur gleichen Zeit lief ein Dokumentarfilm über den Koreakrieg im Fernsehen, Der vergessene Krieg, ich sprach mit Freunden über die Zeit, und auf einmal entstand die Idee zu diesem Jungen und seinen Nöten mit Familie und Mädchen.

Zuallererst fällt Ihnen also immer eine Hauptfigur ein?

Bei diesem Roman nicht, da ist mir zuerst der geschichtliche Rahmen eingefallen, was natürlich sehr ungewöhnlich ist: der Krieg, eine Jahreszahl, die ich mit besonders strengen Regeln und Repressalien an meinem College verbinde, die Haltung junger Menschen in jener Zeit. Vor diesem Hintergrund tauchte dann allmählich die Geschichte dieses Jungen auf.

Sie schreiben ungeheuer viel, einen Roman pro Jahr.

Eine Seite am Tag, das ist mein Ziel, gelegentlich erreiche ich das auch, an guten Tagen schaffe ich zehn. Natürlich ist das dann nur ein Entwurf, den ich am Ende nochmals überarbeite, bis zu vier-, fünfmal. Gerade sitze ich an einem vierten Durchgang und weiß schon, dass noch einer fällig wird. Ab dem dritten Durchgang macht das Schreiben langsam Spaß.

Und davor?

Ist es harte Arbeit. Aber mit jedem Durchgang werden die Dinge klarer, die Intensität nimmt zu, die Seiten werden lebendiger.

Wann erstellen Sie eine genauere Struktur der Handlung oder Figuren?

Gar nicht.

Wie bitte?

Erschreckt Sie diese Vorstellung?

Tolstoi hat sämtliche Handlungsstränge für Krieg und Frieden auf einem einzigen Schmierzettel untergebracht. Aber Sie verzichten gänzlich auf jegliche Gliederung, nicht einmal eine Skizze, ein Diagramm, ein Schmierzettel?

Jeder arbeitet anders. Als ich mit dem Schreiben begann, machte ich noch solche Skizzen, schrieb eine Art Handlung auf. Ich hatte noch nicht gelernt, meiner Intuition zu vertrauen und mich auf spontane

Einfälle während der Arbeit zu verlassen.

Sie meinen, die Handlung Ihrer Romane entsteht ganz allmählich, Seite um Seite?

Ich vertraue ganz auf plötzliche Einfälle und arbeite mich Wort für Wort vor. Manchmal mache ich mir Notizen, um ein Detail später nicht zu vergessen.

Wussten Sie zu Beginn Ihres neuen Buches auch noch nicht, dass der Protagonist im Verlauf der Geschichte sterben würde?

Nicht am Anfang. Wenn ich einen Roman beginne, kenne ich niemals sein Ende – das beunruhigt mich selbst jedes Mal. Ich beginne jedes Buch mit der Beschreibung der misslichen Lage, in der sich der Protagonist befindet, im Fall von Empörung also mit Marcus’ Verhältnis zu seinem Vater, dann seiner Situation auf dem College, seinen Zimmerkameraden, mit dem Mädchen. Ich ahnte bald, wo und mit wem im Buch die Konflikte ausgetragen würden. Irgendwann während des Schreibens stellte ich fest, dass sich alles gegen Marcus entwickelte und er in Korea sterben müsste. Ich hörte zu der Zeit auch ständig so eine Radiosendung, in der die Namen und das Alter im Irakkrieg gefallener Soldaten vorgelesen wurden, 19, 20 Jahre jung. Die Sendung hat mich krank gemacht. Vielleicht gab diese Sendung auch den Ausschlag, Marcus sterben zu lassen.

Steht der Koreakrieg in Ihrem Buch stellvertretend für den Irakkrieg?

Nein, überhaupt nicht. Mich interessiert nur, wie das Leben eines dieser Soldaten ausgesehen haben könnte, die mit 19 in irgendeinem Krieg sterben.

Hat der Irakkrieg Sie vielleicht zum Nachdenken über den Koreakrieg angeregt?

Unbewusst könnte das passiert sein, ich glaube es allerdings nicht.

Sie reden in Ihren Interviews nicht gern über Literatur.

Das stimmt nicht. Ich mag es nur nicht, wenn man die Dinge zu stark verallgemeinert und vereinfacht oder alles Mögliche in meine Romane hineininterpretiert.

Einen Verallgemeinerungsversuch will ich dennoch wagen: Ist Empörung ein Roman über Unterdrückung und Rebellion in einer zivilisierten Gesellschaft?

Ganz schön große Wörter für so ein kleines Buch. Ich würde eher sagen: Es geht um einen unerfahrenen Jungen, der im Konflikt mit dem Vater, den Lehrern am College, seinen Kameraden steht. Er rebelliert auch gar nicht, er kotzt dem College-Leiter lediglich auf den Teppich und begeht am Ende einen dummen Fehler, wird der Schule verwiesen und zur Armee eingezogen. Es ist ein Buch über das große Pech eines jungen naiven Mannes.

Sie meinen, Ihr Buch hat gar keine Botschaft über das Erwachsenwerden?

Doch, das vielleicht schon, aber diese Botschaft ist eher ein Nebenaspekt des Romans. Ich habe nie beabsichtigt, eine Geschichte über das Erwachsenwerden zu schreiben. Ich verfolge nie irgendwelche Absichten mit meinen Romanen. Ich versuche in all meinen Büchern lediglich, mir eine Geschichte so detailliert vorzustellen und sie so präzise zu beschreiben, wie es mir nur möglich ist. Was danach passiert, liegt nicht in meiner Macht. Sobald ich das Manuskript aus der Hand gebe, ist der Leser frei, damit zu tun, was ihm beliebt.

Sie haben also nichts dagegen, wenn die Leser alle möglichen Botschaften in Ihren Büchern finden?

Man kann alles Mögliche aus Büchern herauslesen, jeder Mensch liest ohnehin anders. Als ich an der Universität unterrichtete, versuchte ich meinen Studenten noch beizubringen, wie man eine Geschichte richtig liest. Aber als Schriftsteller beschäftige ich mich nicht mit Debatten um irgendwelche Botschaften. Es geht beim Schreiben nicht um Botschaften. Beim Schreiben geht es eher darum … An dieser Stelle höre ich lieber auf.

Warum schreiben Sie?

Heute bleibt mir ja gar nichts anderes mehr übrig. Ich habe es so lange getan, dass ich ohne das tägliche Schreiben einen Schock erleiden würde.

Wie ein Drogensüchtiger beim Entzug?

Oh ja. Schreiben ist eine ganz tief sitzende Gewohnheit geworden, die offenbar einige psychische Bedürfnisse erfüllt, die ich habe. Ich würde gern aufhören, um ehrlich zu sein. Schreiben wird ja nicht einfacher mit dem Alter. Im Gegenteil: Ich verfüge nicht mehr über die Ausdauer, die ich mal hatte. Ich würde mich gern zu Ruhe setzen und Golf spielen, wie jeder normale Geschäftsmann. Aber ich kann es nicht. Der Drang zu schreiben hat nicht nachgelassen. Schriftsteller gehen selten in Rente. Sie mögen ihre Fähigkeiten einbüßen, ihre Kraft, aber selten sagen sie: Bis hierhin und nicht weiter gehe ich. Ich wüsste gar nicht, wie ich meine Zeit anders nutzen sollte, wie ich mich anders nutzen sollte.

Ihr Pensum ist im Alter etwas geringer geworden.

Auch nicht unbedingt, nur die Dicke meiner Bücher. In den Neunzigerjahren schrieb ich viel längere Bücher, 150 000 Wörter lang, heute reichen mir oft schon 50 000 Wörter. Ich mäßige meine Ideen.

Vergessen, verlieren Sie sich beim Schreiben?

Glücklicherweise vergesse ich mich selbst im Bewusstsein des Schriftstellers. Ich habe schallisolierte Fenster, bei der Arbeit könnte ich nicht einmal eine Katze in meiner Nähe ertragen. Ich konzentriere mich auf die Arbeit, wie jeder Handwerker. Das ist nichts Besonderes beim Schreiben.

Die Protagonisten Ihrer sechs letzten Romane sterben allesamt am Ende.

Und in meinem nächsten Roman, der in den USA bald erscheint, übrigens schon wieder. Im übernächsten, an dem ich grade sitze, überlebt mal einer, allerdings schwer gezeichnet.

Hilft Schreiben gegen die Angst vor dem Sterben?

Sicherlich. Wenn ich schreibe, lebe ich. Mein Freund Saul Bellow sagte sogar, für jeden Schriftsteller sei es unmöglich, in der Mitte eines Romans zu sterben. Ich weiß, was er meinte. Sechs meiner engsten Freunde sind in den letzten zwei Jahren gestorben, mein bester Freund erst vor zwei Monaten. Die Reihen lichten sich. Ja, Schreiben bringt sicherlich auch eine therapeutische Wirkung mit sich, weil man sich verliert. Aber natürlich schreibe ich nicht deswegen.

Warum also schreiben Sie Geschichten wie Empörung?

Für das Buch hatte ich ursprünglich einen anderen Titel vorgesehen. Dann habe ich die Passage geschrieben, in der Marcus die chinesische Nationalhymne singt – die Hymne war in den USA der Vierzigerjahre ja einmal sehr gängig, als China und die USA gegen den gemeinsamen Feind Japan kämpften. Beim Abschreiben der Hymne bin ich plötzlich über das Wort »Empörung« darin gestolpert. Schreiben ist ein ständiger Akt der Entdeckung. Man entdeckt Wörter, ein Schriftsteller entdeckt sein eigenes Buch während des Schreibens. Tolstoi wird es nicht anders ergangen sein, trotz Gliederung oder Diagramm.

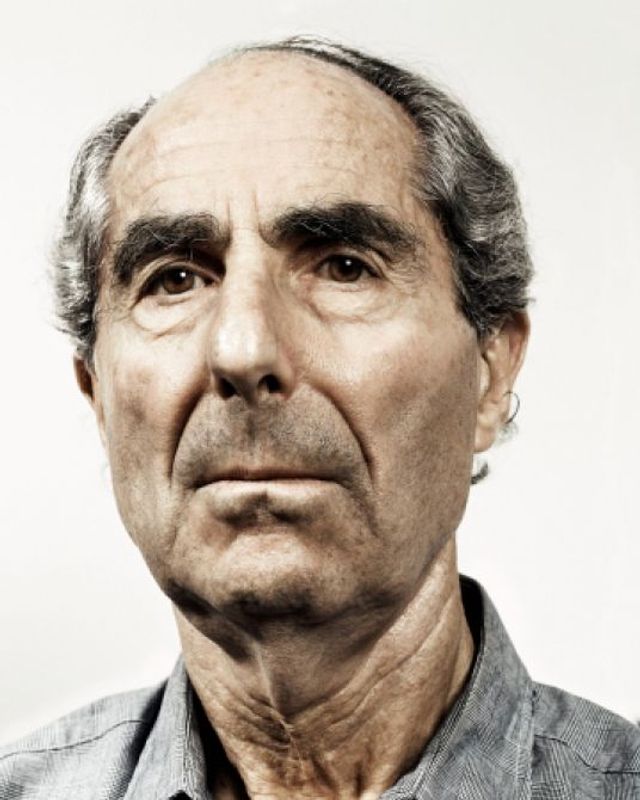

Auf einen Schlag weltberühmt wurde der amerikanische Schriftsteller Philip Roth vor 40 Jahren mit seinem Roman "Portnoys Beschwerden", den viele als vulgär empfanden. Roth gilt als heißester Kandidat für den Literaturnobelpreis. "Empörung" ist sein 29. Roman und erscheint im Hanser Verlag.

Foto: Olaf Blecker