Oscar Wilde hätte sich, wäre es Ende des 19. Jahrhunderts technisch machbar gewesen, die Zornesfalte glätten lassen, seine Schlupflider zum Verschwinden gebracht und sich als Luxus ein paar Einlagen für einen knackigeren Hintern gegönnt. Sein Werk aber hätte in der Weltliteratur an Rang eingebüßt.

Die Bereitschaft, gegen die Natur zu handeln und Äußerlichkeiten so hoch zu bewerten, wäre im Widerspruch gestanden zur Erwartung an den Dichter, innere Schönheit zu schaffen. Man hat Wilde seinen Ästhetizismus auch so nicht verziehen. Den trieb er mit Das Bildnis des Dorian Gray auf die Spitze: der Geschichte jenes Jünglings, der für immer schön bleibt und dessen Porträt an seiner Stelle altert. »Nur Niedere urteilen nicht nach dem Augenschein. Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren«, heißt es im Roman. Zu viel für die sinnenfeindliche viktorianische Gesellschaft: Einer, der schreibt, Denken mache hässlich, weil »man ganz Nase oder Stirn oder sonst etwas Grässliches« wird, provozierte sie aufs Äußerste. Dabei hat Wilde nur den wahren Skandal benannt, der seit Anfang der Menschheit die Arbeit am Körper hervorruft: die ungleiche Verteilung von Schönheit und die Kränkung der Vergänglichkeit. Die Sehnsucht, attraktiv zu sein und gemäß dem jeweiligen Ideal perfekt auszusehen, der Wunsch, hängende Mundwinkel anzuheben, fehlende Brüste existent zu machen, lässt sich nicht als »Zeitgeist« abtun. Der Mensch formt und stylt sich seit je. Angeborene Schönheit ist kein großzügig verteiltes Geschenk, Grazie erreicht man meist auf künstlichem Weg. Zu den körperlichen Disziplinierungsmaßnahmen gehören schon der durchgestreckte Rücken, der aufrechte Gang und am andern Ende der Skala weggelaserte Krähenfüße und eine operativ verkleinerte Nase. Für eine erotische Ausstrahlung kleidet man sich entsprechend, trägt Farbe auf, lässt sich die Zähne bleechen und die Lippen aufspritzen.

Obwohl im Detail oder großumfänglich jede und jeder Hand an sich legt, um sich zu verschönern: Spätestens beim Wie und Wieviel wissen alle, was richtig und falsch ist. Man verurteilt es – wenn nicht offen, dann insgeheim –, sollte jemand größeren ästhetischen Aufwand betreiben. Es gibt eine moralisch-ethische Grenze, die schnell so empfindlich berührt ist wie ein freigelegter Zahnhals: Nicht von Schönheitsstreben, sondern von Schönheitswahn und Körperkult ist dann die Rede, von denen die postmodernen Gesellschaften befallen seien.

Man braucht wertende Begriffe, die eindeutig negativ sind und die Gegenwart als narzisstisch und oberflächlich bezeichnen. »Körperkult« kritisiert, dass der Körper anstelle der Religion zur sinnstiftenden Instanz geworden ist. In dem Wort schwingt mit, dass wir uns von der unverfälschten, guten Natur entfernt haben. Natürliche Schönheit wird zur Antithese des Körperkults. Es ist moralisch besser, Körbchengröße AA oder eine Knolle im Gesicht zu haben als Brüste wie Katie Price oder eine Nase wie Michael Jackson.

Als Zweites verortet die Rede vom »Schönheitswahn« die von ihm Befallenen in den Bereich der Psychopathologie. Menschen, die sich schön operieren lassen, sind nicht normal. »Psychotherapie mit dem Skalpell» nennt es Naomi Wolf in ihrem Buch Der Mythos Schönheit. Nun mag es kranke Fälle geben wie die Schönheits-chirurgie-Junkies, die sich wieder und wieder unters Messer legen. Sie sind selten – und müssen trotzdem herhalten als typische Beispiele für den »grassierenden« Schönheitswahn. Was ist denn unter ästhetischen Gesichtspunkten »normal«? Ist es normaler, sich eine Warze entfernen zu lassen und abstehende Ohren zu korrigieren als Fett absaugen und sich ein chemisches Gesichtspeeling verpassen zu lassen? Ist dies wiederum unnormaler, als sich die Haare an den Beinen zu rasieren?

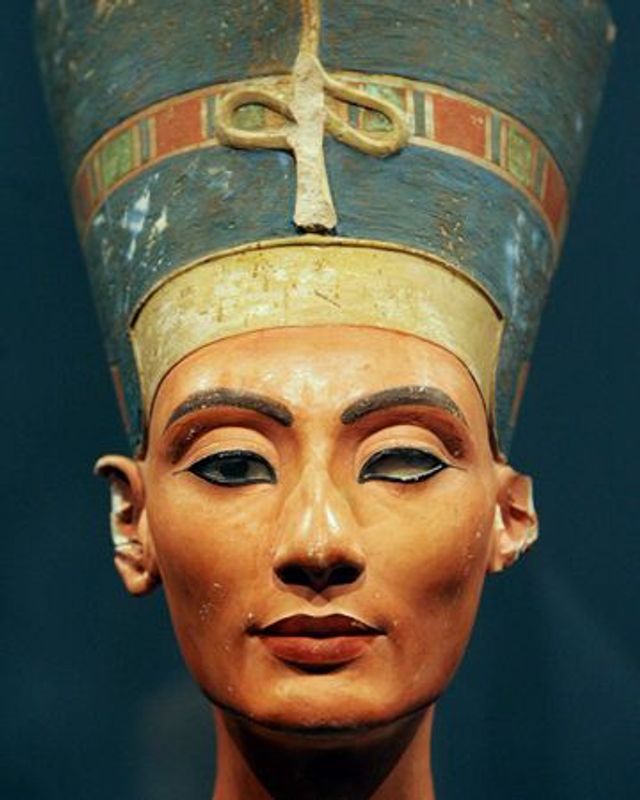

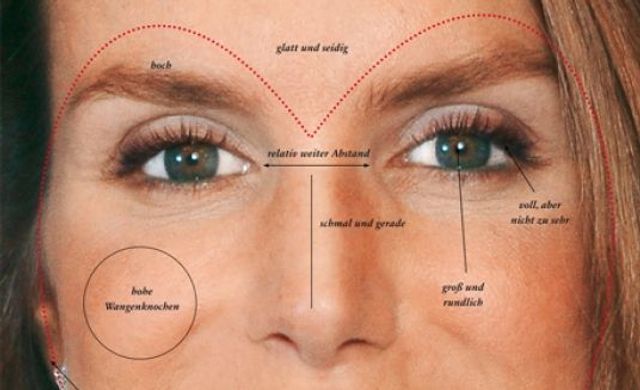

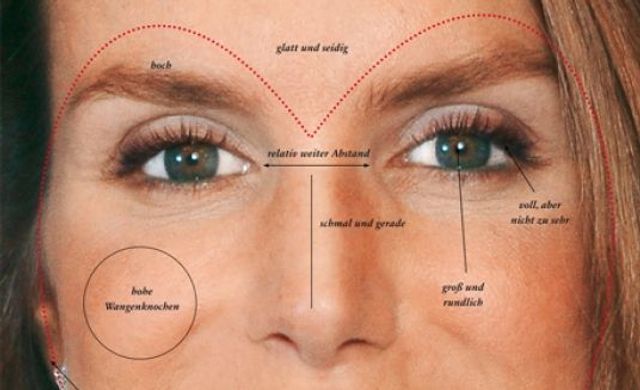

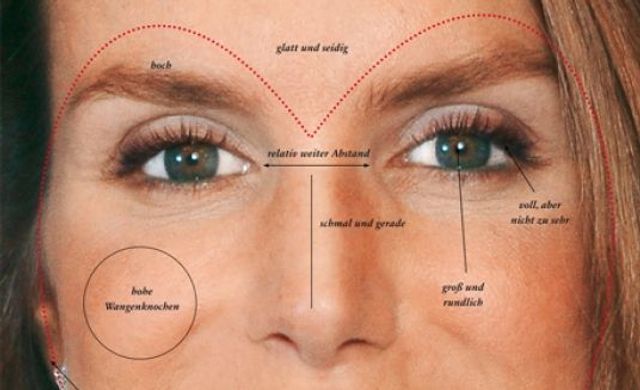

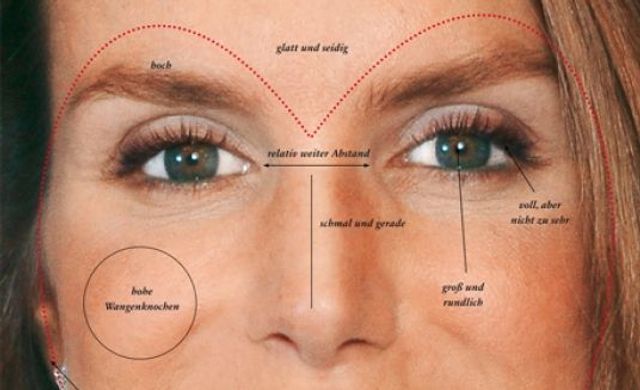

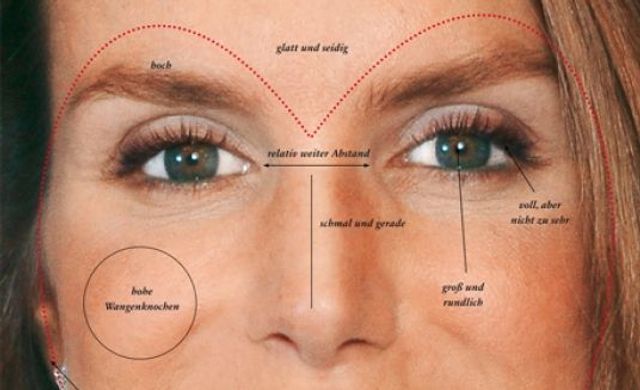

Hinter der Kritik steht eine kulturkonservative Ideologie. Sie schreibt das Wahre, Gute und Schöne nicht dem Körper zu, sondern dem Geist oder der Seele, also: dem Innern. Dabei war Schönheit schon bei den alten Griechen auch an die äußere Form gebunden. Um dem durchtrainierten Männerkörper eines griechischen Athleten nahezukommen, bräuchte es tägliches Kieser-Training. Seit der Antike gilt als schön, was wohlproportioniert ist: das richtige Verhältnis der Körperglieder zueinander, symmetrische Gesichtszüge. Man legte mit einem Kanon fest, was vollkommen ist; der perfekte Körper wurde sogar mathematisch berechnet.

Nicht zufällig ist »Kosmetik«, die Kunst des Schmückens, ein altgriechisches Wort und bedeutet, dass man dank der Schönheitspflege in Einklang mit sich und der Welt lebt. Der Körper wird geschmückt, gefärbt, zurückgestutzt, abgeschuppt, gedehnt, geritzt – in jeder Kultur, zu allen Zeiten. Eine natürliche Schönheit oder Naturschönheit, sagt der Münchner Soziologe Robert Gugutzer, sei eine romantische Illusion. Genauso wenig gebe es einen natürlichen Körper: »Der menschliche Körper ist ein durch und durch soziales Phänomen: Was immer Menschen mit ihrem Körper tun, welche Einstellung sie zu ihm haben, ist geprägt von der Kultur, Gesellschaft und Epoche, in der diese Körperpraktiken, -vorstellungen und -bewertungen auftreten.»

Die abgebundenen Lotusfüße wurden in China während Jahrhunderten als besonders weiblich und erotisch angesehen. Der mit Messingspiralen verlängerte Hals der Padaung-Frauen in Burma wies ursprünglich auf die Verwandtschaft mit den Dämonen der Schlangen- und Drachenwelt hin und sollte vor Tiger- und Bärenangriffen schützen.

Die brachialen Praktiken wandte man in beiden Fällen bereits bei fünfjährigen Mädchen an, deren Knochen noch formbar sind: brach die Füße, damit sie nicht länger als acht Zentimeter wachsen; drück-te mit kiloschweren Messingringen Schultern, Nacken und Schlüsselbein runter, damit es einen dreißig Zentimeter langen Giraffenhals gab. Ohne die heutige Schönheitstechnologie moralisch aufwerten zu wollen: Das moderne Schönheitsstreben basiert zumindest auf Freiwilligkeit. Es sind erwachsene Menschen, die es selbst verantworten, wenn der Busen nach dem Eingriff höllisch wehtut oder nach einer Pfuscherei Schlauchbootlippen das Gesicht verunstalten.

Nicht alle sehen das so mit der Selbstbestimmung: Frauen, sagen Kritikerinnen, waren immer Opfer des Schönheitskults. Die Verstümmelung der Füße oder das Behängen mit Metall hat ihre Beweglichkeit eingeschränkt, sie domestiziert und vor sexuellen Abenteuern bewahrt. Ähnliche Funktionen schreibt man Schönheitsritualen in unserer Kultur zu, wo während Jahrhunderten Frauen für eine Wespentaille in ein Korsett gezwängt wurden, oft ebenfalls von klein auf, damit der Körper früh die entsprechende Form annahm. Für manche Geschlechterforscherinnen setzt sich die fremdbestimmte Schönheitspraxis bis in den heutigen weiblichen Alltag fort. Indem man den Frauen suggeriere, sie müssten viel Mühe aufs Schönsein verwenden, stabilisiere man das herrschende Gesellschaftssystem und männliche Machtdomänen blieben ungefährdet.

Da Männer inzwischen ebenso häufig zum Schönheitschirurgen gehen, Lieblingseingriff Facelifting, verliert die feminis-tische Kritik an Kraft. Das Schönheitshandeln nahm Männer nie aus. Schon im Barock trugen sie Hüft- und Wadenpolster, um korpulenter zu wirken. Heute lassen sie sich für einen muskulöseren Körper Silikonimplantate einsetzen.

Auch Frauen tun es für sich. Und sie scheinen sich dabei gut zu fühlen. Ganz eigennützig lassen sie sich die Vagina verengen oder den G-Punkt aufspritzen, ein Trend in den USA, um beim Sex mehr zu empfinden. Könnte man nicht gerade das als Schritt in Richtung gleichberechtigte, erfüllte Sexualität sehen? Der Trend ist noch nicht mal ein Beweis für die Dekadenz der Zeit: Schon Marie Bonaparte, die Urgroßnichte Napoleons und eine Freundin und Schülerin Sigmund Freuds, fragte sich in den 1920er-Jahren: »Muss ich auf Sex verzichten?« Die Prinzessin ließ sich unter dem Messer nicht nur die Brüste verschönern, sondern glaubte, dass Klitoris und Vagina näher beieinanderliegen müssten, damit sie einen vaginalen Orgasmus haben könnte. So versetzte der Wiener Professor Josef Halban ihre Klitoris in die Nähe der Harnröhre. Der Eingriff misslang. Es muss Freud bestätigt haben, der im »Defekt des weiblichen Genitals« eine Nachlässigkeit der Natur sah.

Die Natur, sie hat uns den Sinn für Schönheit eingepflanzt, evolutionsbiologisch spekuliert. Es lässt sich sogar eine Parallele vom heutigen Schönheitskult zu Darwins Theorie »Survival of the Prettiest« ziehen. Die sexuellen Ornamente, welche die Spezies im Laufe der Evolution ausgebildet haben, im Tierreich als anschaulichstes Beispiel das unpraktische Pfauenrad, hatten keine andere Funktion, als schneller einen sexuellen Partner zu bekommen und sich fortzupflanzen. Die Kultur hat die rein ästhetische Bevorzugung zwar entmachtet, etwa durch die Heirat nach sozialem Status. Heute aber wählt man den Partner wieder ganz nach individuellem Gefallen. Darin und dass sich der Körper zum Religionsersatz entwickelt hat, sieht der deutsche Kulturwissenschaftler Winfried Menninghaus eine Rückkehr in die Zeiten tierischer Schönheitswahl. Die Macht der Schönheit beruhe seit Urzeiten auf einem ihrer Wahrnehmung eingeschriebenen Versprechen. Es lautet: bessere Partnerchancen, leichte-res Berufsleben, höheres soziales Prestige.

»Deshalb wollen immer mehr Menschen ihrem Aussehen nachhelfen, ja an sich selbst durch Shaping-Bemühungen aller Art die Rolle der Evolution übernehmen, welche die große Shaping-Agentur der Naturgeschichte war«, schreibt Menninghaus im eigenwilligen Essay Evolutionstheorie von Aussehenspräferenzen. Nur nehmen menschliche Kulturen die Körpergestaltung bewusst selbst in die Hand.

Für die diesseitige Freude am hübschen Aussehen akzeptiert man körperliche Schmerzen. Ist das Leiden am Nasenhöcker oder am genetisch bedingten Übergewicht, für das man verspottet wird, edler? Die Arbeit an der Natur zugunsten von Grazie war immer mit Atemnot und wunden Zehen verbunden. Beispiel Busen, der im Lauf der Zeit ganz verschiedenen Moden und Manipulationen ausgesetzt war. Der italienische Arzt Michele Savonarola gab schon im 15. Jahrhundert Ratschläge zur Vergrößerung oder Verkleinerung der Brüste; empfahl, mittels mechanischen Geräts an den Brüsten von jungen Mädchen zu ziehen.

Im 17. und 18. Jahrhundert schnürten die Frauen ihre üppigen Körper in Mieder, das drück-te die Rippen zusammen und hob das Dekolleté. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts schenkte der technische Fortschritt flachen Frauen einen pneumatischen BH. Dieser passe sich jeder Bewegung an, als sei er »ein Teil von einem selbst«, hieß es in der Reklame. Kurz darauf war der Büstenhalter der Renner, der den Busen niederdrückte und unsichtbar machte, da nun eine knabenhafte Figur sexy war.

Solange nur verkleidet und getäuscht wird, geht man geringe Risiken ein, könnte man einwenden, im Vergleich zu heute, wo man Gift einsetzt und Fremdkörper implantiert. Und übersieht, dass das Schönheitsstreben früher sehr ungesunde Formen annahm. Schon die Römerinnen träufelten sich den Saft der Tollkirsche in die Augen, damit die Pupillen groß und glänzend wurden. In der Spätromantik tranken Frauen Essig oder durchwachten Nächte, um blass und interessant auszusehen. Für denselben Effekt wurde auch Bleiweiß verwendet, ein hochgiftiges Präparat, das oft Narben im Gesicht hinterließ.

Der Körper ist ein soziales Produkt: eine kulturelle Inszenierung und ein Statussymbol. Viele Naturvölker arbeiten an ihren Körpern. Was bei uns als ethisch nicht vertretbar dekadent angeschaut würde, gehört zum jeweiligen Brauchtum. Beispiel »Giraffenfrauen« von Burma: Obwohl der Schwanenhals universell als schön gilt und ein hoch getragenes Haupt Ausdruck von Anmut und Würde ist, wurde diese Körperpartie in westlichen Gesellschaften nie künstlich verlängert; wenn, dann mit Halskrausen, Rollkragen oder Accessoires wie Halsbänder betont.

Zum Schönheitsideal des äthiopischen Stammes der Mursi gehören die Tellerlippen: Den Frauen wird die Unterlippe aufgeschnitten und langsam gedehnt, indem immer größere Tonteller eingesetzt werden. Der Respekt eines Mannes wächst mit dem oft bis zu fünfzehn Zentimeter großen Durchmesser der Lippe. Auch verzieren die Mursi ihre Körper mit Narben in Form von geometrischen Mustern: ritzen die Haut auf und streuen Asche in die Wunde, damit sich Wulste bilden.

Die Schuldigen sind in der Diskussion um den Schönheitswahn schnell ausgemacht. Es sind die Medien, die Mode, die Konsumgesellschaft, die definieren, was schön und was hässlich, was richtig und was falsch ist. Sie sind an die Stelle der oberen sozialen Klassen, der großen Maler und Bildhauer getreten, die früher das öffentliche Schönheitsideal prägten. Doch schon damals zeigte sich, wie relativ der Schönheitsbegriff ist, immer abhängig vom Auge des Betrachters. Umberto Eco beschreibt in seinem Standardwerk Geschichte der Schönheit anhand der Kunst, was in den verschiedenen Epochen als schön galt. In früheren Jahrhunderten übernahmen Künstler in gewissem Sinn die Funktion der heutigen kosmetischen Chirurgie: Sie benutzten den Pinsel, um die Menschen, die sie porträtierten, nicht nur präzis nachzuahmen, sondern auch nach eigenem ästhetischem Empfinden zu gestalten. So schrieb Leon Battista Alberti 1453 über die Malkunst, ein Künstler solle in einem Bildnis nicht nur die Wirklichkeit wiedergeben, sondern »Schönheit hinzufügen«.

Im Gegensatz zu vergangenen Epochen herrscht heute nicht mehr nur ein einziges Schönheitsideal. In der Mediengesellschaft gilt Unterschiedliches als schön. Massenmedien und Konsumwelt geben zwar vor, was das ist, sie demokratisieren Attraktivität aber gleichzeitig: aristokratische Anmut neben proletarischer Üppigkeit, androgyner Adonis neben virilem Muskelprotz. Eco spricht vom »Polytheismus der Schönheit«, der im 20. Jahrhundert einen einheitlichen ästhetischen Kanon abgelöst hat. Zu dessen Aufhebung hat gerade beigetragen, dass die Möglichkeiten, sich zu verschönern, heute allen zugänglich sind. »Im Zeitalter ihrer technologischen und ökonomischen Machbarkeit ist Schönheit mehr denn je relativ«, sagt der Soziologe Robert Gugutzer. Deshalb sei es ein moralischer Anachronismus, Schönheitspraktiken in verrückt und gesund, in krank und normal zu unterteilen.

Es steht jedem frei, an sich zu machen und machen zu lassen. Obwohl die Möglichkeiten allen zugänglich sind, heißt das noch lange nicht, dass man sie nutzen muss. In der individualistischen Gesellschaft besteht keine Gefahr, dass am Ende nur schön operierte Klone rumlaufen, zu hoch wird die Einzigartigkeit eines Gesichts gewertet. Die wenigsten Sechzigjährigen wollen aussehen wie dreißig, denn der Geist altert ebenso, was Dorian Gray zu seinem Verhängnis verkennt. Die meisten wollen nur eins – und warum es verurteilen, da es ein menschliches Bedürfnis ist: gut aussehen.

Fotos: afp, ap, ddp, dpa, Reuters