Am 19. Januar, fünf Tage nach seiner Entmachtung, fror die Regierung der Schweiz sämtliche Konten des tunesischen Ex-Präsidenten Zine el Abidine Ben Ali ein. Zudem sperrte sie das Vermögen seiner engsten Vertrauten, zu denen auch der Geschäftsmann Aziz Miled zählt. Der Ben-Ali-Clan, lautete die Begründung, habe staatliche Gelder veruntreut und ins Ausland geschafft. Im Nachbarland Frank-reich dagegen bleibt der Geschäftsmann Miled unbehelligt; die französische Außenministerin betont, dass Miled gar nicht dem Ben-Ali-Clan angehöre. Wer hat recht? Die Regierung in Bern? Oder die französische Ministerin, die mit ihrem Mann noch an Weihnachten bei ihrem langjährigen Freund Aziz Miled zu Gast war, von seinem Tellerchen aß, in seinem Hotel-Bettchen schlief und mit seinem Privatjet flog? Globale Gerechtigkeit, ein schwieriges Geschäft.

Aber nichts weniger steht derzeit auf dem Spiel, im Feilschen um das Vermögen von Ben Ali und das von Hosni Mubarak. Der ägyptische Präsident soll sein Volk um 40 Milliarden Dollar betrogen haben. Experten vermuten mindestens eine Milliarde davon auf Konten in Europa. Jahrzehntelang schaute der Westen zu, wie die Eliten in Ländern der Dritten Welt staatliche Kassen plünderten und im Überfluss schwelgten, während die Bevölkerung hungerte. Korruption galt als Kavaliersdelikt, Despoten, die sich Schlösser in Frankreich kauften und ihren Frauen 3000 Paar Schuhe, wurden als Paradiesvögel belächelt. In letzter Zeit schwindet diese leise Sympathie für derartige Ausschweifungen. Die Weltbank klagt, dass in Afrika jährlich 150 Milliarden Dollar, ein Viertel aller öffentlichen Gelder des Kontinents, in dunklen Kanälen versickern.

Die Vereinten Nationen beschlossen deshalb 2003 eine Konvention gegen Korruption. Sie schreibt vor, Konten von Spitzenpolitikern einzufrieren, wenn der Verdacht besteht, das Vermögen beruhe nicht auf ehrlicher Arbeit. Diktatoren aus aller Welt stehen damit in der Pflicht, die legale Herkunft ihrer Vermögen im Ausland nachzuweisen. Seit Längerem verfügen die Banken schon über Listen sogenannter PEPs, »Politically Exposed Persons«. Die Listen werden ständig aktualisiert, mit neuen Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten und Korruption. Der Schweizer Strafrechtler Mark Pieth sagt, in der Finanzwelt sei »längst bekannt gewesen, dass sich Ben Al und sein Clan bereicherten. Und im Fall Mubarak wohl auch«.

148 Nationen haben die UN-Konvention bereits ratifiziert – zur Freude von Stuart Gilman, Korruptionsexperte der Weltbank. Gilman hat 30 Jahre Berufserfahrung und kann viele Geschichten erzählen. Eine handelt von einem ehemaligen Diktator aus Afrika, der in seiner Heimat zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Am Morgen trat er seine Strafe an, abends verließ er das Gefängnis, um den Rest seines Lebens an der Französischen Riviera zu verbringen. Die alten Seilschaften funktionierten. »Solche Leute scheren sich nicht um Haftstrafen«, sagt Gilman. »Aber wenn man ihre ausländischen Konten angreift, werden sie nervös.« Die USA und Großbritannien haben mittlerweile eigene Behörden installiert, um illegale Gelder auf den Konten ihrer Banken aufzuspüren. Als Musterschüler bei der Korruptionsbekämpfung erwies sich jedoch ausgerechnet die Schweiz: Seit Mitte der Neunzigerjahre fror das Land mehr als 1,3 Milliarden Euro von ausländischen Potentaten ein und transferierte die Gelder zurück an die Nachfolgeregierungen in Peru, den Philippinen, Nigeria, Angola, Kasachstan und Mexiko.

Vor nicht allzu langer Zeit durften sich die Diktatoren in Genf und Zürich noch sicher fühlen, und taten das auch: Einige Jugendliche, Angehörige aus dem Clan von Sani Abacha, dem früheren Militärdiktator von Nigeria, tauchten bei einer Schweizer Bank auf, um 300 Millionen Dollar einzuzahlen. Auf die Frage nach der Herkunft des Geldes antworteten sie nur: Gewinne aus dem Handel mit Ruß. Auch der Schah von Persien musste sich nach seinem Sturz im Februar 1979 nicht weiter um sein Vermögen in der Schweiz sorgen. Ein Gesuch der neuen Herrscher um Ayatollah Khomeini, die Konten des nachweislich korrupten Schahs einzufrieren, lehnten die eidgenössischen Behörden umgehend ab.

Obendrein bürdeten sie ausländischen Bittstellern die schwierige Aufgabe auf, die illegale Herkunft von Geldern in der Schweiz nachzuweisen. Das erwies sich gerade bei Staaten wie Haiti oder dem Kongo als fatal, deren Justiz in den Jahren der Diktatur zusammengebrochen war. Haiti bat die Regierung in Bern bereits 1986, Schweizer Konten des ehemaligen Machthabers Jean-Claude Duvalier alias »Baby Doc« aufzuspüren und das gestohlene Geld zurückzuüberweisen. 16 Jahre später waren die rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben – aber die Straftaten von Duvalier verjährt. Nur mit einer Reihe juristischer Tricks konnte die Schweiz verhindern, dass sie die fraglichen 4,6 Millionen Dollar an die Familie Duvalier überweisen musste. Das Geld ist bis heute eingefroren. Damit sich so ein Fall nicht wiederholt, ermöglicht in der Schweiz seit wenigen Tagen ein neues Gesetz, gestohlene Gelder auch an Länder zurückzugeben, die nicht gegen ihre ehemaligen Machthaber ermitteln.

Im Fall des philippinischen Diktators Ferdinand Marcos zeigte sich, wie kompliziert die Rückgabe von illegalen Geldern sein kann, selbst wenn sie rechtlich abgesichert ist: Peter Cosandey war als Züricher Staatsanwalt ab 1986 für die Marcos-Gelder zuständig, er stand vor der Frage, »ob die Nachfolgeregierung des Marcos-Regimes womöglich noch korrupter ist«. Folge: Die blockierten 683 Millionen Dollar kamen erst nach 17 Jahren auf den Philippinen an. Im Jahr 1997 fror die Schweiz dann acht Millionen Franken des gerade verstorbenen kongolesischen Diktators Mobutu ein. Doch die Verhandlungen mit der Nachfolgeregierung, der ein Sohn Mobutus angehörte, gestalteten sich schwierig. Es hieß, die Regierung habe dem Mobutu-Clan versprochen, die Millionen umgehend weiterzuleiten, sobald sie die Schweiz überwiesen habe. Nach zwölf Jahren ergebnisloser Verhandlungen blieb den Schweizern nichts anderes übrig, als das Geld an die Familie des ehemaligen Despoten zurückzuzahlen – ein Image-Gau. Dabei sollte mit der harten Linie gegenüber Diktatoren der ramponierte Ruf des Landes als Hort für Steuerflüchtlinge und sonstige Verbrecher ja gerade aufpoliert werden.

Immerhin handeln die Schweizer, während Frankreich erst von zwei NGOs gezwungen werden musste, Verfahren gegen die Staatschefs dreier ehemaliger Kolonien einzuleiten: Omar Bongo, bis zu seinem Tod vor zwei Jahren Präsident von Gabun, Denis Sassou-Nguesso, Republik Kongo, und Theodoro Obiang, Äquatorialguinea. Der Bongo-Clan aus Gabun besitzt 70 Bankkonten und 39 Immobilien im Wert von 22 Millionen Euro in Frankreich. Nguesso aus dem Kongo und elf seiner Angehörigen werden 112 Konten zugerechnet. Warum die französischen Behörden nicht von selbst ermittelten? »Die Antwort ist einfach: Öl!«, sagt die Anwältin Maud Pedriele-Vaissaière von der Organisation Sherpa, die gegen Korruption kämpft. Besonders die Diktatoren Bongo und Nguesso unterhielten beste Beziehungen zum französischen Ölkonzern Elf Acquitaine.

In Deutschland äußern sich Politiker und Banken bisher kaum zu Potentatengeldern. Das Land war keine bedeutende Kolonialmacht und gelte nicht als Steuerparadies, sei also unattraktiv für Diktatoren, sagen die Experten. Andererseits unterhielt Charles Taylor, bis 2003 Präsident von Liberia, hier ein Konto, sowie der langjährige Herrscher von Zentralafrika, Jean-Bédel Bokassa. Auch Angehörige des Suharto-Clans aus Indonesien hätten in Deutschland Geld geparkt, sagt ein Bankenkenner. »Das Geld liegt bis heute fest, niemand hat es bisher zurückgefordert, also kümmert sich auch niemand darum.« International wird die Position Deutschlands deshalb mit Misstrauen gesehen, auch weil die Regierung in Berlin bis heute nicht die UN-Konvention gegen Korruption ratifiziert hat – im Gegensatz zu den meisten Ländern der Erde. Damit befindet sich Deutschland in Gesellschaft von Staaten wie Syrien oder Saudi-Arabien, wo gerade der tunesische Ex-Machthaber Ben Ali untertauchte.

Weltweit sind im Moment schätzungsweise 500 Millionen Dollar von Despoten eingefroren. Ein kläglicher Betrag angesichts von 30 Milliarden Dollar, die Jahr für Jahr illegal allein aus Afrika in diverse Steuerparadiese abfließen. Ohnehin stellt sich die Frage, ob sich die Potentaten auf diese Weise beeindrucken lassen. Die Amerikaner versuchten bereits vor vielen Jahren, im Krieg gegen Drogenhändler Konten einzufrieren – ohne großen Erfolg. Nach dem 11. September 2001 wandte die Weltgemeinschaft die gleiche Strategie an, um potenzielle Attentäter finanziell auszuhungern. Die EU gab Ende 2001 eine Liste heraus, 75 Seiten Namen verdächtiger Personen und Organisationen, deren Vermögen einzufrieren sei. Anfang 2010 ergab eine Anfrage im Bundestag, wie viel Geld von Terrororganisationen in Deutschland tatsächlich eingefroren waren: 203,93 Euro.

Dennoch hofft der UN-Korruptionsexperte Stuart Gilman, dass die westlichen Länder künftig konsequenter gegen Despoten und ihre Milliardenvermögen vorgehen. Schließlich könne es auf Dauer nicht in ihrem Interesse sein, »den armen Ländern Entwicklungshilfe in Milliardenhöhe zu überweisen, die sich dann eine korrupte Elite in die eigenen Taschen stopft«. Ob die globale Gerechtigkeit dann auch eine Rolle spielen wird, dürfte sich bald am Beispiel Tunesiens und Ägyptens zeigen: nämlich daran, ob die gestohlenen Gelder auch an neue Regierungen in diesen Ländern übergeben werden, die dem Westen vielleicht nicht so wohlgesinnt sind wie Mubarak und Ben Ali.

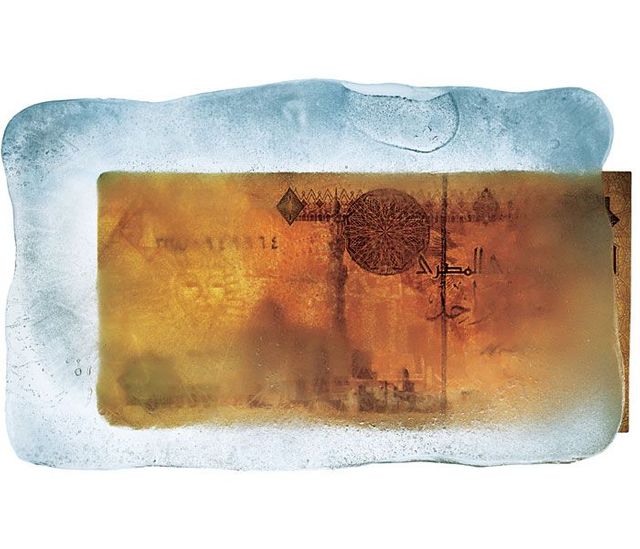

Fotos: Mierswa-Kluska