Eine der Hauptbeschäftigungen von Eltern Heranwachsender ist das Warten. Man steht herum. Man harrt. Immer hat der Heranwachsende etwas noch nicht erledigt, was er dringend erledigen muss. Er muss ein Computerspiel fertig spielen. Er muss das nächste, nie erreichte Level eines Handy-Games schaffen. Er wird sterben, wenn er jetzt nicht ein bestimmtes Lied zu Ende hören kann. Er muss zur Toilette. Er findet seine Schuhe nicht. Er ist halb verdurstet und sucht nach einem Getränk. Und wo?wo?wo? ist das Ladekabel, mit dem er sein Mobiltelefon vollsaften muss?

So ist das. War es früher anders? »Warte mal kurz!«, ruft der Luis in solchen Fällen. Und ich warte mal kurz. Auch mal lang.

Neulich waren der Rudi und der Hannes bei uns, zum Übernachten, jedenfalls soweit ich das erkennen konnte. Luis’ Gäste trugen in der Hauptsache, wie er selbst, Sonnenbrillen und Gesichtsmasken, dazu schwere Waffen aller Art. Derart gerüstet schlichen sie durch die Diele, das Wohnzimmer, den Hausflur. Sie spielten GSG9, befreiten unsere vier Wände von Terroristen, schützten uns vor gemeinen Mördern, die uns bedrohten.

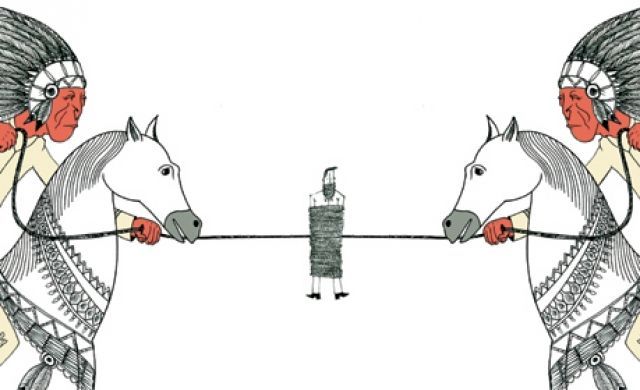

Lange Zeit habe ich mich gewundert, wo die Cowboys und Indianer geblieben sind, in die wir uns früher jeden Nachmittag verwandelten. Jetzt weiß ich es: Sie haben sich ihrerseits in GSG9-Männer verwandelt. Cowboys und Indianer sind seit Herrn Herbigs Schuh des Manitu lustige Figuren geworden. Nichts, was man ernst nehmen könnte. Wenn man spielt, will man aber nicht lustig sein. Es geht um Ernstes.

Als ich klein war, gab es kein ernst zu nehmendes Kind in der Nachbarschaft, das nicht wenigstens einen Band von Karl May gelesen hatte, wenn schon nicht, wie ich, zwanzig. Diese Geschichten spielten wir nach, bis dahin, dass ich auf der Terrasse unseres Hauses einem Freund mit dem Taschenmesser in den Handballen schnitt und er in meinen, worauf wir die blutenden Wunden aufeinanderpressten. Wir schlossen, wie Winnetou und Old Shatterhand, Blutsbrüderschaft, weshalb noch heute in der Ortskrankenkasse meiner Heimatstadt eben ein Blutsbruder arbeitet. Ich habe ihn seit dreißig Jahren nicht mehr gesehen, aber wenn die Sioux ihn im Büro angreifen würden, genügte ein Telefonat und ich wäre zur Stelle.

Karl May liest heute kein Mensch mehr. Aber im Fernsehen läuft eine GSG9-Serie.

»GSG9-Männer sind sicher sehr reich«, sagt der Luis.

»Das glaube ich nicht«, sage ich. »Sie sind Polizisten, beim Staat angestellt. Reiche, beim Staat angestellte Polizisten gibt es nicht. Die meisten brauchen einen zweiten Job, um im herrlichen München überleben zu können.«

»Aber im Fernsehen haben die immer tolle Büros. Und edle Klamotten.«

»Ja, beim Fernsehen…«, sage ich. »Da verdient man besser.«

Gewisse Vorteile hat es aber für die Familie schon, wenn einer vom Nachwuchs GSG9-Mann werden will. Man fühlt sich sicher. Man ist immer beschützt. Kürzlich machten wir einen Spaziergang zum Biergarten, Paola, Sophie, Luis und ich. Das heißt: Wir spazierten nur zu dritt, denn der Luis übte Beschatten. Er sagte, er werde den ganzen Weg lang in unserer Nähe sein, aber wir würden ihn nicht sehen. Dann verschwand er. Und wir sahen ihn tatsächlich nicht mehr, bis zum Biergarten. Immer war er anscheinend hinter irgendeiner Wand, einem Strauch, einem Baumstamm.

Im Biergarten setzten wir uns an einen Tisch, zu dritt.

»Wo ist Luis?«, fragte Paola und machte sich Sorgen.

»Warte halt mal kurz!«, sagte ich.

Plötzlich saß er neben uns.

»Habt ihr mich gesehen?«, fragte er.

»Nein«, sagten wir.

»Aber ich euch, die ganze Zeit.«

So haben wir es als Kinder auch gemacht, bloß nicht wie GSG9-Männer, sondern wie Indianer. Anschleichen nannten wir das. In Wahrheit ändern sich die Zeiten doch nie. Bloß die Begriffe.

Illustration: Dirk Schmidt