Es gibt Menschen, die wollen die Erde retten. Ich möchte bloß eine Nudel retten. Aber ich werde erklären, was das mit dem Retten der Welt zu tun hat.

Die Nudel trägt den Namen »Su Filindeu«, übersetzt heißt das »die Fäden Gottes«. Zum ersten Mal las ich von ihr vor ein paar Wochen auf der italienischen Internetseite von Slow Food, einer internationalen Organisation, die das Erbe der landestypischen Küche bewahren will. Su Filindeu sind hauchdünn. Sie werden von Hand gezogen und anschließend in drei Schichten übereinandergelegt und getrocknet, bis eine filigrane Wabe entsteht. Ein Küchenkunstwerk, das nur noch drei Frauen auf der Welt beherrschen. Alle wohnen auf Sardinien. Alle sind ziemlich alt. Die Nudel droht also auszusterben. Und ich dachte: Ich muss diese Nudel für die Welt erhalten - indem ich lerne, wie man sie macht.

Dieser Artikel ist der Bericht meiner Bildungsreise nach Sardinien. In meinen fünf Tagen auf der Insel hatte ich die besten Lehrer. Sie haben mir Handgriffe vorgeführt und Geheimnisse verraten. Vor allem aber haben sie mir eine Haltung vermittelt. Deswegen ist dieser Artikel auch ein Meta-Rezept: Er handelt von den Eigenschaften, die einen wirklich guten, einen

leidenschaftlichen Koch ausmachen.

Sei eitel!

Als Kind habe ich meine italienischen Freunde beneidet, die im Restaurant ihrer Eltern aushalfen. Sie trugen riesige Kellnergeldbeutel mit sich herum und hatten Zugang zur dampfenden Welt der Großküche. Francesco Nanu erinnert mich sofort an dieses Gefühl. Francesco ist 32 Jahre alt und Koch im Restaurant »Il Rifugio« in Nuoro, einer Kleinstadt im Nordosten von Sardinien. Seinem Vater Silverio gehört das Restaurant. Es ist eines von zweien auf der Insel, in denen die Wundernudel Su Filindeu serviert wird. Deswegen bin ich hier. Francesco ist ein Produkt aus Mutterliebe, Sonne und zwei warmen Mahlzeiten am Tag. Er ist kräftig, ohne ein Gramm Fett am Körper zu haben. Sein schwarzer Bart ist perfekt gestutzt und sieht so weich aus, dass man ihn kraulen möchte. Was man sich natürlich niemals traut: Anders als die Deutschen glauben, sind die meisten Italiener ja gar nicht überschwänglich oder herzlich, sondern reserviert und höflich. Francesco kann sein Lächeln und seine Förmlichkeit auf Zehntelgrade genau einstellen. Als ich ihm sage, dass ich lernen will, wie man Su Filindeu macht, antwortet er: »Ich denke, du wirst das nicht schaffen. Noch nicht einmal ich würde mir das zutrauen. Wir kaufen die Nudeln von Paola Abraini, niemand kann es besser als sie, du wirst sie noch kennenlernen.«

Die besten Celli der Welt dürften Francesco um die Tiefe und Wärme seiner Stimme beneiden. »Ich kann dir morgen zeigen, wie man Nudeln macht, die ein bisschen einfacher sind«, sagt Francesco. »Eine Art Vorbereitung. Aber leicht wird auch das nicht. Du wirst viel Kraft und Energie brauchen.«

Um ein Uhr in der Nacht, als alle Gäste gegangen sind, trinke ich ein Bier mit Francesco. Sein Vater, seine Mutter und seine Freundin sind auch noch da. Alle haben wie immer im Restaurant gearbeitet, und jetzt, am Feierabend, drapieren sie sich so kunstvoll auf die Stühle und um die Tische, als würden sie für einen Renaissancemaler posieren. Träge Behaglichkeit erfüllt den Raum. Ich frage Francesco, woher er die Kraft und die Energie für seine Zwölf-Stunden-Schichten im Restaurant nehme. Francesco antwortet: »Ich habe mir nie einen anderen Beruf vorstellen können. Meine Aufgabe ist es, andere Menschen glücklich zu machen. Und das macht wiederum mich glücklich.« Mir war schon aufgefallen, wie oft Francesco aus der Küche kommt und zwischen den Tischen herumstolziert. Er sonnt sich in der Anerkennung seiner Gäste. Mir als Amateurkoch geht es ja ganz ähnlich. Ich koche am liebsten für viele Leute. Wenn ich ehrlich bin, will ich vor allem angeben - und wie gut könnte ich erst mit Su Filindeu angeben! Aber von dieser Selbstsucht profitieren auch meine Gäste, die etwas Gutes zum Essen bekommen. Ein guter Koch ist eitel, ein guter Koch ist ein altruistischer Egoist.

Vergiss das Büro!

Am nächsten Tag komme ich um 15 Uhr ins Restaurant. Francesco ist seit zehn Uhr da, er hat für die Mittagsgäste gekocht, jetzt opfert er seine zweistündige Nachmittagspause für mich. Francesco will mir zeigen, wie man Busa macht, eine typisch sardische Nudel. Zu Beginn gibt er mir einen Tipp: »Alle nehmen zum Teigkneten die Finger. Aber es ist viel besser, den Teig mit den Handballen zu kneten, da hast du viel mehr Kraft.« Die Arbeitsfläche ist zu niedrig. Ich muss in die Knie gehen, und schon nach zehn Minuten tut mir der Rücken weh. Nach weiteren zehn Minuten bekomme ich einen Krampf im Unterarm. Francesco sagt: »Das ist was anderes als Tippen, oder?«

Der moderne Mensch klagt über Burn-out und Bore-out und darüber, dass man sich in der Arbeit kaum mehr wahrnehme, nicht die Ergebnisse des eigenen Tuns sehe. Vielleicht sollte man als Ausgleich einfach mehr kochen, nicht zum Coach oder Therapeuten rennen, sondern in die Küche, seine Unterarme und sich selbst spüren und die eigene Wirksamkeit erleben. Eine Zwiebel zerfällt durch ein paar Messerschnitte in tausend Stücke. Mehl und Wasser verwandeln sich in einen geschmeidigen Teig. Kochen ist Magie und Therapie, und je mehr man kocht, desto besser und glücklicher wird man.

Den Teig rolle ich zu einer Wurst und schneide kleine Stücke ab, drücke sie flach und rolle sie jeweils über einen Eisenspieß. Anschließend ziehe ich den Spieß aus der Nudel. So entsteht eine fingerlange Röhrennudel, eben die Busa. Anderthalb Stunden habe ich für 20 Nudeln gebraucht. Ich bin glücklich. Und es macht mir erstaunlich wenig aus, dass Francesco in einem Moment, in dem er sich unbeobachtet fühlt, meine Nudeln in den Müll wirft.

Stell dich in die Tradition!

Zur weiteren Lehre schickt mich Francesco in ein Bergdorf, anderthalb Autostunden von Nuoro entfernt. Ein Reiseführer würde Morgongiori als klein und verschlafen bezeichnen, tatsächlich ist es hässlich und trostlos. Ein blinder Hund steht regungslos auf der Straße und will unser Auto nicht ins Dorf lassen. In der Kneipe sitzt ein Mann vor einer zwei Wochen alten Gazzetta dello Sport und liest die Vorberichte zum Achtelfinale der Champions League, das schon längst stattgefunden hat. Eine Frau ruft uns auf der Straße zu: »Haut bloß ab!« Später kommt sie hinter uns her und bittet um Entschuldigung mit den Worten, sie habe uns für Zigeuner gehalten.

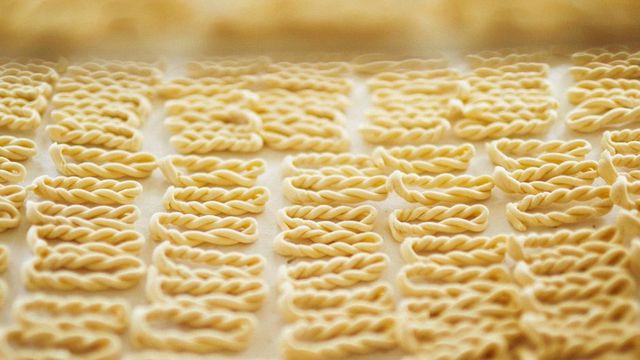

Die Frau führt uns dann zum Ziel des Ausflugs: die Pasta-Manufaktur von Mafalda Vittorina. Mafalda ist 63, reicht mir, wenn sie sich streckt, bis zur Brust und hat unfassbar viele Haare auf dem Kopf. Als würde die ganze Energie, die in ihrem Körper gespeichert ist, Wege suchen, um nach draußen zu gelangen. Mafalda macht den lieben langen Tag vor allem eine Nudelform. Sie wird nur in Morgongiori hergestellt und sonst nirgends und heißt Lorighitta. Das ist ein sardisches Dialektwort und bedeutet Ohrring. Tatsächlich sehen die Nudeln aus wie Schmuck: etwa fünf Zentimeter lange Teigkordeln, die in sich selbst verdreht sind. Mafalda sagt, sie habe von ihrer Großmutter gelernt, wie man Lorighitta macht, und die wiederum von ihrer Großmutter, »und so geht das weiter bis in alle Ewigkeit«.

Auch wenn Mafalda es anders sieht: Erfunden haben die Italiener die Nudel nicht. Vor mehr als 4000 Jahren hatten Menschen irgendwo im Nahen Osten die Idee, Teig in Wasser zu kochen. Von dort nahmen die Nudeln ihren Weg nach China und im achten oder neunten Jahrhundert nach Christus mit den arabischen Eroberern auch nach Italien. Die Italiener haben sich vor allem beim Kopieren hervorgetan und durch Versuch und Irrtum die Pasta immer weiterentwickelt. Rezepte aus dem Mittelalter sehen vor, die Nudeln eine Stunde lang zu kochen, der Begriff »al dente« kam erst in der Mussolini-Zeit auf. Schon im frühen Mittelalter wurden in Sizilien Nudeln in großem Stil produziert und exportiert. Die Pasta ist das erste industriell hergestellte Lebensmittel der Geschichte und so global wie lokal. In Italien hat jede Region und jeder Landstrich seine eigene Pasta, in Sardinien sogar jedes Dorf. Angeblich gibt es auf der Insel mehr als 1000 unterschiedliche Nudelformen, es sind essbare Regionalwappen, die Rezepte werden eifersüchtig bewacht. Natürlich hat dieser ungeheure Stolz auf Tradition und Herkunft auch dazu geführt, dass sich Mafalda, Francesco und ungefähr 60 Millionen weitere Italiener so geschickt beim Kochen anstellen.

Wenn sich die Italiener die Pasta nur abgeschaut haben, dürfen wir Deutschen sie uns ja auch bei ihnen abschauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben uns die Amerikaner demokratisiert und die Italiener zivilisiert. In den Pizzerien der Gastarbeiter gingen die Deutschen in eine Schule der Lebensfreude und des guten Geschmacks. Ich glaube, aus dieser Schule sind wir längst nicht entlassen. Es steht noch viel auf dem Lehrplan. Viele meiner Bekannten kochen zum Beispiel heute peruanisch und morgen vietnamesisch, in ihren Küchen stapeln sich exotische Gewürze. Die Italiener aber konzentrieren sich seit Jahrhunderten auf die gleichen simplen Zutaten. Und was ist simpler als eine Nudel, die aus Hartweizengrieß und Wasser besteht?

Hab Mut!

Vor acht Jahren musste Mafaldas Mann in Rente gehen. Er war Lehrer in Morgongiori, aber die Schule wurde geschlossen, es gab nicht mehr genug Kinder. Die Rente beträgt wenige Hundert Euro. Mafalda war bis dahin vor allem Hausfrau gewesen und hatte hin und wieder in Restaurants ausgeholfen. Jetzt aber wollte sie etwas tun. »Und das Einzige, was ich wirklich konnte, waren Nudeln.« Mit drei Freunden gründete sie die Nudelmanufaktur. 40 000 Euro zahlte Mafalda für die Maschinen, die den Teig vorkneten und die fertigen Nudeln trocknen, formen muss sie die Nudeln von Hand. Sie lacht, wenn ich sie frage, ob sie einen Businessplan hatten. Das Wort hat sie noch nie gehört. Sie hat sich auch nie gefragt, ob sie mit 55 Jahren zu alt für die Gründung eines Unternehmens sei. »Zum Leben reicht es«, sagt Mafalda. Sie verkauft die Nudeln an Restaurants in der Gegend, aber auch an den »Billionaire Club« von Flavio Briatore auf Sardinien sowie an sardische Restaurants in Dubai und Houston. Mafalda Vittorina, die kleine Frau aus dem Dorf, führt ein global agierendes Start-up.

»Was beim Kochen zählt, ist der Mut«, sagt Mafalda. Sie lacht, als ich ihr erzähle, dass ich beim Teigmachen die nötige Menge Wasser mit der Küchenwaage aufs Gramm abmesse. »Das ist Quatsch. Jedes Mehl ist ein bisschen anders, sogar die Luftfeuchtigkeit hat einen Einfluss, das kann man nicht ein für allemal im Kochbuch bestimmen«, sagt Mafalda. »Du musst einfach darauf vertrauen, dass du fühlst, wie viel Wasser das Mehl braucht.« Mafalda rollt mit den Händen ein Stück Teig zu einer sehr dünnen Wurst, legt sie sich in zwei Schlaufen um zwei Finger der linken Hand, klebt die Enden der Wurst aneinander und verdreht die Nudel in eine Spiralenschlaufe. Neben der flinken Mafalda komme ich mir sehr plump vor. Mafalda aber kritisiert nicht mein Geschick, sondern meine Haltung: »Du musst es mit Schwung machen, du musst es dich trauen. Du bist zu zögerlich. Es ist egal, welches Gericht man zubereitet. Immer geht es um den Mut. Man fängt einfach an.«

Arbeite an dir!

Mafaldas Worte betrachte ich als Erlaubnis, nun endlich einen Termin bei Paola Abraini auszumachen, der Su-Filindeu-Expertin. Sie empfängt mich um halb zehn Uhr am Morgen in ihrem Apartment in Nuoro und sagt, dass sie vier Stunden Zeit habe, keine Minute länger. Paola ist 63. Ihre Küche strahlt die Sauberkeit und die Atmosphäre eines Operationssaals aus. Paola beginnt sofort, Wasser und Hartweizengrieß zu mischen. Kneten ist nicht das richtige Wort für das Kunststück, das sie vollführt - mit einer einzigen fließenden Bewegung scheint sie den Teig gleichzeitig zu ziehen, zu pressen und zu rollen. Dann verrät sie mir etwas: »Wenn man ganz am Ende noch ein wenig Salzwasser in den Teig knetet, wird er noch geschmeidiger.« Die obersten Gelenke ihrer Finger kann sie beängstigend weit überstrecken. Vielleicht ist das eine Folge ihrer Arbeit. Vielleicht ist es auch umgekehrt eine Voraussetzung: ein evolutionärer Vorteil, der ihr seit jeher hilft, den Teig schneller zu bearbeiten.

Den fertigen Teig lässt Paola eine halbe Stunde ruhen. Dann nimmt sie sich ein kleines Stück und rollt es zu einer langen Wurst. Beide Enden dieser Wurst klebt sie sich in die linke Hand. Eine vielleicht 15 Zentimeter lange Schlaufe entsteht. Paola greift unten in die Schlaufe, zieht die Schlaufe in die Länge und klebt das untere Ende wieder in die linke Hand. Jetzt hat sie zwei Schlaufen, die aus vier Strängen bestehen. Paola greift wieder in das untere Schlaufenende, zieht sie wieder und klebt sie sich wieder in die Hand. So entstehen 8, dann 16, 32, 64, 128 und schließlich 256 immer feinere Fäden. Die haardünnen Nudelfäden spannt sie über ein rundes Holzbrett, das einen Durchmesser von exakt 62 Zentimetern hat, so will es die Tradition. An den Rändern streift sie die Teigreste ab. Bahn für Bahn belegt sie das Brett, bis es ganz bedeckt ist, dann dreht sie das Brett ein wenig und beginnt die zweite Schicht in einem leichten Winkel zur ersten. Insgesamt legt sie drei Schichten übereinander. Zum Trocknen trägt sie das Brett auf den Balkon. Paola sagt, sie habe die Zubereitungsart mit 16 Jahren von ihrer Schwiegermutter gelernt, »ein Jahr hat es gebraucht, bis sie zufrieden mit mir war, und ich habe jeden Tag geübt«. Schon immer gab es wenige Menschen, die Su Filindeu wirklich beherrscht haben. Jetzt aber, sagt Paola, seien nur noch sie und zwei Schwestern ihres Mannes übrig, das seien die anderen beiden Frauen, die im Slow-Food-Artikel erwähnt wurden. Und die nächste Generation habe überhaupt kein Interesse. »Die wollen alle einen Beruf und haben sogar Hobbys.«

Paola ist eine ernste Frau. Aber wenn sie ein letztes Mal an den Nudelschlaufen gezogen hat, wenn sie dann die 256 Fäden in der Hand hält, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht, das passiert wirklich jedes Mal.

Werde zum Künstler!

»Jetzt bist du dran«, sagt Paola und drückt mir einen Teigbatzen in die Hand, den sie vorgeknetet hat. Ich hatte auch schon Teig gemacht, aber der war lang nicht geschmeidig genug. Mit Paolas Teig schaffe ich es dann bis zum vorletzten Schritt, halte 128 Nudelfäden in den Händen - dann zerreißt mir alles. Im weiteren Verlauf des Vormittags komme ich nie wieder so weit. Aber ich kann nicht mehr aufhören, Teig zu kneten und Nudeln zu ziehen, und vergesse vor Aufregung fast zu atmen. Paola arbeitet derweil weiter. Im Vergleich zu ihr hat ein Roboter eine nachlässige Berufsauffassung. Paola muss in den nächsten acht Wochen 100 Kilo Su Filindeu herstellen. Bald kommen Hunderte Pilger nach Sardinien und werden vom Pfarrer der Kirche San Francesco di Lula in der Nähe von Nuoro mit Su Filindeu bewirtet. Paola schafft ein Kilo in einer Stunde und bekommt dafür von der Kirche elf Euro. »Die weiße Kunst« nennen die Italiener das Nudelmachen. Als ich Paola frage, ob die Nudeln wirklich so dünn sein müssten, ob das irgendetwas am Geschmack ändere, zuckt sie mit den Schultern. Als würde man einen Maler fragen, wozu sein Bild da eigentlich gut sei. Es geht ihr nicht um die Funktion, zumindest nicht nur. Es geht ihr darum, sich in der Arbeit zu verschwenden. L'art pour l'art. Paola, die pedantische Künstlerin, sagt: »Es sieht eben schön aus.« Gegessen habe ich bei Paola dann nicht mehr. Dafür hatte sie keine Zeit. Francesco serviert mir die Nudeln an meinem letzten Abend auf Sardinien. Traditionell wird die Pasta in einer Schafsbrühe serviert, mit dicken Brocken Pecorino. Weil die Nudeln so dünn sind, verschmelzen sie mit der Suppe und dem Käse zu einem gleichzeitig unfassbar zarten und fleischig-kräftigen Geschmack.

Die Su Filindeu sind nicht das Großartigste, was ich je gegessen habe. Aber ich glaube, der Witz der Su Filindeu ist sowieso ein anderer: Man genießt nicht nur die Aromen und Texturen, sondern auch das Wissen um die ungeheure Arbeit, die in den Nudeln liegt, den Aufwand, die Begeisterung, Paolas Lächeln.

Ich habe Paola versprochen, zu Hause weiter an den Su Filindeu zu arbeiten. Aber noch viel mehr als die Nudel will ich die Leidenschaft meiner sardischen Meister bewahren. Denn es geht beim Kochen nicht darum, etwas herzustellen, das satt macht. Kochen ist die Kunst, dem Alltag etwas Schönheit abzutrotzen. Das rettet nicht die Welt. Aber es macht sie ganz sicher besser.