Thomas Kirisits sitzt in einem Lehrsaal der Wiener Universität für Bodenkultur und weiß nicht genau, wie er es sagen soll, ohne Katastrophenstimmung zu verbreiten, denn die gibt es momentan ja schon genug. Dann sagt er es einfach: »Es war nur eine Frage der Zeit.« Vor ihm liegt eine Europakarte, auf der die einzelnen Staaten mit Jahreszahlen versehen sind. In fast allen Ländern ist schon ein Jahr eingetragen, bei Österreich etwa steht 2005, bei Tschechien 2002 und bei Italien 2009. Nur bei »Ukraine« steht noch ein Fragezeichen. Doch das streicht Kirisits nun durch: »Hier wissen wir es nun auch mit Gewissheit.« Dann streift sein Kuli weiter und zeigt auf einen Pfeil, der Pfeil weist von Holland nach Großbritannien, und dort steht »2012«. Jetzt hat es also auch den Inselstaat erwischt. Er hat es also wieder getan. Erstmals hat einer der geheimnisvollsten Serienmörder der Gegenwart auch außerhalb Kontinentaleuropas zugeschlagen: der Eschenmörder.

Ob in Polen oder Frankreich - zu oft hat Europa inzwischen gesehen, welche Spuren der Auslöschung er nach sich ziehen kann. Deutschland war relativ früh dran: 2002 wurde er zunächst in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt, dann in Brandenburg und Niedersachsen. Inzwischen zieht sich die Spur des Mörders durch ganz Deutschland.

Die Österreicher wiederum arbeiten daran, ihm langfristig etwas entgegensetzen zu können. Das dauert, natürlich - und doch ist es zurzeit die einzige Hoffnung.

Nun also sind die Briten alarmiert. Über die Medien versuchen die britischen Behörden Anfang Juni, Optimismus zu verbreiten, und versichern, sie haben die Sache im Griff. Ihre Strategie: den Mörder stoppen, bevor er wieder zur Höchstform aufläuft. Ihre Maßnahmen: die ersten 2000 Opfer finden, ausgraben, häckseln, in Müllsäcke stecken und auf Deponien unschädlich machen. Der Eschenmörder, so die Vermutung, ist nämlich unbemerkt auf Eschen von Holland in eine Baumschule nach Südengland gekommen. Zerstört man diese Eschen, hat man fürs Erste auch den Mörder besiegt.

Thomas Kirisits schaut skeptisch und weiß nicht genau, wie er es sagen soll, weil er wirklich keine Katastrophenstimmung verbreiten will, und dann sagt er es einfach: »Wenn das Eschensterben an einem Ort erst einmal begonnen hat, ist es kaum mehr aufzuhalten.« Und Kirisits hat damit seine Erfahrung. Gemeinsam mit zahlreichen europäischen Kollegen ist er seit Jahren auf der Spur des Serienmörders, der einen Großteil der Eschen in inzwischen 25 Ländern auf dem Gewissen hat.

Kirisits ist Phytopathologe, er forscht zu Krankheiten und wie sie zum Tod von Pflanzen führen können. Unterstützt vom österreichischen Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, den Bundesländern, den Österreichischen Bundesforsten, dem EU-Projekt ISEFOR untersucht er also Kriminalfälle der Natur, und das Eschensterben gehört dabei zu einem der kniffligeren. Die einfachen Lösungen haben sich immer als die falschen erwiesen, und wenn man es ganz pragmatisch sieht, ist es sogar möglich, dass es zu diesem Fall überhaupt keine Lösung gibt. Zumindest keine der Art: Mörder gefunden, Eschen gerettet.

Die ersten Opfer wurden in Polen bemerkt. 1992, also vor inzwischen 20 Jahren, mehrten sich im Nordosten des Landes die Meldungen von toten Eschen. Es wurden Bäume gesichtet, für die jede Hilfe zu spät kam. Erst dachte man natürlich, das sei Zufall. So ein paar tote Bäume, das kommt vor, da ist nichts weiter dabei, die haben halt einen unglücklichen Boden erwischt oder schlechtes Wetter oder ein anderes Einzelschicksal.

Dann aber zeigten sich auffällige Parallelen: Immer begann es an den Blättern, die langsam welkten; immer gab es Wunden an den Rinden, die nach und nach das Gewebe zerstörten; und immer waren es vor allem die jungen Triebe ganz oben am Baum, die als Erste den Geist aufgaben. Eschenbesitzer fürchteten um ihre Waldbewirtschaftung, denn die Esche ist in vielen Gegenden ein wichtiger Holzlieferant. Fast ganz nackte Äste ragten plötzlich überall aus den mächtigen, bis zu 40 Meter hohen Laubbäumen. Und da wussten die Polen: Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Über Jahrzehnte ist uns schon die Ulme weggestorben, jetzt nicht auch noch die Esche!

Polnische Forscher gingen an den Tatort, sie ließen sich die Toten ins Labor bringen. Sie hatten noch keine Vorstellung davon, welch schwierigen Fall sie da vor sich liegen haben sollten.

Dabei war der erste Verdächtige relativ schnell gefunden: das Wetter. Genauer gesagt, das ungewöhnliche Wetter, mit dem vielleicht besonders die Eschen zu kämpfen gehabt haben könnten. Unüblich lange Zeiten ohne Regen, überraschend heftiger Frost und Winter mit Wärmeperioden - und diese Kapriolen hätten auch der Esche massiv zugesetzt. So sehr, dass sich auf ihr dann die unterschiedlichsten Pilze niederließen, die den geschwächten Baum in aller Ruhe zugrunde richten konnten. Die These lautete deshalb, die Todesursache müsse eine »Komplexkrankheit« sein, die Kombination von äußeren Einflüssen wie Witterungsverhältnissen und Pilzbefall.

Doch während die Forscher in Polen in den Wetteraufzeichnungen stöberten und die Pathologen unter ihnen eine tote Esche nach der anderen auseinandernahmen, war der Eschenmörder ganz unabhängig vom Wetter schon weitergezogen. Nichts und niemand kam ihm dabei in die Quere, als er durch Litauen zog und dann in den skandinavischen Raum. Über Jahre ging das so, und über Jahre ging bei den Naturmordkommissaren nicht wirklich etwas weiter.

Eschenmörder scheinbar nicht zu stoppen

In Österreich wurden die ersten Todesfälle im Jahr 2005 bemerkt. Im Frühjahr und Sommer nahmen die Einsendungen von Waldbesitzern aus Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg zu, die sich etwa beim Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) über diese Entwicklungen erkundigten. Auch Thomas Cech, der am BFW für Fragen zu Waldschutz und Baumkrankheiten zuständig ist, vermutete wie viele andere zunächst eine komplexe Ursache. An die Einzeltäterthese, die inzwischen auch aufgekommen war, glaubte er nicht. »Es gab Indizien, aber es gab keine Beweise«, sagt Cech.

Gemeinsam mit dem Kollegen Kirisits heftete er sich dem Serienmörder in Österreich an die Fersen, sie erfassten die Daten der Todesfälle, versuchten dem Täter so nahe wie möglich zu kommen. Schon 2008 war klar, dass kein Bundesland vom Eschensterben verschont blieb. Die Esche stellt zwar nur rund drei Prozent der österreichischen Waldbäume dar, aber für einige Betriebe und Regionen war sie der wichtigste Laubholzbaum. Auch für die Biodiversität in Auwäldern spielt sie eine wesentliche Rolle.

Die Forscher erhofften sich auch über die Beschreibung des genauen Verlaufs des Todes der Eschen Hinweise auf den Täter, schließlich waren viele Fragen offen: Warum ausgerechnet die Esche? Warum fängt der Täter beim Wipfel des Baumes an, warum nicht unten am Stamm? Und warum ist ihm eine Esche nicht genug? Und wie macht er das? Vor allem aber: Mit wem haben wir es hier überhaupt zu tun?

»Zumindest die letzte Frage können wir inzwischen beantworten«, sagt Thomas Cech, »aber leider hilft uns das noch nicht wirklich viel.« Im Jahr 2006 war es polnischen Forschern um Tadeusz Kowalski von der Universität für Landwirtschaft in Krakau gelungen, einen Verdächtigen zu präsentieren und ihn nach einer langen Reihe an Versuchen auch seiner Taten zu überführen: Der Täter war zum Erstaunen aller ein Unbekannter, ein Mikropilz, dem man den Namen Chalara fraxinea gab. Den Forschern war es gelungen, ihn quasi auf frischer Tat zu ertappen, also noch bevor sich unzählige andere Pilze über die verwundeten Eschen hermachten. Sie isolierten ihn, impften dann gesunde Eschen mit dem Pilz und sahen, dass er auch diese binnen kürzester Zeit massiv schwächte.

Die europäische Forstwirtschaft atmete kurz auf. Der Eschenmörder war enttarnt! Jetzt müsste man ihn nur noch bremsen! Doch wie man spätestens seit dem epidemischen Ulmensterben weiß, ist das einfacher gesagt als getan. Vor allem, weil die Forscher zu diesem Zeitpunkt noch längst nicht alles über den Pilz wussten. Weder, wie er sich vermehrte und ausbreitete, noch, woher er kam, und schon gar nicht, warum er eine Esche nach der anderen zu einem langsamen Tod verurteilte.

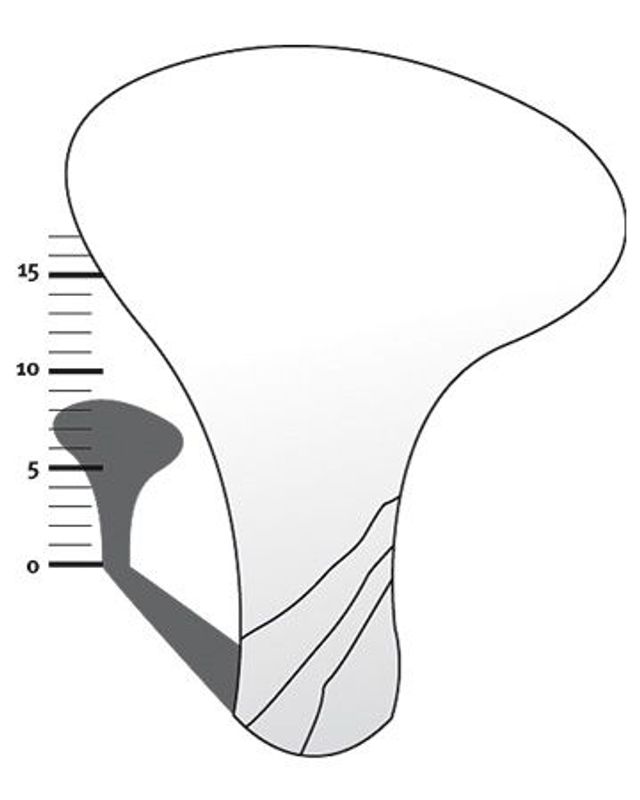

Nur Stück für Stück kamen die Forscher, zu denen sich inzwischen Kollegen aus Schweden, Frankreich und der Schweiz gesellt hatten, dem Geheimnis des Pilzes näher. »Man hatte lange an der falschen Stelle gesucht«, sagt Thomas Cech, »war zu sehr auf die Baumwipfel konzentriert und zu wenig auf den Boden.« Dort aber fand sich schließlich, oft versteckt unter größeren anderen Pilzen, die geschlechtliche Form von Chalara fraxinea, also jene, die auf verrottetem Eschenlaub Sporen bildet, sie in die Luft schießt und sich so geschlechtlich vermehrt und verbreitet. Unzählige Sporen kann der Mikropilz produzieren - und das ist es, was ihn so gefährlich macht. Jahr für Jahr kann er auf denselben Baum gelangen und gleichzeitig weit durch die Luft fliegend die nächsten Eschen erreichen.

Den Baumkriminalisten kam der geschlechtliche Pilz mit seinen bis zu neun Millimeter großen Sporenbechern bekannt vor, rein äußerlich zumindest. Die tiefere Untersuchung ergab, dass man es mit einem bösen Zwilling des »Weißen Stengelbecherchens« zu tun hat, einem harmlosen Pilz, der in ganz Mitteleuropa bekannt war. Der Eschenmörder wurde auf den Namen »Falsches Weißes Stengelbecherchen« getauft, sein Profil ist in Baumschulen, an Forstinstituten und bei Waldbesitzern bekannt. Man kennt ihn, man sieht ihn, aber zu fassen ist er nach wie vor nicht. Und auch nicht zu verstehen.

»Die große Anzahl der Opfer deutet auf ein Ungleichgewicht zwischen Esche und Pilz hin«, sagt Thomas Kirisits. »Die beiden dürften erst vor Kurzem miteinander in Kontakt gekommen sein.« Die Esche, so die These, konnte noch keine Abwehrmechanismen bilden. Ein fatales Rendezvous sozusagen, das aber auch eine Chance darstellt: Längerfristig könnte sich die Esche wehren und evolutionär aufholen. Die ersten Versuche laufen bereits in den Samenplantagen der Universität für Bodenkultur. »Wir raten Waldbesitzern, ihre gering erkrankten Eschen zu schützen und sie zu schonen, denn immer wieder zeigen sich Resistenzen, die man fördern muss«, so Kirisits. Auch für Norbert Putzgruber, Leiter für Wald- und Naturschutz bei den Österreichischen Bundesforsten, besteht die Hoffnung, dass sich einige Bäume widerstandsfähig zeigen, denn sonst besteht die Gefahr, dass die Eschen innerhalb weniger Jahre aus Österreichs Wäldern verschwinden. Vom Auspflanzen neuer Eschen rät er aufgrund der unsicheren Lage momentan jedoch ab.

Eine wichtige Spur, die die Forscher verfolgen, führt zurück zum Herkunftsort. Denn der Verlauf der Mordserie legt die Vermutung nahe, dass man es entweder mit einem genetisch veränderten Organismus zu tun hat, der plötzlich »böse« wurde. Oder dass es sich hier um einen eingeschleppten Pilz handelt, der in seiner Heimat keinerlei Schaden anrichtet, weil er natürliche Feinde hat oder einen Wirt, den er nicht schädigt.

Die Vermutung, dass ein eingeschleppter Pilz seinen Weg aus Asien nach Polen oder Kaliningrad fand, in die Gegend, in der das Eschensterben seinen Ausgangspunkt nahm, ist nicht aus der Luft gegriffen. Weltweit gibt es einen steigenden Trend, mit dem zunehmenden Handel von Pflanzen und Produkten auch Pilze einzuführen. Fast unsichtbare blinde Passagiere, die etwa im Verpackungsholz nisten oder eben in Pflanzen. Laut Kirisits kommen allein an Waldbäumen inzwischen 30 Pilzarten vor, die nicht in den österreichischen Wäldern heimisch sind. Viele davon, wie etwa der Eichenmehltau, sind relativ harmlos. Aber fünf bis sechs dieser Pilze verursachen schwerwiegende Krankheiten wie etwa das Ulmen- und nun auch das Eschensterben.

Natürlich gibt es Kontrollen, mit denen die Verbreitung der gefährlichen Pilze verhindert werden soll, natürlich gibt es Quarantäne-Bestimmungen. Doch die Täter zu fassen ist fast unmöglich. Bisher zumindest. Vielleicht schaffen es ja die Briten. Ihre 80 Millionen Eschen würden dann zu einer europäischen Attraktion.

Foto: Tanja Kernweiss; Illustrationen: Laura Fronterré