Thema heute: das Verschwinden. Festzustellen ist zunächst, dass es in diesen Zeiten nichts Traurigeres gibt als den Beruf des Glaziologen, den wir nicht verwechseln dürfen mit dem Glatzologen.

Dem Glatzologen, der Kahlkopfkundler also, entsteht sein Forschungsgegenstand erst durch das Verschwinden von etwas, der Haare nämlich. Hätte ein Haarschopf Bestand, wäre der Glatzologe arbeitslos, doch stünde er damit nicht vor dem Nichts, sondern dem Etwas, den Haaren nämlich, die das Objekt seiner Neugier nicht verbergen, sondern überhaupt inexistent sein lassen. Denn ein Kahlkopf mit Haaren ist kein unter Haaren versteckter Kahlkopf, sondern überhaupt kein Kahlkopf, weil der Kahlkopf durch Haarlosigkeit definiert ist. So ist der Glatzologe im Angesicht üppigen Schädelbewuchses zum Sinnen über Heideggers Frage verdammt: Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts? Wer Haare hat, der raufe sie nun!

Dem Glaziologen, dem Gletscherfachmann also, aber schmilzt nun Sommer für Sommer sein Forschungsgegenstand unter den Händen und auch den Füßen weg, weswegen es sich Angehörigen dieses Berufsstandes nicht empfiehlt, allzu viele Gefühle zuzulassen. »Ohne emotionale Distanz wäre jeder verschwundene Quadratkilometer Eis eine kleine Tragödie«, las man dieser Tage in der FAZ in einem schönen Porträt über den Glaziologen Martin Funk. »Kein Forscherleben hielte so viele Tragödien aus.«

Aber die Frage ist nun auch, wie viele Tragödien dieser Art unser Leben aushält, nicht wahr? Die Menschheitsgeschichte ist von immerwährendem Verschwinden begleitet, die DDR zum Beispiel ist schon weg, der Chiemsee wird es in 8000 Jahren sein. Alles ist bedroht, die halbe Natur oder noch mehr, die Handschrift, die Zeitungsleser, die SPD, das Dieselauto, die Metzgerei um die Ecke, neuerdings auch die Plastiktüte (zu Recht, die Kunststofftüte ist sehr böse!), der Regenwald schon lange und nun auch mal wieder unser Wald. »Jede siebte Fichte ist schon tot«, auch das stand kürzlich in der FAZ.

Andererseits: Ich persönlich hänge an der Fichte nicht und weine ihr kaum eine Träne nach, denn ich habe mir vor längerer Zeit den Satz »Willst du den Wald vernichten, so pflanze nichts als Fichten« gemerkt. Wenn ich alles richtig verstanden habe, war Deutschland immer ein Land der Laubwälder, und erst als unsere Vorfahren um 1900 herum diese Forsten gründlich abgeholzt hatten, um mit dem Holz dann Häuser zu bauen und diese zu heizen sowie Mahlzeiten zu kochen, da begann man Fichten zu pflanzen, weil die schnell wachsen und man sie deshalb noch zügiger wieder abholzen kann, um neue Fichten zu pflanzen. Wenn ich lese, man werde angesichts des Klimawandels mehr Esskastanien und Hainbuchen benötigen, dann sage ich: Das sind schöne Bäume, ich begrüße sie hier, wie ich überhaupt ein Freund des Wandels und der Veränderung bin und zum Beispiel nicht zu jenen gehöre, die alten verschwundenen Wörtern wie Henkelmann, Tropfenfänger oder Springinsfeld hinterherjammern. Es gibt doch immer neue Wörter, deren Verlust man dann in hundert Jahren beklagen wird, das ist der Lauf der Welt.

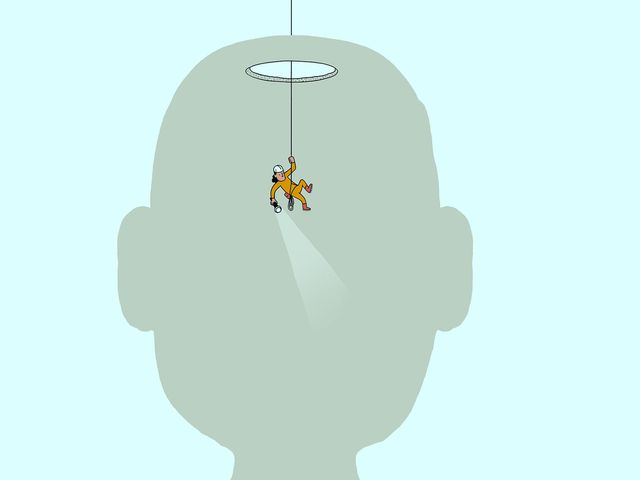

Was natürlich die Lage der Gletscher und ihrer Kenner nicht besser macht. Denn wenn Dinge von solcher Größe und Bedeutung sich – kann man das so sagen? – aus dem Staube machen, muss man schon ein Hohlkopf sein, wenn einem nicht blümerant zumute wird. (Das Wörtlein blümerant gibt’s schon noch, oder?) Wobei eben gerade die Hohlköpfe leider nie verschwinden, obwohl sie noch nie einer gebraucht hat, auch jetzt keiner braucht und nie einer brauchen wird.

Ist es nicht überaus seltsam, dass etwas so Nutzloses wie der Hohlkopf immer neu gedeiht? Man müsste dazu einen Hohlkopfkundler befragen, aber die sind momentan mal wieder wie vom Boden verschluckt. Oder waren sie noch nie da?