Wer zum ersten Mal Naturwein probiert, ist in der Regel erschrocken. Oft ist eine gelborangefarbene Brühe im Glas, die mit dem, was wir als Wein kennen, wenig gemein hat. »Most« oder »Cidre« sind die Geschmacksnoten, die einem zuerst in den Sinn kommen, es können aber auch »Essig« oder »Kleber« sein. Für Freunde des klassischen Weins ist Naturwein eine Art sehr teurer Sauerkrautsaft.

Ihnen stehen die Liebhaber entgegen. Wenn sie Naturwein trinken, schließen sie die Augen und schwärmen von geheimnisvollen Hefen und Bakterien. Und wenn der Wein besonders ungewöhnlich schmeckt, schauen sie sich verschwörerisch an und sagen: »Funky!« Sie sind stolz auf das, was auf Englischacquired taste heißt – auf einen Geschmack, der gelernt werden muss und nichts für die breite Masse ist. Und diese Gruppe wächst. In einschlägigen, gern spartanisch eingerichteten Bars in New York und London, Berlin und Barcelona, Wien und Kopenhagen wird inzwischen Wein ausgeschenkt, der die industrielle Moderne ignoriert.

Einer der Stars dieser Szene, dessen Weine in Stockholm, New York und Tokio gehandelt werden und immer schnell ausverkauft sind, ist Michael Völker.Zusammen mit seiner Frau Melanie Drese betreibt er das Naturweinlabel 2Naturkinder (in den USA, wo ihr Wein besonders gut ankommt, wird ihr Label two nature kinder ausgesprochen). An diesem klaren, herbstlich kühlen Abend im frühen September ist Völker aufgeregt. Am nächsten Tag beginnen die vier wichtigsten Wochen des Jahres: die Lese. Er saugt an seiner Pfeife, dass es zischt. »Mit der Pfeife fing ich an, weil ich eigentlich weniger rauchen wollte«, sagt er und lacht: Dann kam er nämlich drauf, dass er Pfeife rauchen kann und trotzdem beide Hände zur Arbeit im Weinberg frei hat. Das war es dann mit dem guten Vorsatz. Der 38-Jährige sitzt im Innenhof einer Kellerei am Rande der alten Weinbau- und Weinhandelsstadt Kitzingen. Schwalben schlagen enge Kurven auf der Jagd nach den letzten Mücken, in den alten Mauern wohnen auch Fledermäuse. 1843 gründete ein Ahn von Michael Völker die Kellerei, die Anlage sieht aus, als hätte ein Riese Tetris gespielt: unzählige ineinander verschachtelte Gebäude, darin Stufen und Ecken, wo man keine erwartet.

Für die Zeit der Lese beherbergen die 2Naturkinder bis zu sieben Hospitantinnen und Hospitanten auf ihrem Gut. Die packen mit an und lernen, Wein zu machen – und zwar so wie vor 200 oder 2000 Jahren. Viele würden über Instagram auf sie aufmerksam, sagt Völker. Sie könnten immer nur einen Teil aufnehmen. Und so sitzen nun am Tisch: zwei US-Amerikanerinnen, ein Australier, zwei Russinnen, ein Österreicher und ein Kanadier, alle zwischen 20 und 30. Aus der Boombox kommt der raue Siebziger-Prä-Punk-Sound der New York Dolls. Die Welt der Butzenscheiben, Weinköniginnen und Römergläser könnte kaum weiter entfernt sein.

Wenn Völker mit seinen Gästen redet, kommt ihm Englisch genauso flüssig über die Lippen wie Deutsch. Er kommt aus einer Familie, die seit Generationen vom Wein lebt, fand selbst aber erst spät in den Keller. Völker studierte Philosophie, Fachrichtung Logik, und arbeitete danach als Medienmanager. Seine Frau und er lebten in London – dort lernten sie auch Naturwein kennen. Sie zogen zurück nach Kitzingen und versuchten sich als Autodidakten an einigen Reihen Silvaner und Regent, die Völkers Vater ihnen abtrat und die sie als Naturwein ausbauten. Der Vater hatte schon geplant, den Betrieb, der vor allem Weinhandel war, zu verkaufen. Nun bleibt die Kellerei doch in der Familie, Völker verkörpert die siebte Generation.

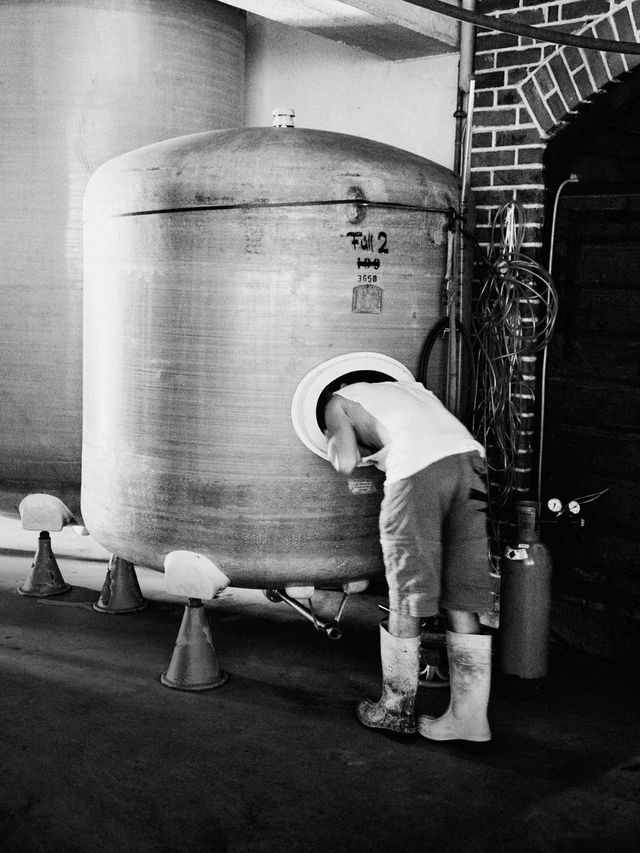

Nächster Morgen, erste Lektion: Pumpen. Eine recht komplexe Angelegenheit, wie sich zeigt. Völker erklärt, es gebe zwei Adapter für Schläuche, einen lochartigen, der werde »weiblich« genannt, und einen Stutzen, der heiße »männlich«. Dann entschuldigt er sich für dieses »dumme und sexistische Vokabular«. Aber da die Geräte eben überall so genannt würden, hießen sie auch hier so. Die Pumpen, die Spritzen, ein Gabelstapler, ein kleiner Laster, ein Förderband und eine Presse werden die einzigen modernen Geräte sein, die bei der Lese zum Einsatz kommen. Vor allem aber viele Hände.

Um zu verstehen, was Naturwein ist, muss man die Entwicklung der Weinindustrie in den vergan-genen Jahrzehnten betrachten. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Weinbau intensiviert. Das fängt beim Anbau an. In konventionell bewirtschafteten Weinbergen werden heute unzählige Pestizide in Massen ausgebracht. Monique Steinke, Sommelière im Sterne-Restaurant »Sosein.« in Heroldsberg bei Nürnberg, sagt: »Wein gilt als Naturprodukt, aber das Allermeiste, was verkauft und ausgeschenkt wird, ist hochgradig technisch hergestellt. Was der Konsument heute als typischen Riesling- oder Bordeaux-Geschmack schätzt, kommt in den seltensten Fällen aus den Trauben. Es werden Hefen zugesetzt, die diesen Geschmack produzieren.« Die Verwendung dieser Zuchthefen zieht eine ganze Reihe von Zusatzprodukten nach sich, die Hefen müssen zum Beispiel gefüttert werden. Daneben gibt es unzählige Mittel zur Säuerung oder Entsäuerung und Schönung. Tannine können zugesetzt werden, mit Eiweiß geklärt, mit Gelatine gefiltert. Und Schwefel sorgt dafür, dass unerwünschte Kulturen in Schach gehalten werden. Mehr als 50 Zusatzstoffe seien bei der konventionellen Produktion erlaubt, erklärt Steinke.

Dagegen regte sich früh Widerstand. Angefangen hat es in Frankreich. Im Zuge der Öko-Bewegung fingen dort ab den Siebzigerjahren – da nahm die Industrialisierung des Weinbaus gerade erst Fahrt auf – Winzer an, wie ihre Großväter zu produzieren. Sie wurden als weltfremde Ökos verlacht. In Frankreich, wo soziale Kämpfe oft mit harten Bandagen ausgetragen werden, wurden ihre Weinberge zum Teil verwüstet, sie galten als Ketzer. Doch die Szene wuchs. Eine Nische ist es geblieben. Steinke schätzt, dass es in Deutschland ein Dutzend Winzer gibt, die Naturwein herstellen, und ein paar konventionell arbeitende Winzer, die einen, zwei Naturweine anbieten.

»Man schmeckt das Grün der Schalen und Stängel«, sagt die Naturwein-Hospitantin: »Man schmeckt, dass das aus einer Pflanze kommt«

Einer von den komplett natürlich arbeitenden Winzern ist Michael Völker. Was das genau bedeutet, erklärt er seinen Hospitanten jetzt im Weinberg. »Da drüben ist ein konventioneller Anbau«, sagt er unddeutet auf einen Hang: Die Rebstöcke stehen in Reih und Glied, die Erde zwischen ihnen ist kahl. »Drogensüchtige Berge«, sagt er. Völker dagegen brachte tonnenweise Kompost aus, den er aus Pferdemist, Trester, Kohle und Kalk selbst angesetzt hat. Zwischen seinen Reben ist nichts kahl, da wachsen Wicke, Amaranth, Malve, Klee und Ackerwinde, Zwergschafe weiden.

Nun sollen die Hospitanten sich an die Ernte machen. Als Erstes ist die Rebsorte »Perle« dran, eine frostharte Kreuzung, die in den Siebzigerjahren gern in Franken gepflanzt wurde. Die Hospitanten bekommen Scheren und Körbe, Völker erklärt, wo man ansetzen muss, wie man die berüchtigte Essigfäule erkennt und ausschneidet. »Drei Sekunden pro Rebe dauert das im Idealfall«, sagt er, »sonst werdet ihr in eurer Reihe nie fertig.« An seinem Gürtel baumelt die Boombox, der Hip-Hop-Mix eines Londoner Senders holpert dahin. Mit sehr viel Elan legen die Helfer los.

Sie haben alle ähnliche Geschichten zu erzählen. Etwa Audrey Burr, 22, aus Seattle. Sie studierte in Washington Weinbau und arbeitete auf einem riesigen Weingut an der Westküste. In einer Bar in San Francisco entdeckte sie dann Naturwein. »Konventioneller Wein kam mir auf einmal so banal vor«, sagt sie: »Wie Limo für Erwachsene.« Von da an gab es kein Zurück mehr: Sie wollte den Naturweinbau lernen, am besten in der Alten Welt.

Die Sonne verschwindet hinter sanften Hügeln, der Tag war ideal für die Lese. Warm, aber nicht zu warm, und vor allem trocken. Nun geht die Arbeit erst richtig los. Die Trauben ruhen in einem großen Bottich, sie sollen jetzt gestampft werden. Die Hospitanten zieren sich. Mit nackten Füßen ein Lebensmittel zu treten, ist eine intime Angelegenheit. Doch Völker ermuntert sie: »Und passt auf die Wespen auf!« Bald verlieren sie die Scham und stampfen wie wild, Der trübe Perlwein aus dem Vorjahr, den Völker extra für die Ente zurückgelegt hat, hilft nach. Grüne Brühe quillt zwischen Zehen hervor. Naturwein muss nicht mit den Füßen gestampft werden, man könnte die Trauben auch mechanisch matschen, um sie anschließend in die alte Korbpresse zu füllen. Aber so wurde eben über Jahrhunderte hinweg gearbeitet.

Und dann fließt endlich der Saft. Fast dickflüssig, ein bräunlicher Schaum bildet sich auf ihm. Alle probieren. Ist es gut? Vor allem anders. »Irgendwie wild«, meint Alina Wasilewa, 28. In St. Petersburg arbeitet sie in einer Naturweinbar. »Man schmeckt das Grün der Schalen und Stängel, man schmeckt, dass das aus einerPflanze kommt«, sagt sie. Dann wird die Flüssigkeit in die Fässer gepumpt. Völker erklärt: »Heute Nacht schon wird es zu blubbern anfangen.« Er grinst wie ein Kind, dem ein Zaubertrick gelungen ist.

Bei der Untersuchung eines Naturweins von 1774 kam heraus, dass sich immer noch lebende Organismen in der Flasche befanden

Das, was Naturwein genannt wird, definiert sich weniger über das Stampfen als über die Arbeit im Keller. Es gibt biologisch angebauten Wein, der dann aber konventionell ausgebaut wird: mit Zuchthefen, gefiltert und mit allerlei Zusatzstoffen geschönt. Das ist Biowein, aber kein Naturwein. Bei den 2Naturkindern herrscht die reine Lehre. Das heißt: keine Zusätze, nicht einmal Schwefel, und vor allem keine Zuchthefen. Ein zentraler Unterschied zwischen Naturwein und konventionellem Wein ist die sogenannte Spontangärung. Die Hefepilze, die sich natürlicherweise überall, also auch auf der Schale der Trauben befinden, sind die ersten Zersetzer, die im Saft arbeiten. In der konventionellen Gärung werden sie künstlich im Zaum gehalten, damit die Zuchthefen ihre gefälligen Aromen verbreiten können. In der Spontangärung sollen sie wuchern und blubbern. »Ich habe gelernt: Je mehr Tiere im Weinberg sind, desto mehr unterschiedliche Hefen gibt es auch«, sagt Völker. Deswegen hat er am Fuß des Berges einen kleinen Teich angelegt. »Das Universum der Hefen ist unfassbar komplex. Hefen sitzen überall: auf Pflanzen, Steinen, der Erde, schon in der Wiese neben dem Weinberg gibt es andere als zwischen den Reben. Insekten übertragen die Hefen durchs Rumkrabbeln. Viele Insekten brauchen das Wasser zur Vermehrung – deswegen habe ich den Teich angelegt, so gibt es mehr davon«, erklärt er.

Haben die Hefen ihre Arbeit getan, also allen Zucker, den sie verwerten konnten, in Alkohol umgewandelt, sterben sie größtenteils ab und lösen sich auf. Das findet meistens nach wenigen Wochen statt. Damit ist aber der Wein noch nicht fertig, denn nun sind die Bakterien dran. Die wandeln etwa die in den Trauben befindliche scharfe Apfelsäure in die weichere Milchsäure um und zerlegen viele andere Bestandteile des Mosts in das, was wir als Weinaroma kennen. »Dieser Prozess ist mindestens so wichtig wie die alkoholische Gärung«, sagt Völker. Und natürlich wird auch dieser Vorgang im konventionellen Anbau gesteuert, etwa über Fermente und Temperatur. Beim Naturwein nicht – da kommen nur die Bakterien zum Einsatz, die von Natur aus im Saft oder im Keller sind.

Nach einigen Wochen ist auch dieser Prozess abgeschlossen. Der Wein kann dann abgefüllt – oder »gereift« werden: Ein Teil der Lebewesen – Hefen wie Bakterien – bleibt in ihm erhalten und bewirkt eine langsame, weitere Reifung. Vor einigen Jahren wurde im französischen Jura eine Flasche Weißwein, ein Vin Jaune, von 1774 geöffnet – auch nach strenger Definition ein Naturwein. Er war noch genießbar, der Verkoster schmeckte Noten von Zimt, Pfirsich und Honig. Die mikrobiologische Untersuchung ergab, dass sich immernoch lebende Organismen in der Flasche befanden.

Die spontane Gärung und Fermentation bewirken einen Geschmack, der mit konventionellem Wein oft wenig zu tun hat. Weil viele Naturweine auch noch trüb sind (es gibt jedoch auch solche, in denen sich die Hefe abgesetzt hat, und sogar filtrierte), schmeckt man oft Hefe oder Milchsäure zuerst. Dann: Noten von Milchsäure und Essig. Man kann aber auch Quitte, Curry, Schinken, Erde oder Socke schmecken. Es gibt sehr elegante Naturweine, die wie klassische Weine schmecken, nur etwas spannender und wilder. Und es gibt welche, die an den Geruch von Nagellack erinnern. Während es für die einen nicht »funky« genug schmecken kann, sind für Freunde des klassischen Weins Naturweine trübe Brühen mit Weinfehlern. Für große konventionelle Weinhersteller wie den Franzosen Michel Chapoutier sind »Naturwinzer nichts als weltfremde Hippies, die schlechten Essig herstellen«. Auch die Sommelière Monique Steinke ist nicht grundsätzlich überzeugt: »Das ganze Thema ist gerade ein großer Trend, und deshalb produzieren nun auch einige Winzer Naturwein, die weder im Weinberg noch im Keller sauber arbeiten. Das Ergebnis ist dann oft einfach scheußlich.«

Naturwein für Einsteiger

Monique Steinkeist Sommelière im Sterne-Restaurant »Sosein.« bei Nürnberg und Expertin für Naturwein. Ihre beiden persönlichen Favoriten:

2014 Spumante »Pjenusavo«, Vesna & Giorgio Clai

»Ein Schaumwein von einem tollen Winzer aus Kroatien. Wenig Perlage, knochentrocken und doch fast cremig.«

2010 Rebula »Opoka«, Weingut SimCˇICˇ

»Eine alte slowenische Rebsorte. Leicht mostig, erinnert an grünen Tee.«

2013 »Heimat Silvaner«, 2Naturkinder

Der Weißwein, das Flaggschiff der 2Naturkinder, ist so dicht wie ein Roter. Die Trauben werden ungequetscht angegoren, der Wein reift im Holzfass.

Für Michael Völker ist die Sache einfach: »Der Wein muss halt schmecken. Wir haben aber auch Wein im Keller, der einfach nicht gut war. So etwas wollen wir natürlich nicht verkaufen. Jedes Jahr ist es ein Experiment, man weiß vorher nie, was genau passiert. Einmal ist mir fast ein ganzer Jahrgang Perlwein explodiert, weil ich zu süßen Most in die Flaschen gefüllt hatte. So lernt man.« Aber meistens klappt es. 40 000 Flaschen produzierten die 2Naturkinder voriges Jahr. »Unsere natürliche Grenze liegt bei50 000 Flaschen«, sagt Melanie Drese. »Wenn wir weiter nur per Hand arbeiten, können wir nicht mehr machen. Wollen wir auch nicht.« Oft ist ein Wein nach wenigen Wochen ausverkauft. 95 Prozent ihrer Flaschengehen in den Export: in mehr als 20 Länder, nach Nordamerika, Skandinavien oder Japan. Es ist eine typische Ironie der Gegenwart, dass Naturwein sehr umweltschonend hergestellt, dann aber nach Übersee verschickt wird – und dass die Helfer dieser sonst fast CO2-neutralen Weinlese aus aller Welt anreisen.

Die Sommelière Monique Steinke sagt, mittlerweile gehöre Naturwein in Sterne-Restaurants zum guten Ton

Es ist schwierig zu ermessen, wie groß der Trend Naturwein tatsächlich ist. Das liegt auch daran, dass der Begriff »Naturwein« in der Weinwelt sehr umstritten ist und nicht auf dem Etikett der Flaschen stehen darf. »Damit würde, so die Furcht der Weinwirtschaft, unterstellt werden, dass konventioneller Wein nicht natürlich sei«, sagt Monique Steinke. Meistens muss Naturwein in der untersten hiesigen Qualitätskategorie geführt werden, als »Landwein«, was etwas drollig ist, wenn man bedenkt, dass die günstigsten Flaschen Naturwein je zwölf Euro kosten. Welchen Prozentanteil Naturwein im Markt einnimmt, weiß niemand. Aber es gibt andere Hinweise. Die Naturweinbars und -restaurants in Großstädten werden stetig mehr. Hier trifft sich ein mehrheitlich junges, internationales, mode- und kunstaffines Publikum, das gelangweilt ist von der klassischen Gourmetwelt und stolz darauf, dem eine eigene Attitüde entgegenzusetzen. »Industriewein« wird in diesen Kreisen als Schimpfwort verwendet. Aber auch die klassisch gehobene Kulinarik zieht nach. »Vor ein paar Jahren war Naturwein in Sterne-Restaurants noch die strikte Ausnahme«, sagt Steinke. »Heute gehört er zum guten Ton.« Im »Sosein.«, wo sie als Sommelière arbeitet, schenkt sie ausschließlich Naturwein aus. Aber: »Der Wein ist meistens klar, weil sich die Hefe abgesetzt hat. Man braucht im Restaurant einen Trinkfluss, da wäre das zu extreme Zeug störend.«

Die Hospitanten in Kitzingen stören sich am extremen Zeug nicht. Der Wein, den Völker nun ausschenkt, »Harvest Booze« hat er ihn genannt, hat er extra für dieErnte zurückgelegt, er ist fast milchtrüb vor Hefe. Der Most ist nun in den Tanks, die Musik wird lauter.Michael köpft eine Flasche Perlwein geschickt mit dem Spaten. Die meisten Hospitanten wollen irgendwann ihren eigenen Wein machen. »Das Schöne an der Szene ist: Es gibt eigentlich keine Konkurrenz«, sagt Völker. Die Nachfrage sei größer als das Angebot.

Der Tag war lang und dann doch heiß, einer der Hospitanten kommt auf die Idee, in den Main zu springen statt zu duschen, natürlich sind alle dabei, Flaschen werden eingepackt, mit Geschrei geht es zum Wasser. Völker bleibt im Hof und reinigt die Presse. Morgen früh will er in einen anderen Weinberg, Völker hat dort einen »Alten fränkischen Satz« gepflanzt: viele alte, regionale Rebsorten, die alle gemeinsam geerntet und gepresst werden. Weißer Lagler, Adelfränkisch, Vogelfränkisch. Auch einen Roten Silvaner hätte er gern, aber davon gibt es nur noch vier Stöcke, und an deren Ableger muss man erst mal kommen. Ordentlich Ertrag haben wird dieser neu angelegte Weinberg erst in fünf Jahren. Völker kann warten. Er verspricht sich viel davon. Die alten Rebsorten haben meistens dickere Schalen als die neueren, auf intensive Bewirtschaftung ausgelegten Züchtungen. Mit dem Klimawandel könnten sie gut zurechtkommen, vermutet Völker.