David Shrigley ist für den Turner-Preis nominiert worden und kann sich vor Anfragen kaum noch retten: Museen, Sammler, Unternehmen, alle wollen was von ihm. Im September haben wir den Künstler in Glasgow besucht. »Ich bin ein ekelhafter Mensch mit Humor«, hat David Shrigley mal gesagt. Das mit dem Humor können wir bestätigen.

SZ-Magazin: Müssen wir uns Sorgen machen?

David Shrigley: Nein, warum?

Die Arbeiten, die Sie für uns gemacht haben, wirken, als würden Sie leiden.

Ich leide nicht mehr als jeder andere. Eher weniger. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich glücklich.

Es gibt auch Menschen, die nur glücklich sind, wenn sie leiden.

So einer bin ich nicht. Ich kann zeichnen, meine Arbeiten werden gekauft, ich kann wieder zeichnen. Abgesehen von Rückenschmerzen ist mein Leben ein Traum.

Aber warum sind die Bilder so düster, so deprimierend?

Empfinden Sie das so? Okay, manche sind wirklich ein bisschen böse, aber doch nicht alle. Manche tragen durchaus einen Schimmer der Hoffnung in sich.

Eine öde Landschaft. Ein Mann, der von einer Spinne aufgefressen wird. Roboter, die die Menschen überflüssig machen. Überall lauern Eintönigkeit, Fremdbestimmung und Erniedrigung.

Das sind wirklich keine schönen Dinge, da haben Sie recht, aber irgendwie finde ich sie auch komisch. Wenn ein Kind in der U-Bahn auf einen Mann zeigt und sagt: »Mama, der Mann sieht aber doof aus«, dann ist das nicht sehr schmeichelhaft für den Mann. Aber irgendwie ist es auch lustig, finden Sie nicht? Und glauben Sie mir, ich bin nicht depressiv, im Gegenteil, wenn ich genug geschlafen habe und der Hund nicht auf meiner Decke gelegen hat, geht es mir richtig gut.

Wer zeichnet Ihre Bilder: David Shrigley, der zusammen mit seiner Frau und seinem Hund auf drei Stockwerken in Glasgow lebt, oder ein abgespaltener Teil Ihrer Persönlichkeit, der Spaß an Gewalt hat?

Ich zeichne sie, trotzdem will ich nicht, dass die Dinge, die ich zeichne, wirklich eintreten. Ich möchte nicht, dass ein Mann von einer Spinne aufgefressen wird. Ich bin ein sehr friedlicher Mensch, wahrscheinlich ist meine Normalität das Bemerkenswerteste an mir.

Was soll das sein, ein normaler Mensch?

Jemand, der eine Funktion innerhalb eines sozialen Gefüges einnimmt. Jemand, der nicht verhaltensauffällig ist. Jemand, der seine Steuern zahlt. Ich glaube, meine Bilder stellen eine Art Katharsis von meinen Ängsten dar.

Das müssen Sie erklären.

Na ja, anstatt jemandem den Kopf abzuschlagen, male ich jemanden, der einem anderen den Kopf abschlägt. Damit ich es nicht selbst machen muss. Verstehen Sie? Gleichzeitig bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich, egal wie wütend ich bin, nie jemandem den Kopf abschlagen würde.

Weil es nicht erlaubt ist oder weil Sie sich nicht trauen?

Weil ich es nicht will. Ich würde schon einen Weg finden, es zu tun, ohne die rechtlichen Konsequenzen tragen zu müssen, aber ich will es einfach nicht. Und sollte es doch passieren, aus Versehen oder so, ich könnte nie wieder fröhlich sein.

Ein Kritiker hat mal Mutmaßungen über Ihre Persönlichkeit angestellt: Diese Zeichnungen, so die These, stammen entweder von einem Philosophen auf Drogen, einem Nihilisten mit Sinn für Romantik oder einem sehr weisen Menschen mit ziemlich schlechter Laune. Was trifft es am besten?

Tut mir leid, ich kann nicht so tun, als würde ich von außen auf meine Arbeiten schauen, ich habe sie nun mal gemacht. Ich zeichne, weil ich Abgabetermine habe, weil immer irgendeine Ausstellung oder ein Buch fertig werden muss. Früher kam ich aus dem Kindergarten und habe gezeichnet, bis es Abendessen gab, heute mache ich es genauso, nur ohne Kindergarten. Und schon damals habe ich fast nur perverses Zeug gemalt, vor allem Monster, die Menschen auffressen, die sich darüber in Sprechblasen beschweren.

Haben Sie gezeichnet, um sich auszudrücken oder um die Zeit totzuschlagen?

Ich wollte meine Haltung gegenüber dem Leben ausdrücken, darum geht es doch in der Kunst.

»Eine Gruppe Menschen, die von Herzen lacht, hat etwas Göttliches.«

Verzeihen Sie, aber man sieht Ihren Arbeiten nicht wirklich an, dass Sie eine Kunsthochschule besucht haben.

Ich habe an der Glasgow School of Art studiert, das ist eine richtig renommierte Hochschule für figürliche Malerei. Dementsprechend gehörte ich zu den Schlechtesten in der Klasse. Meine Abschlussnote war mies, richtig mies. Die Note, die man dafür kriegt, dass man teilgenommen hat, dass man anwesend war.

Woran lag’s?

Aktzeichnen war einfach nicht mein Ding. Es hat mich nicht interessiert, Körperformen realitätsgetreu aufs Papier zu bringen. Deswegen habe ich ja Kunst studiert und nicht Illustration, weil ich dafür wirklich gut zeichnen können müsste. Ich kenne aber jede Menge großartiger Künstler, die wesentlich schlechter zeichnen als meine Mutter.

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?

Eine Art kunstvolles Gekritzel, gepaart mit einer nicht so schönen Handschrift. Wenn jemand sagt: »Schau mal, der Typ sieht aus wie eine Pizza«, dann versuche ich genau das zu zeichnen, und zwar ohne im Nachhinein was zu verbessern. Ich zeichne einfach drauflos, sehr intuitiv.

Sind Sie im Laufe der Jahre besser geworden?

Die Zeichnungen sind genauso mies wie vor zwanzig Jahren, selbst im Vergleich zu meinen Kinderzeichnungen sind sie nicht viel besser geworden, aber das Zusammenspiel aus Bild und Text ist heute prägnanter und raffinierter. Die Kommunikation funktioniert besser und direkter.

Das vernichtende Urteil Ihrer Professoren lautete: zu wenig künstlerisch, zu wenig konzeptionell und vor allem – zu lustig.

Ich habe darauf immer mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Arroganz reagiert. Als Mensch bin ich schüchtern, eher unsicher, aber als Künstler habe ich gespürt, dass ich nur so und nicht anders zeichnen will. Ich war mir ganz sicher: Ich weiß, was gute Kunst ist, und die wissen es nicht. Es gibt Menschen, die nicht akzeptieren, dass seriöse Kunst auch lustig sein kann. Es kommt vor, dass Menschen mich fragen: »Sagen Sie mal, Herr Shrigley, Sie setzen doch auch Humor in Ihren Arbeiten ein, oder?« Als ob es sich um rote Farbe handeln würde. Einen Schriftsteller würde man so etwas nie fragen.

Aber es gibt doch viele berühmte Künstler, deren Werk ohne Humor nicht denkbar ist: Marcel Duchamp, Andy Warhol, Maurizio Cattelan, Erwin Wurm.

Ich will mich wirklich nicht mit Marcel Duchamp vergleichen. Er war genial; Dada, Surrealismus, das sind schon die Sachen, die mir gefallen.

Warum hat es lustige Kunst trotzdem so schwer?

Ich glaube, es liegt daran, dass es viele Menschen gibt, die mit dieser Argumentation ihren Status legitimieren wollen. Kunst ist kein akademisches Fach wie Philosophie oder Literaturwissenschaften. Trotzdem gibt es Leute, die es dazu machen wollen, die wollen, dass Kunst nach objektiven Kriterien bewertet werden kann. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass das nicht geht. Es ist ein fundamentales Missverständnis, dass lustige Kunst nicht künstlerisch wertvoll sein kann. Das Gegenteil von seriöser Kunst ist nämlich nicht lustige Kunst, sondern schlechte Kunst.

Also sind Sie ein ernsthafter Künstler?

Natürlich. Meine Vision für die Welt ist nun mal eine comichafte, trotzdem arbeite ich sehr akribisch und ernsthaft an ihr. Schon allein, weil ich Ihnen gerade ein Interview gebe. Weil ich jeden Tag vor dem leeren Block sitze und traurig werde, wenn es nicht läuft. Zeichnen ist mein Job, ich verbringe mein Leben damit, ich meine es todernst. Trotzdem halte ich Lachen für absolut essentiell. Eine Gruppe Menschen, die von Herzen lacht, hat etwas Göttliches.

Inzwischen zählen Sie zu den bedeutendsten Künstlern Großbritanniens. Was hat Ihre Kritiker am Ende überzeugt?

Ich hatte letztes Jahr eine Einzelausstellung in der Hayward Gallery in London, das ist eine der renommiertesten Galerien für zeitgenössische Kunst. Danach konnten sie mich nicht mehr ignorieren. Und jetzt bin ich auch noch für den Turner-Preis nominiert. Ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit inzwischen fast zu ernst genommen wird.

Inwiefern?

Sie ist so omnipräsent. Es gibt Shrigley-Tassen, -Handtücher, -Grußkarten, -T-Shirts. Ich habe einen Agenten, der sich nur um diese Sachen kümmert. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich beschwere mich nicht, aber am Ende sind diese Produkte nur Strandgut, das die Jahrhunderte nicht überdauern wird. Aber ich habe kein Problem damit, solange der Kontext stimmt.

Wann stimmt der Kontext?

Eine Müslischale mit einem Gemälde von David Hockney drauf? Funktioniert eher nicht. Es ist immer noch eine ganz hübsche Müslischale, aber das Gemälde allein ist irgendwie besser. Eine Müslischale mit einer Shrigley-Zeichnung? Geht schon eher. Die Arbeit wird durch die Schale nicht entwertet. Es gibt zum Beispiel eine Tasse von mir mit dem Aufdruck Museums are full of crap, die in Museumsshops verkauft wird. Finde ich lustig.

Wie oft zeichnen Sie?

Wenn Sie nicht hier wären, würde ich zeichnen. Ich zeichne, sooft ich kann, leider geht es nicht jeden Tag, weil ich auch an meinen Skulpturen arbeiten und andere Sachen machen muss, zum Beispiel mit dem Hund Gassi gehen, Briefe zur Post bringen und so weiter. Aber wenn ich mal drin bin, arbeite ich sechs bis acht Stunden am Stück.

Ist es eher Arbeit oder Spaß?

Die ersten vier Stunden sind Spaß, die zweiten vier sind Arbeit. Nach acht Stunden bin ich erschöpft, geistig und körperlich. Ich glaube, dass der Spaß immer abnimmt, wenn man verpflichtet ist, eine Sache zu tun, trotzdem fällt mir nichts ein, was mir genauso viel Spaß macht. Ehrlich, es ist okay, solange ich keiner geregelten Arbeit nachgehen muss. Und wenn ich nach einem langen Tag um zehn Uhr aufs Sofa falle und CSI: Miami anschaue, bin ich absolut glücklich.

Haben Sie Ihre Motive im Kopf, wenn Sie den Stift in die Hand nehmen?

Nein. Ich beginne jeden Arbeitstag mit einer Liste, auf die ich alles schreibe, was mir einfällt: ein Baum, eine Ente, eine Orgie, ein Elefant, der kackt, und so weiter. Dann arbeite ich die Liste ab, male den Elefanten, aber der sieht aus wie ein Pferd, also überlege ich, was ich drüberschreiben könnte, damit es wieder passt. An guten Tagen schaffe ich dreißig Zeichnungen.

Klingt ein bisschen nach Fließbandarbeit. Fallen Sie gelegentlich in einen Trott bei der Arbeit?

Niemals. Wenn ich zeichne, bin ich zu hundert Prozent aktiv und konzentriert, gleichzeitig ist mein Bewusstsein leer, als ob ich auf Autopilot arbeiten würde. In richtig guten Momenten merke ich gar nicht, dass ich arbeite, dann assoziiert und zeichnet etwas in mir, die Bilder entstehen, ohne dass ich anschließend erklären kann, was ich mir dabei gedacht habe. Ich zeichne und zeichne, und es kann beides herauskommen: Kunst oder Müll. Ein paar Wochen später schaue ich mir alle Zeichnungen noch mal an und werfe mindestes zwanzig davon weg.

Aber Ihre Skulpturen beruhen auf Planung, oder?

Die schon. Vor ein paar Jahren stand ich im British Museum vor einer Degas-Skulptur. Es handelte sich um Die Tänzerin. Beim Betrachten dieser wirklich schönen Skulptur kam mir die Idee, eine Bronzeskulptur von einer Tänzerin zu machen, die gerade furzt.

Sind Sie ein politischer Künstler?

Gibt es so was wie einen unpolitischen Künstler überhaupt? Eher nicht. Und wenn eine Arbeit so viel Text beinhaltet wie meine, ist sie zwangsläufig politisch. Meine Zeichnungen funktionieren wie Statements. Auch die Art, wie ich Sprache verwende, ist politisch. Ich sage den Leuten, wie die Welt ist oder sein sollte. Ich habe übrigens mal eineinhalb Jahre als Karikaturist für den New Statesman gearbeitet, ein linksliberales Wochenmagazin.

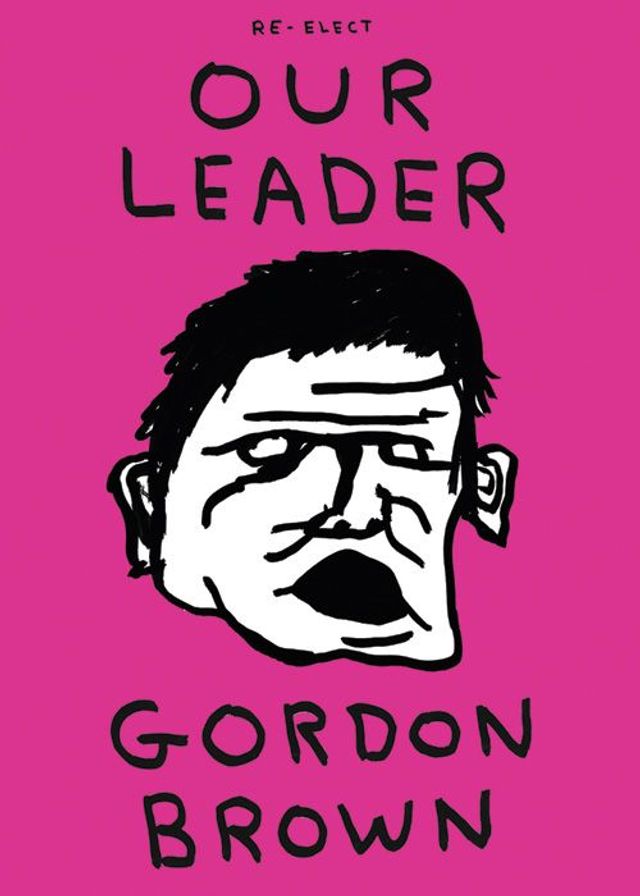

Sicher mussten Sie oft David Cameron und Gordon Brown zeichnen?

Genau, am Anfang hat mein betreuender Redakteur regelmäßig angerufen und gesagt: »Hey, David, könntest du Gordon Brown ein bisschen mehr so zeichnen, dass er aussieht wie Gordon Brown?« Ich habe dann einfach den Namen druntergeschrieben.

»Du? Erfolgreich? David, du bist nicht erfolgreich, aber ich kann dafür sorgen, dass du es wirst, mein Junge.«

Sie haben mal gesagt, dass Sie nur finanziell Teil des Kunstmarktes sind, nicht emotional.

Das habe ich wirklich gesagt?

Ganz sicher.

Na ja, seitdem ich 1996 ein paar Arbeiten auf der Art Basel verkauft habe, kann ich nicht mehr leugnen, dass ich finanziell vom Kunstmarkt profitiere. Aber das Milieu, in dem sich die Gegenwartskunst abspielt, ist eher nicht mein Ding. Es ist doch ziemlich vulgär, die Partys sind schrecklich. Ich kriege so viele sonderbare Anfragen. Einmal sollte ich in einer Fernsehshow Politikergesichter in Kartoffeln schnitzen. Letztes Jahr war ich in London auf der Fashion Week, dabei interessiere ich mich überhaupt nicht für Mode. Ich hätte viel lieber zu Hause Fußball geschaut.

Sie hätten absagen können.

Schon, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es weniger anstrengend ist, das Spielchen ab und zu mitzumachen, als anonym zu bleiben. Sicher kennen Sie den Graffitikünstler Banksy. Was glauben Sie, wie viel Energie der jeden Tag darauf verwendet, unerkannt zu bleiben?

Kennen Sie ihn?

Natürlich, ich habe sogar seine Telefonnummer. Ein netter Mensch, so ein Typ von nebenan. Es ist so eine Sache mit der Berühmtheit. Ein Freund von mir spielt in einer Daily Soap den Barmann Bobby, eine kleine Nebenrolle, aber in Schottland kennt ihn wirklich jeder. Das Blöde ist, er kommt gerade so über die Runden, aber kaum betritt er einen Pub, schreien ihm hundert Leute entgegen: »Hey, Bobby, gib uns einen Drink!« Da habe ich es besser erwischt. Wenn mich jemand auf der Straße erkennt, ist es im Zweifel eine 22-jährige, gut aussehende Kunststudentin. Bringt mir aber auch nichts. Berühmt sein macht nur Spaß, wenn man 22 ist und in einer Band spielt. Ich bin 44 und verheiratet.

Sie lehnen die Hysterie der Kunstwelt ab, nehmen aber am Turner-Preis teil. Ist das nicht ein Widerspruch?

Was hätte ich machen sollen?

Absagen. Immerhin wird man vorher gefragt, ob man bereit ist, die Nominierung anzunehmen.

Stimmt, aber man braucht einen echt guten Grund, wenn man sich weigert, sonst macht man sich lächerlich. Ich weiß noch, wie ich auf den Anruf reagiert habe: »Ist es okay, wenn ich Ihnen Montag Bescheid gebe?«

Und dann?

Habe ich meinen Galeristen in London angerufen. Er meinte nur: »David, du musst da nicht mitmachen, wenn du nicht willst, aber mach trotzdem mit.« Und weiter: »Ich wäre wirklich traurig, wenn du nicht mitmachst, David, aber ich will dir nicht reinreden, du musst es wissen.« Und jetzt bin ich halt dabei und weiß, was auf mich zukommt. Ich werde mit den anderen drei Nominierten in eine Art Rivalität gezwungen, die ich nicht empfinde.

Wollen Sie gewinnen?

Soll ich mir wünschen, nicht zu gewinnen? Das wäre lächerlich. Außerdem gibt es 25 000 Pfund zu gewinnen.

Sie haben in den letzten Jahren viel Geld verdient.

Das dachte ich auch, als ich vor zwölf Jahren meine erste Ausstellung in New York hatte. Ich weiß noch, wie ich bei der Eröffnung mit meinem amerikanischen Galeristen gesprochen habe. Ich war so glücklich und sagte irgendwas wie: »Seitdem ich erfolgreich bin …«, da unterbricht er mich, lächelt und sagt: »Du? Erfolgreich? David, du bist nicht erfolgreich, aber ich kann dafür sorgen, dass du es wirst, mein Junge, also lass uns in fünf Jahren noch mal reden.«

Inzwischen sind Sie erfolgreich. Sogar das MoMA in New York und die Tate Modern in London haben Arbeiten von Ihnen gekauft. Macht Geld das Arbeiten leichter oder schwieriger?

Einfacher, weil ich mir keine Sorgen um alltägliche Dinge machen muss. Wenn ich zeichne, flüchte ich aus der Welt. Ich begebe mich in meinen ganz persönlichen Kosmos, in meine Welt, in der ich mich auskenne und die ich kontrollieren kann. Und das geht umso besser, je weniger finanziellen Druck ich verspüre. Früher hatte ich Angst, wenn ich eine Bronzeskulptur gemacht habe. So ein Ding kostet 5000 Euro. Wenn was schiefgeht, ist das Geld futsch. Wenn heute eine Arbeit nichts wird oder sich nicht verkauft, mache ich die nächste.

Vor drei Jahren haben Sie auf der Frieze Art Fair in London Menschen bemalt, die sich Ihre Zeichnungen anschließend als Tattoo haben stechen lassen.

Ja, es laufen ungefähr hundert Menschen mit einer Tätowierung von mir durch die Welt. Und wissen Sie, was mir damals aufgefallen ist? Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Attraktivität einer Person und der Hässlichkeit der Tätowierung. Je schöner die Menschen, desto scheußlicher die Tätowierung. Muss was mit Ironie zu tun haben. Meine Motive sind damals fast ausschließlich auf hübschen Frauen unter 25 gelandet. Mir war das Ganze eher unangenehm, aber die kamen an und haben einfach ihr Oberteil hochgezogen.

Was haben Sie gemalt?

Einem Typen habe ich »don’t« auf den Arm geschrieben. Einer Frau habe ich Ringe um den Nabel gemalt. Ich musste auf Bäuche und Brüste zeichnen und war extrem nervös, weil ich ja echt kein großer Zeichner bin.

Würden Sie es noch mal machen?

Nie wieder. Ich werde auch oft gefragt, ob ich irgendwo Platten auflege. Ich mache das genau einmal im Jahr, aber nur, damit ich die Tausende von Platten, die ich kaufe, von der Steuer absetzen kann.

Es gibt diesen Mythos vom schwarzen britischen Humor. Ist Ihr Humor typisch britisch?

Da müssen Sie jemand anders fragen. Um das beurteilen zu können, müsste ich beide Sprachen bis in die feinsten idiomatischen Verästelungen hinein beherrschen. Aber ich merke, dass Briten und Deutsche irgendwie aus der gleichen Tradition kommen. Wenn ich mit meinen Berliner Freunden in einer Bar sitze, bringen sie mich ständig zum Lachen. Unser Humor basiert, anders als zum Beispiel bei meinen amerikanischen Freunden, auf der gleichen Sensibilität dem Leben gegenüber. Außerdem mögen wir beide Bier und Fußball, nur dass euer Bier und euer Fußball besser sind.

David Shrigley

wohnt zusammen mit seiner Frau und seinem Zwergschnauzer in Glasgow, wo er von 1988 bis 1991 an der Glasgow School of Art studiert hat. Bekannt wurde er durch seine cartoonartigen, eher stümperhaft wirkenden Zeichnungen, er macht aber auch Skulpturen, Installationen, Animationen und gestaltet - als großer Musikfan - immer wieder Plattencover. Shrigley, 45, der dieses Jahr für den Turner-Preis, die wichtigste Auszeichnung für Gegenwartskunst, nominiert ist, wird weltweit von sechs Galerien vertreten. Shrigleys erste Einzelausstellung in einem deutschen Museum findet vom 11. April bis zum 13. Juli 2014 in der Münchner Pinakothek der Moderne statt.

(Fotos:www.WeAreTAPE.com)

Fotos: Ola Rindal