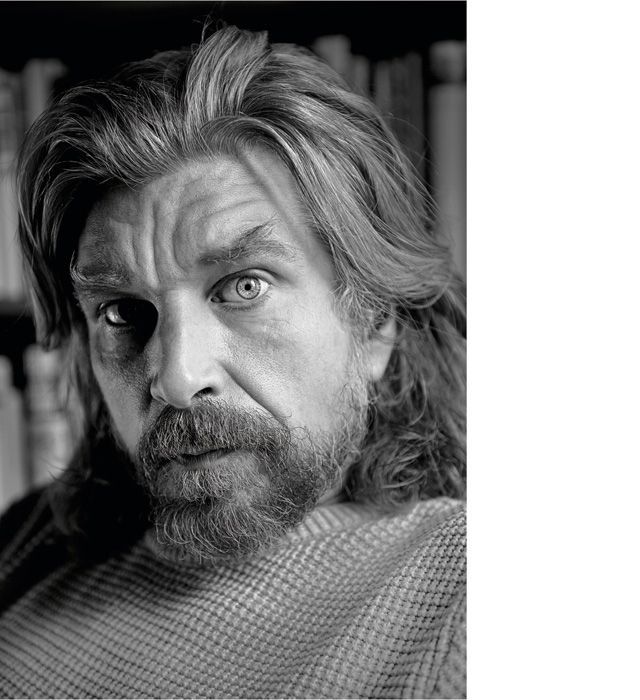

Karl Ove Knausgård steht am Bahnhof im südschwedischen Städtchen Ystad und raucht. Er hat geschrieben: Sie erkennen mich, ich bin groß. Und ja, er ist größer als alle anderen, die am Gleis warten. Aber man würde ihn auch so erkennen, am zerfurchten Gesicht, den dichten grauen Haaren, dem Bart.

Auf dem Weg zum Café raucht er schnell noch eine. Bis vor Kurzem hat Knausgård Journalisten vom Zug abgeholt und sie mit zu sich genommen. Er lebt mit seiner Frau Linda und vier Kindern nahe Ystad in einem Haus auf dem Land. Dann kündigten sich immer mehr Journalisten an, um über seinen Romanzyklus »Min Kamp« zu sprechen (»Mein Kampf«). Nun holt er sie vom Zug ab und geht mit ihnen in sein Lieblingscafé. Aber auch das nicht mehr lange, sagt er. Die Aufmerksamkeit, die er damit auf sich zieht, ist ihm unangenehm.

In den USA und Norwegen sind Knausgårds Bücher Bestseller. In sechs Bänden ergründet er anhand der eigenen Biografie, was es heißt, ein Mensch zu sein. Er schreibt über seine Freunde, seine Eltern, seine Frau, seine Kinder. Alltägliches und Dramatisches, detailliert und radikal ehrlich. Seine Sprache ist einfach, warm, stark. Vier der sechs Bände sind in Deutschland bereits erschienen: »Sterben«, »Lieben«, »Spielen« und »Leben«. Im Herbst folgt Band fünf: »Träumen«, im Luchterhand Literaturverlag.

SZ-Magazin: Herr Knausgård, Sie erzählen peinliche und intime Dinge über sich und die Menschen, die Ihnen nahestehen. Warum tun Sie das?

Karl Ove Knausgård: Mein großes Lebensthema ist: Ich möchte gemocht werden. Ich möchte gefallen. Dafür tue ich alles. Das Projekt, über meinen Lebenskampf zu schreiben, hatte zum Ziel, damit Schluss zu machen.

Dachten Sie, dass man Sie nach den Büchern nicht mehr mögen würde?

Ich wollte ehrlich sein. Mich so zeigen, wie ich bin, und mit den Konsequenzen leben lernen. Denn das ist ja Schreiben: Du exponierst dich. Nein, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass mich irgendjemand nach diesen Büchern mag.

Als Sie anfingen, so detailliert über Ihr Leben zu schreiben: War Ihnen da bewusst, dass Sie kollektive Erfahrungen ansprechen würden?

Überhaupt nicht. Mir wurde ja auch vorgeworfen, dass ich vollkommen narzisstisch und selbstbezogen schreibe. Was stimmt.

Und nun läuft es so gut für Sie. Als junger Mann haben Sie sich danach gesehnt, der berühmteste Schriftsteller der Welt zu werden.

Aber doch nicht mit den Büchern über mich. Später, mit anderen Büchern.

Haben Sie darum verkündet, nach sechs Bänden mit dem autobiografischen Schreiben aufzuhören?

Ich beherrsche diese Art zu schreiben so sehr, dass es mir keine Mühe machen würde, sechs weitere Bände zu schreiben, die den Leuten gefallen würden. Es wird gerade sogar zum Problem, weil ich gar nicht mehr anders schreiben kann. Ich bin gerade für ein amerikanisches Magazin durch Amerika gereist, um über die Wikinger zu schreiben. Ich hatte nichts zu erzählen. Ich konnte wieder nur über mich schreiben.

Sie schreiben in dem Text, wie Ihnen alles misslingt: Sie haben keinen Führerschein dabei, schaffen es nicht, Ersatz zu besorgen, dann ist die Toilette im Hotel verstopft, aber Sie trauen sich nicht, es zu melden. Was geht da in Ihnen vor?

Das ist Scham. Die Angst, die bei mir am tiefsten sitzt, ist die Angst davor, ausgelacht zu werden. Das geht so weit, dass ich die Toilette im Flugzeug nicht benutze, weil ich mir überlege, was alles schiefgehen und wie ich mich vor den anderen Fluggästen lächerlich machen könnte. Mein Leben ist voll von diesen Ängsten – dass ich dabei ertappt werde, wie ich eine Situation nicht meistern kann. Ich weiß natürlich, niemand interessiert sich für den, der im Flugzeug auf die Toilette geht. Aber das ist eine solche Urangst, dass der Verstand dagegen machtlos ist.

Sitzt die Angst vor Ihrem Vater auch so tief?

Mein Vater hat jedes Missgeschick bemerkt, bevor es sich ereignet hat. Er hatte einen sechsten Sinn dafür.

In Ihren Büchern ist Ihr Vater so autoritär, ungerecht und kalt, dass man als Leser anfängt, sich vor ihm zu fürchten. Auch wenn nichts geschieht – man fühlt sich seiner Unkalkulierbarkeit ausgeliefert.

Das ist das Gefühl, das ich in meiner gesamten Kindheit hatte: ständige Verunsicherung. Immer auf der Hut sein zu müssen. Ich bin mir sicher, dass manche Kinder, mit denen ich zur Schule ging, schlechter von ihren Eltern behandelt wurden. Aber die ständige Bedrohung, die ich in seiner Gegenwart empfunden habe, hat mich zermürbt.

Ähneln Sie Ihrem Vater?

Äußerlich werde ich ihm immer ähnlicher. Aber unsere Persönlichkeiten sind verschieden. In den Büchern versuche ich, mich mit ihm zu identifizieren und herauszufinden, wer er wirklich war. Ich habe ja, im Gegensatz zu ihm, das Privileg zu schreiben: mich auszudrücken, meine Welt zu entdecken, zu reflektieren. Meine Mutter hat mir erzählt, dass er schreiben wollte, als sie sich kennenlernten. Und mir kam es tatsächlich so vor, als sei er in einem Leben gefangen gewesen, das nicht seins war. Meine Eltern waren 19, als sie sich kennenlernten. Sie bekamen Kinder, und er musste Ehemann, Vater und Lehrer sein. Er wusste vielleicht selbst nicht, dass er sich eingezwängt fühlte. Es war in dieser Zeit ja nicht sehr verbreitet, über sich nachzudenken. Aber er war ein hochempfindlicher Mensch. Darin sind wir uns ähnlich. Und er wuchs in einem Haus auf, in dem das nicht erkannt wurde. Das hat ihn gebrochen.

Auch darin scheinen Sie ihm zu ähneln: Im Band über Ihre Kindheit, Spielen, hackt er Holz, und Sie sollen es stapeln. Sie frieren, machen alles falsch, er wird sauer, verachtend, Sie weinen, das macht ihn noch böser. Dann verlangt er, dass Sie mit ihm Fußball gucken, aber Sie möchten nicht, damit er versteht, wie weh er Ihnen getan hat.

Und er hat es nie gesehen. Für meine Begriffe herrschte in ihm totales Chaos. Meine Mutter, die sehr pragmatisch ist und hohe moralische Ansprüche stellt, hat ihn strukturiert und sein Chaos in Schach gehalten. Als er sie verließ, brach das Chaos in ihm aus, in aller Konsequenz, aber er war weiter ohne jedes Bewusstsein dafür. Er fing an zu trinken. Der Mensch, der sich da entwickelte, war auch wieder nicht er. Er wurde Alkoholiker und trank sich zu Tode. Er starb mit Anfang fünfzig, und ich glaube, er ist mit 16 schon ein gebrochener Mensch gewesen.

Kam Ihr Bruder Yngve besser mit Ihrem Vater zurecht?

Yngve war der Ältere, er hat mehr abgekriegt als ich, vor allem körperlich. Er konnte es kaum erwarten, von zu Hause wegzugehen, und ist mit 16 ausgezogen. Yngve findet, dass ich in den Büchern zu nett mit unserem Vater umgegangen bin.

Hat er Ihren Vater auch so gefürchtet wie Sie?

Vielleicht hat er ihn eher gehasst. Ich habe mich gehasst: dafür, dass ich ständig geweint habe und mich überhaupt nicht unter Kontrolle hatte. Ich kam mir immer nur dumm vor. Mich hat mein Vater nicht körperlich misshandelt, aber er hat mein Selbstwertgefühl zerstört. So wie seine Eltern sein Selbstwertgefühl zerstört haben. Es hat ihn unfassbar wütend gemacht, wenn ich weinte. Vielleicht spürte er etwas von sich darin, was er nicht ertragen konnte. Und wollte mir das austreiben, mit aller Macht.

Hat er sich nie selbst in Frage gestellt?

Nein. Eltern fühlten sich doch immer im Recht damals. Man sah in Skandinavien nie Eltern mit ihren Kindern spielen. Jetzt ist es das Gegenteil. Eltern finden nichts wichtiger als ihre Kinder, sie sehen sie, sie spielen mit ihnen, sie geben sich alle Mühe der Welt, sie zu tollen Menschen zu erziehen. Vielleicht ziehen wir in eine Horde verwöhnter Weicheier heran und stellen eines Tages fest, wie wichtig es gewesen wäre, dass wir sie schlechte Erfahrungen machen lassen.

»Weil ich zu Hause so wenig gesehen wurde, wollte ich draußen in der Welt unbedingt wahrgenommen werden.«

Foto: Joachim Ladefoged

Knausgård schont in seinen Büchern weder sich noch andere. Sein Onkel verklagte ihn, seine Frau wurde nach der Lektüre seines Werkes in die Psychiatrie eingeliefert. Doch die Ehe hält.

Wenn Sie sich eine Szene aussuchen müssten, um Ihre Beziehung als Kind zu Ihrem Vater am treffendsten zu beschreiben, welche wäre das?

Die Sockenszene. Ich verlor eine Socke im Schwimmbad und suchte sie wie verrückt. Weil ich wusste, dass mein Vater mich erwischen würde. Die anderen dachten, wieso sucht er diese Socke ewig, dann ist sie halt weg. Ich kam mir ihnen gegenüber wie ein Idiot vor. Aber ich wusste auch, dass genau das geschehen würde, was dann geschehen ist: Mein Vater würde riechen, dass was nicht stimmt. Er stand dann vor mir und wartete, bis ich die Schuhe auszog.

Und bestrafte Sie sehr hart, für eine verlorene Socke. Sie schreiben an anderer Stelle, dass Sie oft über Ihren Vater gesprochen haben, um sich interessant zu machen. Wie passt das zusammen?

Da war ich so Anfang, Mitte zwanzig. Mein Vater trank schwer zu der Zeit und verschwand tagelang. Davon habe ich erzählt, denn ich fand, das klang spannender als mein eigenes Leben damals. Außerdem hatte ich ihn immer im Kopf.

Haben Sie die Bücher geschrieben, um ihn loszuwerden?

Ja.

Ist es gelungen?

Ich habe ihn nicht hinter mir gelassen, aber ich bin entspannter und hasse mich nicht mehr dafür, dass ich nicht anders sein kann. Die ungesunden Gefühle sind schwächer geworden. Ich weiß, dass ich so bin, wie ich bin, auch weil es ihn gab.

Fällt es Ihnen schwer, über ihn zu reden?

Es geht mir nicht mehr ans Herz, nein. Ich kann sogar einen anderen Blick auf ihn entwickeln. Vor Kurzem erst sagte meine Mutter, die ersten Jahre ihrer Ehe seien glücklich gewesen. Und dass sie ihn geliebt habe.

Hat Sie das überrascht?

Ich hatte nie darüber nachgedacht. Es war auch nicht zu merken. Aber es war tröstlich, das zu hören. Meine Mutter war ja schon meine Rettung.

Ja? Dabei kauft Ihre Mutter Ihnen einmal eine Damenbadekappe mit Blümchen darauf und begreift nicht, wie schlimm das für einen Jungen ist.

Die Szene sagt eine Menge über meine Mutter aus. Sie war nicht sehr präsent, und auch sie hat meine Welt und meine Bedürfnisse überhaupt nicht verstanden. Aber auf eine unschuldige Art. Wenn sie mich verstanden hätte, wäre ihr das nicht passiert, da bin ich mir sicher. Weil ich zu Hause so wenig gesehen wurde, wollte ich draußen in der Welt unbedingt wahrgenommen werden.

Wie zum Beispiel?

Die Klassensprecher wurden gewählt. Ich habe mich selbst gewählt. Das kam raus, weil ich nur eine einzige Stimme bekam: meine. Ich stritt es ab, aber alle wussten, dass ich log, weil mich ja niemand gewählt hatte. Das war erbärmlich.

Ihre Mutter war unendlich enttäuscht von Ihnen.

Ja. Ein schlimmer Moment. Der schlimmste vielleicht. Von da an wurde ich immer stiller. Ich konnte später im Grunde nur noch mit Leuten reden, wenn ich trank. Diese Szene ist die erste, die ich überhaupt aufgeschrieben habe.

Empfinden Sie es als verpasste Chance, dass Sie all diese Dinge mit Ihrem Vater nicht mehr klären können?

Nein. Mein schlimmster Albtraum wäre, dass mein Vater noch leben würde und ich mit ihm umgehen müsste. Ich kann mir unmöglich vorstellen, wie er meine Familie besucht und mit meinen Kindern zu tun hat.

Er könnte nett sein. Gnadenlose Väter werden oft zu netten Opas.

Vielleicht. Aber ich würde ihm seine Freundlichkeit nicht abnehmen. Ich glaube, ich hätte ihn aus meinem Leben entfernt. Wenn ich darüber nachdenke, wie sehr mein Vater mich beeinflusst hat, wird mir bewusst, wie sehr ich meine Kinder beeinflusse. Wie eine kleine Begebenheit, die für mich keine Bedeutung hat, sich ihnen für immer einprägen kann.

Ihre Kinder würden vermutlich nicht Cornflakes mit saurer Milch herunterwürgen, aus Angst vor der Reaktion ihres Vaters. Oder?

Hoffentlich haben sie mehr Vertrauen in mich. Sie fürchten mich jedenfalls nicht. Im Gegenteil: Sie haben nicht wirklich viel Respekt vor mir.

In Lieben, dem zweiten Band, sagt Ihr bester Freund über Sie, dass Sie so moralisch seien.

Ja, und von ihm ist das kein Kompliment. Er findet es neurotisch, darüber nachzudenken, ob man richtig oder falsch handelt. Aber für mich ist es leichter so: mich an Regeln zu halten. Wenn ich das mache, bin ich ein guter Mensch. Obwohl es natürlich Selbstbetrug ist: Ich vermeide Konflikte und die Auseinandersetzung mit mir selbst, mit meinen Abgründen.

Ihnen ist es so wichtig, wie andere über Sie urteilen – und in Ihren Büchern lassen Sie die Hosen runter. Klingt paradox.

Diese Bücher zu schreiben war nicht mutig, sondern ignorant. Als ich damit anfing, habe ich ehrlich nicht damit gerechnet, dass mehr als ein paar Leute sie lesen würden. Ich wollte einfach schreiben. Schreiben ist für mich Leben. Ich schreibe manisch. Beim Schreiben habe ich die Kontrolle, anders als im Leben. Aber als plötzlich ganz Norwegen meine Bücher las, bin ich zwei Jahre lang durch die Hölle gegangen.

Dabei muss Ihnen doch klar gewesen sein, dass einige der Leute, die in Ihren Büchern vorkommen, nicht begeistert sein würden.

Ja. Vor der Reaktion meines Bruders und meiner Mutter hatte ich Angst. Vor der meiner Frau auch. Über andere habe ich ja im Grunde nichts Schlimmes oder zu Privates geschrieben. Aber auch Leute, über die ich kaum was geschrieben habe, haben empfindlich reagiert.

Beneiden Sie eigentlich Menschen, die frei von Ihren Ängsten und Unsicherheiten sind?

Früher ja. Heute habe ich akzeptiert, dass ich so bin und dass es meine Aufgabe im Leben ist, damit klarzukommen. Und als Schriftsteller sind es diese Dinge, die mich dazu bringen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Mit mir selbst zu kämpfen. Das ist ja alles ganz und gar irrational: Gefühle, die ihre Geschichte haben. Interessant ist, dass meine Angst mich viel weniger beeinträchtigt, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin.

Spielen Sie dann den starken Mann?

Nein, ich markiere nicht, ich versuche wirklich, die Dinge zu tun, die zu tun sind. Es geht nicht darum, dass ich vor ihnen keine Schwäche zeigen könnte, das kann ich schon. Aber wenn Dinge zu regeln sind, die mich eigentlich Überwindung kosten, kann ich sie regeln. Und es kostet mich weit weniger Überwindung.

Mit Ihren Kindern würden Sie also die Toilette im Flugzeug benutzen?

Genau. Das hat mein Leben tatsächlich etwas verändert. Aber sicher kann ich meiner selbst niemals sein.

Was meinen Sie damit?

Ein Polizist hat in Schweden kürzlich ein Kind, das irgendwas ausgefressen hatte, mit dem Kopf auf den Boden geschlagen. Niemand hat sich eingemischt. Meine Tochter meinte, Papa, du hättest dich eingemischt, oder? Ich konnte es ihr nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Die Tatsache, dass alle zuschauen, hätte mich davon abhalten können zu helfen. Ich hoffe natürlich, dass ich losgerannt wäre. Diese Dinge sind es, die mich beim Schreiben umtreiben: die Einschränkungen, die ich mir auferlege, weil ich die Scham nicht aushalten kann.

Ändern gute Erfahrungen nichts bei Ihnen?

Nicht grundlegend. Die Angst ist so stark. Sie geht nur weg, wenn ich trinke. Es ist toll, betrunken zu sein. Ich fühle mich frei. Aber am nächsten Tag fühlt es sich an wie Betrug. Ich mache mir dann mittlerweile eine Woche lang Vorwürfe. Selbst wenn nichts Schlimmes passiert ist. Früher habe ich tatsächlich Mist gebaut. Jetzt reicht es für die Selbstzerfleischung, einfach nur betrunken gewesen zu sein. Ich weiß, dass das kindisch ist. Aber es ist, wie es ist. Man muss einen Weg finden, sich selbst auszuhalten. Darin finden sich die Leser wohl wieder, auch wenn sie andere irrationale Probleme haben.

Können Sie auch wenig trinken?

Am besten ist es für mich, gar nicht erst anzufangen. Denn wenn ich ein Bier trinke, lechze ich nach dem nächsten. Beim dritten werde ich langsam betrunken, und dann trinke ich bis zum Blackout. Es ist ja auch eine Frage der Würde. Ich bin 46 und habe vier Kinder, ich bin eine öffentliche Figur, ich bin nicht scharf darauf, dass man sieht, wie ich vom Stuhl falle. Letztes Jahr in New York war ich mit zwei Norwegern unterwegs und habe getrunken. Am nächsten Tag fühlte ich mich grauenhaft. Ich wäre ich am liebsten im Erdboden versunken vor Scham und habe mich tausendmal entschuldigt. Die Jungs sagten, nix passiert, wir haben dich endlich mal lächeln sehen. Und gesprochen hast du auch!