Mit Peking ist das so eine Sache. Ich muss an den Spruch eines Freundes denken: Da bist du ein Jahr weg, kommst wieder, und Peking ist verschwunden. Stattdessen steht da eine neue Stadt, und die nennt sich wieder Peking. Ich war sieben Jahre weg. Kurz vor dem Landeanflug: mongolisches Grasland, Sanddünen, sanft gefaltet wie das goldene Betttuch eines Buddhas, dann die Berge, kurz ist die Große Mauer zu sehen, Bollwerk gegen die Barbaren, die einfach immer drüberstiegen, wenn es ihnen passte. Gleich kommt die Stadt. »Temperature 32 degrees. Clear sky«, sagt der Pilot. Das darf man nicht wörtlich nehmen, er will wohl sagen: Es regnet nicht. Die gelb-braune Decke, durch die das Flugzeug stößt, kommt mir bekannt vor. Auch sonst verleugnet sich Peking nicht völlig. Der Taxifahrer am Flughafen, der mir mit einem stummen Nicken bedeutet, meine Koffer selbst in den Kofferraum zu wuchten, und der dann zwei trockene Flüche ausstößt, als er mein Ziel erfährt. Soll heißen: zu nah. Er ist umsonst zwei Stunden Schlange gestanden. Sein Tag ist im Arsch.

»Welcome back!« Tiancheng, der alte Freund, der halb in Peking, halb in Kanada lebt, seit einigen Jahren jetzt schon, sein Englisch ist noch nicht viel besser geworden. »Komm!«, und plötzlich ist es, als sei ich nie weg gewesen. Die nächsten zwei Wochen wird mich Tiancheng jeden Abend in ein anderes Lokal schleppen und jeden Tag Punkt zwölf anrufen, ob ich schon zu Mittag gegessen habe. Außerdem mit Vermietern verhandeln, mir Handwerker besorgen und mich vor den falschen Nudelläden warnen. Wie früher. Wer in China Freunde hat, fällt weich. »Aah«, sagt Tiancheng. »Mala tang, shui zhu yu – manche Dinge ändern sich nie.« Mala tang, das ist ein pfefferscharfer Hotpot, shui zhu yu, das ist der »in Wasser gekochte Fisch«, eine Explosion aus Fisch und Chilis. Dazu ein wenig Sellerie mit weißer Lilienknolle und Wasserspinat mit Knoblauch. Nicht gleich zulangen. Tief durchatmen. Chiligeschwängerte Luft, das kitzelt in der Nase, als rauche der Nachbar einen Joint. Angekommen.

Hinterher ist mir, als spürte ich noch tagelang die Detonationen der Fischhäppchen in meinen Eingeweiden. Aber ich werde die Erinnerung an diesen ersten Abend auch wegen der Worte von Tiancheng nicht los: »Das Herz sitzt nicht mehr, wo es sein soll. Es hüpft den Leuten davon. Mal hierhin, mal dorthin, immer da, wo’s ihnen am meisten nutzt.« Tianchengs Hände versuchen vergeblich die zwischen unseren Schüsseln umherhüpfenden Herzen einzufangen. Er imitiert die Pumpgeräusche: »Badumm, badumm, badumm.« Dann klopft er sich an die linke Brust: »Nur da ist leer.« Die Dongzhimen ist wie früher in ein Meer roter Laternen getaucht, »Geisterstraße« nennen sie die Pekinger, hier kann man auch um drei Uhr morgens noch Krebse essen. Vor einem Lokal steht ein Flachbildschirm, mitten auf dem Gehsteig, es läuft eine bekannte Show: Die Reporterin interviewt gerade einen zum Tode Verurteilten, was er sich dabei gedacht habe, seine Mutter umzubringen. Der junge Mann antwortet nur stockend, später sieht man ihn zu seiner Hinrichtung trotten, die Kamera hält drauf. Es schaut kaum einer hin. Die Krebse, der betäubende Sichuanpfeffer, deshalb sind die Leute hergekommen.

Die Obsession der Chinesen mit dem Essen, sie ist geblieben. Haben ja auch das beste. Mittags und abends, zweimal am Tag die Fahrkarte zum Glück. Einmal brauche ich eine Kopie meines Passes. Tiancheng und ich schlängeln uns einem Schild folgend durch ein Gässlein, vorbei an einem daoistischen Wahrsager und einem Laden, der einem – für den neugeborenen Sohn, für die Firma – glückbringende Namen sucht, dann stehen wir in einem Copyshop, der eigentlich nur eine Ecke des Wohnzimmers der Familie ist. Die Frau kommt an die Tür geeilt mit einer dampfenden Schüssel in der Hand, macht meine Kopien und fragt nebenbei, ob wir denn auch schon gegessen hätten. »Ja«, sagen wir. Dann blickt sie auf und wendet sich an Tiancheng: »Kann der denn essen?«, fragt sie. Sie meint: Kann der Ausländer denn unser chinesisches Essen essen? Aber das sagt sie nicht. Sie sagt: Kann der denn essen? So, als käme ihr gar nicht in den Sinn, das, was wir Ausländer sonst so zu uns nehmen, als »Essen« zu bezeichnen. Ein paar Tage später fiel einer meiner Lieblingssätze, als die Frau eines Freundes all die Seufzer am Tisch beiseite fegte und in trotziger Vorfreude auf das bestellte Sichuan-Essen quer durch den ganzen Raum rief: Bu la, bu geming. »Isses nicht scharf, isses nicht revolutionär.« Beim selben Essen fiel dieser Satz: »Wie gerne würden wir dieses Land lieben. Aber sie lassen uns nicht.«

Das ist wie früher: Die Leute tanzen frühmorgens und spätabends auf dem Gehsteig, auf kleinen Plätzen. Tango, Walzer, Cha-Cha-Cha. Noch immer laufen manche rückwärts durch Parks und Straßen, weil das angeblich das Gehirn trainiert. Überhaupt, die kleinen Überraschungen, die Peking an jeder Ecke bereithält. Der Alte, der sich beim Joggen durch die Straßen mithilfe eines Drahtkäfigs einen Ball auf den Kopf geschnallt hat. Die ondulierte Dame im Café, die Interessierten verlegen kichernd vorführt, wie ihr ebenfalls ondulierter Pudel Pekingoper singt. Huhu Huuuu.

Und das ist neu: Man muss im Supermarkt nun eigens um Plastiktüten bitten; die früher ganzjährig in ein Kleid aus Plastikfetzen gehüllten Alleebäume sind damit Vergangenheit. Die Rikschas fahren jetzt elektrisch, man kann sie nun also mieten, ohne sich gleich als menschenschindender Kolonialherr zu fühlen. Die Pekinger, die noch vor Kurzem raufend und Hiebe verteilend die Busse stürmten, stehen in den neuen U-Bahnen nun Schlange, ganz diszipliniert und so, als hätten sie es schon immer getan. Der bei der Begrüßung laut ausgerufene Satz: Ni pang le, »Du bist aber dick geworden«, ist mit einem Mal nicht mehr als Kompliment gemeint. Schleichende Verwestlichung? Es gibt andere Anzeichen: In den öffentlichen Toiletten gibt es immer mehr Sitzklos. Und: Die jahrtausendelang laktoseintoleranten Chinesen essen mit einem Mal Käse. Es gibt sogar Snackläden, die nichts anderes verkaufen: gesüßten Frischkäse. »Käseessen ist doch eine alte Pekinger Tradition«, sagt meine Vermieterin, die ein paar Schälchen als Willkommensgeschenk serviert. »Na ja, eine neue alte chinesische Tradition«, ergänzt ihr Mann auf meinen erstaunten Blick hin. Das nämlich hat sich nicht geändert: das ebenfalls jahrtausendealte Talent der Chinesen, Neues blitzschnell zu absorbieren und schon im nächsten Moment als Ureigenes zu verkaufen.

Der Wirbelsturm, der jeden Stein in diesem Land und in dieser Stadt umgedreht hat, er hat auch meine Freunde nicht unberührt gelassen. Es ist, als träfe ich keinen, der sich nicht in den sieben Jahren meiner Abwesenheit neu erfunden hätte. Tiancheng, der damals Antiquitäten nach Nordamerika verkaufte, arbeitet gerade als Regieassistent beim Film. Der Dichter ist plötzlich Maler. Dafür ist die Malerin buddhistische Nonne und betreibt im Südwesten eine Schule für tibetische Kinder. Die einstige Drehbuchschreiberin hat Abschied genommen vom Fernsehen und missioniert nun fürs Christentum. Der Untergrund-Rock-’n-Roller wurde nicht nur zum bekannten Musiker, er ist jetzt ein ebenso bekannter Mikroblogger und Aktivist.

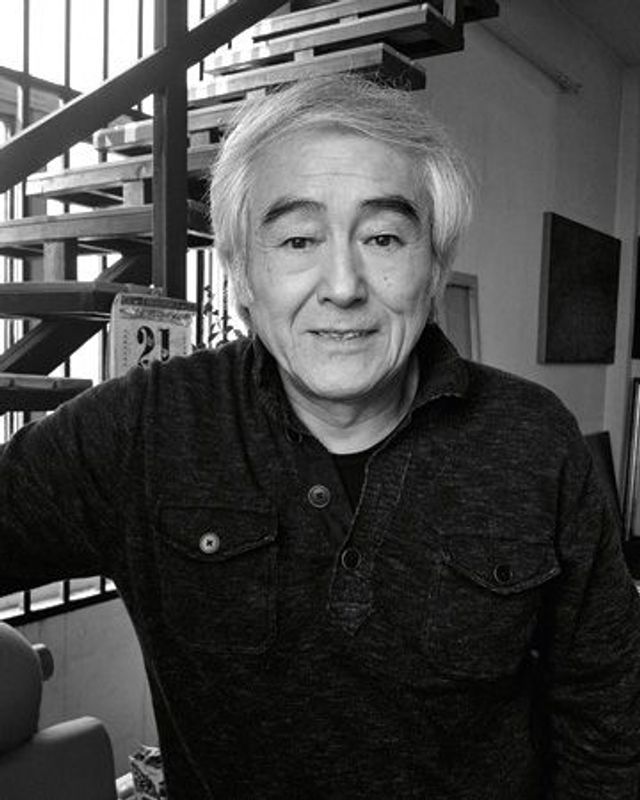

Manche Dinge ändern sich nie. Mang Ke zum Beispiel. Mang Ke ist heute 62, und wieder hat er eine neue Frau an seiner Seite. Wieder ist sie in ihren Zwanzigern, wieder ist sie hübsch und klug, hat lange Haare und Kunst studiert, oder in diesem Fall: Kunst-geschichte. Und wieder erwartet Mang Ke ein Kind. Sein viertes. Mang Ke ist Dichter. War Dichter. Nicht irgendein Dichter, sondern, für Leute, die sich für Poesie interessieren, eine Legende. Vor mehr als drei Jahrzehnten gab der junge Mang Ke mit seinem Freund Bei Dao das Untergrundmagazin Heute heraus. Mao Zedong war gerade gestorben, es war die Zeit der »Mauer der Demokratie«, die jungen Dichter entrissen den Tyrannen die von diesen lebend begrabene Sprache und füllten sie wieder mit Seele und Blut. Bei Dao ging später ins Ausland, wurde immer wieder als Kandidat für den Nobelpreis genannt. Mang Ke, Pekinger mit Leib und Seele, blieb. Er ließ sich seine Bücher weiter verbieten und seine Mahlzeiten und den Erguotou, den Pekinger Schnaps, von den Freunden bezahlen, die nach und nach alle zu Geld kamen. Die Abende mit Mang Ke endeten regelmäßig in fröhlichen Besäufnissen, bei denen das Leben gegen alle Widrigkeiten gefeiert wurde. Und bei einem wie Mang Ke nahmen die Widrigkeiten kein Ende. Plötzlich mussten Schulgebühren für die Kinder bezahlt werden, verlangten die Frauen von ihm eine eigene Wohnung. Können wir nicht leben wie andere auch?

Wie gesagt, als ich ging, war Mang Ke noch Dichter. Jetzt komme ich wieder, und Mang Ke ist Maler. Ein »bemerkenswert erfolgreicher« Maler, wie die neue Ausgabe des Historischen Lexikons der modernen chinesischen Literatur von Li-Hua Ying vermerkt. Mang Ke, du? Ein Maler? Wie kam denn das? Mang Ke kichert sein heiseres Raucherkichern. »Kann ich eine?«, fragt er und hält eine Schachtel Zigaretten hoch. Seine hochschwangere Frau sitzt daneben, die Geburt ist schon zwei Tage überfällig. Rauchen? Neben ihr? Mang Ke winkt ab. »Ach, der Smog hier ist viel schlimmer.« Dann zündet er sich eine an und erzählt. Von dem Druck. Vom Geld, das er dringend brauchte. Von dem Freund, der ihn auf die Idee brachte: Schau dich um, wer hier über Nacht reich geworden ist, wem die Ausländer die Werke aus der Hand reißen. Maler, natürlich. Der Freund kaufte ihm Pinsel und Tuben und Leinwand. Dann legte Mang Ke los. Zu seiner ersten Ausstellung lud er alle seine reichen Freunde ein. Danach konnte er sich die Wohnung kaufen. »Ich sag dir, meine Bilder verkaufen sich nicht schlecht, echt. Außerdem mal ich schnell: Drei Tage für ein Bild, dann hat sich das. Ach, Gedichtbände, wer kauft denn das noch? Zehn Jahre schreibst du an einem, dafür kriegst du dann mit etwas Glück 20 000 Yuan (2500 Euro), wenn er nicht sowieso verboten wird. Und meine Bilder? Schau, das letzte hat mir einer für 50 000 Yuan abgekauft. Eigentlich müsste ich noch schneller malen. Ich bin mit 20 Bildern im Rückstand: So viele Leute haben mir alle schon das Geld für ein Bild gegeben. Mir geht’s nicht schlecht jetzt. Wir können anständig leben. Ich kann den Unterhalt für die Kinder bezahlen. Bloß selbst wohnen wir noch immer zur Miete. Jedes Mal, wenn ich mich scheiden lasse, kriegen meine Ex-Frauen die Wohnung und alles andere, beim letzten Mal blieben mir kaum 10 000 Yuan.«

»Harmonie« und »Stabilität« sicherstellen

Anfangs malte er Naives, dann kippte er ins Impressionistische, heute sind es große bunte Strichlandschaften: ein russischer Birkenwald im Herbst, dachte ich, als ich ins Atelier trat. Mang Ke ist erfrischend ehrlich. Er würde einen Teufel tun, sagt er, und sich selbst einen Maler nennen. »Ich pinsel halt so vor mich hin. Hauptsache, es bringt Geld.« Kürzlich schaute ein Polizeibeamter vorbei. Der 18. Parteitag der KP stand vor der Tür, zu solchen Gelegenheiten klappert Chinas Polizei alle ihre Pappenheimer ab, »Harmonie« und »Stabilität« sicherstellen. »Ein sehr freundlicher Beamter. Fragte, was ich so vorhätte die nächsten Tage und ob er mir behilflich sein könnte.« Mang Ke grinst. »Die KP hat alles verbockt hier. Aber meine politische Zeit ist eh vorbei. Die Mauer der Demokratie 1978, dann der Platz des Himmlischen Friedens 1989, das war’s. Ich mach nichts mehr. Bringt doch eh nix.« Letztes Jahr war er auf Kuba und hatte dort eine Ausstellung seiner Bilder. Die Regierung hatte ihn eingeladen, zur Vernissage kamen Raúl Castro und Camilo Guevara, der Sohn von Che. »Das ist ja mal wirklich ein sozialistisches Land, dieses Kuba, holla«, sagt Mang Ke. »Ihr Deutschen habt doch auch einen Sozialstaat, oder? Siehst du, da seid ihr um einiges sozialistischer als wir hier. Sozialismus in China? Was für ein Witz. Wir sind doch hier kapitalistischer als der Kapitalismus.«

Die Zeitschrift Hurun erstellt jährlich eine Rangliste der reichen Chinesen. 2006 zählte das Magazin in China 15 Dollar-Milliardäre. Heute sind es 251. Eine Bekannte berichtet von der Klage reicher Freunde: »Überall dieses neue Geld, schrecklich, all die Leute, die erst die letzten drei Jahre reich geworden sind.« Wer hier sein Vermögen vor 2009 gemacht hat, der zählt zum alten Geld. Reich werden vor allem die mit den guten Beziehungen zur Partei. Im Ausgehviertel Sanlitun sind es vom Apple-Shop zum Nespressoladen nur ein paar Schritte. Hier parken sie auf dem Gehsteig: Lamborghini, Porsche Cayenne, Maybach, viele ohne Nummernschild. Kein Polizist wird es wagen, sie anzuhalten und zu befragen. Ein junger Mann fährt auf seiner Harley vor, ebenfalls ohne Nummernschild. Wir bewundern das Motorrad. Und die Zulassung?, frage ich. Der stolze Fahrer schaut irritiert. Zulassung? »Für so ein Motorrad gibt’s in Peking keine Zulassung, das wisst ihr doch.« Ja, und die Polizei? »Was soll mit der sein?« Macht die nicht Probleme? »Das hängt vom Fahrer ab«, sagt er. »In meinem Fall – nein.« China ist reich geworden. Und arm geblieben. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist hier so groß wie kaum irgendwo anders auf der Welt. Und irgendwo zwischendrin hängen Menschen wie meine Freunde. Bei uns würde man sie Mittelschicht nennen. Und wo verorten sie sich selbst? »Mitten im Niemandsland«, sagt eine.

Meinungen:

»Keiner hier fühlt sich sicher. Keiner. Der Wandel ging zu schnell. Ihr in Deutschland, ihr lebt. Wir hier? Wir laufen um unser Leben.«

Catherine Du, PR-Managerin.

»Wir haben ein Gefühl der Krise in dem Moment, da wir auf die Welt kommen. Wir fühlen uns bedroht und den Rest unseres Lebens kämpfen wir. Für uns selbst. Das Einzige, was uns bleibt, um uns abzulenken, ist das Essen.«

Zhang Lan, die Gründerin und Besitzerin von »South Beauty«, einer schicken Restaurantkette.

»Gehört es zur Definition von Mittelschicht, dass man sich sicher fühlt und keine Sorgen machen muss? Wenn ja, dann gibt es hier keine Mittelschicht. Keiner fühlt sich sicher, nicht die ohne und nicht die mit Geld. Jeder wünscht sich Stabilität und keiner findet sie. Keiner traut dem anderen über den Weg und alle zusammen trauen der Regierung nicht. Jeden kann es jederzeit treffen.«

Du Ming*, Übersetzerin.

Das ist das Erstaunlichste: Allen meinen Freunden geht es materiell besser als vor sieben Jahren. Alle sind sie gemeinsam mit ihrem Land ein Stück wohlhabender geworden, sie haben sich Wohnungen und Autos gekauft, sie fahren in den Urlaub in die Grenzprovinz Yunnan, aber auch nach Thailand oder Berlin. Und alle, ausnahmslos, sind sie pessimistischer als damals. Verunsichert. Weil sie nun etwas zu verlieren haben? Weil ihre Erwartungen gestiegen sind? In den Gesellschaften Europas kam mit dem materiellen Aufstieg das Gefühl der Sicherheit. Hier nicht. Weil die Menschen keine Garantien haben, keine Gerichte, die sie schützen, keine Politiker, die sich ihnen verpflichtet fühlen. Sie sind wohlhabender, sie haben mehr persönliche Freiheiten als je zuvor, und wahrscheinlich haben auch diese Freiheiten zur Verunsicherung beigetragen: Mehr als 500 Millionen surfen im Internet, die Flut der Informationen ist auch in China inzwischen gewaltig: die einst abgeschottete Gesellschaft ist mit einem Mal durchtränkt von Skandalen, Gerüchten, Halbwahrheiten – geblieben ist die Gewissheit, dass man nie die ganze Wahrheit erfährt, und der Schreck darüber ist ungleich größer als früher.

Von außen mag China noch nie so reich, so mächtig und so unaufhaltbar gewirkt haben wie heute. Aber in der Mitte des Landes trifft man auf viele Menschen, die sich und ihr Land in einer tiefen Krise sehen, in einer gesellschaftlichen wie moralischen, die das System und den Rahmen, den dieses System ihnen persönlich zum Leben lässt, für so zerbrechlich halten wie vielleicht nie seit Ende der Achtzigerjahre.

Jeder tänzelt. Keiner hält ruhig. Ist das Dynamik? Vielleicht. Vor allem aber verrät es Nervosität.

Das Essen. »Des Volkes Himmelreich« (alter Spruch). »Für die Chinesen das, was für Europäer der Sex ist« (der Kolumnist Liu Qi). Thema Nummer eins damals. Thema Nummer eins heute. Bloß: Damals waren es Gespräche voller Lust und Sinnlichkeit. Heute ist auch die Konversation übers Essen ein Quell von Furcht und Misstrauen: Todbringendes Milchpulver, mit Schwermetall vergifteter Reis, mit Antibabypillen großgezogener Speisefisch, in den Restaurantküchen recyceltes krebserregendes Altöl – all die Skandale der letzten Jahre haben das Thema Essen für viele Chinesen zum Symbol dafür gemacht, was alles schiefläuft in ihrem Land: die Profitgier der Einzelnen, die keine Skrupel mehr kennen, die Machtbesessenheit der Partei, die keine unabhängige Überwachung zulässt, die Intransparenz des Systems, das vor allem dem Wohl einer auserwählten Kaste von Privilegierten dient. Die Nachricht von den organischen Lebensmitteln, die sich die Reichen nach Hause liefern lassen, die von den Hightech-Luftreinigern, die in den Hallen der Macht in Zhongnanhai selbst den Feinstaub aus der Luft filtern, die Pekinger haben sie wohl vernommen. Ist es so weit gekommen, dass selbst gesundes Essen und saubere Luft nur mehr den Mächtigen zustehen? Die Menschen hören, dass ihr Land zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Erde geworden ist, und sie sehen, dass sie sich die Wohnungen in ihrer Stadt nicht mehr leisten können. Sie hören von den Tausenden Kilometern Schienen für neue Hochgeschwindigkeitszüge, und sie sehen einen dieser Züge entgleisen und viele in den Tod reißen, weil das Eisenbahnministerium ein Hort der Korruption ist. Sie hören die Regierung Peking als »Weltstadt« preisen und sie sehen eine sonderbare Mischung aus Tokio und Pjöngjang plus Supersmog plus Dauerstau, die die Zeitschrift Foreign Policy soeben »unbewohnbar« genannt hat. Sie lesen die roten Banner vom »Aufbau der Zivilisation« und vom »Moralischen Pekinger« und sie sehen blinden Konsum und die Jagd nach Geld, denn das sind die Dinge, die die Partei dem Volk erlaubt.

Zuoxiao Zuzhou ist Rockmusiker. Er ist einst aus dem Süden nach Peking gekommen, aus der Provinz Jiangsu. »Ein Hippie war ich«, sagt er. Aufgewachsen ist er bettelarm, die Schule brach er ab. Besondere Kennzeichen: Schlapphut, Gitarre und ein Gesang, der oft mehr tiefes Röhren ist. Bevor ich China 2005 verließ, spielte Zuzhou in kleinen Bars und Clubs vor oft nicht mehr als 20 Leuten. Wenn du so erfolglos warst, dass sich die Polizei nicht für dich und deine klugen Texte interessierte, dann nannte man das damals dixia, »Untergrund«. Wir haben eine Essensverabredung. Ein Kleinwagen fährt vor, Zuzhous Freundin sitzt am Steuer, seine kleine Tochter, vier Jahre alt, ist auch dabei. Eigentlich dachte ich, wir gingen bei uns um die Ecke in ein Lokal. »Bist du verrückt?«, sagt Zuzhou. »Hier in der Gasse? Du kannst hier nicht einfach so essen gehen. Die Zeiten sind vorbei. Viel zu riskant. Wir fahren zum Restaurant eines Freundes« – ans andere Ende der Stadt – »da weiß ich genau, was sie uns vorsetzen.« Seine Freundin nickt heftig. Ähnliche Debatten hatte ich seither öfter mit chinesischen Bekannten. Später sitzen wir um einen runden Tisch: Shrimps mit Drachenbrunnen-Teeblättern, zarte frittierte Bambussprossen, in Fenchel gekochte Saubohnen. »Jetzt bist du also zurück in Peking, Ma Kai«, sagt Zuzhou, Ma Kai ist mein chinesischer Name. »Wieso eigentlich? Wo wir doch alle hier weg wollen: der Dreck, den sie Luft nennen, was sie mit unseren Lebensmitteln anstellen … Dass es so weit kommt? Du kannst nicht mehr atmen, du kannst nichts mehr essen. Gruselig ist das. Zwei Töchter habe ich jetzt, die Kleine ist zwei Jahre alt. Ich kann der Kleinen ja nicht mal mehr Milchpulver geben. Klar, ich könnte die importierten Sachen kaufen, wie es so viele tun. Aber selbst da wissen wir ja nicht, ob nicht alles gefälscht ist.«

»Ich möchte nicht, dass sie in so einem Land aufwachsen.«

Zuoxiao Zuzhou muss nicht mehr in kleinen Bars spielen. 2010 gab er in Peking vor 20 000 Leuten ein ausverkauftes Konzert. Der junge Rennfahrer und Autor Han Han, wahrscheinlich Chinas bekanntester Blogger, schrieb damals über Zuzhous Lieder: »Ich habe viele schöne Gegenden gesehen und viele schöne Mädchen getroffen. Mich berührt so leicht nichts. Aber er, er hat mich wirklich berührt.« Zuzhou komponiert auch Filmmusik, zuletzt für den neuen Film von Zhang Ziyi, Chinas berühmtester Schauspielerin. Vor allem aber schreibt er nicht länger nur Lieder. Er schreibt Mikroblogs, ist zum Freund des Künstlers und Rebellen Ai Weiwei geworden. Seither verhindert die Polizei jeden seiner Auftritte. Wie ist das passiert? Wo kam er her, der politische Zu-zhou? »Ich bin nicht politisch«, sagt Zuzhou. »Ich schreibe als Mensch, der menschlich sein und Menschlichkeit sehen will. Darum geht’s. Wie Menschen hier behandelt werden.« Bekannt geworden ist er in den Jahren nach 2006. »Die Leute haben meine Texte entdeckt und sich darin wiedererkannt. Ich habe ja immer wieder auch über Dinge gesungen wie das Heim, das einem die Regierung abreißt, und die Leute merkten: Das geht uns was an!« Dann sagt Zuzhou, er wolle für seine Frau und seine zwei Töchter eine neue Heimat im Ausland suchen. »Ich möchte nicht, dass sie in so einem Land aufwachsen.«

Mit diesem Wunsch ist er nicht allein. In einem Bericht der HSBC-Bank sagten 60 Prozent der befragten Chinesen mit einem Monatseinkommen über 12 000 Yuan (1500 Euro) und einem Vermögen von mindestens 500 000 Yuan, sie planten, in den nächsten zehn Jahren China zu verlassen. Am liebsten Richtung Australien, Singapur, Hongkong oder Kanada. Wer kann, will weg – sieht so eine Erfolgsgeschichte aus? »Früher war die Erziehung der Kinder Grund Nummer eins für den Wunsch auszuwandern«, schreibt der Soziologe Sun Liping von der Pekinger Qinghua-Universität. »Im letzten Jahr war es zum ersten Mal der Wunsch nach Sicherheit.«

Die Suche nach Glück. Kurz vor dem Parteitag der KP gingen Reporter des Staatssenders CCTV auf die Straße und fragten die Passanten, wie glücklich sie seien. Der im Internet meistgefeierte Dialog der Serie war der mit einem sichtlich verblüfften Wanderarbeiter: »Bist du glücklich?« Seine Antwort: »Ich heiße Zeng.« (»Bist du glücklich?« wird auf Chinesisch ähnlich ausgesprochen wie der Satz: »Heißt du Fu?«) Ein anderer Dialog, mit einem 73-jährigen Flaschensammler: »Bist du glücklich?« – »Ich höre schlecht.« Oder ein Straßenkünstler in Chengdu: »Bist du glücklich?« – »Zahl mir was, ich hab nicht genug Renminbi.« Schnell kursierte ein neuer Begriff im Netz: bei xingfu, »glücklich gemacht werden«. Ihr wollt Glück in die Gesellschaft tragen, fragte hernach ein Teilnehmer der Online-Debatte: »Wie wär’s denn, wenn ihr uns mit euren Parolen vom ›harmonischen China‹ verschont und uns stattdessen Gleichheit, Gerechtigkeit und einen Rechtsstaat gebt?«

In diesem Land, hatte Zuzhou gesagt, versuchten die Leute heute, mit allen Mitteln den anderen auszustechen. »Eine Sorte von Menschen aber, die kriegt richtig Probleme hier: nämlich die, die ehrlich und selbstlos handeln.« Der liberale Autor Murong Xuecun veröffentlichte am 25. Juli dieses Jahres, ich war gerade gelandet in Peking, einen leidenschaftlichen »Appell für ein sanfteres China«. Es war an dem Tag der populärste Text auf Sina Weibo, Chinas Version von Twitter. 36 000 Nutzer leiteten den Text weiter, 8000 kommentierten ihn, bevor er »harmonisiert« wurde, das ist in China Netzslang für: gelöscht. Murong Xuecun schreibt von dem einen Vorteil, den man als Bürger Chinas hat: Es falle einem immer leicht, Theorie und Realität auseinanderzuhalten. »Theoretisch haben wir ein paar Rechte, in der Praxis existieren sie nicht. Theoretisch sind unsere Einkommen gestiegen, aber wenn du zum Markt kommst, siehst du, dass du dir nicht einmal das Fleisch leisten kannst. Theoretisch haben sich ein paar Leute erhoben, in Wirklichkeit sind sie noch immer auf ihren Knien. Theoretisch haben wir ein paar Berge versetzt, in Wirklichkeit sind wir einfach in ein Loch gefallen.« Am stärksten ist der Text da, wo er beschreibt, wie der autoritäre Staat, wie Willkür und Gehirnwäsche das Volk korrumpieren: »Sie haben die Gesellschaft brutalisiert und unsicher gemacht.« Zu solchen Schlüssen kommen beileibe nicht nur Parteikritiker. Das KP-Magazin Studienzeit konstatierte vor Kurzem in einem viel beachteten Resümee der letzten zehn Jahre gar den »moralischen Kollaps« der Gesellschaft und warnte: »Wir alle sollten erfüllt sein von einem Gefühl der Krise.«

»Diesem Land«, sagt Tiancheng, »ist der Kompass verloren gegangen.« Er stochert in dem Hotpot, in dem noch ein paar Stückchen Fischfilet herumschwimmen. »Mala tang, shui zhu yu, manche Dinge ändern sich nie. Aber diese Gier …« Er zählt auf: der Nachbar, der einen Poller auf die öffentliche Straße nagelt, um sich so einen privaten Parkplatz zu sichern. Die Firmen, die die Milch vergiften für ein paar Münzen mehr. Die Ärzte, die du bestechen musst, wenn du operiert werden möchtest. Die Lehrer, denen du einen »Umschlag« überreichen musst, wenn dein Kind nicht benachteiligt werden soll. Dutzende von Menschen, die achtlos an einem Kleinkind vorübergehen, das schwer verletzt auf der Straße liegt. »Waren wir nicht früher stolz darauf, dem anderen zu helfen? Waren wir nicht das Land der Junzi, der Edlen?« Aber, meint Tiancheng dann, er könne die Leute auch verstehen. »Die da oben, die sich eigentlich um sie kümmern sollten, die tun das nicht, die raffen selbst, so viel sie können, also kümmern sich die Leute unten auch nicht um andere. Diese Leute haben ja nichts außer ihrem Gewissen, also verkaufen sie halt das.«

Natürlich ist das nicht die ganze Wahrheit. Als ich einmal im Regen mit meinem Fahrrad an der Kreuzung stand, da kam einer und schenkte mir einen Regenschirm. Einfach so. Und als im Sommer gewaltige Regenfälle die Hauptstadt unter Wasser setzten und mehr als 70 Menschen ertranken, da tauchten mit einem Mal überall Menschen auf, die ihre Privatwagen als Taxis zur Verfügung stellten, die die ganze Nacht durchfuhren, Menschen ins Krankenhaus oder nach Hause brachten, ohne einen Cent zu nehmen. Und doch: Wenn die Menschen einander heute solche Geschichten erzählen, dann tun sie das mit dem Ausdruck größten Erstaunens, als seien sie ein Echo aus fernen Zeiten.

Was tun? Eine glückliche Frau, ein gute Flasche Rotwein, eine Schale knusprigen Hühnchens, versteckt unter einem Berg von scharfen Paprika – was sonst?, sagt Mang Ke, der Malerdichter. Selbst menschlich sein, sagt Zuzhou, der Musiker. Das Denken nicht aufgeben, sagt Tiancheng, und das Fühlen nicht.

Dann gibt es da noch Zhang Xiaolin* und Dong Lei*, die beide das selbst in die Hand nehmen, die Sache mit den Werten. Xiaolin, die Freundin aus Shanghai, schrieb auch Gedichte, verdiente ihr Geld aber mit Fernseh-Drehbüchern. Nachdem ich wegging, stieg sie ein in den Handel mit Jadesteinen, verdiente viel Geld. Dann entdeckte sie Gott. »Diese Gesellschaft hat keinen Weg und kein Ziel. Die Regierung hat den Menschen die Religion genommen und den Kommunismus geschenkt, jetzt ist der Kommunismus tot, und die Menschen haben keine Hoffnung mehr«, sagt sie. »Also musst du ihnen den Glauben bringen.« Sie ist nun Christin und trägt heimlich Bibeln in Bauerndörfer, der Staat sieht das nicht gern. »Die Leute saugen das auf, das ist unglaublich«, sagt sie. »Früher habe ich mich unter angeblichen Freunden getummelt, die wollten dir ans Leder, wenn du auch nur eine Sekunde nicht aufgepasst hast. Heute arbeite ich mit Menschen, die geben ihr Leben für andere.«

Ein paar Tage später treffe ich Dong Lei, auch er ein alter Trinkkumpan. Ein sanfter, nachdenklicher Mann aus dem Nordosten, all die Jahre auf der Suche nach der richtigen Frau, nach einer Familie. Dong Lei machte damals schon Geschäfte, die mir oft ein Rätsel waren. Fast jedes Mal, wenn ich ihn traf, hatte er ein neues Projekt, ein neues Auto und eine neue Handynummer. Kurz bevor ich China verließ, hatte er gerade in einen Schlachthof investiert und beriet einen großen staatlichen Verlag. Dong lädt uns ein in ein Restaurant in einem der Glastürme am zweiten Ring. »Ah«, sagt das Empfangsfräulein, als wir Dongs Namen nennen: »Präsident Dong«. Dann geleitet sie uns vorbei an einem Springbrunnen samt künstlichem Eispalast in ein Separee, wo wir uns auf samtbezogenen Sesseln niederlassen. Decke und Wände sind mit einer silbernen Tapete beschlagen, auf dem Tisch steht eine mit Wasser gefüllte Glasschüssel, in der Päonienblüten und Kerzen in Rosenform schwimmen. In der Ecke läuft stumm ein Fernseher: Rolex, Prada, Hermès, Dior, Ferrari – Werbung für alles, was die Klientel des Lokals interessieren könnte. Dong Lei kommt, er bestellt bescheiden. Keine Seegurke, keine Haifischflossen, keine Schildkröten, die die Karte so anpreist, ein wenig Gemüse, Doufu, Huhn, in Sojasauce eingelegte Ente. Dong hat gerade eine neue Firma gegründet. Er erzählt von seinem ersten Kunden. Einem Selfmade-Unternehmer aus Wuhan, der mit scharfen Entenhälsen reich wurde, der neueste Modesnack in China. »Der Mann knallt nach dem Essen einfach so seinen Teller auf den Tisch«, Dong Lei macht es vor. »Wir werden ihm beibringen, wie man den Teller sanft absetzt. Wir werden ihm beibringen, wie man Wein trinkt. Wie man mit Messer und Gabel isst.« Dong Lei nimmt einen Schluck Tee, dann sagt auch er das, was sich wie ein roter Faden durch all meine Gespräche zog: »China hat seine Werte verloren. Das ist unser größtes Problem. Wir brauchen ein neues Wertesystem, aber Religion erlaubt die Regierung nicht.« Dong Lei ist Unternehmer, er zog seine eigenen Schlussfolgerungen: »Ich dachte mir: Warum nicht einfach bei den Manieren anfangen? Wir machen aus Chinas Neureichen einen neuen Adel. Wir lassen aus Europa Adelige einfliegen – da gibt’s doch heute einige, die Geld nötig haben, oder? – und bringen den Unsrigen Manieren bei.« Dong Lei holt sein iPhone hervor und spielt einen Videoclip ab, der im Netz die Runde machte. Man sieht einen reichen Chinesen im Fond seiner Limousine, der sich von seiner Sekretärin eine teure Flasche französischen Rotweins reichen lässt. »Gießen Sie mir da noch Sprite rein«, befiehlt der Mann. »Aber, aber«, tadelt ihn die Sekretärin: »Die Europäer haben Jahrhunderte gebraucht, um den Zucker aus dem Wein zu entfernen, und Sie wollen ihn wieder reinkippen?« – »Aaah«, macht der Mann und überlegt: »Dann geben Sie mir einfach ein Glas Sprite.« Dong Lei lacht. »Unsere Führer sagen, wir leben im ›Sozialismus mit chinesischen Besonderheiten‹. Nun, wir schaffen einen ›Adel mit chinesischen Besonderheiten‹.« Präsident Dong tupft sich mit der Serviette den Mund ab. »Und auf dem Weg dahin knöpfen wir ihnen ihr Geld ab.«

»Die Menschen.«

TIANCHENG (48)

Der Maler und Möbelrestaurator stammt aus -einer alten Pekinger Familie, sein Urgroßvater war einmal einer der reichsten Chinesen. Tiancheng zog vor Jahren nach Vancouver, kommt aber von Peking nicht los. Im Moment sucht er wieder ein Atelier in der Stadt.

MANG KE (62)

Der Dichter und Malerhat ein Faible für Japan, ist aber Pekinger mit Leib und Seele und anderswo nicht überlebensfähig. Heute so trinkfest wie damals, wenn auch immer öfter Rotwein statt Erguotou (Pekinger Teufelszeug).

ZUOXIAO ZUZHOU (42)

»Eigentlich kann er gar nicht singen«, stellte sein Freund Ai Weiwei einmal fest. Zuzhou kam einst mit nichts als einer Gitarre nach Peking und ist heute einer der originellsten Liedermacher des Landes.

*Namen von der Redaktion geändert

Fotos: Zhang Xiao