Ich traf einen Sandkastenfreund wieder. Ich hatte mich auf das Treffen gefreut wie lange nicht auf ein Treffen. Gleichzeitig war ich erstaunt gewesen, dass ich mich freute. Sonst freue ich mich nicht auf solche Begegnungen, ja, ich meide sie.

Er war Nachbarsjunge gewesen. 35 Jahre lang hatten wir uns nicht gesehen, aber sofort erkannten wir uns. Erst später, als ich die Fotos sah, die jemand gemacht hatte, sah ich, dass er Falten bekommen hatte und graue Haare, natürlich. In dem Moment, als ich ihn traf, sah ich nur den Kinderfreund. Gesichtszüge von damals. Wie viele Nachmittage hatten wir zusammen verbracht!? Und was das für Nachmittage waren!

Unser Spielplatz war die Straße. Zwischen frisch erbauten Eigenheimen kickten wir mit Blechdosen, zusammengedrückten Kakao-tüten, manchmal sogar mit einem Ball auf von Jägerzaunpfosten markierte Tore. Im Winter spielten wir Eishockey auf platt gefahrenem Schnee, mit Ästen, alten Wanderstöcken, manchmal sogar mit Eishockeyschlägern. Wir wanderten mit Schlitten zum nahen Golfplatz, machten das frisch reparierte Loch im Zaun wieder auf, rodelten vereiste Golfplatzhügel hinunter, manchmal, wenn uns langweilig war, zu zweit auf den Schlitten stehend. Wir schnallten Eisenplatten unter die Schuhe, rasten hügelab.

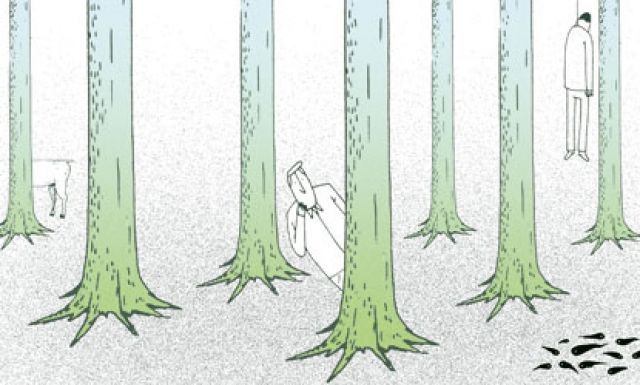

Wir marschierten im Frühsommer in den Wald, fingen Kaulquappen in wassergefüllten Bombentrichtern und erzählten später den anderen Kindern, wir hätten einen Erhängten gesehen. Einer lieh sich das alte Moped des Vaters aus der Garage, mit dem fegten wir durch den Wald, da war ich zwölf. Nicht weit von uns: eine Müllkippe. Auf der bauten wir aus Pappkartons Häuser, und wenn wir nicht mehr darin spielen wollten, zündeten wir sie an. Im Herbst, wenn es früh dunkel wurde, streiften wir durch fremde Gärten, stiegen über Zäune und schlichen an Wohnzimmerfenster heran, um Nachbarn zu betrachten.

Wir fürchteten uns vor den Kindern der Spätaussiedler, die in der nahen Barackensiedlung wohnten; nicht selten kam einer von uns blutend heim. Wenn wir von der Schule kamen, mussten wir zweihundert Meter im Laufschritt bewältigen, an einer Straße vorbei, in der Kinder lebten, die unsere Feinde waren. Warum? Vergessen. Ich glaube, es gab keinen Grund. Aber wurde einer der unseren erwischt, das war nicht schön.

(Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter)

Einmal, da war ich vier, liefen mein Freund und ich die Straße hinauf, überquerten sie – er zuerst, dann ich –, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Motorroller schleifte mich mit; mein linker Arm brach, aus einer Stirnwunde lief Blut. Das stand in der Zeitung. Ein anderes Mal fiel ich im Garten meines Onkels in den Teich, als wir uns Ruten schnitten, von einer Trauerweide, die halb im Wasser stand. Die anderen Kinder holten meinen Vater, der zog mich aus dem Wasser. Nie werde ich dieses Gefühl vergessen: im Wasser zu schweben, sinkend, die Wurzeln der Weide vor Augen, vergeblich nach ihnen greifend, erstaunt über das, was geschah, ohne Angst.

Sonst wussten unsere Eltern oft nicht, wo wir waren. Wir mussten zum Essen da sein, das war’s. Wenn wir’s nicht waren, machten sich die Eltern auf den Weg, uns zu suchen; manche Nachbarn hatten nicht mal Telefon.»Eine wilde Kindheit«, sagte ich, überrascht. Wenn ich bisher an meine Kinderjahre gedacht hatte, dann immer an schweigende, vom Krieg verletzte Väter, an überforderte, verzweifelte Mütter, an Kopfschmerzen in der Schule, an einsame Tage in meinem Zimmer.

»Klar«, sagte mein Freund trocken, »tolle Zeit, mit allem, was Kinder brauchen.« Wie er es sagte, klang es selbstverständlich. Für ihn war es vielleicht immer so gewesen. Für mich nicht. Er war in der Stadt geblieben, in der wir aufwuchsen. Ich nicht. Er sah die Straße, auf der wir spielten, Woche für Woche. Ich nicht.

Zum ersten Mal nach langer Zeit dachte ich an meine Kindheit als an etwas Schönes, Besonderes, Beneidenswertes. Dann begann ich zu überlegen, warum eigentlich wir dazu neigen, unsere Kinder so zu beaufsichtigen, ihre Freizeit durchzuorganisieren, sie ohne Handy kaum aus dem Haus zu lassen, immer darauf zu bestehen, jederzeit zu wissen, wo sie sind.

Aber ich hatte keine Lust, mich weiter mit dem Gedanken zu beschäftigen. Außerdem ist der Text hier zu Ende.

Illustration: Dirk Schmidt