SZ-Magazin: Herr Iyengar, Sie sind 93 Jahre alt. Stehen Sie immer noch früh am Morgen auf, um Yoga zu machen?

Bellur Iyengar: Natürlich. Um fünf Uhr trinke ich eine halbe Tasse Kaffee, dann mache ich eineinhalb Stunden Atemübungen. Anschließend gehe ich die Post durch und übe bis etwa zwölf Uhr.

In dieser Zeit erledigen andere Menschen in Ihrem Alter Arztbesuche. Oder sehen fern.

Unmöglich für mich. Ich muss meinen Geist im Zaum halten, außerdem unterrichte ich ja meine Schüler. Sie üben mit mir zusammen.

Sie wurden als elftes von 13 Kindern in die Kaste der Brahmanen, der Gelehrten und Priester, hineingeboren. Ihre Familie war allerdings sehr arm. Hatten Sie als Kind überhaupt genug zu essen?

Als ich geboren wurde, 1918, grassierte weltweit eine lebensgefährliche Grippe-Epidemie, die Millionen Menschen das Leben kostete. Meine Mutter überlebte knapp, und ich kam bereits krank zur Welt. Ein dürres Bündel mit dickem Bauch und viel zu schwerem Kopf, das sich nicht aufrecht halten konnte. Später bekam ich Tuberkulose, Typhus und Malaria.

Ihrem kümmerlichen Gesundheitszustand, so haben Sie einmal geäußert, entsprach eine »kümmerliche Seele«.

Ich war oft melancholisch und habe mir den Tod gewünscht. Nachdem mein Vater sehr früh gestorben war, wollten meine Geschwister das Schulgeld für mich nicht mehr bezahlen, weil niemand glaubte, dass ich lange leben würde. Ich fühlte mich ständig als Parasit. Wir jüngeren Geschwister waren eine Last für die älteren, die bereits eigene Familien hatten. Ständig wurden wir zwischen den Haushalten hin- und hergeschoben, mussten Wäsche waschen, putzen, Wasser holen und die gesamte Hausarbeit verrichten. Ich hatte kein Spielzeug, kein Buch, nichts.

Der Mann Ihrer Schwester, Krishnamacharya, gilt heute als Urvater des modernen Yoga. 1934 wurde er vom Maharadscha von Mysore angestellt, um die königliche Familie im Yoga zu unterrichten. Waren Sie stolz, dass er Sie zu sich holte?

Er sagte: »Yoga wird dir helfen.« Aber obwohl er mein Schwager war, hatte ich schreckliche Angst vor ihm. Er hat mich morgens um vier geweckt, damit ich vor der Schule noch den Garten gießen und im Haus arbeiten konnte. Zur Schule musste ich mehrere Kilometer zu Fuß laufen und dann bei ihm in der Yogaschule mit den anderen Schülern üben. Er hatte vollkommene Kontrolle über mich. Ich durfte nicht mal Freunde haben. Am liebsten wäre ich davongerannt.

Aber Yoga hat Ihnen geholfen. Sie kamen zu Kräften, wurden sogar völlig geheilt. Wie lang hat das gedauert?

Lange. Irgendwann hatte ich ein Fahrrad, und manchmal tat mir der Rücken so weh, dass ich mich auf dem Weg zum Unterricht rückwärts über die Mittelstange des Fahrrads hängen ließ, um den Schmerz zu lindern. Ich habe oft nur eine kleine Mahlzeit am Tag bekommen und bin abends, wenn ich meine Hausaufgaben machen sollte, vor Erschöpfung eingeschlafen. Ich bin sogar durch die Abschlussprüfung der Schule gefallen, so erbärmlich war mein Zustand.

Sie finden nicht sehr warme Worte für Ihren Lehrer und Retter.

Ich verdanke ihm alles. Aber er war ungeduldig und launisch und hat sich anfangs nicht wirklich für mich und meinen armen Körper interessiert. Ich war sehr steif und konnte, wenn ich mich nach vorne beugte, nicht mal meine Knie berühren. Doch als sich sein Vorzeigeschüler aus dem Staub machte, brachte er mir ein paar Übungen bei, denn er wollte auf keinen Fall die öffentlichen Demonstrationen, mit denen er seine Reputation unter Beweis stellte, absagen. Einmal zwang er mich, vor Publikum einen Spagat zu machen. Dabei konnte ich den gar nicht. Es dauerte Jahre, bis die Zerrung im Oberschenkel heilte, die ich mir da geholt habe.

Gibt es etwas, was Sie an ihm geschätzt haben?

Oh ja! Seine Leidenschaft. Die anderen Gelehrten haben ihn nicht ernst genommen, denn damals war Yoga ein rein spiritueller Weg. Dass man Körper und Geist verbinden könnte und es dafür jahrhundertealte Anleitungen gab, wusste kaum jemand. Seine Auffassung von Yoga hat Krishnamacharya sehr einsam gemacht. Er hat dennoch nie aufgegeben. Ich bin ihm schon lange nicht mehr böse. Sein Licht leuchtet bis heute.

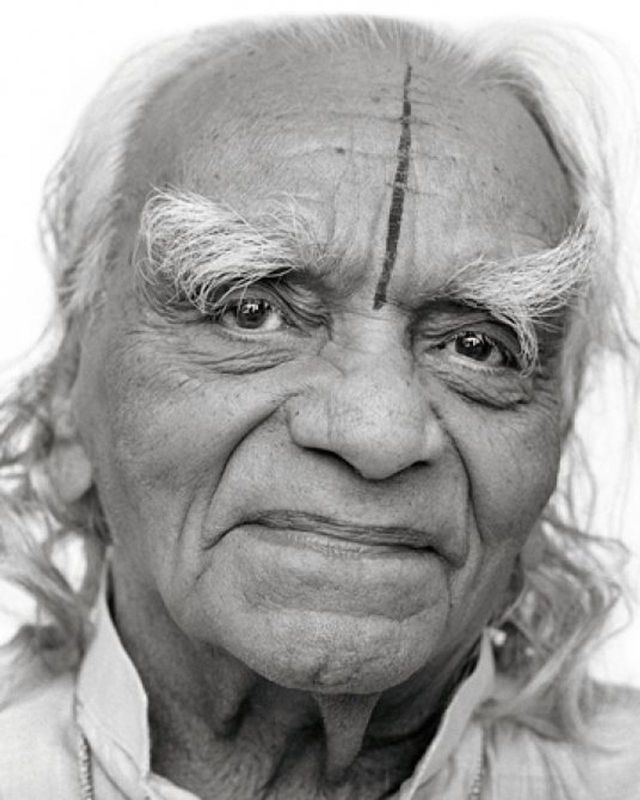

»Mit Hilfe meiner Augenbrauen konnte ich mir die Frauen ganz gut von Hals halten.«

Sie haben aus dem, was Sie bei ihm lernten, das weltberühmte Iyengar-Yoga entwickelt. Dafür sind Sie mehrfach von der indischen Regierung ausgezeichnet worden. Warum begegnete man Ihnen zu Beginn Ihrer Karriere mit so viel Skepsis?

Das körperliche Yoga, wie Krishnamacharya es uns beibrachte, war damals nur etwas für Halbdebile und gesellschaftliche Außenseiter. Bei unseren Demonstrationen verhöhnten uns die Zuschauer wie Zirkusdarsteller. Trotzdem wurden sie neugierig. Ich machte mich mit der Zeit ganz gut und durfte Krishnamacharya auf seiner Tour durchs Land begleiten.

In jungen Jahren führte Iyengar seine Übungen vor Publikum vor. Bis heute hält er schwierige Haltungen wie diese minutenlang.

Auf einer dieser Touren begann schließlich Ihre eigene Karriere als Lehrer: Sie haben angefangen, ausgerechnet Frauen zu unterrichten.

Krishnamacharya hat als Erster die Vorzüge des Yoga für Frauen erkannt. Es war ihnen jahrhundertelang verboten gewesen. Dann gab es um ihn eine Gruppe von Frauen, die unbedingt Yoga lernen wollten, aber es wäre für sie nicht infrage gekommen, von einem gleichaltrigen Mann unterrichtet zu werden. Da ich noch nicht volljährig war und in den Augen der Frauen kein richtiger Mann, fiel die Wahl auf mich. Ich war ziemlich schüchtern. Doch im Rückblick war das der Wendepunkt in meinem Leben: Zum ersten Mal war ich kein Parasit mehr, sondern hatte Verantwortung. Später schickte mich Krishnamacharya als Lehrer in einen feinen Sportclub nach Pune. Ich war froh, meinem Guru entkommen zu sein.

Dann ging es Ihnen endlich gut?

Von wegen. Die jungen Männer, die in meine Klassen kamen, stammten aus der reichen Oberschicht, waren mir körperlich überlegen und machten sich lustig über mich. Ich hatte keinen Schulabschluss, konnte nur Kannada, das im Süden Indiens gesprochen wird, und kaum Englisch. Zusätzlich war es mir als Brahmanensohn verboten, zum Friseur zu gehen. Ich habe versucht, meine langen Haare unter einer Mütze zu verstecken, und wurde doch ausgelacht. Am Ende habe ich mir die Haare abgeschnitten. Daraufhin durfte ich nicht mehr mit meiner Familie am Tisch sitzen.

Wie haben Sie durchgehalten?

Ich habe bis zu zehn Stunden am Tag geübt. Ich wollte unbedingt herausfinden, wie genau die einzelnen Haltungen, die Asanas, funktionieren: worum es bei einer Rückbeuge geht; wie das Becken stehen muss, damit es bei der Drehung der Wirbelsäule ein solides Fundament bildet; welchen Zeh ich anspannen muss, um Innen- und Außenseite des Beines zu aktivieren. Ich habe, ohne es zu wissen, die Grundlagen für meine Methode entwickelt.

Krishnamacharya hat 1943 Ihre Hochzeit mit der 16-jährigen Ramamani arrangiert. Waren Sie einverstanden?

Ich wollte nicht heiraten, weil ich nichts besaß. Doch dann habe ich mir Geld von meinen Schülern geliehen. Und einen Topf. In dem kochte meine Frau für die Mahlzeiten erst den Reis, dann die Linsen.

Nicht viel später haben Sie einen berühmten Mann als Schüler gewonnen: den Geiger Yehudi Menuhin. Wussten Sie, wer er ist?

Ich wollte erst gar nicht fahren, es war so eine lange Reise nach Bombay. Und alles nur, um eine Viertelstunde mit einem Musiker zu sprechen, der irgendwelche Probleme hatte. Aber meine Schüler sagten: Du bist ein Dummkopf, wenn du nicht fährst. Als ich ihn traf, war Yehudi Menuhin gar nicht daran interessiert, unterrichtet zu werden. Er wollte, dass ich ihm und seiner Frau etwas vorführte. Danach habe ich ihn gebeten, mir zu zeigen, was er konnte. Das war der Trick. Denn meine Show hatte ihn zwar beeindruckt, aber die Einzigartigkeit von Yoga musste er am eigenen Leib erfahren.

Hat das geklappt?

Er hat versucht, einen Kopfstand zu machen, und fürchterlich gekeucht. Ich habe ihn so korrigiert, dass er ohne Schwierigkeiten länger auf dem Kopf stehen konnte. Anschließend habe ich ihm in eine Entspannungshaltung geholfen. Er ist sofort eingeschlafen und hat geschnarcht. Dauernd sind Leute ins Zimmer gekommen und haben Druck gemacht: »Das Konzert beginnt, das Konzert beginnt!« An diesem Abend hat er das Publikum begeistert wie lange nicht. So wurde ich sein Lehrer.

Unter Iyengars prominenten Schülern war auch Königin Elisabeth von Belgien. Sie lernte den Yogi kennen, als sie über 80 war und Probleme mit dem Herz hatte. Nachdem er ihr den Kopfstand beigebracht hatte, den sie von da an regelmäßig machte, verbesserte sich ihr Zustand erheblich.

Aber nicht nur das. Sie haben dann selbst Hörsäle gefüllt. Wie kam es dazu?

Ich habe Yehudi nach Europa begleitet und eine Yoga-Show entwickelt.

Bei der Sie eine ziemlich knappe Turnhose trugen, oder?

Zunächst kamen die Leute allerdings wegen Yehudi, weil der immer eine kleine Einführungsrede hielt. Dann war es an mir, das Publikum zu begeistern – zwei Stunden ohne Pause. Wenn ich gemerkt habe, dass jemand gehen wollte, habe ich etwas besonders Schwieriges vorgeführt. Mittlerweile habe ich mehr als 15 000 Auftritte hinter mir und damit ziemlich gute Werbung für Yoga gemacht.

Wie gefiel es Ihnen im Westen?

Für Menschen, die kein Fleisch essen, war die Auswahl in England dürftig: Bohnen, Kartoffeln und Karotten, paniert. Ich konnte das unmöglich essen – es schmeckte nach nichts. Etwas anderes konnte ich mir aber nicht leisten. Also habe ich in den ersten Jahren, wenn ich in England war, Brot in Kaffee getunkt und gegessen. Die Menschen haben sich gewundert, woher ich die Energie zum Üben und Unterrichten genommen habe, obwohl ich nur von Kaffee und Brot gelebt habe. Sie haben begriffen, dass das etwas mit Yoga zu tun haben musste.

Yehudi Menuhin hat Sie auch in die Londoner Gesellschaft eingeführt. Haben Sie sich wohlgefühlt?

Ich habe nicht getrunken, wollte auf Partys aber auch nicht unhöflich sein. Yehudi sagte: »Nimm ein Glas in die Hand, und sag immer danke, danke, wenn dir jemand nachschenken will. Keiner wird merken, dass du nichts trinkst.«

Sie waren verheiratet, aber die Frauen aus dem Westen sind Ihnen ziemlich nachgelaufen. Sind Sie nie in Versuchung geraten?

Und wie sie hinter mir her waren! Alle Schülerinnen haben sich in mich verliebt, aber ich mich nie in sie. Auch nicht nachdem meine Frau gestorben war. Yoga ist ein System, zu dessen Säulen moralisch richtiges Verhalten gehört. Ich hatte Angst: Wenn ich einer dieser Frauen in die Falle ginge, würde man nicht nur mich nicht mehr respektieren, ich könnte damit den ganzen Yoga-Gedanken gefährden. Also bin ich hart geblieben. Gott hat mir dabei geholfen.

Wie das?

Er hat mir meine Augenbrauen geschenkt. Mit ihrer Hilfe konnte ich mir die Frauen ganz gut vom Hals halten.

Iyengar entwickelte sein körperbetontes Yoga, indem er die Haltungen, sogenannte Asanas, in eine sinnvolle Abfolge brachte.

Machen Sie deshalb auf Fotos so ein grimmiges Gesicht? Und auf den Statuen, die es von Ihnen zu Lebzeiten schon gibt?

Genau deshalb. Und es hat perfekt funktioniert. Einmal hat mich ein Journalist den eisernen Iyengar genannt. Aber ich habe zu ihm gesagt: »Ich bin wie ein Diamant. Er ist hart, aber sein wahrer Wert liegt darin, dass Licht hindurchscheint.«

Ihr Lehrer war streng, und nun machen auch Sie Ihren Schülern Angst. Sollte ein Yogalehrer nicht milde sein und nachsichtig?

Unsinn. Ein guter Yogalehrer muss vor allem eins können: die menschliche Psyche verstehen.

Können Sie in die Seele eines Menschen blicken, wenn er vor Ihnen steht?

Selbstverständlich. Aber ich sage ihm nichts. Ich verrate lediglich meinem Assistenten, was ich denke, und beginne mit der Arbeit.

Was, glauben Sie, ist das am meisten verbreitete Problem der Menschen?

Ihr im Westen denkt oft, ihr könntet emotionale Probleme intellektuell lösen.

Und wie können wir sie lösen?

Ihr müsst dahin gehen, wo die Gefühle stecken: in den Körper. Die meisten Intellektuellen haben keine Ahnung, wie sie Gefühle und Gedanken in Verbindung bringen können. Als ich das erste Mal in London war, war dieses Defizit keinem Menschen bewusst. Darum habe ich mich damals davor gehütet, das Wort »spirituell« zu gebrauchen. Alle wären davongerannt.

Die positive Wirkung von Yoga auf die Gesundheit des Körpers ist sicher unbestritten. Aber wie können Turnübungen einen näher zu Gott bringen?

Yoga wirkt, indem es Körper und Geist zusammenbringt. Es ist eben keine Gymnastik.

Sie sollen die Beweglichkeit Ihrer Schüler nicht nur äußerlich erkennen, sondern in ihren Körper hineinblicken können. Warum ist das wichtig?

Nur wenn ich meinen Körper Zelle für Zelle verstehe, verstehe ich den meiner Schüler. Alles andere wäre unethisch. Darum übe ich jeden Tag. Und frage mich immer wieder: Arbeiten alle Körperteile mit? Was genau passiert mit den vordergründig unbeteiligten Partien, wenn ich den Arm aus dem Schultergelenk nach innen rotiere? Warum muss ich die Füße leicht nach innen drehen, wenn ich mich rückwärts in die Brücke fallen lasse? Die Stellung der Füße bestimmt die Stellung des Beckens, und diese wiederum garantiert, dass der untere Rücken schön lang bleibt.

Das hört sich kompliziert an.

Im Gegenteil. Ich versuche, meine Intelligenz bis in die hinterste Zelle zu schicken, strenge meinen Verstand an und ordne Gelenke und Muskeln so an, wie es die Haltung verlangt. Damit dehne ich nicht nur die Glieder, damit dehne ich das Bewusstsein. Dann schwitzt der Geist, nicht nur der Körper! Daraus entsteht die Chance, frei von Angst zu sein.

Sind Sie das – frei von Angst?

Wenn man nichts erwartet vom Leben, hat man auch keine Angst.

Ist Freiheit die Abwesenheit von Angst?

Es gibt unterschiedliche Formen von Freiheit. Politische Freiheit, wie sie uns Gandhi geschenkt hat; ökonomische Freiheit, denn wer nichts zu essen hat, kann sich nicht um seinen Geist kümmern; und zuletzt spirituelle Freiheit – die Unabhängigkeit von Vorlieben und Abneigungen, von Körper und Zeit. Man ist auf ewig verbunden mit dem, was allem zugrunde liegt und unveränderlich ist. Wenn es uns gelingt, einen flüchtigen Blick auf die Seele des Universums zu werfen, sprechen wir von Erleuchtung.

Sie behaupten gern, dass Erleuchtung Sie nicht besonders interessiert. Stimmt das denn wirklich?

Ich falle gelegentlich in diesen Zustand, aber ich möchte nicht dauernd in ihm sein. Wenn du erleuchtet bist, kannst du keinen Bus nehmen. Wenn alles eins ist, woher willst du dann wissen, welcher Bus der richtige ist? Erleuchtung bedeutet auch Einsamkeit.

Auf der Suche nach Erleuchtung verließen viele Yogis für eine Weile ihre Familien und zogen in die Wälder. Hat Sie das Einsiedlerleben nie gereizt?

Niemals. Ich war verheiratet, habe sechs Kinder gezeugt, und dieses Leben, dieses Eingebundensein hier in Pune, habe ich in vollen Zügen genossen. Ich sehe meine Schüler jeden Tag in der Klasse oder in der Bibliothek, und ich lebe noch heute mit meiner Familie unter einem Dach. Das Familienleben ist mühsam, das weiß jeder. Aber da beweist sich, ob du deinen Geist unter Kontrolle hast oder nicht.

Vor hundert Jahren zogen die Schüler bei ihrem Lehrer ein und dienten ihm ein paar Jahre, bevor er sie unterrichtete. Heute kaufen sie eine Zehnerkarte. Was heißt das für das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler?

Die modernen Schüler möchten so schnell wie möglich Fortschritte machen. Einerseits erwarten sie ein leichtes Leben und fürchten sich vor Schmerzen, andererseits sind sie so ungeduldig, dass sie alles sofort können wollen – und sich dadurch schnell verletzen.

Fotos: Namas Bhojani/ Agentur Focus, Coni Hörler; Imago, SZ Photo/ Rue de Archives