München 1972: Haare wie Ulrike

Foto: Ed Lacey / Popperphoto / Getty Images

Sie war 16, ich 13. Sie war Schülerin, ich auch. Sie hatte diesen Stufenschnitt, wie der Sänger von Smokey, den ich zu der Zeit vielleicht auch schon gut fand. Jedenfalls fand ich ihre Haare toll, und den Fosbury Flop, der in diesem Jahr, 1972, irgendwie neu war, fand ich auch unfassbar elegant. Warum ich nicht zu Hause war, als Ulrike Meyfarth mit diesem so schwerelos wirkenden Flop über die Latte glitt, sondern vor einem Fernsehgeschäft in der Hauptstraße unseres damaligen Wohnorts Bensberg bei Köln stand, in dem ein Fernseher lief und Olympia zeigte, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, wie ich mich nicht von diesem Anblick lösen konnte.

Die Latte wurde höher und höher gelegt, Ulrike Meyfarth sprang höher und höher, die Spannung war fast nicht auszuhalten, dann wurde die Latte auf 1,92 gelegt, das war der Weltrekord, das weiß ich heute oder wusste ich damals auch, aber später, nicht vor dem Fernsehladen. Da sah ich nur, dass sie anlief, mit langen Beinen und wenigen großen Schritten, sich umdrehte, den Rücken rund machte und die Latte, die so locker zu liegen schien, dass ein Luftzug genügt hätte, liegen blieb. Ich sah, wie sie fast ungläubig auf der Matte saß und lächelte. Ich habe für sie geschwärmt damals, so wie man mit 13 für ältere Mädchen halt schwärmt. Ich wollte mir die Haare so schneiden lassen wie sie, ich hätte auch gern Hochsprung gelernt, nur den Flop natürlich, aber das wurde bei uns an der Schule nicht angeboten. Und mit den Haaren, ja, das war auch so eine Sache. Meine lagen halt nicht so wie ihre. Ich habe nie wieder einen Stufenschnitt ausprobiert danach. Gabriela Herpell

Sydney 2000: »Ulle« holt Gold

Foto: Frederic Haslin / Getty Images

Nie mehr hat Sport sich für mich so groß angefühlt wie damals, Sydney 2000. Ich war 8 und ein Kind in einem liebevollen, strengen Elternhaus. Ins Bett ging’s um acht und aufgestanden wurde um sechs, weil um sieben Uhr der Bus in die Schule fuhr. Im Fernsehen durften wir Tierfilme schauen und ab und zu ein Fußballspiel oder ein Radrennen, aber nur, wenn es nicht spät abends lief. Cola war nicht erlaubt, Nutella nur in den Ferien. Ausnahmen gab es keine.

Umso leuchtender bis heute die Erinnerung an Sydney 2000. Es ist fünf Uhr morgens und mein Vater weckte mich aus einem tiefen Schlaf. Im Jahr zuvor war das schon einmal passiert, da hatte unser Haus gebrannt und wir mussten nachts raus rennen. Diesmal hatte Papa eine bessere Nachricht. »Wach auf, sieht gut aus für Ulle!«

Am Abend vorher hatte er mir erzählt, dass mitten in der Nacht das Olympische Radrennen beginnen würde. Ich wollte es sehen, durfte aber nicht. Ich liebte die Tour de France und Jan Ullrich, der in Merdingen wohnte, nur ein paar Kilometer weg von unserem Dorf. Ich fühlte mit Ulle, der zwar superstark war, aber regelmäßig besiegt wurde vom übermächtigen Lance Armstrong. Und nun also: Duell um Gold.

Ich tapste die Treppe hinunter, draußen stockdunkle Nacht, drinnen der leuchtende Fernseher. Noch war das Peloton zusammen, dann aber passierte Magie: eine Attacke von drei Fahrern, Ulle, Andreas Klöden und Alexander Vinokourov aus Kasachstan. Lance Armstrong verpasste die Ausreißergruppe, er kämpfte, kam aber nicht ran. Ein letzter Berg, ein letzter Antritt, auf einmal flog Jan Ullrich dem Ziel allein entgegen. Ich weiß noch genau, wie er in die Hände klatschte, das noch junge, unschuldige Gesicht ungläubig gen Himmel gereckt, die Arme in der Luft.

In diesem Moment überlagerten sich Emotionen, die ich damals nicht begriff: Sehnsucht nach dem weit entfernten Sydney, eine Ahnung von der Bedeutung der Verbundenheit der Welt in diesem Ereignis – und die bloße Begeisterung darüber, dass keine Regel mehr zu gelten schien. Morgens um fünf vor dem Fernseher. Wenn ich heute Sport im Fernsehen schaue und mich dabei langweile, denke ich oft an diesen Moment zurück. Wie schön wäre es, nochmal so fühlen zu können. Marius Buhl

Barcelona 1992: Magic Dream Team

Getty Images / Richard Mackson

Wer sagt eigentlich, dass Unmögliches unmöglich ist? Es war die Zeit, zu der ich abends vor dem Einschlafen auf ein fast lebensgroßes Poster von Michael Jordan in meinem Zimmer blickte. Darauf hält der beste Basketballspieler aller Zeiten seine Arme links und rechts vom Körper ausgestreckt, Spannweite 2,10 Meter, in einer Hand umfasst er einen Basketball. Unter dem Bild ein Zitat des Dichters William Blake: »No bird soars too high, if he soars with his own wings.«

Wenn ich dann die Augen schloss und etwas Glück hatte, träumte ich Basketball-Teenagerträume. Davon, einmal mit Michael Jordan auf dem Platz zu stehen. Oder dass die besten Spieler der Zeit, in Wirklichkeit Konkurrenten bei verschiedenen Teams der US-Profiliga NBA, Jordan, Mullin, Magic, Bird, Pippen, Stockton, Malone, Robinson, Barkley, einmal zusammenspielen würden, Du meine Güte, was wäre das für ein einzigartiges Team?!

Das fragten sich auch andere. Und vielleicht auch aus der reinen Lust, sein schönes Spiel einmal von den Allerbesten gemeinsam gespielt zu sehen, entschied der Basketball-Weltverband vor den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, erstmals auch Profi-Spieler aus den USA zu den Wettkämpfen zuzulassen. Und so wurde wahr, wovon ich immer geträumt hatte: Das »Dream-Team« lief in Barcelona auf, die Besten aller Zeiten, und sie spielten das Spiel, wie es noch nie gespielt wurde: unendlich lässig, unendlich cool, unendlich athletisch – und unendlich schön. »Diese Jungs spielen einfach auf einem anderen Level, wie aus einer anderen Galaxie, weit, weit entfernt«, analysierte ein Gegenspieler aus Angola. Und so war es auch: Seine Spiele gewann das Dream-Team mit durchschnittlich 44 Punkten Differenz, jede Minute auf dem Feld ein Fest, bestaunt und gefeiert von Zuschauerinnen und Zuschauern auf der ganzen Welt, und holte natürlich die Goldmedaille.

Bald darauf stand ich, mit etwas Glück, aber immerhin, dann tatsächlich auch einmal mit Michael Jordan auf einem Basketball-Platz. Wer sagt eigentlich, dass Unmögliches unmöglich ist? No bird soars too high, if he soars with his own wings. Michael Ebert

Tokio 2021: Simone Biles gibt auf

Foto: dpa

Es waren Aufnahmen, die um die Welt gingen: die Turnerin Simone Biles nimmt Anlauf, springt ab – und schafft nicht das, was sie sich vorgenommen hatte, eine zweieinhalbfache Drehung um die eigene Achse. Stattdessen schaut sie nach der Landung irritiert. Biles hatte bei den Olympischen Spielen in Tokyo die »Twisties«: eine mentale Blockade, die zu Orientierungslosigkeit in der Luft führt. Ein psychischer Zustand, der für den Sportler oder die Sportlerin extrem gefährlich werden kann, weil er oder sie sich bei einer falschen Landung schwer verletzen kann.

Im Anschluss machte sie etwas, für das ich sie noch mehr bewundere als all die irren sportlichen Erfolge. Sie entschied sich dafür, ihren Körper zu schützen und aus dem Wettbewerb auszusteigen. Eine Netflix-Dokumentation zeigt gerade, wie sehr sie Vorreiterin mit dieser Entscheidung war. Wie häufig Sportlerinnen und Sportler gefeiert werden, wenn sie Einschränkungen und Verletzungen ignorieren.

Simone Biles hat mit ihrer Entscheidung hingegen daran erinnert, dass sich der Wert eines Menschen nicht daran bemisst, was er in einem bestimmten Moment leisten kann. Daran, dass man eine Pause machen kann und sollte, wenn die psychische Gesundheit es erfordert. Und dass das keinen Kontrollverlust über das eigene Leben bedeuten muss – sondern, dass man umso stärker zurückkommen kann, wenn man auf sich und seinen Körper hört. Bei den Olympischen Spielen in Paris wird sie wieder antreten, im vergangenen Jahr holte sie bei der Weltmeisterschaft schon die Goldmedaille. »Ich bestimme, wie meine Geschichte endet«, sagt sie in der Dokumentation. Ihre Boden-Kür startete bei der Olympia-Qualifikation mit dem Taylor-Swift-Song »Ready for it«. Dorothea Wagner

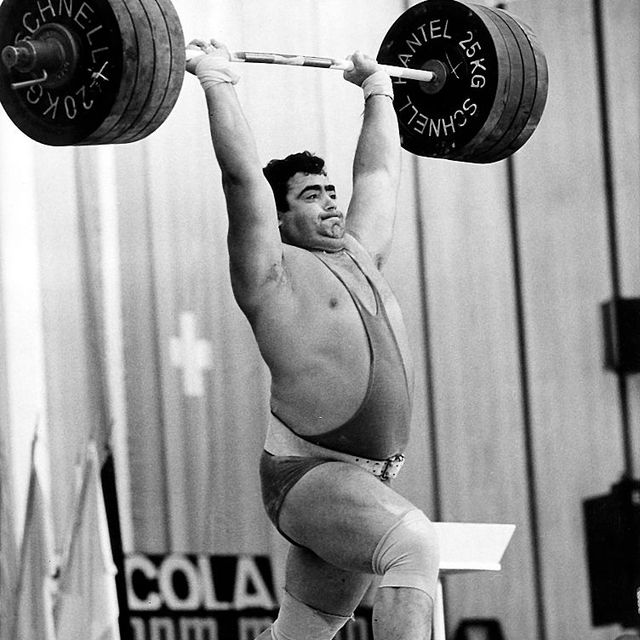

Montreal 1976: Der stärkste Mann der Welt

Foto: Getty Images /ullstein Bild / Dtl.

Mein erster Kontakt mit den Olympischen Spielen erfolgte nicht durch Fernsehen, Radio, Zeitungen oder gar, oh Schreck, das Internet. Sondern durch ein Buch. Weihnachten 1976, ich war damals sieben, fand ich einen Bildband über die Olympischen Spiele in Montreal unterm Christbaum, der mich dermaßen faszinierte, dass ich ihn in den folgenden Monaten immer und immer wieder las, bis schließlich die Seiten herausfielen. Ich begegnete dort legendären Sportlerinnen und Sportlern wie der Turnerin Nadia Comaneci, dem Boxer Teofilo Stevenson oder dem Marathonläufer Waldemar Cierpinski, aber keiner faszinierte mich so wie der sowjetische Gewichtheber Wassili Alexejew, der mit 440 Kilo (Reißen und Stoßen) Gold im Superschwergewicht geholt hatte. Das war zugleich neuer Weltrekord, einer von insgesamt 80, die der »Koloss von Schachty«, wie er genannt wurde, im Lauf seiner Karriere aufstellte. Ich sah mir im Montreal-Bildband sein Foto an, neben dem die Worte »der stärkste Mann der Welt« standen, und spielte monatelang, ich sei selbst Alexejew, indem ich einen zur Langhantel umfunktionierten Besenstiel in die Höhe stemmte. Und obwohl ich inzwischen weiß, dass Gewichtheben eine stark dopingverseuchte Sportart ist, habe ich mir schon den 10. August, 20 Uhr 30 im Kalender notiert – da findet nämlich in Paris die Entscheidung im Gewichtheben, Schwergewicht der Herren, statt. Johannes Waechter

Peking 2008: Usain Bolt läuft Weltrekord – mit offenem Schuh

Foto: Getty Images / Vladimir Rys

Ich habe Usain Bolt studiert. Also wirklich, an der Uni, in einem Biomechanik-Seminar. So wie sich heute musik- oder kulturwissenschaftliche Seminare dem »Phänomen Taylor Swift« widmen, haben wir angehenden Sportwissenschaftler untersucht, wie es sein kann, dass ein menschlicher Körper sich so schnell fortbewegt. Wir haben analysiert, dass Bolt eher langsam und mit einem unruhig pendelnden Oberkörper loslegt, dann aber seine Schrittfrequenz zügig erhöht – und ihn am Ende die Geschwindigkeit seiner kolbenartigen Knie- und Unterschenkelarbeit in Kombination mit seinen raumgreifenden Bewegungen uneinholbar macht. »Er hat die perfekten biomechanischen Voraussetzungen«, sagte unser Professor damals, aber auch: »Ich bin Biomechaniker und kein Sportmediziner.« Klar, worauf er anspielte.

Als dann 2008 das olympische 100-Meter-Finale von Peking anstand, ging ich davon aus, das Rennen mit der gebotenen akademischen Sachlichkeit anschauen zu können. Meine versammelte Familie verdrehte schon die Augen ob meiner Klugscheißereien, sie wollten einfach nur Zeugen eines außergewöhnlichen Sportmoments werden. Staunen dürfen.

Der Startschuss fiel und Bolt blieb erwartungsgemäß lange tief mit dem Oberkörper, im Vergleich mit den anderen Sprintern sah er fast behäbig aus. Bis er nach 30, 40 Metern mit diesen langen Schritten aus ihrer Reihe hervorstach. Ich traute meinen Augen nicht: War da etwa einer seiner Schnürsenkel offen? Ich musste aufspringen, deutete fassungslos auf den Bildschirm, während Bolt die anderen geradezu spielerisch abhängte, so weit, dass er sich auf den letzten Metern kurz umsehen und schon vor der Ziellinie abbremsen und die Arme zum Jubel heben konnte. Wahnsinn. Ich stand da, starrte auf diesen Menschen, der lachend austrudelte und das, was er da gerade geschafft hatte – immerhin Weltrekord, als erster Mensch unter 9,7 Sekunden –, mit seinem offenen Schuh gar nicht richtig ernst zu nehmen schien.

Es war dieser Augenblick, in dem ich wieder verstand: Sport ist eben mehr als Biomechanik und Trainingswissenschaft. Es ist nicht alles komplett rational erklärbar, weder jede Leistung noch die Faszination dafür. Der Sport führt uns vor Augen, dass wir Menschen zu ziemlich krassen Dingen in der Lage sind, zumindest einige von uns. Das ist schön. Und das kann man auch einfach mal so stehen lassen. Sara Peschke

Montréal, 1976: Medaillenzählen mit Papa

Thomas Bach, damals noch siegreicher Fechter, heute umstrittener IOC-Präsident.

Foto: dpa

Kleine Jungs wollen sich messen, sie freuen sich, wenn sie gewinnen – oder zumindest ihr Lieblingsverein. Manchmal freuen sie sich sogar, wenn ihr Land im Medaillenspiegel weit vorne landet. Ich war so ein Junge. Ist mir ein bisschen peinlich heute, aber ich glaube, ich war da nicht allein. Mein Vater schrieb mir bei Olympischen Spielen nachts immer den aktuellen Medaillenspiegel auf, und bei den Fußballweltmeisterschaften die Ergebnisse der Abendspiele. Ich musste ja früh ins Bett und wollte morgens vor der Schule auf den aktuellen Stand kommen, um in der Pause mitreden zu können. Ich war klein, als es noch keine Smartphones oder Computer gab, sondern nur die langsame Zeitung oder eben meinen Vater vor dem Fernseher. Papi war sehr geflissentlich bei der Sache. Nicht weil er sich so über deutsche Medaillen gefreut hätte wie ich, er tat es mir zuliebe und weil er eh alles anschaute. Er hatte eine gut lesbare Handschrift, ich sehe seine Zahlen noch vor mir. Er strich die Ergebnisse vom Vortag durch und schrieb die aktuelle Zahl daneben.

Vor dem Mauerfall kam die BRD im Medaillenspiel nie an der DDR vorbei, an den Medaillen der USA und der Sowjetunion ohnehin nicht. 1992 dann landete ein gesamtdeutsches Team bei den Spielen von Barcelona mit 33 Goldmedaillen erstmals auf Platz drei. Aber da interessierte mich der Medaillenspiegel nicht mehr. Mein Vater war gerade gestorben.

Nach etlichen Dopingskandalen ist die Zählerei von Medaillen heute etwas in Verruf gekommen. Gut so. Lars Reichardt

Los Angeles, 1984: Edwin Moses läuft lächelnd alle in Grund und Boden

Foto: Getty Images / Tony Duffy

Olympische Spiele? Das waren für mich als Kind vor allem Menschen, die unglaubliche Leistungen vollbrachten und sich dabei übermenschlich anstrengen mussten. Muskelmänner, die mit gepressten Lippen und hochrotem Kopf Gewichtberge stemmten, Frauen, die beim Hindernislauf ins Wasserbecken fielen und weinten, Menschen, die sich beim Ringkampf verkeilten. Wer im Sport, und überhaupt im Leben, was reißen will, lernte ich, muss seine Schmerzgrenzen überwinden, muss leiden, ans absolute Limit gehen.

Doch dann, 1984 in Los Angeles, sah ich einen Mann, für den diese Gesetze nicht galten. Der amerikanische Hürdenläufer Edwin Moses lief die 400 Meter Hürden, als würde er joggen. Er kam meist zehn Meter vor allen anderen ins Ziel, immer, immer, mit dem gleichen, leichten, souveränen Grinsen im Gesicht, das besagte: Leute, es gibt nichts Schöneres, als über diese Hürden zu hüpfen! Natürlich gewann er Gold. Viermal brach er den Weltrekord. Zwischen 1977 und 1987 gewann er unglaubliche 122 Rennen in Folge. Sein Lächeln verlor er nicht mal, als er nicht mehr gewann. Wahrscheinlich musste sich Moses im Training genauso quälen wie seine Konkurrenten. Vor den Augen der Welt jedoch packte er den gutgelaunten Strahlemann aus, der unerschütterlichen Optimisten – für mich bis heute der Inbegriff des olympischen Spirits. Thomas Bärnthaler

Tokio, 2021: Yūto Horigome holt Gold, ohne von der Polizei gejagt zu werden

Foto: Getty Images

Als ich mal abends in San Francisco an einem unter Skateboardern weltberühmten Ort fuhr, dem Pier 7, richtete ein Polizeiauto seine Suchscheinwerfer auf mich, die Sirene heulte auf, alle einheimischen Skater liefen weg, ich auch. Skateboardfahren ist in den USA, wo die Sportart herkommt, an vielen Orten verboten – es gibt Platzverweise, Anzeigen, konfiszierte Bretter. Wenn ich als Teenager in Deutschland mit dem Skateboard auf der Straße fuhr, hupten mich Autofahrer wütend an oder fuhren demonstrativ knapp an mir vorbei, ein Rentner rief mir mal hinterher »Die Idioten sterben nie aus!«, nur weil ich einige Meter neben ihm einen Bordstein hochgesprungen war.

Das muss man wissen, um Tony Hawk, den bekanntesten Skateboarder der Welt zu verstehen. Kurz vor dem Start des ersten olympischen Skateboardwettbewerbs der Geschichte, in Tokio im Jahr 2021, sagte Hawk: »Als Kind, das meistens für sein Interesse am Skateboarding belächelt wurde, hätte ich mir nie vorstellen können, dass es einmal Teil der Olympischen Spiele sein würde. Ich weiß, dass es dazu beitragen wird (...). unsere Leidenschaft einem Publikum zu zeigen, das noch nie zugeschaut hat oder sich einfach weigert, uns zu akzeptieren.«

Als ich am 21. Juli 2021 um 5 Uhr früh aufstand, um das Street-Finale der Skateboarder zu sehen, war ich müde und seltsam gerührt. Was ich sah, die Olympia-Version von Skateboarding, war zwar bei weitem nicht so cool, lustig und rebellisch wie die Skateboardvideos aus Kalifornien oder New York, von denen ich mir als Teenager ein ganzes Lebensgefühl abgeschaut hatte. Aber rückblickend waren die Olympischen Spiele dennoch gut für den Sport: In Japan etwa werden Skateboarder seit den Spielen in Tokio (sie holten drei von vier möglichen Goldmedaillen) mehr respektiert und dürfen an Orten fahren, an denen sie früher verscheucht wurden. Und immer mehr junge Mädchen fahren Skateboard, jetzt, wo es Vorbilder gibt, die sie auf den Bildschirmen weltweit sehen konnten, im großen Scheinwerferlicht solcher Spiele. Das Herren Street Finale findet in Paris wieder an einem 27. Juli statt, die Frauen treten am 28. Juli an, schauen Sie zu, es lohnt sich, ich werde es tun. Vielleicht finde ich bis davon noch das T-Shirt wieder, das ich vor vielen Jahren mal in einem Skateshop gekauft habe: »Skateboarding is not a crime« steht darauf. Marc Baumann

Barcelona 1992: »Dieter, lauf!«, »Heike fliiiieg!«

Foto: dpa

Was Leichtathletik so großartig macht, ist die Gleichzeitigkeit der Ereignisse im Stadion. Während sich eine sehr langbeinige Person über eine türhohe Latte zwirbelt, wuchtet eine sehr kräftige Person eine Eisenkugel in den Rasen. Oder hasten sehnige Läufer über die Tartanbahn. Barcelona 1992. Whitney Houston singt: I rise and fall / Yet through it all / This much remains / I want one moment in time. Und dieser »Moment« war für viele (west-)deutsche Leichtathletikfans genau der: Heike Henkel springt gerade ihren Hochsprung-Wettkampf, auf zwei Metern liegt die Latte. Sie ist hochkonzentriert, der warme Wind in den Locken, sie muss warten, die 5000 Meter-Läufer müssen vorbei, dort, wo sie anlaufen will. Dieter Baumann ist einer von ihnen, nach 4930 Metern sprintet er, Gerd Rubenbauer schreit »Die Lücke ist da! Dieter, lauf«, und er macht das wirklich, er spurtet an den Kenianern vorbei, reißt die Hände hoch, Goldmedaille. Jahre später Zahnpasta-Affäre, Doping-Skandal, aber jetzt weiß man davon noch nichts. Kameraschwenk. Publikumsaugen zurück in die Kurve. Die Latte liegt jetzt auf 2,02 Meter, Heike Henkel hebt ab und flieeeegt. Nochmal Gold. One Moment in time. Annabel Dillig

Los Angeles 1984: Die Schönheit der Welt

Foto: Getty Images / Steve Powell

Es war ein heißer Sommer, ich war gerade neun geworden und saß jeden Tag zehn Stunden vor dem Fernseher. Die Olympischen Spiele fanden in Los Angeles statt, und ich habe alles, wirklich alles mitgenommen, auch Säbelfechten und 50 Kilometer Gehen. Ich würde gern einen Moment, eine besondere Leistung, eine sportliche Geste herausgreifen, aber das geht irgendwie nicht, es sind zu viele, und das Besondere an diesem Sommer war etwas anderes: Ich habe damals ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, auf der Welt zu sein, ein Teil der Geschichte, eingebunden in ein großes System aus Staaten und Identitäten, die irgendwie alle miteinander verbunden und voneinander abhängig sind, mal kämpfen sie mit Waffen gegeneinander, mal laufen sie bloß um die Wette. Ich erinnere mich daran, dass die Sowjetunion die Spiele boykottierte und deswegen auch DDR-Athleten nicht in die USA reisen durften. Ich erinnere mich an vier Goldmedaillen von Carl Lewis. Ich erinnere mich an die magnesiaweißen Oberschenkel der rumänischen Turnerin Ecaterina Szabó. (Rumänien landete im Medaillenspiegel auf Rang 2). Ich erinnere mich an den Olympia-Song Reach out von Giorgio Moroder. Und ich erinnere mich daran, wie mich der Gedanke ergriffen hat, dass Menschen auf der ganzen Welt jahrelang trainieren, um in einem einzigen Moment und oft nur für wenige Sekunden besser als alle anderen zu sein. Ich hatte damals keine Ahnung von der Schönheit und der Verletzlichkeit der Welt, aber ich habe sie, glaube ich, bei diesen Olympischen Spielen, die so sonnig und gutgelaunt waren, während der Kalte Krieg in vollem Gang war, zum ersten Mal gespürt. Tobias Haberl