SZ-Magazin: Die Schuhfabrik Ihres Großvaters war für Sie wie ein zweites Zuhause. Mit 15 sollen Sie dort das Design Ihres ersten Schuhs entworfen haben.

Diego Della Valle: Von eigenem Design konnte keine Rede sein. Weil ich meine Muskeln spielen lassen wollte, schlug ich vor, einen Versuchsschuh zu produzieren, der wesentlich leichter sein sollte, als es damals üblich war. Was ich nach drei Wochen in der Hand hielt, sah leider kläglich aus. Meine Karriere als Designer war zu Ende, bevor sie angefangen hatte.

Ab wann stand fest, dass Sie das Familienunternehmen leiten wollen?

Ich hatte schon mit 16, 17 tollkühne Ideen, wie man die Fabrik umkrempeln müsste. Dass meine Pläne Theorie blieben, hatte zwei Gründe: Ich hatte noch nicht mal einen Führerschein, und niemand glaubte so recht an mich. Überzeugend war ich nur am Telefon. Wenn ich nach etlichen Telefonaten endlich einen Termin bei einem unserer Zulieferer bekam und die Leute sahen, was für ein Jüngelchen ihnen da gegenübersaß, hieß es jedes Mal: »Junger Mann, wir möchten Sie ja nicht kränken, aber wollen Sie nicht erst einmal die Schule beenden?«

Nach der Schule studierten Sie in Bologna Jura und wurden mit 25 Jahren Geschäftsführer der Schuhfabrik. Haben Sie irgendwann mal davon geträumt, ein alternatives Leben zu führen?

Nein, auch in meinen Träumen stellte ich mir vor, ein Firmenreich zu errichten, in dem sich alles um Lederprodukte im obersten Luxussegment dreht, vom Schuh bis zur Handtasche. Wenn ich nicht in Vorlesungen saß, besuchte ich die Werkstätten alter Schuhmacher, die sich auf maßgefertigte Schuhe spezialisiert hatten. Auf diesem Gebiet hat Bologna die älteste Tradition Italiens.

Warum studiert jemand, der eine Firma leiten will, Jura und nicht Betriebswirtschaft?

Das habe ich mich mein ganzes Studium lang auch gefragt. Ich bin dem Wunsch meines Vaters gefolgt, der es lieber gesehen hätte, wenn ich Ihnen heute als Jurist gegenübersäße. Vielleicht war sein Standpunkt gar nicht so unklug, denn das Geschäft mit Luxuslederwaren wird immer mehr zu einem 24-Stunden-Job. An die Stelle von gelegentlichen Neuerungen ist eine ständige Umwälzung getreten, die einem kaum noch Zeit zum Atemholen lässt. Sie wissen vielleicht, dass meine Familie an vielen Unternehmen beteiligt ist…

Unter anderem am Motorroller-Hersteller Piaggio.

Aber diese Beteiligungen kosten mich bloß drei Prozent meiner Arbeitszeit. Wer heute mit Luxuslederwaren handelt, hat es alle paar Tage mit neuen Geschäftsmodellen und Trends zu tun.

Verfluchen Sie den Tag, an dem der Sneaker erfunden wurde?Erfunden ist ein großes Wort. Einstein oder Edison haben etwas erfunden, aber bei Schuhen sollte man auf dem Teppich bleiben. Tod’s hat vor 40 Jahren eine wichtige Tür aufgestoßen, weil wir die Sichtweise geändert haben, wie ein teurer, eleganter Schuh aussieht. Bis dahin musste er aus steifem, auf Hochglanz poliertem Leder sein und eine schwere Ledersohle haben. Dann haben wir den Mokassin »Gommino« auf den Markt gebracht: biegsame Gummisohle mit 133 Noppen auf Sohle und Ferse, dünnes, geschmeidiges Leder – ein Leichtgewicht, wie es zuvor keines gegeben hatte. Heute verwenden 90 Prozent aller Schuhhersteller Sohlen aus Gummi.

Eisenharter Produkttest für einen Schuh von Hogan.

Wer hat die größeren Füße – Demi Moore oder Charlotte Casiraghi? Ein Blick auf die Promi-Wand bei Tod’s genügt.

Fotos: Daniel Delang

Wie erklären Sie, dass heute die halbe Menschheit Sneakers trägt?

Für die Jüngeren sind Sneakers ein Modetrend, der sich alle paar Wochen ändert. Für die Älteren vereinen sie Jugendlichkeit und Bequemlichkeit. Die nächste Revolution ist die Verbindung aus zeitlosem Luxussneaker und klassischem Schuh. Wir nennen dieses Produkt »No_Code Shoeker«. Wenn Sie ihn zu einem Anzug ohne Krawatte bei einem Geschäftsessen oder Rendezvous tragen, sehen Sie auf lässige Weise elegant aus. Zu Jeans passt der Shoeker genauso gut.

Der US-Ökonom Nassim Taleb, Autor des Bestsellers Der Schwarze Schwan, meint mit Blick auf Persönlichkeiten wie Steve Jobs oder Mark Zuckerberg, Krawatten seien heute »ein sicheres Zeichen für Mittelmaß«. Stimmen Sie ihm zu?

Ja, ich brauche nur mich selbst anzuschauen. In jungen Jahren habe ich mit großer Begeisterung eine Krawatte nach der anderen gekauft. Viele wurden in London und Neapel eigens für mich angefertigt. Am Ende hatte ich um die tausend. Bis auf wenige Ausnahmen habe ich seit Jahren keine Krawatte mehr umgebunden. Zu meinem Look gehört ein Schal. Er ist der Kompromiss aus Krawatte und offenem Hemdkragen.

Was ist aus Ihren tausend Krawatten geworden?

Sie liegen irgendwo ganz hinten in den Kleiderschränken meiner Häuser. Es klingt wie ein Großmuttersatz, aber die Menschen ändern sich. Hätten Sie noch vor ein paar Jahren geglaubt, dass der Chef der Investmentbank Goldman Sachs meistens keine Krawatte trägt, in seiner Freizeit elektronische Tanzmusik produziert und unter dem Namen D-Sol als DJ auftritt? Großmütter haben recht: Menschen ändern sich, und auch wie sie arbeiten ändert sich. Wer sein Geld zu Hause am Computer verdient oder nur für drei, vier Stunden am Tag ins Büro geht, hat keine Lust auf formelle Kleidung. Dieser Mensch will bequeme Kleidung, die so modisch ist, dass er mit ihr in den Arbeitspausen in eine Espressobar gehen kann, ohne underdressed zu wirken. Es ist dieser entspannte Look, den die meisten Menschen heute von Montag bis Sonntag tragen. Ich erinnere mich noch sehr genau an meine erste Geschäftsreise nach New York. Mein Gepäck bestand aus zwei großen Koffern mit Kleidung für informelle und formelle Anlässe. Im Hotel mussten die Sachen erst mal gebügelt werden. Heute reicht mir für eine zehntägige Reise nach Asien ein Trolley. Drei blaue Sakkos, drei graue Hosen, zwei Jeans, Hemden, zwei Paar Schuhe – mehr brauche ich nicht.

Diego Della Valle in seinem Büro und in seiner klassischen »Uniform«: Jeans, Turnschuhe, dunkelblaues Jackett, Seidentuch statt Krawatte.

Foto: Daniel Delang

Ihre Konkurrenz verkauft bewusst klobig gestaltete Sneakers, die um die 800 Euro kosten. Was halten Sie von sogenannter Ugly Fashion?

Gar nichts. Hässlich ist hässlich, und ein hoher Preis macht eine Geschmacklosigkeit nicht schöner. Ugly Fashion ist etwas für junge Leute, die sich vom modischen Mainstream abgrenzen wollen. Ein paar Jahre später schüttelt man darüber den Kopf.

Was denken Sie, wenn Sie das 790 Euro teure Sneakermodell »Archlight« von Louis Vuitton sehen, das wegen seiner extrem klobigen Sohle zum It-Piece geworden ist?

Lassen Sie es mich so sagen: Ein Unternehmen mit einer ehrwürdigen Tradition hat mit dem »Archlight« ein Experiment gewagt, das noch vor ein paar Jahren unvorstellbar war, und die extrem guten Verkaufszahlen beweisen, dass die Rechnung aufgegangen ist. Dazu kann man nur gratulieren.

Wenn Virgil Abloh, der Kreativchef der Männermode von Louis Vuitton, 2000 Dollar teure Sneakers in limitierter Auflage auf den Markt bringt, campieren Kunden vor den Geschäften, um ein Paar zu ergattern. Muss Sie das nicht neidisch machen?

Nein, ich halte es für einen großen Witz, was da passiert. Jedes Produkt von Tod’s wird in Italien von Hand gefertigt. Im »Gommino« stecken über hundert Arbeitsschritte. Die meisten Sneakers dagegen sind maschinell gefertigte Massenprodukte, die man künstlich verknappen muss, um sie teuer zu machen. Das eine verkörpert einen Wert und eine Tradition, das andere ist schnelllebiger Hype.

»Großmütter haben recht: Menschen ändern sich. Und wie sie arbeiten, ändert sich auch«

Auch Sie haben angefangen, von Gastdesignern wie Alessandro Dell’Acqua gestaltete Produkte in limitierten Auflagen auf den Markt zu bringen.

So zu arbeiten ist nun mal das Geschäftsmodell der Zukunft. Wir müssen darauf reagieren, dass die Menschen immer schneller gelangweilt sind. Nach zwei Wochen wird jede noch so gute Anzeigenkampagne langweilig, und wenn im Schaufenster zu lange das Gleiche zu sehen ist, schaut niemand mehr hin. Deshalb bringen wir mit unserem »T Factory project« künftig alle zwei Monate eine neue Kollektion heraus und arbeiten mindestens zweimal im Jahr mit wechselnden Gastdesignern zusammen, von jungen Talenten bis zu Superstars. Auf diese Weise können wir den Kunden ständig neue Geschichten erzählen. Aufmerksamkeit ist das wichtigste Instrument, um etwas zu verkaufen, und dank der sozialen Medien gibt es neue Kanäle, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Sind Sie privat auf Instagram?

Nein, wie auch? Warten Sie, ich zeige Ihnen etwas. (Della Valle zieht ein altertümliches Klapp-Handy von Samsung aus der Innentasche seines Jacketts.) Vintage pur! Keine Internetverbindung! Dieses Telefon macht es möglich, frei zu leben – natürlich vorausgesetzt, Sie haben ein funktionierendes Sekretariat, das im Hintergrund für Sie da ist.

Blick auf die Unternehmenszentrale in Sant’Elpidio a Mare.

Foto: Daniel Delang

Ersehnen Sie die Zeit zurück, in der das Telefon noch an der Wand hing?

Nein, natürlich sind Smartphones und Computer fantastisch für das Verkaufsgeschäft, aber für das menschliche Miteinander sind sie Gift. Wie soll ein Tischgespräch zustande kommen, wenn die Hälfte der Anwesenden mehr oder weniger heimlich auf Bildschirme guckt?

Was halten Sie von der Stilregel »No brown after six«, keine braunen Schuhe nach 18 Uhr?

Das ist lange vorbei. In Italien sehen Sie kaum noch Männer mit schwarzen, gewienerten Schuhen. Sie gelten als ältlich.

Was sind Ihre Regeln bei Schuhen?

Sie fragen den Falschen. Für den perfekten Look interessiere ich mich schon lange nicht mehr. Ich trage 365 Tage im Jahr Uniform. Wenn Sie die Kleiderschränke in meinen Häusern öffnen, sehen Sie jedes Mal das Gleiche: blaue Anzüge, blaue Sakkos, graue Hosen, viele Jeans und schwarze Wildlederschuhe.

Sind italienische Männer in Ihren Augen stilvoller angezogen als deutsche?

Vor 30 Jahren hätte ich Ihnen von jedem Mann sagen können, ob er aus Frankreich, Deutschland, den USA oder Italien kommt. Heute sehen Männer weitgehend identisch aus, da es eine globale Modesprache gibt. Den italienischen Mann zeichnet allenfalls noch aus, dass er eine Spur mehr Fantasie und Risikobereitschaft bei seiner Kleidung zeigt.

Der »Gommino« wurde für Autofahrer konzipiert. Die Noppensohle sollte verhindern, dass man von den Pedalen abrutscht. Wird der »Gommino« vom Markt verschwinden, wenn die Menschen in selbstfahrenden Autos unterwegs sind?

Die Geschichte des »Gomminos« beginnt mit der Autoleidenschaft meines Onkels. Als ich 23 war, nahm er mich in seinem Ferrari Spider mit. Er trug Halbfingerhandschuhe und schwere, unbequeme Autofahrerschuhe. Am nächsten Tag ging ich zu meinem Vater und sagte: »Hilf mir, einen Autofahrerschuh zu entwickeln, der sich für den Fuß anfühlt wie ein weicher Handschuh.« Mein Vater konstruierte daraufhin die notwendigen Maschinen, und nach einigen Monaten hielt ich den ersten »Gommino« in der Hand. Dass er bis heute weltweit die Nummer eins unter den Luxusmokassins ist, hat schon lange nichts mehr mit Autofahren zu tun. Es ist das Gefühl, Handschuhe an den Füßen zu tragen, das ihn zur Ikone gemacht hat.

Gianni Agnelli in »Gomminos«, Prinzessin Diana mit der »D-Bag« von Tod’s – Sie gehören zu den Erfindern der Marketingstrategie, mit Stars Werbung für die eigenen Produkte zu machen. Haben Sie ein Monster geschaffen, das heute kaum noch ein Unternehmen bezahlen kann?

Nein, denn Sie vergessen, dass Menschen wie Gianni Agnelli Freunde waren oder Freunde von Freunden. Es war ein Kreis von Menschen, der aus gegenseitiger Sympathie zusammenkam – nicht um Geld zu verdienen. Heute ist das Gegenteil wahr. Was würden Firmen wie Nike oder Adidas ohne Superstars machen, denen man Millionen zahlt, um sie in der Werbung abbilden zu dürfen? Sie wären verloren!

Entscheiden bald Influencer und Blogger über das Schicksal von Marken wie Tod’s?

Nein, diese Leute sind wichtig, wenn Sie billige Produkte wie Lippenstifte verkaufen wollen. Unsere Schuhe und Handtaschen muss man anfassen, um ihren Preis zu verstehen. Das sind zwei getrennte Welten.

Von Rihanna über Jay-Z bis Pharrell Williams hat heute fast jeder Superstar der Musik sein eigenes Modelabel. Sehen Sie nach 40 Berufsjahren in der Modebranche mehr und mehr zu wie einer großen Komödie?

Nein, denn ein amerikanischer Hip-Hop-Musiker, der mal schnell in Mode macht, hat einen anderen Job als ich. Glauben Sie, Sie werden in 20 Jahren an irgendjemandem ein Kleidungsstück sehen, das ein heute populärer Rapper designt hat? Ich nicht! Diese Leute arbeiten für den Moment und haben nichts als Coolness zu verkaufen. Sie haben ein Image, aber keine Reputation. Von ihnen wird nichts bleiben.

Ihnen und Ihrer Familie gehören rund 60 Prozent der Aktien von Tod’s. Hat es Ihren Nationalstolz verletzt, dass Donatella Versace ihr Familienunternehmen für 1,8 Milliarden Euro an den US-Konzern Michael Kors verkauft hat?

Patriotismus ist ein schlechter Ratgeber, wenn es um Geschäfte geht. Als Aufsichtsratsmitglied von LVMH saß ich mit am Tisch, als italienische Marken wie Fendi, Bulgari und Loro Piana in französischen Besitz übergingen. Es waren keine feindlichen Übernahmen, und beide Seiten haben ein gutes Geschäft gemacht. Für Unternehmen, die keinem Konzern angehören, wird das Überleben von Tag zu Tag härter, deshalb hatte niemand Grund, Krokodilstränen zu weinen. Aber damit kein Missverständnis aufkommt: Wir sind eine italienische Marke, ich bin Italiener und ich möchte, dass unse-re Firma in meiner Heimat bleibt. Meine Familie liebt, was sie tut, und glaubt an die Zukunft von familiengeführten Unternehmen. Wir kaufen zurzeit Aktien unseres Unternehmens zurück, weil ich das für die profitabelste Strategie halte, unser Geld anzulegen.

Würde Ihr italienisches Herz wirklich nicht bluten, wenn morgen ein chinesischer Investor Armani kauft?

Nein, so sentimental bin ich nicht. Sollte Giorgio Armani sein Unternehmen verkaufen wollen, wird er gute Gründe dafür haben. Und vergessen Sie eines nicht: Wer ein italienisches Luxusunternehmen kauft, weiß, dass er die Produktion nicht ins Ausland verlagern sollte. Für die Qualität eines Autos macht es keinen Unterschied, ob es in Italien oder Vietnam produziert wird. Für eine von Hand gefertigte Luxushandtasche gilt das Gegenteil. Ohne das über Jahrhunderte gewachsene Fachwissen unserer Handwerksbetriebe stünden die neuen Eigentümer von Armani mit leeren Händen da.

Sie sagen in Interviews oft: »Wir verkaufen den italienischen Traum.« Denkt man bei Italien nicht inzwischen an Lampedusa und Matteo Salvini statt an Kultur und Dolce Vita?

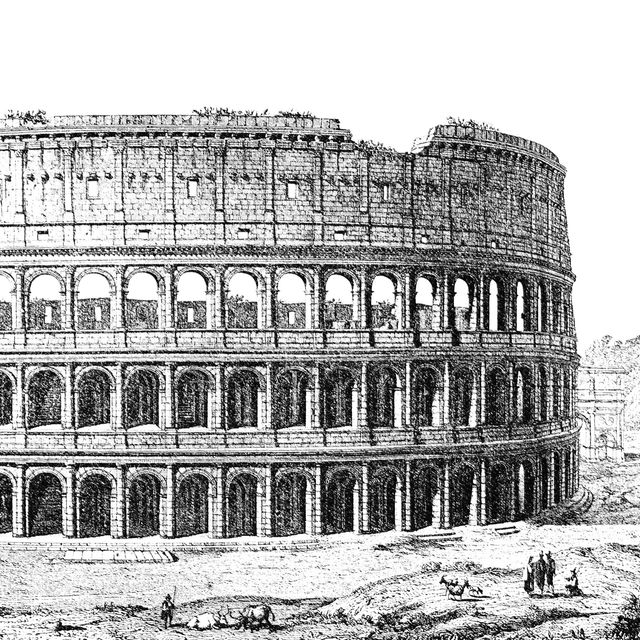

Sie verwechseln Lifestyle mit Politik. Wer sich in Italien gefertigte Mokassins kauft, denkt dabei an Capri und das Kolosseum. Wer über die politischen Zustände in Italien spricht, kommt sofort auf Themen wie Staatsverschuldung und Rechtspopulismus. Das heißt aber nicht, dass die Marke Italien beschädigt wäre. Jeder spürt doch, dass ganz Europa in einer existenziellen Krise steckt. Es ist Zeit, innezuhalten und den Parteienstreit hinter uns zu lassen. Wer an die Zukunft seiner Kinder denkt, wählt keine Demagogen, sondern Menschen mit Verantwortungsgefühl und Weitsicht. Hätten Sie mir vor zehn Jahren prophezeit, wer heute so alles Präsident wird, hätte ich Sie ausgelacht.

Was haben Sie über Ihr Land gelernt, als Sie mit dem Geld Ihres Unternehmens das Kolosseum in Rom restaurieren ließen?

Es war typisch: Die einen warfen mir vor, das sei ein reines PR-Manöver, die anderen spotteten, ich sei ein Narzisst und wolle das Kolosseum zu einem Denkmal für meine Person machen. Wir haben bis heute keine Modenschau im Kolosseum veranstaltet und werden das auch nicht tun. Dass wir 25 Millionen Euro ausgegeben haben, war ein Signal, mit dem wir für Solidarität werben wollten: Seht her, man kann etwas für sein Land tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten!

War die Instandsetzung des Kolosseums nicht die beste Reklame-Idee in der Geschichte Ihres Unternehmens?

Und wenn schon. Was bleibt, ist doch, dass das Kolosseum heute wieder eine superweiße Schönheit ist. Außerdem ist es mir gelungen, Freunde zu bewegen, ebenfalls etwas für den Erhalt unserer Kulturdenkmäler zu tun. Fendi hat den Trevi-Brunnen restaurieren lassen, Bulgari die Spanische Treppe, Renzo Rosso von Diesel die Rialto-Brücke in Venedig. Ich habe auch ein Projekt entwickelt, wie man Pompeji restaurieren kann. Jede Privatperson, die 100 000 Euro für die Restaurierung eines Hauses spendet, darf im Gegenzug eine Plakette mit dem eigenen Namen am Haus anbringen. Über Internetkameras kann der Spender die Bauarbeiten verfolgen und das Ergebnis seinen Freunden vorführen. Ich bin sicher, dass wir genügend Spender gefunden hätten, aber dann kam die Nachricht, dass Pompeji mit Steuergeld von der Europäischen Union restauriert werden soll. Ich bin sehr gespannt, wie lange das dauern wird.

Ist der italienische Staat so arm, oder ist den Italienern ihr Kulturerbe so egal?

Sie sind nicht die Ersten, die sich das fragen. In den USA gibt es eine Tradition von Stiftungen, die zum Teil Milliarden Dollar verwalten. Italien hat nichts Vergleichbares. Deshalb ist es so wichtig, dass private Mäzene die Initiative übernehmen.

Sie sagten mal: »Die Entwicklung eines Markennamens ist eine exakte Wissenschaft.« Wie lange haben Sie gebraucht, um auf Tod’s zu kommen?

Ungefähr ein Jahr. Meine Vorgaben an die Marketingabteilung waren, dass der Name kurz, freundlich klingend und leicht zu erinnern sein sollte. Er sollte für Frauen- und Männerprodukte taugen, und die Aussprache müsste auf der ganzen Welt gleich sein.

Zunächst nannten Sie Ihr Unternehmen dann »J.P. Tod’s«. Stimmt es, dass Sie diesen Namen am Ende selbst in einem Telefonbuch in Boston entdeckt hatten?

Das ist eine Legende, die nicht aus der Welt zu schaffen ist. In Wahrheit ist der Name entstanden, als ich mit einem jungen Assistenten zusammensaß, mit dem ich in der Fußballmannschaft unseres Heimatorts spielte. Wer von uns beiden auf J.P. Tod’s kam, wissen wir nicht mehr. Weil wir damals eine kleine Firma auf dem Land waren, kam uns der Name anfangs zu ambitioniert vor, aber dann sagten wir uns: Sollten wir eines Tages ins Ausland expandieren, ist der Name goldrichtig. Die Buchstaben J.P. haben wir später gestrichen, weil sie in einigen Ländern für Verwirrung sorgten. Wir wollten nicht mit Unternehmen wie J.P. Morgan verwechselt werden. Seit ein paar Jahren verkaufen wir einige Superluxusprodukte wieder unter dem Namen J.P. Tod’s.

Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Prada: Warum haben Sie Ihre Firma nicht einfach Della Valle genannt?

Unsere Familienfirma hieß Della Valle, mein privates Modelabel hieß Diego Della Valle. Mein Gefühl war, es müsste ein neuer Name her.

Wir führen dieses Interview in Ihrem Büro in der Unternehmenszentrale in Sant’Elpidio a Mare in der italienischen Region Marken. Hinter Ihrem Chefsessel hängt ein Ölgemälde an der Wand, das John F. Kennedy zeigt. 1998 ersteigerten Sie bei Christie’s Kennedys aus Mahagoniholz gefertigte Motoryacht »Marlin«. Was ist das mit Kennedy und Ihnen?

Kennedy personifizierte das Aufbruchsgefühl und den Optimismus meiner Generation. Wir trauten ihm zu, die Welt friedlicher und gerechter zu machen. Junge Menschen wollen an Personen und Ideen glauben, und wir waren überzeugt, dass mit ihm eine bessere Zukunft beginnt. Natürlich spielten auch sein lässiges Auftreten und seine Art, sich zu kleiden, eine Rolle. Beides zusammen machte ihn viele Jahre lang zu meinem Vorbild. Seither ist nur Obama ein ähnlich charismatischer Präsident gewesen.

»Hätten Sie mir vor zehn Jahren prophezeit, wer so alles Präsident wird, hätte ich Sie ausgelacht«

Laut dem US-Magazin Forbes beläuft sich Ihr privates Vermögen auf 1,82 Milliarden Dollar.

Ich bin gut bekannt mit Bob Forbes, dem Gründer der Forbes-Gruppe. Ich habe ihn gefragt, wie seine Redakteure auf diese Fantasiesumme kommen. Seine Antwort war alles andere als substanziell. Als Forbes vor vielen Jahren angefangen hatte, mein angebliches Vermögen zu veröffentlichen, stürmte mein Vater in mein Büro, knallte das Magazin auf meinen Schreibtisch und sagte voller Zorn: »Ich schäme mich für dich! Du hast dich unseriös verhalten und dem guten Ruf unserer Familie geschadet. Schaff das sofort aus der Welt!« Er wusste nicht, dass Forbes die Liste ohne das Zutun der Betroffenen erstellt, und ging davon aus, dass ein Anruf von mir genügt, um unseren Namen von der Liste zu streichen.

In einem Interview sagten Sie: »Mit 18 wollte ich einen Porsche. Mein Vater fand das absurd, gab mir aber den Scheck. Das quälte mich ziemlich. Neben dem schönen gelben Porsche stand ein orangefarbener VW-Käfer. Ich habe dann den VW genommen. Es war die einzige Heldentat meines Lebens.«

Mein Vater war ein guter Pädagoge, der in meinen Kopf sehen konnte. Er sagte: »Du willst einen Porsche? Kein Problem, ich schenke dir einen. Aber vorher beantworte dir selbst eine Frage mit Ja oder Nein: Ist es eine kluge Idee, dass ein Achtzehnjähriger mit einem Porsche durch die Gegend fährt?« Darauf gab es leider nur eine Antwort. Also wenn schon einen Käfer, dachte ich, dann einen in Schwarz – aber es gab nur den in Orange. Ich werde manchmal gefragt, warum ich in meinem Leben so viele Ferraris gekauft habe, obwohl ich sie nie fahre. Die Antwort ist einfach: Die Ferraris sind meine Kompensation für den orangefarbenen VW-Käfer.

Das angelieferte Leder wird mit größtem Ernst geprüft.

Foto: Daniel Delang

In Ihrem Privatjet und Ihren Häusern hängen Plaketten mit Ihrem Familienmotto »D.D.D.«. Das Kürzel steht für »Dignità. Dovere. Divertimento.«. (Würde, Pflicht, Vergnügen; Anm. d. Red.) Von wem stammt das Motto?

Von mir. Meine Vorfahren waren einfache Leute mit klaren Vorstellungen von Richtig und Falsch, Gut und Böse. Wenn Sie heute meinen Geburtsort besuchen, begegnen Ihnen dort 2500 Menschen, deren höchster Wert im Leben Würde ist. Nicht Geld, sondern die Würde! An zweiter Stelle kommt für sie die Pflicht, also Arbeit, denn ganz ohne Geld kann kein Mensch in Würde leben. Erst dann kommt das Vergnügen. Bei der Erziehung ihrer Kinder predigen sie nichts, was sie nicht selbst vorleben. Nichts verdirbt die Seele eines Kindes so sehr wie eine doppelte Moral der Eltern.

In welcher Situation ist Ihnen Ihr Familienmotto eingefallen?

Ich stehe meistens morgens um halb fünf auf, mache mir einen Espresso und gehe mit meinen Hunden spazieren. Für mich gibt es keine bessere Zeit zum Nachdenken. Eines Morgens habe ich mich halb im Scherz gefragt, was ich meinen Kindern auf ihren Lebensweg mitgeben möchte, wenn ich jetzt sterbe. Zwei Minuten später kam ich auf das Motto.

»Würde« klingt für viele wie ein Wort aus grauer Vorzeit. Was verstehen Sie darunter?

Meine Söhne sind 21 und 44. Ich habe versucht, ihnen beizubringen, dass es nicht reicht, Werte zu haben – man muss auch für sie kämpfen und sie verteidigen gegen Menschen, die sie missachten oder sogar bekämpfen. Dieser Kampf gibt einem Menschen innere Stärke. Respekt verdient nur, wer sich nicht dauernd fragt, was andere für ihn tun können, sondern was er für andere tun kann. Diese Einstellung prägt, wie wir unser Unternehmen führen. Menschen wollen ein anständiges Gehalt, aber sie wollen auch Gefühle. Es schafft ein Gefühl von Wertschätzung und Zusammengehörigkeit, wenn wir unseren Mitarbeitern einen Kindergarten und Fitnessräume kostenlos zur Verfügung stellen und wenn sie in einer Kantine essen, die es verdient, Restaurant genannt zu werden. In den Gemeinden rund um unsere Fabrik unterstützen wir Schulen und Hilfsorganisationen für Kranke und Alte. Wir wollen, dass man uns respektiert.

Werden Ihre Kinder Ihrem Motto gerecht?

Zu hundert Prozent! Das Gleiche gilt für meine Neffen, meinen Bruder und meine Freunde.

Gab es Zeiten, in denen Ihre Kinder gegen Sie revoltiert haben?Nein, dafür sind sie zu frei erzogen worden. Bei allen Ratschlägen, die ich ihnen gebe, lasse ich ein klein wenig Ironie durchklingen. Sie sollen mich nicht für einen Menschen halten, der von sich glaubt, immer zu wissen, wo es im Leben langgeht. Meinem 21-jährigen Sohn sage ich: »Finde heraus, was dich im Innersten ausmacht, und mache daraus deinen Beruf. Du willst Modefotograf werden und 300 Tage im Jahr mit wunderschönen Models um die Welt fliegen? Einverstanden! Du willst in meine Fußstapfen treten und es auf deine Schultern nehmen, dass jeden Tag von dir Entscheidungen erwartet werden, von denen das Schicksal Tausender Mitarbeiter abhängt? Einverstanden!«

Haben Sie ihm zum 18. Geburtstag ein Auto geschenkt?

Ja.

Einen Porsche?

Nein. Er hat keine großen materiellen Ansprüche ans Leben und wollte kein Auto haben, das teurer ist als ein VW Golf. Er käme auch nie auf die Idee, sich einen meiner Ferraris auszuleihen. Sein Bruder ist genauso. Niemand fährt meine Ferraris. Mein Fahrer holt sie samstags aus der Garage, damit ich mich davon überzeugen kann, dass sie noch da sind. Dann gehe ich ins Haus zurück und setze mich an den Kamin.

Ihr älterer Sohn sagte mal: »Die deutlichste Erinnerung an meinen Vater ist, dass er vor Sonnenaufgang aufstand. Wenn ich manchmal um vier Uhr morgens aufwachte, saß er von Akten umgeben am Küchentisch und arbeitete. Um halb acht brachte er mich zur Schule, anschließend ging er in die Fabrik.« Stimmt mit Ihrer Work-Life-Balance etwas nicht?

Wenn man Muße für die Quintessenz des Lebens hält, bin ich ein armes Würstchen. Seit meinem 50. Geburtstag versuche ich, kürzerzutreten und mehr Zeit für mich zu haben. Jetzt bin ich 65 und kriege es immer noch nicht hin. Eigentlich eine Schande, aber wenn ich ehrlich bin, ist Arbeit für mich wie Medizin. Als Workaholic würde ich mich trotzdem nicht bezeichnen. Fragen Sie meine Familie: Am Wochenende spreche ich nie übers Geschäft.

Ferraris, Villen von Capri bis Miami, ein 59 Meter langes, zu einer Luxusyachtumgebautes Lotsenboot mit einer zwan-zigköpfigen Crew: Sie scheinen nichts davon so richtig zu nutzen. Stattdessen verbringen Sie um die 400 Stunden im Jahr in Ihrem Flugzeug, genug, um zehnmal die Welt zu umrunden.

Viele meiner Freunde haben früh im Leben Unternehmen gegründet und ihnen ihr Leben gewidmet. Erfolg und Wohlstand bedeuteten für uns nicht mehr freie Zeit, sondern weniger. Arbeit wurde mit noch mehr Arbeit belohnt. Wer auf Capri ankommt, sieht mein wunderschönes Boot im Hafen liegen. Es ist aber ein Irrtum, daraus zu schließen, auch ich wäre auf der Insel. Während die Leute sich vorstellen, wie ich am Pool meiner Villa liege, sitze ich Ihnen in meinem Büro gegenüber oder reise in Japan und China umher. Manchmal rufe ich meinen Bootsführer an und bitte ihn, den Hafen zu verlassen und die andere Seite der Insel anzusteuern, damit die Leute nicht denken, ich würde die Hälfte des Jahres auf Capri faulenzen.

Was wäre Ihre erste Tat, wenn man Sie zu einem Monat freier Zeit verurteilt?

Nichts tun. Und wenn ich damit fertig bin: noch mal nichts tun. Meine Vorsätze für das nächste Jahr lauten: denken, lesen, ab und zu mit Freunden oder der Familie in einem kleinen Ort gut essen gehen. Ich habe schon viel ausprobiert, aber dieses langsame Leben wäre Neuland für mich.