Drei Autobahnausfahrten – obszön viele für einen Ort von 4000 Einwohnern –, zwei Bundesstraßen, eine Bahnstrecke mit fünf Meter hohen Lärmschutzwänden: Die Lebensqualität des Ortes, aus dem ich komme, hat sich für mich auch immer darin bemessen, wie schnell man aus ihm hinausfahren kann. Zwischen dem alten Ortskern, dessen Fassaden vom Verkehr grau geworden sind, und zwei apricotfarbenen Neubaugebieten steht unser Haus. Ein Klinkerbau mit weißen Sprossenfenstern, der wirkt, als wäre er auf dem Weg in die Lüneburger Heide in Franken vergessen worden. Drum herum: der Garten. Knapp 800 Quadratmeter. Keine platte Fläche, auf der man Bäume, Sträucher und Beete einfach anordnen kann wie Mitgebrachtes auf einer Picknickdecke. Sondern ein munteres Auf und Ab, das bei jedem Schritt einen neuen Blickwinkel eröffnet – auf den Gemüsegarten; auf das Staudenbeet; auf den englischen Rasen, der an seinem Rand die Gebeine von fünf Meerschweinchen und zwei Hasen birgt; auf das Lavendelbeet; auf die Sonnenterrasse sowie den Kräutergarten vor der Küche; und auf den vielleicht exzentrischsten Teil vor dem Haus: einen schmalen Weg aus weißen Kieseln, der zu einem kleinen, von Rhododendren umrahmten Sandsteinbassin führt.

Das klingt feudal, aber wir sind nicht reich. Es floss nur immer alles Geld, das meine Eltern übrig hatten, in Haus oder Garten. Meine Schulfreunde verbrachten ihre Sommerferien im Robinsonclub oder flogen in die USA – wir fuhren, wenn überhaupt, mit unserem gebrauchten Passat mal kurz über den Brenner. Man konnte den Garten ja nicht so lange allein lassen.

In den ersten Jahren nach dem Hausbau, als mein Bruder und ich klein waren, begrenzten ausrangierte Bahnschwellen die Beete. Bis heute katapultiert mich nichts schneller in die Sommer meiner Kindheit zurück als der süßliche Duft, den solche Schwellen – von der Sonne aufgeheizt – verströmen. Je weniger Pflege wir Kinder brauchten, desto mehr bekam der Garten. Meine Eltern ersetzten die Holzschwellen durch Mäuerchen, verlegten Terrassendielen, begannen sich gegenseitig historische Rosen zu schenken. Wenn ich zu Hause anrief, aus München, Paris oder wo ich gerade in der Welt unterwegs war (ich hatte ja einiges nachzuholen), knieten sie im Beet. Das schnurlose Telefon knisterte, bis zum Gemüsebeet reichte das Signal nie. So erfuhr ich, dass an die Stelle des Baumhauses, das mein Vater einst für meinen Bruder in die Esche gezimmert hatte, eine Terrasse kam, ich erfuhr von der Schneeballhortensie Annabelle, die sie nur meinetwegen gekauft hatten. Ich hörte Wörter wie Vertikutierer, Palisaden, Gabionen. Ich hatte keine Ahnung.

Sogar im Winter, wenn andere Menschen mit Garten ihre Füße still hielten, mussten meine Eltern nach draußen, schnitten Bäume oder zogen Setzlinge, gewillt, nach dem Winter einmal mehr ihre Sinfonie der Gräser, Blumen und Früchte aufzuführen, ihren Traum vom Glück.

Im Lauf der Jahre hat mein Vater fast sämtliche Obst- und Gemüsesorten angebaut, die die nördliche Hemisphäre hervorbringt, auch Sachen, von denen meine Mutter anfangs nicht wusste, wie man sie verarbeitet. »Verarbeiten« ist ein wichtiges Wort in unserer Familie. Fenchel, Auberginen, Mangold, Pastinaken – mir fällt keine Gemüsesorte ein, die mein Vater nicht geerntet hat. Hatte meine Mutter in ihrer berufstätigen Zeit zu Fertiggerichten gegriffen, wurde sie durch den Gemüsewahnsinn, den mein Vater da aus reinem Schaffensdrang zutage förderte und ihr auf den Küchentisch legte, zu einer virtuosen Köchin. Anfangs haderte sie noch mit dem nie verstummenden Ruf des Gartens. Doch mit den Jahren hatten die beiden ihr Projekt gefunden, und es schweißte sie zusammen.

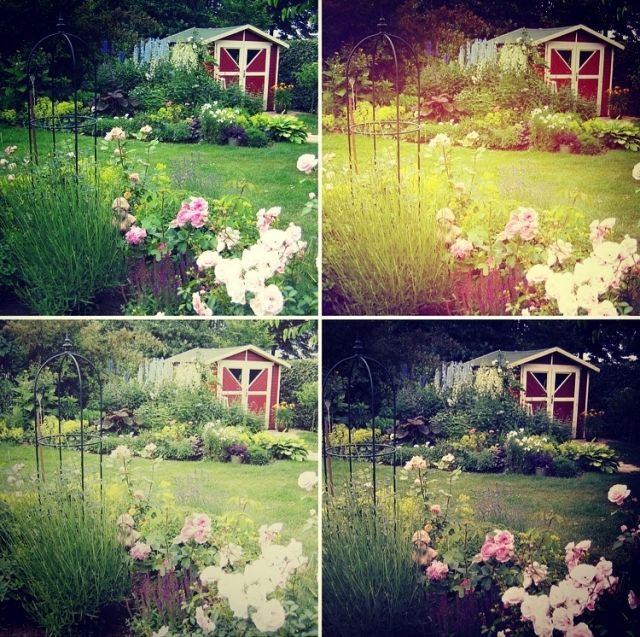

War das Tagwerk getan, feierten sie mit Freunden rauschende Gartenfeste. Lampions hingen im Kirschbaum, in den Sektkühlern schwammen Rosenblätter. Als sie schließlich in Rente gingen, schlug ich ihnen vor, es im Garten etwas ruhiger angehen zu lassen, endlich mal zu verreisen. Sie dachten an England: klar, eine Bildungsreise in Botanik. Am Ende machten sie nicht mal das. Unser Home ist ihr Castle, und es ist jetzt, nach so vielen Jahren, schöner als je zuvor. Sie haben längst herausgefunden, in welchem Monat es auf welcher Terrasse duftet, wo es flächige Bodendecker-Rosen braucht, wo hochaufragende Stauden. Doch wie bei einem Blumenstrauß, der zu einem bestimmten Zeitpunkt perfekt ist, werde ich melancholisch, den Garten an seinem Höhepunkt zu sehen. Denn er ist jetzt schon Erinnerung: Die Federballabende im feuchten Gras, das Wettlaufen gegen den Rasensprenger, der Fund einer Geldkassette im Salatbeet, nachdem bei unseren Nachbarn eingebrochen worden war – all diese Erinnerungen sind zahlreicher als die Momente, die noch kommen werden.

Ist es nicht aberwitzig, so viel Zeit und Geld in etwas zu stecken, was einen nicht überleben wird? Gibt es ein vergänglicheres Lebenswerk als einen Garten? Würden sich beide ein Bein brechen oder würde Schlimmeres passieren – binnen kürzester Zeit würde der Garten in einen chaotischen Urzustand verfallen. Was wird daraus, wenn sie mal nicht mehr sind? Ist es meine Pflicht, ihn zu erhalten? So schön ich ihren Flecken Erde finde, der Tocotronic-Song Aber hier leben, nein danke klang auch immer gut.

Im Herbst vor zwei Jahren schrieb mir mein Vater einen Brief. Ich hatte ihn angerufen, während er im Beet stand, und »nur schnell wissen« wollen, wie ich das Weidenbäumchen, das ich mir für meinen Münchner Balkon gekauft hatte, winterfest mache. Ich hatte längst ihre Worte übernommen. Er sagte, er würde es mir aufschreiben, bis zum Wochenende hätte ich die Infos. Zwei Tage später erhielt ich Post. Auf geblümtem Briefpapier, das den meisten Männern seiner Generation wohl zu weibisch gewesen wäre, erklärte er mir, wie ich die Pflanzen zurückschneide und sie mit Styropor und Fleece vor der Kälte schütze. Er schrieb: »Dein Weidenbäumchen war wahrscheinlich nicht teuer. Aber die Freude, wenn die Zweige im Frühjahr neu austreiben, wenn deine Überwinterung geglückt ist, die ist unbezahlbar.« Ich lächelte. Meine Eltern werden mir keinen Garten vererben, sondern viel mehr: ihre Idee von Hingabe.