Elisabeth Rietzler aus einem Dorf im Oberallgäu arbeitete die letzten sechsundzwanzig Sommer als Alphirtin in der Schweiz und im Allgäu.

1997 waren wir mit unsern beiden Kindern den fünften Sommer auf der Horneralp; das ist bei Nufenen, gleich vor dem San Bernadino in der Schweiz. Eine reine Jungvieh-Alp. Neunzig Stück Vieh. Dazu hatten wir drei Esel, zwei Kälber, zwei Schafe, vier Hennen und unsere Katze, Stumpi.

Anfang Sommer, als mein Mann beim Vieh war – es war schlechtes Wetter, trüb und regnerisch –, sieht er auf einmal zwischen den Steinen und Haselnuss-Sträuchern ein kleines Etwas sitzen. Ein junges Murmele, ein Murmeltier.

Und Murmeltiere sind ja eigentlich ganz scheu. Es gibt Wandergebiete, da bleiben sie bis auf zwanzig Meter sitzen und schauen. Aber bei uns – wir waren da auf zweitausend Metern, eineinhalb Stunden Fußmarsch auf unwegsamem Gelände vom Dorf entfernt –, da hast du die normal bloß aus der Entfernung gesehen.

Jetzt saß aber das Murmele einfach nur vor meinem Mann und schaute ihn an. Und es ist ja auch bekannt, dass Murmeltiere selten allein unterwegs sind. Meistens sind sie mit ihrer Herde – Mutter, Vater und die ganzen Geschwister – beieinander und spielen und machen. Deshalb wusste Reinhold zuerst auch gar nicht: Soll er ihn mitnehmen, soll er ihn alleine sitzen lassen? Aber dann hatte er immer mehr das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass entweder den Eltern was passiert ist. Dass der Adler sie geholt hat. Oder der Kerle war selber vom Adler gepackt und in fremder Umgebung fallengelassen worden.

Zuerst hat er sich aber gar nicht so recht getraut, ihn anzulangen, weil man ja weiß: Die haben lange Zähne; ob der beißt? Also hat er ihn erst in seine Jacke gepackt und dann mitgenommen.

Auf einmal hatten wir also einen Mitbewohner in unserer Hütte. Und nachdem er nicht krank ausgeschaut hat – ihm hat an sich nichts gefehlt –, war natürlich die erste Frage: Was geben wir ihm zu fressen? Ich hab dann angefangen, ihn mit Kälbermilch zu füttern. Die gibt’s ja auch in Pulverform. Die kannst du anrühren mit Wasser. Hab das in eine Plastikspritze rein und ihm – was weiß ich, fünfzehn Milliliter am Anfang – alle drei Stunden ein bisschen was gegeben. Und da hat er dann genuckelt. Wie an einer Zitze. Er war ja zuerst nur so groß wie ein kleines Meerschweinchen, aber er hatte richtig Hunger!

Außerdem war uns auch klar: Er braucht Wärme. Und unsere Alphütte war ja sehr alt und primitiv, ganz aus Stein gebaut, mit einer einfachen Holzschalung und einem Blechdach. Kein Wasser im Haus, von Klo ganz zu schweigen. Und weil wir nur zwei kleine Fenster nach Osten hatten, und ansonsten nur eine alte Holztür, die in der Mitte zu teilen war, war’s innen immer sehr dunkel. Und auf dieser Höhe, noch dazu bei schlechtem Wetter, war’s eben ziemlich kalt, vor allem nachts.

Das war immer sein Platz. Das Kissen. Auf dem Kanapee.

Also haben wir unsere Esel ganz fest gestriegelt, haben Stroh gehackt und versucht, in einer alten Obstkiste, mit dem Stroh-Haargemisch und einem alten Kissen als Deckel, eine gemütliche Höhle für den Kerle zu bauen; haben unten drunter noch einen vorgewärmten Schamottstein gelegt, dachten zwar: »Klar, das kommt jetzt nicht einem Murmelebau nahe«, aber haben ihn halt über Nacht da reingelegt.

Das wollte er aber offenbar nicht! In der Früh war er nicht mehr drin. Wir dachten zuerst, er ist weg, aber dann machten wir mehr Licht und da lag er schön zusammengerollt im Federkissen auf dem Kanapee. Das war ab dem Zeitpunkt immer sein Platz. Das Kissen. Auf dem Kanapee.

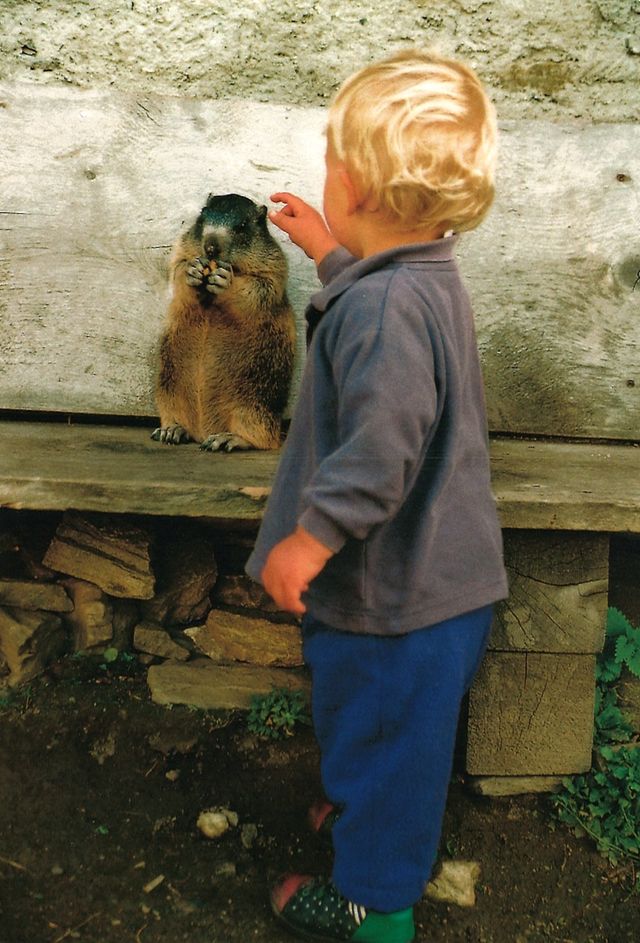

Als Nächstes haben wir’s natürlich auch dem zuständigen Wildhüter gemeldet. Denn normal darf man ja keine Wildtiere halten. Der hat das dann geregelt, dass das Murmele offiziell bei uns leben darf – auch wenn wir ja am Anfang noch gar keine Hoffnung hatten, dass er durchkommt. Viele haben gesagt: »Ihr dürft nicht traurig sein, wenn er euch nach ner Woche stirbt.« Aber das war eigentlich gar nie Thema, sondern er ist gewachsen und wurde so richtig wie eine zahme Katze. Wie ein Familientier. Wenn sein Napf leer war, hat er dich bei den Beinen gepackt und hat diese typischen Schnalzlaute von sich gegeben: »Jetzt will ich was!« Und die Kinder haben ihn genauso auf den Arm genommen und gestreichelt und mit ihm gespielt wie mit Stumpi.

Und, ähnlich wie eine kleine Katze, will ja auch so ein Murmelkind ganz viel Aufmerksamkeit. Wir hatten von den Kindern her so einen Plüschbären, so eine Fingerpuppe. Das war dann immer sein Sparringspartner. Klar, der ist ja selber ein Kind! Ein Baby! Der wollte spielen und kämpfen! Und dann hast du ihm halt das Bärle entgegengehalten. Und Murmeltiere stehen ja teilweise selber wie kleine Bären. Und: »Grrrr!« Mit der Zeit hat sich das dann so ergeben, dass das sein Tier wurde.

Aber natürlich haben wir ihn nicht nur drinnen gehalten. Er hat sich nach und nach auch mit den anderen Tieren arrangiert. Stumpi hat ihn zwar nicht so mögen – die ist immer gegangen, wenn er gekommen ist. Der war ihr zu wild. Aber mit den Kühen hat er Freundschaft geschlossen. Mit den Schafen. Er hat sich überall frei bewegt. Und wenn du verschwitzt zurückgekommen bist, vom Schaffen und vom Laufen, hast du nur rufen müssen – »Murmel!«, er hat dann Murmel geheißen –, ist er gekommen, und hat dich überall abgeschleckt. Vor allem am Hals, wo man schwitzt und ein bisschen salzig ist. Das mochte er gerne. Am Anfang war das, wegen seiner langen Zähne, schon ein mulmiges Gefühl. Aber er hat uns nie wirklich fest gebissen.

Tierisch beste Freunde: Murmel mit einer Kuh.

Foto: Familie Rietzler

Und dann hat sich das halt immer weiter rumgesprochen, dass wir ein zahmes Murmele haben. Ich glaub, so viel Besuch hatten wir die Jahre zuvor nie. Da sind Jäger vom Dorf raufgekommen. Und Schulklassen. Jeder wollte unseren Murmel sehen. Und wenn du dir Murmeltiere so anschaust, meinst du ja: Die sind so drahtig, so struppig. Aber das sind sie gar nicht. Klar, sie haben schon ein festes Fell, aber die Füße sind ganz fein, die Haut, die Pfoten; ganz weich ist das alles. Den wollten immer alle streicheln.

Oft hast du dich bei der Gelegenheit natürlich auch unterhalten: Was macht man mit ihm, wenn der Sommer rum ist? Mein Mann und ich, wir haben beide gewusst: Mitnehmen kannst du so ein Wildtier nicht. Der ein oder andere hat sich zwar angeboten: »Ja, dann nehm ihn halt ich.« Sag ich: »Und was willst du mit ihm machen? Der braucht sein halbes Jahr Winterschlaf. Du kannst ihn ja nicht einfrieren!« Murmeltiere sind ja den ganzen Sommer beschäftigt, sich ein Winterquartier zu bauen. Und unser Murmel hat das schon die ganze Zeit auf seine Weise gemacht. Er hat wirklich alles brauchen können. Von kleinen Kindersocken über Stoffwindeln, Unterhosen, sämtliche Kleidungsstücke, sogar einen kleinen Bändelteppich. Unser Kanapee bestand eigentlich nur aus einer alten Matratze auf Dielen. Darunter war eine Handbreit Platz. Und Murmel war am Schluss an die vierzig Zentimeter. Aber irgendwie hat er es geschafft, dass er da alles drunter zieht. Wahrscheinlich aus so einem Instinkt heraus: »Ich muss mir ein Häusle bauen«. Teilweise hat er das Zeug auch aus der Hütte genommen und bis in den Stall rauf geschleppt.

Und so hat er mit uns wenigstens noch drei schöne Monate gehabt. Von Anfang Juli bis um den 20. September. Dann war unser Alp-Abtrieb. Und wir haben immer noch keine Lösung gehabt. Unser Wildhüter hat überall versucht – in Wildparks und so –, ob jemand unsern Kerle aufnimmt. Aber da war nix zu machen. Ehrlich gesagt haben wir von Einschläfern bis Ausstopfen-lassen und Mitnehmen-als-Andenken schon alles Mögliche überlegt.

Als der Zeitpunkt des Alp-Abtriebs kam, sind wir mit dem Jungvieh und den Kühen in der Früh los ins Tal. Die Hennen waren noch mit oben. Die Esel waren oben ... Auf dem Weg zurück haben wir uns arbeitstechnisch getrennt. Reinhold hat Johannes auf den Rücken genommen und ist mit ihm weiter unten Zäune ablegen gegangen. Und ich bin mit Anna rauf.

Und dann ruf ich – »Murmel« –, und da kommt der nicht! Denk ich: »Das ist aber komisch; der kommt immer, wenn ich ihm rufe«, weil ich eigentlich die Hauptperson für ihn war. Und als Nächstes hab ich schon gemerkt: Wir hatten vorne für die Kühe so ein kleines Blechfass, und da ist so blutiges Zeug geschwommen. Und am 9. September – eineinhalb Wochen vorher – war eben die Jagd losgegangen. Und da gab’s zwei italienischsprachige Jäger – von Mesocco waren die, das kommt gleich nach dem San Bernadino auf der anderen Seite –, die waren schon seit Tagen auf eine Hirschkuh aus, soviel ich weiß. Sonst war an dem Tag niemand unterwegs. Und da hab ich gedacht: »Die werden doch nicht ...!«

Und hinter der Hütte war eben noch ein großer Stall. Da ist unser Murmel gern gehockt und hat sich gesonnt. Er hat ja auch keine Angst gehabt vor Menschen. Ich denk, die hätten sich von einem Meter Entfernung hinstellen und ihn in aller Ruhe abknallen können. Und dann hab ich schon gesehen – dass sie ihn dort an die Wand hingeballert haben. So richtig mit ihren Großkalibern zu Gulasch geschossen.

Und ich hab die dann halt aus der Entfernung entdeckt – die waren inzwischen zweihundert Höhenmeter weiter oben – und bin mit Anna im Schlepptau rauf und hab, glaub ich, getan wie eine Furie. Ich hab wahrscheinlich mehr geweint und geplärrt als mich verständlich auszudrücken. Und die haben natürlich so getan, als ob sie »nix verstehn«. Aber die haben schon gewusst, was ich will.

Tja, und dann war das Problem – auf traurige Art und Weise für uns – gelöst. So blöd es sich anhört; aber vielleicht war’s sogar das Beste, denn auf sich allein gestellt hätte er wahrscheinlich keine zwei Tage überlebt. Und wir hatten einen ganz besonderen Sommer, an den wir immer noch zurückdenken. Von unserem Johannes gibt’s in der Gegend dort sogar heute noch eine Postkarte mit unserem Murmel.